「本足場にしていなかったことで、自治体から指導を受けた」

「最近は本足場にしろってうるさいけど、ずっと一側でやってきたうちはどうすれば……」

これまで問題なくやってきたつもりでも、このまま一側足場で続けていくというわけにはいかなさそうだと悩んでいませんか?

結論からお伝えすると、今日の建築現場では本足場の使用は避けて通れません。

なぜなら、労働安全衛生規則の改正(2024年4月1日)により足場は本足場とすることが原則義務化され、違反すれば是正指導や行政処分の対象になるからです。

「本足場にしたらコストも手間も増えそう……」

「うちみたいな小規模業者にとっては現実的ではないのでは?」

といった不安もあるでしょう。

しかし、法的処分にとどまらず、摘発によって作業が止まったり、元請けからの信頼を失ったりするリスクを考えれば、今こそ足場に関する知識を整理し、本足場への対応を真剣に検討すべきタイミングです。

そこで本記事では、下記について解説します。

|

【この記事を読むとわかること】

|

|---|

|

現場での安全確保に対する社会的な要求も年々高まっており、従来の「慣れたやり方」では通用しにくい時代に突入しています。

この記事をお読みいただくことで、「本足場に関する正しい理解」と「導入の判断軸」が手に入り、将来的なトラブルを未然に防ぐための第一歩を踏み出すことができます。

ぜひ最後までお読みいただき、安全で信頼される現場づくりに向けたヒントを見つけてください。

1. 本足場とは?

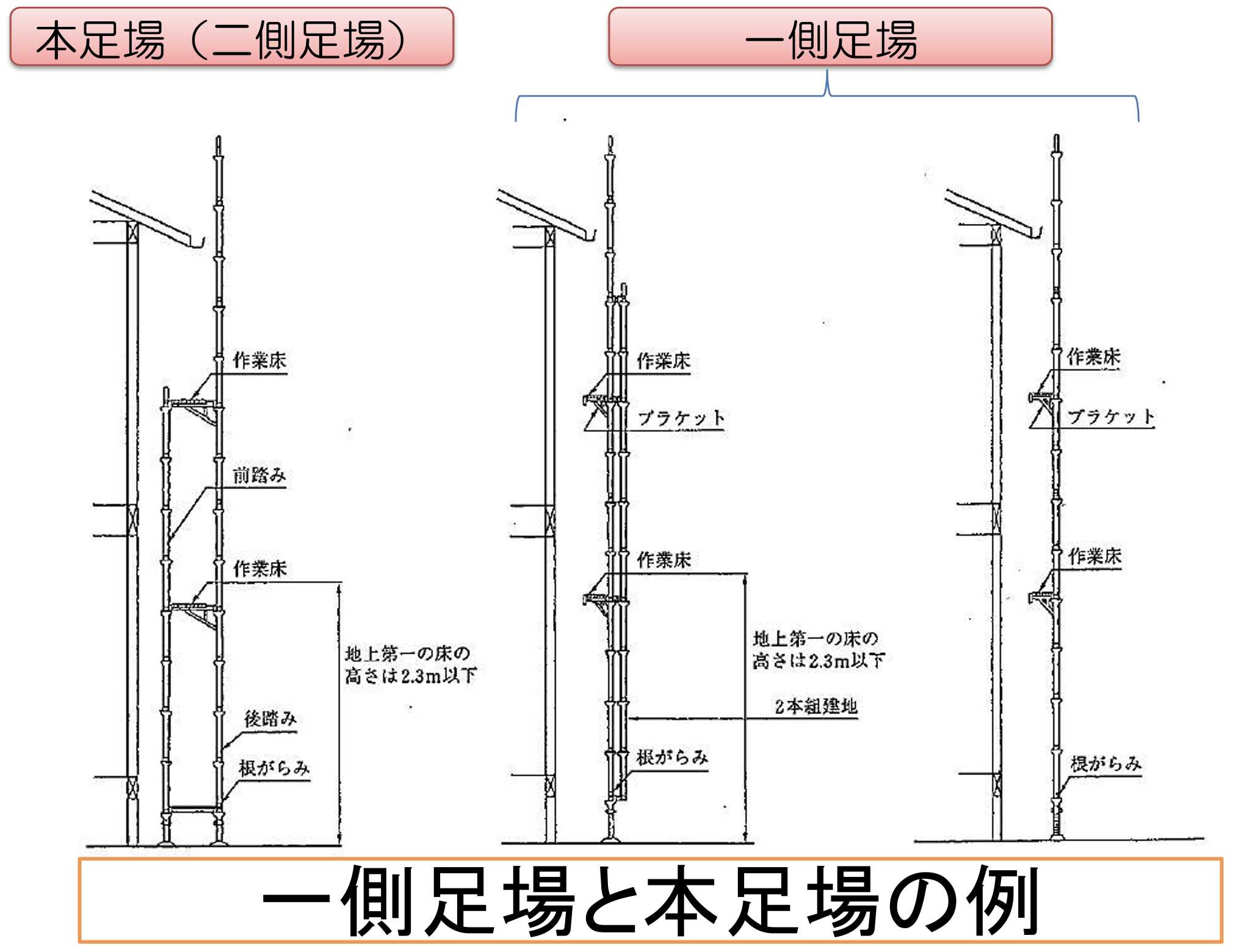

本足場とは、支柱(建地)を建物側と外側に2列立て、その間に踏板を渡す構造の足場のことです。

支柱が2本の本足場は、「二側足場(にそくあしば/ふたかわあしば)」とも呼ばれます。

一方で、支柱が建物側に1本だけの足場が「一側足場(いっそくあしば/ひとかわあしば)」と呼ばれます。

本足場は、くさび式足場・枠組足場・単管足場のどの工法でも対応可能な組み方です。

その一方で、一側足場を組めるのは単管足場とくさび式足場のみで、枠組足場では対応できません。

| 足場の種類 | 本足場(二側足場) 〜支柱が両側2本〜 |

一側足場 〜支柱が片側1本〜 |

|---|---|---|

| くさび式足場(ビケ足場) | ◯ | ◯ |

| 単管足場 | ◯ | ◯ |

| 枠組足場(鋼製枠組足場、ビティ足場) | ◯ | × |

※上記表の足場の種類をクリックしていただくと、各足場について解説している記事を確認することができます。

本足場は両側に支柱がある分、支柱が建物側に1本だけの一側足場に比べて揺れやたわみに強く、作業員の転落リスクも減らせるため、作業中の安全性が高まります。

今日多くの現場で採用されているという点でも、いわば足場構築の「基本形」といえるのが本足場です。

2. 本足場使用義務に違反した場合は処罰対象になる

2024年4月に施行された労働安全衛生規則の改正により、一側足場の使用範囲が法的に明確に制限され、原則として本足場を使用することが法的義務となりました。

「今までは一側足場で問題なかったのに、急に本足場でやってと言われるようになった」のは、これが理由です。

そして義務化されたことで、違反すれば処罰を受ける可能性が出てきました。

本章では、違反となるケースと、違反した場合の罰則について解説していきます。

2-1. 違反となるケース

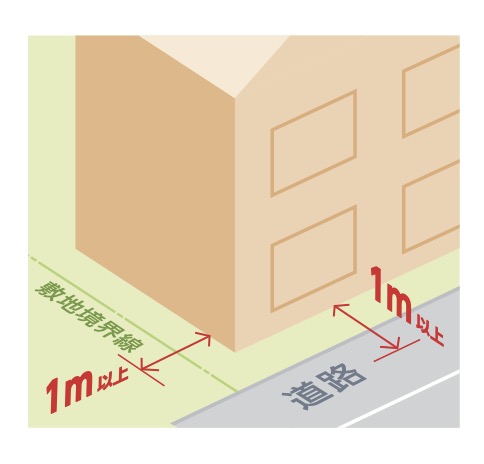

本足場使用義務違反となるのは、足場用のスペースが幅1m以上確保できる場所であるにもかかわらず、本足場を使用していないケースです。

「足場用のスペースとして幅1m以上確保できる場所では本足場を使用すること」は労働安全衛生規則で、下記の通り定められています。

事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。

[引用]労働安全衛生規則第561条の2

なお、幅1mを確保できない場合のほか、やむを得ない事情がある場合にも、本足場使用義務が免除されますが、それについては「3. 【例外】本足場の使用が免除されるケース・対象外となるケース」で後述します。

2-2. 違反した場合の罰則

労働安全衛生規則を遵守せず、本足場にしなかった場合に科される可能性があるのは、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

次の各号のいずれか*に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(以下略)

[引用]労働安全衛生法第119条第1号

(*上記条文が示すところで本足場に関係するのは、第24条、第31条第1項、第59条第3項)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

[引用]労働安全衛生法第122条

実際に、改正を受けて各自治体では集中指導や立入調査が行われており、「これまで通り」の足場で施工していた現場が是正指導や摘発の対象になるケースも出てきています。

もはや「これまで通り」では通用しない時代が来た、ということです。

また、罰則の対象者は、事業者だけでなく現場の作業者も対象となる可能性があります。

つまり、「会社から指示されたからやっただけ」では済まされず、現場レベルでも責任を問われる可能性があるということです。

だからこそ、現場の一人ひとりが法令を正しく理解し、守る意識を持つことが不可欠といえるでしょう。

3. 【例外】本足場の使用が免除されるケース・対象外となるケース

幅1m以上確保できる場所では本足場の使用が義務となったとお伝えしましたが、1m以上の幅を確保していても、例外的に同義務が免除される場合があります。

具体的には、以下のような「やむを得ない事情」があるケースです。

|

また、本足場の使用義務の「対象外」となるケースもあります。たとえば、足場設置スペースの一部が、

- 公道にかかって使用許可が得られない場合

- 注文者・施工業者の管理範囲外にある場合

などです。

ただし、原則的には本足場にすべきというのが大前提であり、安易な判断で一側足場を採用するのはおすすめできません。

一度でも行政から是正指導を受けてしまうと、その後の信用に大きな影響が及ぶおそれがありますので、慎重に判断しましょう。

一側足場が例外的に使用されるケースについては、「一側足場とは?本足場との違いと使用可能なケースを法令に基づき解説」でも詳しく解説していますので、ご参照ください。

次章では、一側足場を使い続けることのリスクについて詳しく見ていきます。

4. 「本足場は高いし、いつも通り一側足場をこっそり使おう…」と考えていてはこの先生き残れない

前述の通り、2024年4月の法改正により本足場の使用が原則となりましたが、現在も一側足場を使い続けている業者は実は少なくありません。

使用する部材数や組立・解体にかかる工数が増えて、運搬費や人件費がかさむというのが大きな理由でしょう。

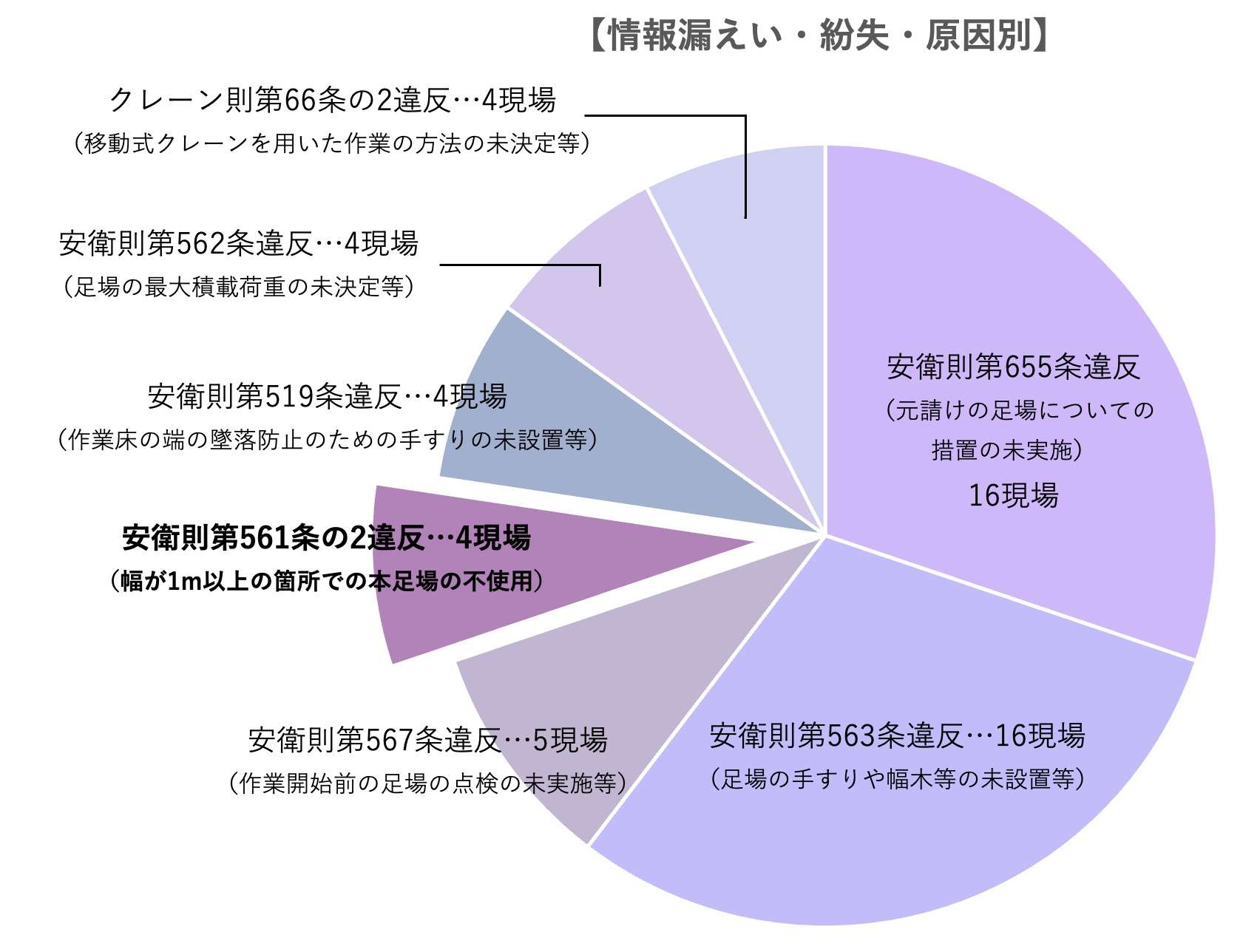

たとえば福井労働局が2024年6月に実施した県内建設現場への集中指導の結果にも、一側足場を使い続ける業者の様子が窺えます。

114現場中53現場で違反が確認されましたが、そのうち4件は労働安全衛生規則第561条の2違反、つまり「幅1m以上あるのに本足場にしていなかった」ことによる違反だったのです。

しかし、「まだ一側でなんとかなる」「見つからなければ大丈夫」といった判断が、いずれ大きな代償となって返ってくる可能性があることを、今こそ直視すべきです。

その理由は、大きく次の2つです。

|

これからも仕事を続けていくために本足場の導入が欠かせない上記2つの理由について、以下で詳しく見ていきましょう。

4-1. 【理由1】一側足場からの墜落・転落事故は現実に多いから

一側足場はその構造上、墜落・転落のリスクが高いとされていますが、実際に一側足場からの転落・墜落事故の報告が後を絶ちません。

片側にしか支柱がないと、両側に支柱がある構造に比べて安定度が劣る上、手すりが設置されない場合も多いからです。

そもそも本足場の使用が原則義務化された背景には、一側足場に起因する墜落・転落災害の多発がありました。

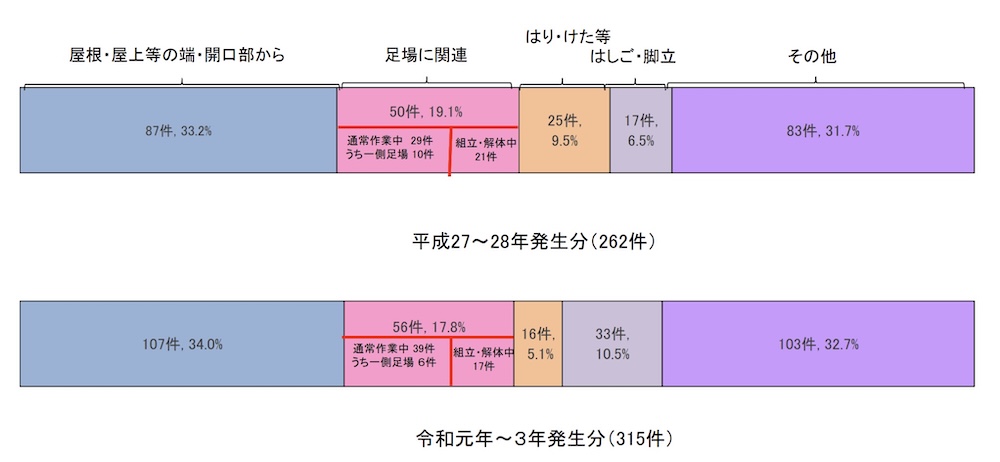

建設業の墜落・転落による死亡災害のうち、足場からの墜落・転落が約2割を占めていますが、その内訳に占める一側足場関連の事故は、

- 2015〜2016年に起きた29件のうち10件

- 2019〜2021年に起きた39件のうち6件

にのぼり、一側足場による事故は使用頻度の割に多く、リスクの高さが改めて浮き彫りになっています。

それでなくても人命へのリスクと常に隣り合わせの足場での作業ですが、とりわけリスクの高い一側足場を使い続けた結果として事故が起きれば、企業としての責任も厳しく問われることになるでしょう。

4-2. 【理由2】たとえ摘発されなくても信頼失墜のリスクは小さくないから

「抜き打ちチェックなんて滅多に来ないから、バレないだろう」と思うかもしれません。

実際、摘発されないまま工事を終えるケースもあるでしょう。

ですが、本足場を使用しないまま工事を進めると、たとえ摘発を受けなくても、取引先からの信頼を失い、仕事の依頼が減ってしまう可能性があります。

というのも、現場の様子がインターネット上で簡単に共有される今日、違反業者に関する情報がインターネット上で発信される機会は増えているといえるからです。

「この現場、安全対策は大丈夫か?」と感じた誰かが、写真やコメント付きでSNSや施工管理プラットフォームに投稿することはおおいに考えられます。

「指摘されたら改善すればいい」という考え方は通用せず、最初の印象が悪ければ、その後の信頼回復は困難になります。つまり、「摘発されない=安全」ではないのです。

どこかで「この業者、危なっかしいな」という印象を持たれれば、あっという間にその情報が広まり、気づいたときには受注が減っていたという事態は現実に起こり得るのです。

5. 原則義務化された本足場について押さえておくべきポイント

本足場の原則義務化、その内容や違反リスクについて解説してきました。

本章では、「本足場が必須となった今、現場で押さえておくべきポイント」を改めて確認していきます。

具体的には、以下の3点を解説します。

|

現場で迷うことのないよう、ここで要点をしっかり押さえておきましょう。

5-1. 本足場の使用が義務づけられる現場

おさらいとなりますが、本足場の使用が義務づけられる現場について、改めて整理しておきましょう。

| ポイント |

|---|

| 本足場の使用が原則義務づけられるのは、足場設置スペースが幅1m以上確保できる現場 |

なお、「原則」ですので、例外もあります。幅1m以上確保できる現場でも本足場の使用義務が免除されるケース、対象外となるケースについては、厚生労働省「足場からの墜落防止措置が強化されます」をご確認ください。

とはいえ、安全性の観点から、原則として(幅1m未満でも可能な限り)本足場を使用するというのが基本スタンスとなります。

5-2. 本足場を組む際の建地の間隔

本足場を組む際の建地(支柱)の間隔が広過ぎると、足場の構造的な強度が低下し、荷重を適切に分散・支持することもできないため、安全性に問題が出てきます。

そのため、安全性を担保できる間隔を維持するようにします。

| ポイント |

|---|

| 本足場を組む場合の建地(支柱)の間隔は、けた方向(壁に沿って横に延びる方向)は1.85m以下、はり間方向(壁に対して垂直に延びる方向)は1.5m以下となるようにする |

これは、労働安全衛生規則で規定されている間隔です。

(本足場に限らず、鉄製パイプを使用する足場全般に適用される規定です)

建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。

[引用]労働安全衛生規則第571条第1号

構造の安定性を確保するために、この基本的なルールを確実に守ることが求められます。

5-3. 足場の点検体制に関するルール

本足場の使用義務化に先立って、足場からの墜落防止措置強化の一環として、点検体制に関してもルールが定められています。

| ★ポイント★ |

|---|

| 次に挙げるようなタイミングごとに、足場の点検(部材の脱落や何らかの異状がないか等)を実施しなくてはなりません。 ・毎日の作業開始前 ・組み立て後 ・一部解体後 ・大雨や地震のあった後 等 それに関連して、以下の2つの対応が必要です。 ・事業者または注文者(元請け)があらかじめ点検実施者を指名しておく ・点検結果・措置内容・点検者氏名を記録し、足場を使用する仕事が終了するまで保存しておく |

なお、この点検のルールは、労働安全衛生規則第567条、同規則第655条に定められているもので、事業者だけでなく注文者(元請けなど)にも義務づけられている点に注意が必要です。

「1回ごとに異なる人が点検する」「毎回同じ人が点検する」のいずれでも問題なく、指名タイミングにも特に決まりはありませんが、たとえば次に挙げるような方法で指名するとよいでしょう。

- 書面で伝達する

- 朝礼等に際し口頭で伝達する

- メール、電話等であらかじめ伝達しておく

- 持ち回りで行うこととし、その順番を伝達する 等

また、点検には、厚生労働省が提供している「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用するのがおすすめです。

ルールを形だけにせず、誰が点検するかを明確にした上で点検を実施することが、事故を防ぎ、現場全体の信頼を守る鍵となるはずです。

| 注意!点検者として指名できるのは「十分な知識・経験を有する者」 |

|---|

| 点検者は、当たり前ではありますが、十分な知識・経験を有する者を指名することと定められています。 具体的には、次に挙げるような人を指名します。 ・足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者 ・労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)等の労働安全衛生法第 88 条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者 ・全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」又は建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者 [参考]厚生労働省|「足場からの墜落・転落防止総合対策推進要綱」3章(2) |

6. 本足場を組むにはお金がかかる!コストを抑えたいなら中古という選択肢もアリ

ここまでお読みいただいて、「本足場を導入しなければもうやっていけない」ということは、十分に伝わったかと思います。

とはいえ、いざ導入するとなるとコストが気になるのではないでしょうか。

そういった場合におすすめなのが、中古足場材の活用です。

たとえば、平均的な2階建て住宅の工事用に必要な量の足場材(くさび式足場を想定)を購入する場合、新品購入と中古品購入では30万円前後変わってくると見込まれます。

| くさび式足場一式の価格相場 (延べ床面積30坪の2階建て住宅の工事の場合) | |

|---|---|

| 新品 | 中古品 |

| 80〜150万円 | 50〜120万円 |

中古品なら、新品と比べて初期投資を大幅に削減することができるため、コストを抑えつつ本足場を取り入れるための現実的な選択肢といえます。

中古とはいえ、きちんと整備・点検された状態の良い中古資材であれば、現場での安全性も十分確保できます。

今後も建設現場で生き残っていくには、法令を守り、安全対策を徹底することが不可欠。

そのためには、本足場への切り替えは避けて通れません。

「本足場は高いからうちは無理」と諦める前に、中古という選択肢を考えてみてください。

コスト控えめで安全と法令順守を実現できる現実的な一歩として、多くの現場で支持されている方法です。

| 本足場に必要な足場材をお得に手に入れられる「足場JAPAN」 |

|---|

「足場JAPAN」は、大規模工事も手がける建設会社が運営する足場・仮設資材の専門サイトです。 自社使用分と販売分とをまとめて大量仕入れしており、スケールメリットを活かしたお手頃価格でご提供しています。 さらに買取も行っているため、新品の足場材だけでなく、良質な中古品も幅広くラインアップ。 新品が条件に見合う価格で見つかれば新品を、新品だと予算オーバーになりそうなら中古品をとその場の判断で柔軟に切り替えながら購入できます。 最短ルートでの発送を目指した全国5拠点体制で、即日発送も可能。(在庫状況によります) 資材センターでのお引き取りにも対応しており、スピード重視の現場にも柔軟に対応しています。 在庫の確認・納期のご相談など、お気軽にお問い合わせください。 |

7. まとめ

現場での本足場の使用が原則義務化されたことに伴い、ぜひ知っておいていただきたい情報をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。

要点を以下にまとめました。

▼本足場とは、支柱(建地)を建物側と外側に2列立て、その間に踏板を渡す構造の足場のこと

▼足場用のスペースが幅1m以上確保できる場所であるにもかかわらず、本足場を使用していないと、本足場使用義務違反。6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性がある

(ただし本足場設置が困難なケースは除く)

▼足場からの墜落防止措置強化の一環として、本足場の使用義務化のほかに、足場点検体制に関してもルールが定められており、こちらも対応が必要

本記事が、これまでの一側足場から本足場へのスムーズな移行に役立ちましたら幸いです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

はじめての足場購入のあらゆる疑問を解消!最適な足場と安く買うコツ

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

コメント