水野源太

株式会社エルライン 社長室 1級電気工事施工管理技士

新卒で大手総合設備会社に施工管理として就職し、大型現場の再開発工事を経験。その後、建設人材派遣会社へと移り、複数現場で施工管理としての実務経験を積む。1級電気工事施工管理技士に合格したのを機に、同社の本社へと出向し、教育に携わる。2024年4月にエルライングループにジョインし、教育や採用、広報・デジタルマーケティング・新規事業開発などに従事。

水野源太

株式会社エルライン 社長室 1級電気工事施工管理技士

新卒で大手総合設備会社に施工管理として就職し、大型現場の再開発工事を経験。その後、建設人材派遣会社へと移り、複数現場で施工管理としての実務経験を積む。1級電気工事施工管理技士に合格したのを機に、同社の本社へと出向し、教育に携わる。2024年4月にエルライングループにジョインし、教育や採用、広報・デジタルマーケティング・新規事業開発などに従事。

「しっかりした仮囲いを設置したいけど、安全鋼板のことはよくわからない。」

「次の現場では安全鋼板の仮囲いが必要になりそうだ。どうしたらいい?」

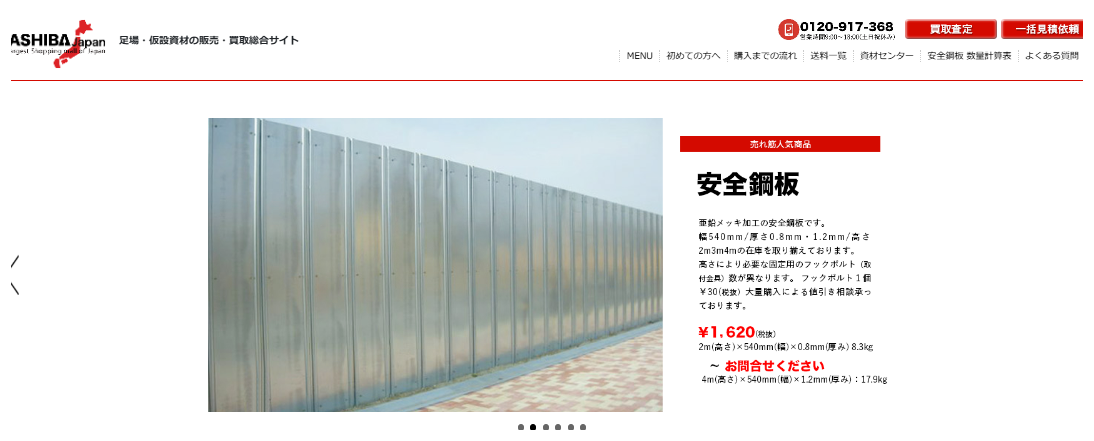

はじめてしっかりと現場を囲う仮囲いの導入を検討する際、真っ先に思い浮かぶのが安全鋼板ではないでしょうか。

安全鋼板による仮囲いは、高い強度と耐久性を持ち合わせながらもコスト面でも優れているのが特徴です。ガードフェンスのような簡易的な仮囲いよりも安全性を高めたい場合に用いられ、大規模で工期が長い現場や資材置き場の長期的な囲いなどに幅広く使われています。

実は、スタンダードな安全鋼板だけでなく、ニーズに合わせたさまざまな種類の鋼板が提供されています。

そのため、どのような安全鋼板を選び、どのような方法で導入するのが最適なのかは、それぞれの現場や会社の状況によって異なるものです。

なかには安全鋼板ではなくフラットパネルが適切な場合もあるでしょう。

そのため、自社現場の仮囲いに安全鋼板が最適なのかを見極め、適切な方法で設置を進めるためには、安全鋼板について理解を深めておくことが大切です。

そこで、この記事では以下の内容をまとめました。

【この記事を読んでわかること】

|

最後まで目をとおしていただくと、あなたの現場で安全鋼板による仮囲いを採用すべきか判断でき、どのような方法で導入を進めていけばよいかの見通しが立ちます。

現場の安全性や信頼性を高める仮囲いを、コスパや効率のよい方法で導入するために、ぜひチェックしてください。

安全鋼板は、風や衝撃に耐えられる強度と耐久性をもつ仮囲い材です。

具体的には、スチール製の平板に亜鉛メッキを施した鋼板が安全鋼板であり、「万能鋼板」や「仮囲い鋼板」とも呼ばれています。

工事現場とそれ以外の区域を頑丈な鋼板で区切る役割を果たす安全鋼板の仮囲いは、以下のような目的で設置されます。

安全鋼板の特徴をみていきましょう。

|

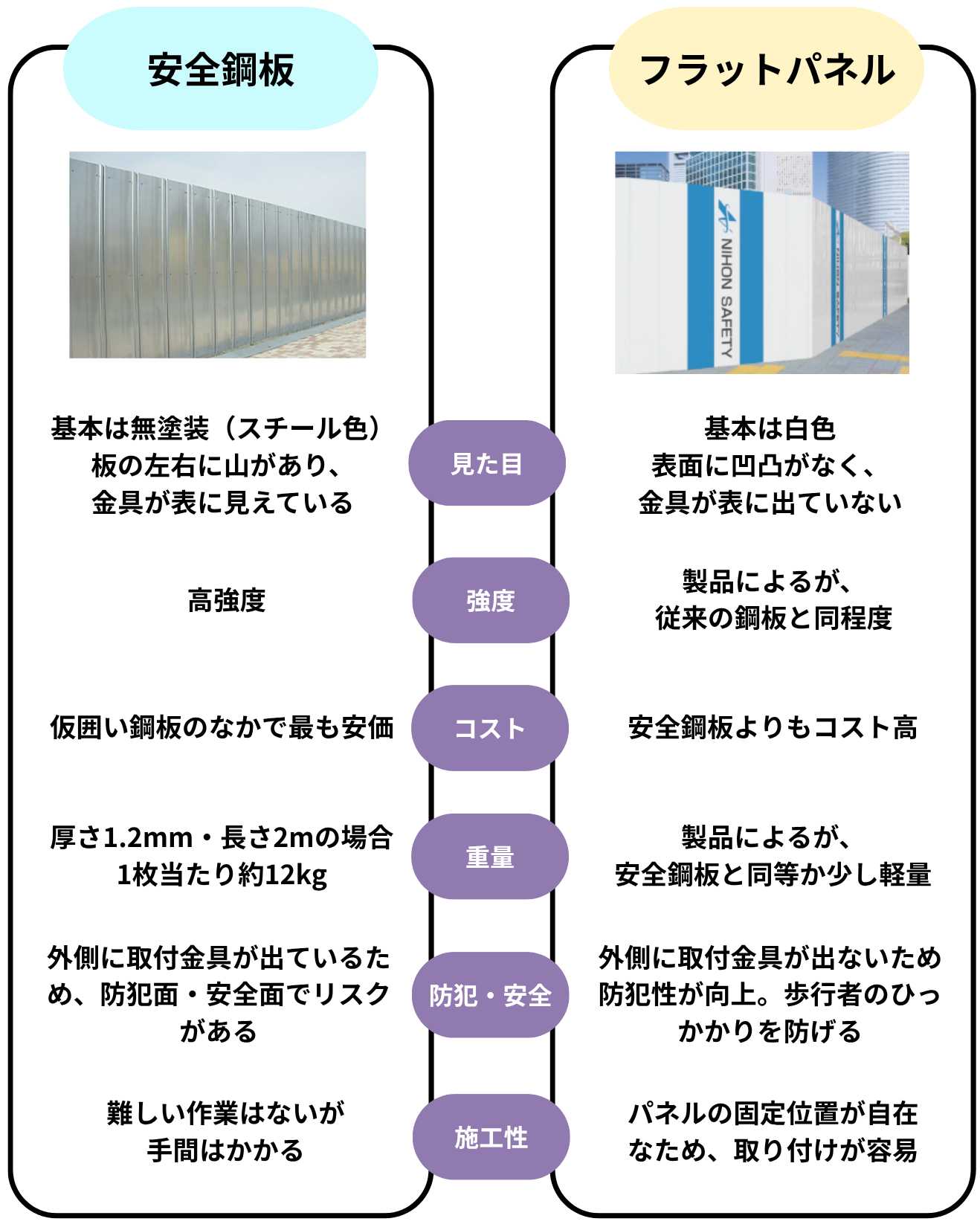

見た目

| 基本は無塗装のスチール色 板の左右に山があり、取り付けるための金具が表面に突起している |

|---|---|

|

強度

| 亜鉛メッキ製で、強度が高い |

|

重量

| 厚さ1.2mm・長さ2mの場合、1枚当たり約12kg |

|

コスト

| 鋼板製の仮囲い材のなかでは最も安価 |

|

施工性

| 難しい技術は必要ないが、杭打ちや骨組み、鋼板の取り付けに手間がかかる |

このように丈夫で経済的な安全鋼板は、建設・修繕・解体の工事現場や資材置き場の囲いなどとして、従来幅広く活用されています。

ただし、安全鋼板の無骨な見た目は、雑然としがちな工事現場を隠す役割は果たせるものの、周囲の景観と調和しにくいでしょう。表面に突起物が出る構造のため、歩行者が衣服をひっかけたりケガをしたりする恐れもあります。

そのため、現場周辺の状況や仮囲いに求めるニーズによっては、安全鋼板による仮囲いがおすすめではないケースも存在するのです。

安全鋼板による仮囲いがどのような現場に向いているのかについては、「4. 安全鋼板による仮囲いをおすすめするケースとおすすめできないケース」で詳しく解説します。

|

安全鋼板とフラットパネルとの違い

|

|---|

| パネル状の仮囲いとして近年よく活用されるようになったのが「フラットパネル」です。 フラットパネルも安全鋼板と同様に鋼板の一種ですが、白を基調とし、外側に向けた表面に凸凹がないフラットな作りになっています。従来型の安全鋼板にくらべて美観性が高いのが特徴です。  フラットパネルの仮囲いについてさらに詳しく知りたい方は「フラットパネルの仮囲いで他社と差がつく!特徴・種類・活用アイデア」を参考にしてください。 |

安全鋼板には、材質や用途が異なるさまざまな製品があります。また、しっかりと周囲を囲う仮囲いとしては、安全鋼板の他にも前述したフラットパネルや、透明タイプのクリアフェンスなどもあります。

それぞれに異なる特徴があるため、現場にマッチした種類の仮囲いを選ぶことが大切です。

【安全鋼板と比較表】

| 安全鋼板 | その他 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 種類 | 安全鋼板(亜鉛メッキ) | パンチング鋼板 | カラー鋼板 | ガルバリウム鋼板 | フラットパネル | クリアフェンス |

| 素材 | 亜鉛メッキ 鋼板 | 亜鉛メッキ 鋼板(多数の小さな穴を開けた仕様) | 亜鉛メッキ 鋼板(カラー焼付塗装) | アルミ亜鉛 合金メッキ | 亜鉛メッキ 鋼板 | ポリカーボ ネート |

| コスト | ◎ 鋼板製の仮囲いのなかで最も安価 | △ | △ | △ | △ | × |

| 耐久性 | ○ | ○ | ○ | ◎ 厳しい環境に耐性あり | ○ | △ 強度は劣る |

| 防錆性 | △ | △ | ○ 裏面に防錆コート | ◎ 錆に強い材質 | ○ | ◎ 錆びない材質 |

| 施工性 | △ 設置に二人必要 | △ | △ | △ | ◎ 一人でも設置可能 | ◎ より軽量で扱いやすい |

| 美観性 | △ | △ | ◎ 表面塗装で印象アップ | ○ 錆が出にくいため | ◎ | ◎ 透明で見た目、採光性アップ |

| 安全性 | △ | ◯ 風圧対策 | △ | △ | ◎ | ◎ 視界が遮られない |

| おすすめのケース | コストを抑えながら強度・耐久性の高い仮囲いを設置したい現場 | 風の強い現場 /風圧を受けやすい大規模な仮囲いが必要な現場 | 仮囲いの見た目をランクアップしたいケース | 塩害地域や工業地域にある現場 | 人通りが多い現場/自社PRや広告などにも仮囲いを活用したいケース |

見通しを良くして衝突事故を防ぎたいケース

|

各種厚さや高さが異なるタイプが用意されています。

厚さは0.8mmと1.2mmの2種類が一般的です。

| 安全鋼板の厚さ | 特徴・用途 |

|---|---|

| 0.8mm | 1.2mmよりも軽量なため取り扱いが容易 重さを抑えたい場所や、比較的低〜中程度の衝撃を想定したケースで用いられる |

| 1.2mm | 0.8mmよりも強度や耐久性が高まる 厳しい環境での長期設置や高い耐荷重性が求められるケースや、繰り返し使用する場合に用いられる |

高さは、2.0mと3.0mの2種類がおもなラインナップですが、2.5mや4.0mを用意している製品もあります。

このように仮囲いにはさまざまな種類があるため、現場の状況やニーズに合わせたタイプを選ぶことで、より安全で信頼感のある仮囲いを設置できるでしょう。

中でも安全鋼板がおすすめなケースについては、4. 安全鋼板による仮囲いをおすすめするケースで詳しくお伝えいたします。

安全鋼板は鋼板製の仮囲い材のなかで最も安価とお伝えしましたが、実際に購入するにはどれくらいの費用がかかるのかが気になりますよね。

足場・仮設資材を取り扱う販売サイトを参考にして、厚さや高さが異なる安全鋼板4タイプの販売価格の目安を以下の表にまとめました。

【安全鋼板の費用目安】

|

鋼板の種類

|

1枚当たりの販売価格の目安(税込)

| |

|---|---|---|

| 安全鋼板 | 2m(0.8mm) | 1,800円~2,200円程度 |

| 2m(1.2mm) | 2,600円~3,500円程度 | |

| 3m(0.8mm) | 2,700円~3,300円程度 | |

| 3m(1.2mm) | 3,900円~5,000円程度 | |

※一般的な資材販売サイトの2025年6月現在の価格をもとに、販売価格の目安を算出

安全鋼板がどれくらいリーズナブルなのかを知るために、ガルバリウム鋼板やフラットパネルの価格目安とも比較してみてみましょう。

【安全鋼板・ガルバリウム鋼板・フラットパネルの費用目安の比較】

| 鋼板の種類 | 1枚当たりの販売価格の目安(税込) ※2m(1.2mm)の場合 |

|---|---|

| 安全鋼板 | 2,600円~3,500円程度 |

| ガルバリウム鋼板 | 4,400円~5,500円程度 |

| フラットパネル | 3,900円~5,000円程度 |

※一般的な資材販売サイトの2025年6月現在の価格をもとに、販売価格の目安を算出

ほかの仮囲い鋼板よりも安価に購入できる安全鋼板ですが、購入する店舗や業者によって価格には若干の差があります。

仮囲いをするためには何十枚、何百枚もの安全鋼板が必要です。1枚当たりの価格は数百円の差でも、トータルでのコストには大きな違いがでてくるため注意しましょう。

|

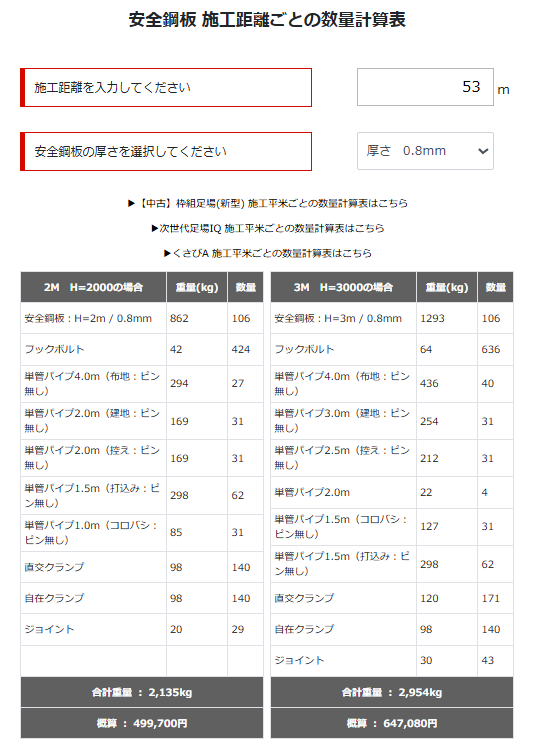

安全鋼板による仮囲い全体の費用を調べるには「数量自動計算ツール」が便利

|

|---|

| 「安全鋼板単品の価格はわかったけど、うちの現場に設置するにはだいたいどれくらいの資材費がかかるのだろう」と気になる場合には、足場・仮設資材の販売サイトが提供する数量自動計算ツールが便利です。 安全鋼板の仮囲いを設置するには、鋼板のほかに、鋼板を支える骨組みとなるパイプや、パイプをつなぐクランプ、鋼板をパイプに取り付けるフックボルトなども必要です。設置する仮囲いの規模に合わせて、必要な資材を適切な数量で用意しなければなりません。 足場・仮設資材を取り揃える「足場JAPAN」では、安全鋼板の施工距離や鋼板の厚さを入力すると、鋼板やパイプ、クランプ類の必要数量と資材の費用概算が自動で算出される「数量計算表」を用意しています。 たとえば、「幅15m×奥行15m」で四角く囲む仮囲いをしたい場合の数量計算を行ってみましょう。 仮囲いの施工距離は「15m×4辺=60m」から、出入口(7mと仮定)を差し引いた「53m」とします。厚さをここでは「0.8mm」と仮定して選択すると、必要な材料の種類と数量、トータルの概算費用がすぐに表示されます。  安全鋼板による仮囲いを設置するのに必要な資材の概算費用を知りたいときには、ぜひ活用してください。 |

安全鋼板の費用目安を見て、「安全鋼板の仮囲いはリーズナブルといっても、フェンスやネットなどの簡易的な仮囲いと比べるとある程度の費用が必要だな」と感じている方も多いでしょう。

しかしながら、頑丈で耐久性のある仮囲いを必要とする現場において、経済的な仮囲材を求めるのであれば、安全鋼板が有力な選択肢となります。

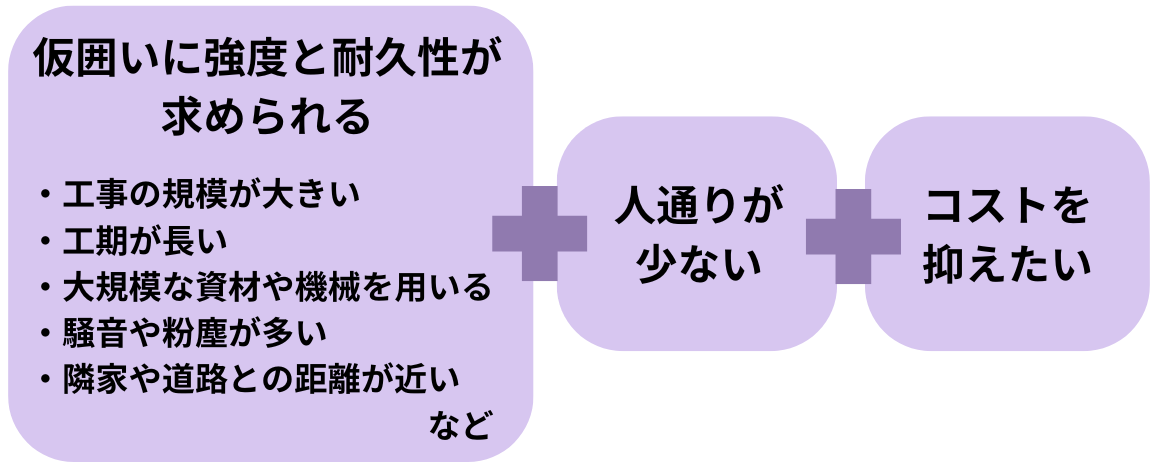

| 安全鋼板による仮囲いをおすすめするケース |

|---|

安全鋼板は、表面に突起物がある構造や飾り気のない外観といった特徴も持つため、仮囲いに強度と耐久性が求められ、なおかつ現場周辺の人通りが少なく仮囲いのコストを抑えたい現場におすすめです。  たとえば、工場地帯の現場や郊外の資材置き場、自社敷地内などで活躍するでしょう。 |

一方で、強度と耐久性に優れた仮囲いが求められる現場のなかでも、構造や見た目の面から安全鋼板の仮囲いがおすすめできないケースもあります。

| 安全鋼板の仮囲いがおすすめできないケース |

|---|

|

安全鋼板は外側の表面に金具が出ているため、歩行者の衣服や体が引っかかる危険性があります。塗装されていない安全鋼板の見た目は無骨な印象を与え、景観を損ねる恐れもあるでしょう。

そういったケースには、安全性と美観性に優れたフラットパネルがおすすめです。フラットパネルのまっ平らに整った表面は、歩行者の安全を確保したうえで周囲の景観と美しく調和します。

白くフラットな壁を自社の広告や広報にも活用できるため、工事現場全体の印象を高める効果を狙って採用する現場も増加しています。

フラットパネルについては「フラットパネルの仮囲いで他社と差がつく!特徴・種類・活用アイデア」で詳しく解説しています。より安全でスマートな仮囲いに興味を持たれた方は、ぜひ参考にしてください。

安全鋼板の仮囲いにおける向き・不向きなケースを確認してきたところで、自社の現場には安全鋼板を取り入れるべきかの方向性が定まってきた方もいるかもしれません。

ここからは、安全鋼板による仮囲いを導入するかどうかの判断材料の1つとして、実際にはどのような流れで組み立てていくのか設置手順を確認しておきましょう。

安全鋼板による仮囲いの設置は、原則、足場の組立等作業主任者のような専門資格は不要のため、ノウハウさえあれば誰でも可能な作業です。

※仮囲いが歩道や車道にはみ出す場合は、道路占用許可を各自治体の道路管理者に申請し取得しなければなりません。(参考:国土交通省「道路占用許可手続」)

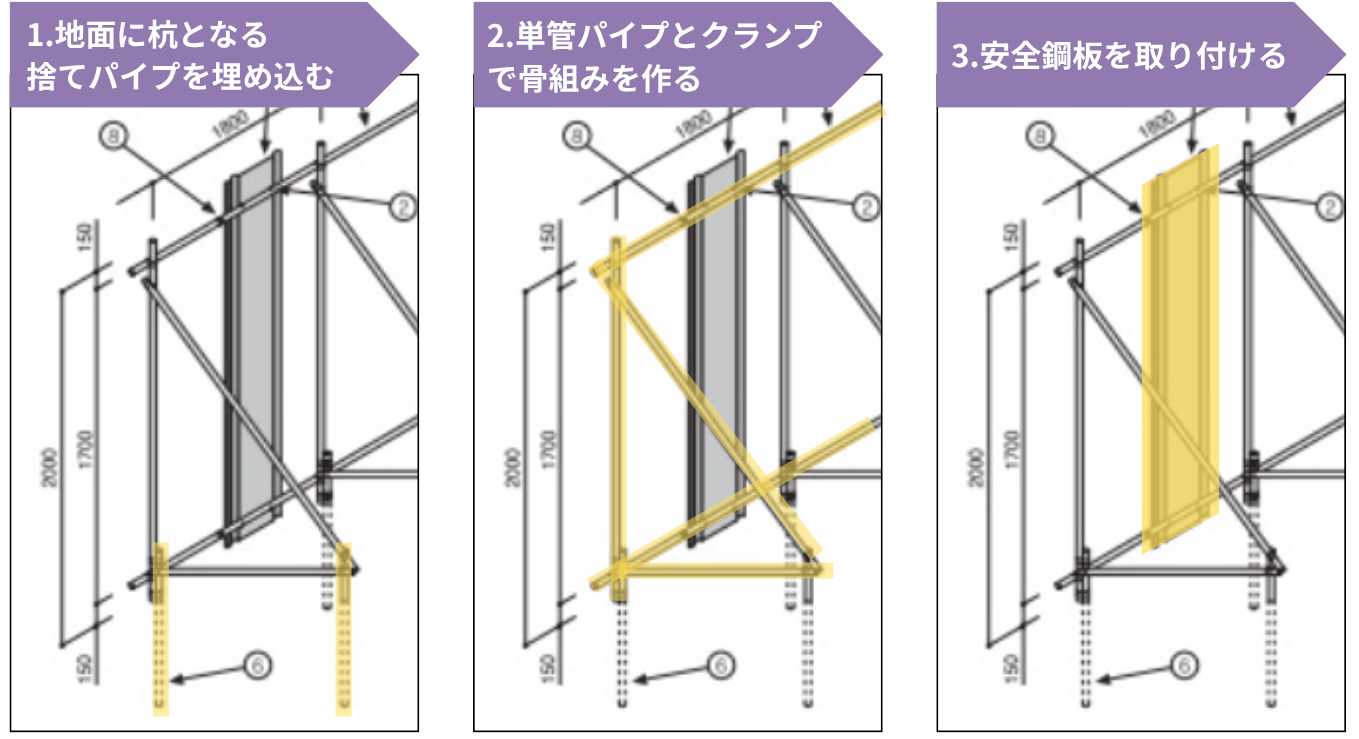

安全鋼板による仮囲いの設置手順を簡単にまとめると以下のようになります。

設置の流れを簡単にみていきましょう。

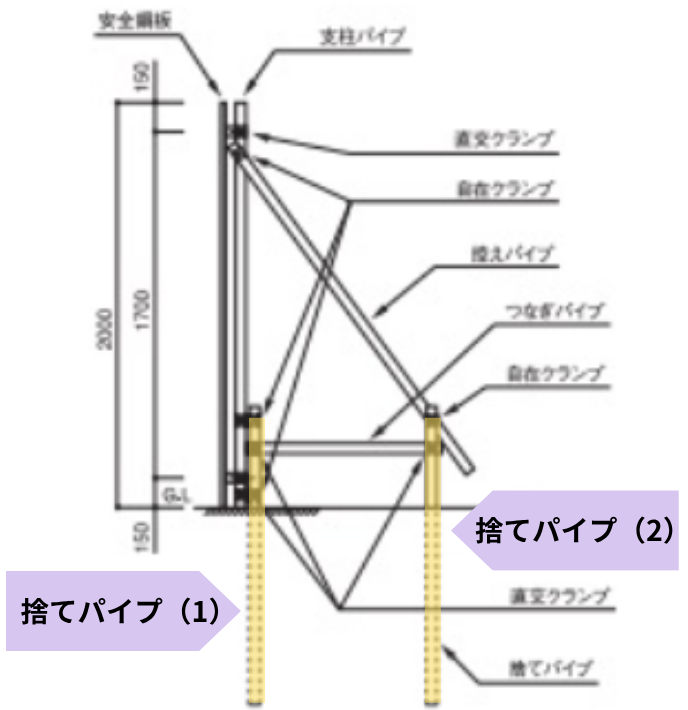

現場の地盤が土や砕石の場合、単管パイプを地面に深く打ち込む「捨てパイプ」を設置して、仮囲いを支える杭とします。

仮囲いを設置する場所を決めて、仮囲いの支柱を取り付ける杭(下図「捨てパイプ(1)」)と、控えや根がらみを取り付ける杭(下図「捨てパイプ(2)」)を、1.8m間隔で埋め込みます。

パイプの埋め込みには、大ハンマーと手持ち式の杭打機を使うのが一般的です。

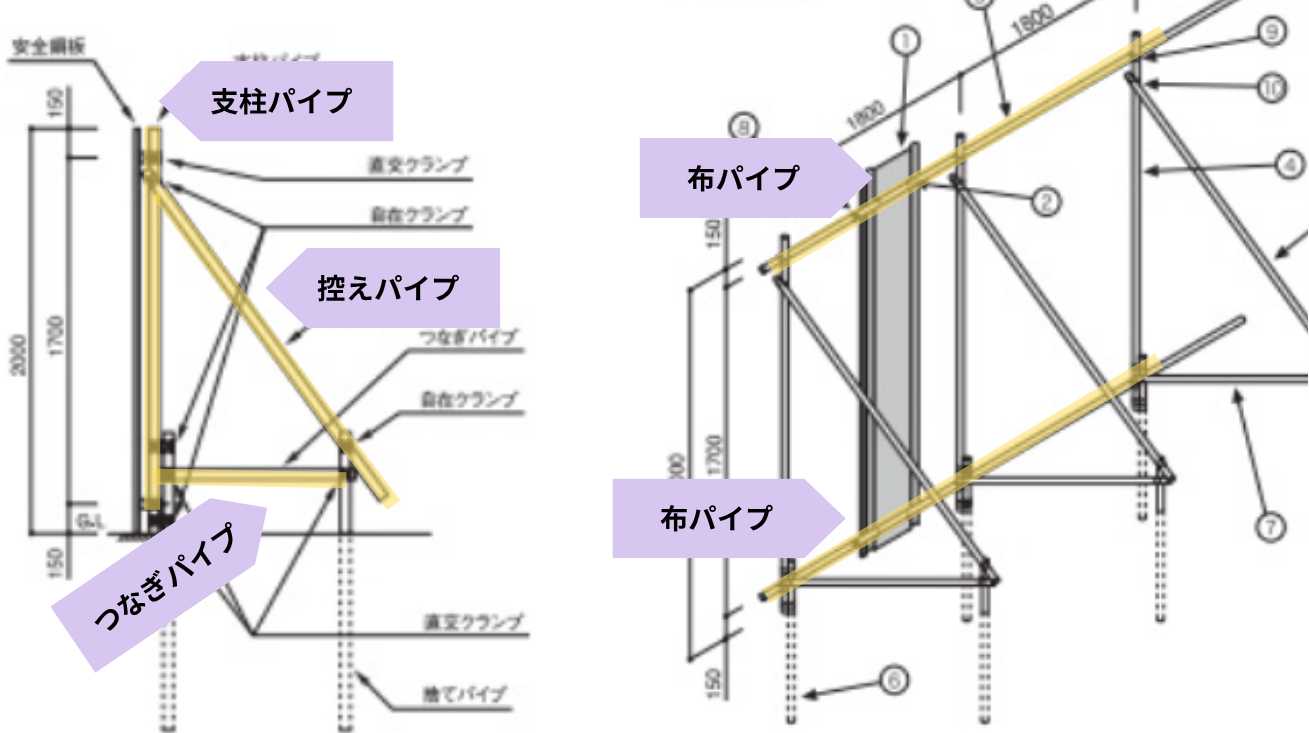

埋め込んだ捨てパイプに、仮囲いを支える支柱パイプを固定し、支柱パイプを垂直につなぐ布パイプを取り付けます。

さらに、控えパイプやつなぎパイプを取り付け、骨組みの強度を補強します。

パイプ同士の固定には、直交クランプと自在クランプを使い分けます。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場用クランプ完全ガイド|種類・選び方・価格・注意点まで解説

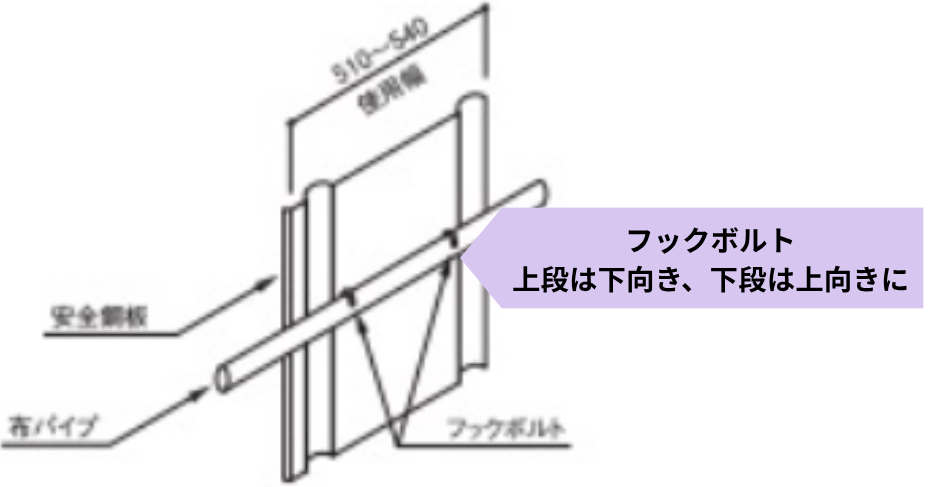

安全鋼板を布パイプに固定するには、まず安全鋼板にもともと空いている穴にフックボルトを取り付けます。

ここで注意したいのが、上段はフックを下向きに、下段はフックを上向きに取り付けることです。

フックを取り付けた安全鋼板は、上段の布パイプに引っ掛けるように取り付け、下段は上向きについたフックに布パイプを上から押し込むように取り付けると、骨組みにしっかり固定されます。

安全鋼板の仮囲い設置は以上で完了です。

パイプの埋め込みやサイズが大きい鋼板の取り扱いに体力が必要ですが、難しい作業はないため慣れればスムーズに作業を進められるでしょう。

ここまで読み進めて「やはり安全鋼板による仮囲いがよさそうだ」と感じている方は、自社に最適な導入方法を検討していきましょう。

安全鋼板による仮囲いを導入するには、「5.安全鋼板による仮囲いの設置手順」で紹介したように自社で組み立てるか、外部に設置を委託するかの2つの方法があります。

| 安全鋼板による仮囲いを導入する方法2つ |

|---|

|

それぞれにメリットやデメリットがあるため、自社や現場の状況に応じて適切な方法を選びましょう。

今後も安全鋼板を使う予定があり、長期的に見たコストを抑えたいなら、自社で資材を調達し自社のリソースを使って設置することも可能です。

自社で安全鋼板による仮囲いを設置する場合のメリット・デメリットは、以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

安全鋼板を購入する際にどうしてもまとまった初期費用は必要ですが、施工も自社で行うのであれば、外注費を浮かすことができます。

今後何度も仮囲いを設置する機会があるのであれば、自社で調達〜施工までを行えるようになっておくことで、長期的なコスト削減が期待できるでしょう。

安全鋼板を自社で購入するには、次のような業者がよく使われます。

足場・仮設資材販売サイトでは、施工距離に応じた費用の概算が出る計算表や、電話やオンラインでの見積もりを受け付けているサイトもあるため、うまく活用していきましょう。

以上をふまえて、安全鋼板による仮囲いを導入する際に、自社での設置が向いているケースを以下にまとめました。

【自社での設置が向いているのはこのようなケース】

|

「今後も安全鋼板を要する案件が増やしたいのか」といった成長戦略や、資金・人材といった自社のリソースを考慮して検討しましょう。

|

一時的に仮囲いを設置したい場合はレンタルがおすすめ

|

|---|

| 「一時的に安全鋼板を使いたい」 「この案件の後にまたいつ使うかわからない」 「使い終わった資材を保管するスペースがない」 といった方には、必要な期間だけレンタルするのがおすすめです。 【レンタルのメリット】 ・購入するよりも費用を抑えて仮囲いを導入できる ・使い終わった資材を管理する必要がない ・整備された資材を必要な種類・数量に応じてその都度調達できる ただし、繰り返し頻繁に利用する場合は、レンタルよりも購入したほうがコストを抑えられる可能性が高まります。倉庫を拡充するなども視野に入れ、検討を進めましょう。 |

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

社内にスキルをもつ人材がいない場合や安全性や作業効率を重視したい場合は、安全鋼板による仮囲いを外部に委託しましょう。

外部に委託して安全鋼板による仮囲いを設置するときのメリット・デメリットは、以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

外部に委託する場合のコストは、施工距離や利用期間などにより大きく変動しますが、資材調達から設置、解体までを一括で任せられる業者も多く、自社の人手負担をかけずに安全な仮囲いが導入できます。

一方で、安全鋼板での仮囲いを要する現場が頻繁になると、業者への委託料がかさみます。自社に作業負担はかかりませんが、ノウハウや技術が蓄積されることもありません。

安全鋼板による仮囲いを外部へ委託するには、以下のような業者を利用します。

インターネット検索や知人からの紹介などを活用して、現場のエリアに対応している業者に問い合わせてみましょう。

安全鋼板による仮囲いを設置する際に、外部への委託が向いているのは以下のようなケースです。

【外部への委託が向いているのはこのようなケース】

|

安全鋼板を要する案件を今後受注しそうか、自社施工で長期コストの削減を狙うよりも効率を重視するかといった点に着目し、外部への委託が適切かどうかを判断していきましょう。

「安全鋼板を自社で設置したいけど、どんな資材を揃えたらいいかわからない」

「資材調達のコストをできるだけ抑えられないかな」

このようなお悩みをもつ方におすすめなのが、足場・仮設資材の販売・買取総合サイトの「足場JAPAN」です。

最後に、安全鋼板の調達先として足場JAPANがおすすめな理由を、2点ご紹介させていただきます。

足場JAPANでは、仮囲いの施工距離を入力すると施工に必要な資材とその数量が瞬時に表示される「数量計算表」を用意しています。

設置したい仮囲いの規模に合わせた適切な材料がわかるため、「組み立ててみたら鋼板が足りなくて囲い切れなかった」「鋼板が余って使い道がない」といった失敗を防げます。

また、専門知識をもつ担当者への相談も可能です。図面をご送付いただければ、必要な資材と数量、その見積もりをお出しいたします。初めて安全鋼板を取り扱う方でも、安心してご購入いただけるでしょう。

登録不要でどなたでも無料で利用できるため、ぜひご活用ください。

▼安全鋼板 施工距離ごとの数量計算表

足場JAPANは、新品や中古の資材をリーズナブルな価格で提供している点が強みです。

足場JAPANを運営する私ども株式会社エルラインは、大規模工事も手掛ける建設業者でもあります。自社で使う分の資材と販売用の資材をあわせて一度に大量に仕入れるため、仕入れ値を安く抑えられ、安価な販売価格を実現しています。

中古品商品の買取・販売も行っており、「新品よりもさらに安く資材を調達したい」「不要になった資材を買い取ってほしい」というニーズにも対応可能です。

さらに足場JAPANでは、資材レンタルのご相談も承っております。

仮囲いを自社で設置したいお客様に「新品・中古・レンタル」3つの手段でお応えできるため、複数の業者とやり取りすることなく、あなたの会社にピッタリな調達手段を検討していただけます。

※レンタルのお問い合わせは、足場JAPANの一括見積フォーム・お問い合わせフォームをご利用いただき、コメント欄に「レンタル希望」の旨をご記載ください。

豊富なノウハウと価格に自信がある足場JAPANにご相談いただければ、初めて安全鋼板を取り扱う方でも安心して資材の調達を進めていけるでしょう。

安全鋼板による仮囲いをスムーズに、コスパよく設置したい方は、ぜひ足場JAPANをご活用ください。

安全鋼板による仮囲いは、高い強度と優れた耐久性をもち、鋼板を使った仮囲いのなかでは比較的安価に設置できるのが特徴です。

そんな安全鋼板による仮囲いをおすすめするケース、おすすめできないケースを以下にまとめました。

| 【安全鋼板による仮囲いをおすすめするケース】 「強度と耐久性のある仮囲いが必要」かつ「現場周辺の人通りが少なくコストを抑えたい」ケース 【安全鋼板による仮囲いをおすすめできないケース】 |

現場周辺の状況や工事の内容に応じて、仮囲い材として安全鋼板が適切なのかを見極めましょう。

安全鋼板による仮囲いを導入する方法は以下の2つです。

「今後も安全鋼板による仮囲いが必要になりそうか」を考慮して、自社の人材や資金状況に合わせて適切な導入方法を検討していきましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

中古の安全鋼板はどこで買うのが正解?相場や失敗回避のポイント解説

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

【2025年最新】建築資材の高騰と市場動向・今後の対応策も解説

この記事が気に入ったら

いいね または フォローしてね!

コメント