「足場を購入したいけど、どこで買うのがベスト?」

「たくさんメーカーがあるけれど、どれを買えばいい?」

今のあなたは、自社で足場の購入を決めたものの、どこで買うべきか、何を買えばいいのかと、さまざまな疑問が浮かんでいるはずです。

足場にはさまざまな種類やメーカーがあるので、自社に必要な足場を見極め、なるべくお得に買いたいですよね。

足場は、足場専門の通販サイトで購入するのが、安全性とコスト両方の観点で最もおすすめです。

仮説資材専門の通販サイトなら、豊富な品ぞろえの中から自社に必要な足場を選べますし、中古品と組み合わせながら、予算に合わせた足場材の見積もりも出してもらえます。

さらに、サイトによっては足場専門のスタッフが常駐しているので、自社でどれくらい足場が必要なのかわからない…といったお悩みごともすぐに解決できるんです。

しかし、サイトごとに価格が変わってくるので、購入の際には相見積もりを取らなければ、損をしてしまうかもしれません。

また、足場購入後にかかるコストや注意点も理解しておかないと、足場の購入が会社経営を圧迫する恐れもあります。

そこで、この記事では足場の購入に関して、よくある7つの疑問に対して回答する形でお伝えしていきます。

|

Q1.足場を購入するならどこがいいの? |

それぞれの疑問を解消してから足場を購入することで、損なく足場が仕入れられ、会社の経営を圧迫する心配がなくなります。

足場を購入して失敗しないためにも、ぜひ気になる疑問をこの記事で解消してみてくださいね。

1. Q. 足場を購入するならどこがいいの?

A.足場専門の通販サイトがおすすめです!

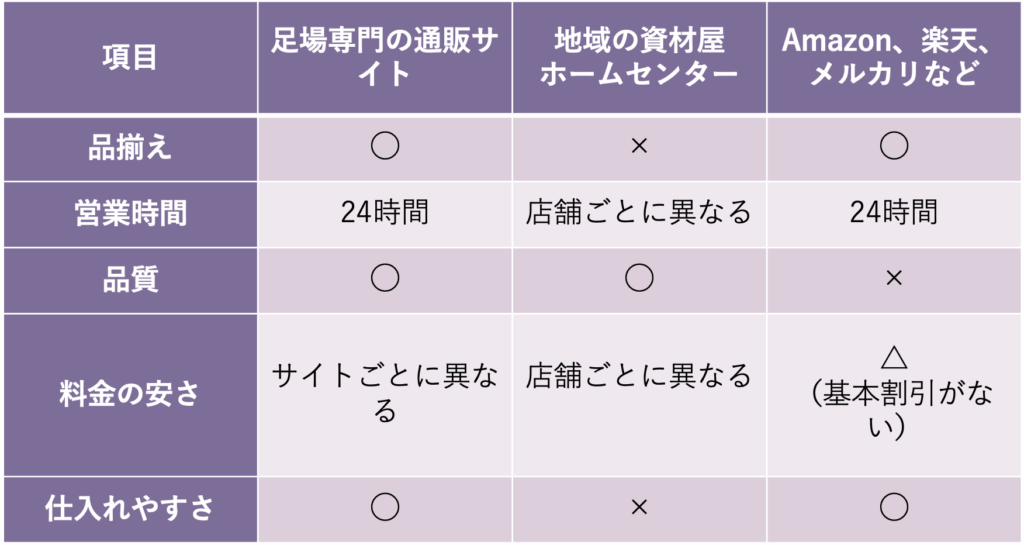

まずは、販売場所ごとの特徴を比較してみましょう。

足場専門の通販サイトなら、24時間いつでも、品質の確かな足場を仕入れられます。

なお、一見すると便利そうに見えるAmazonなどの通販サイトは、品質チェックが正しくされていない可能性があり、意図せず法令違反になる恐れがあります。

厚生労働省が定めた、労働安全衛生規則の第五百五十九条には、足場の材料について次のように書かれています。

第五百五十九条

事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

引用:厚生労働省「労働安全衛生規則」

労働安全衛生規則に違反した場合、労働安全衛生法第百十九条により、事業者は6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

どれだけ安い足場材があったとしても、信頼できない業者や個人から足場材は購入しないようにしましょう。

なお、足場専門の通販サイトごとに足場材の価格は異なります。

3社ほどのサイトに、同じ条件で見積書を作成してもらい、比較してから購入すると、費用面で損をする心配がありません。

2. Q.足場は何をどれくらい購入すればいいの?

A.メーカーごとの違いはほぼないので、自社が扱いやすい足場一式を、必要な分だけ買いましょう。

足場には、ジャンルごとにさまざまな特徴があるので、自社が扱いやすいものを買わなければ意味がありません。

特に、値段だけを見て足場購入を決めてしまうと、足場を買っても使えない事態に陥るかもしれません。単管足場など、部材のコストは安くても、組み立て難易度が高く現場の安全性が担保できなかったり、組み立てに思わぬ時間がかかってしまうケースもあるからです。

どのジャンルの足場を、どれくらい購入するかを決めるためには、次の3つのSTEPを踏みましょう。

| 【足場購入の3STEP】 |

|---|

|

STEP1|足場のジャンルを決める |

それぞれのSTEPごとに解説するので、参考にしてみてくださいね。

2-1. STEP1|足場のジャンルを決める

まずは自社で購入・保有する、足場のジャンルを明確にしましょう。

結論から申し上げますと、ほとんどの場合「くさび緊結式足場」を購入するのがベストです。

くさび緊結式足場は、さまざまな現場で使える汎用性の高い足場で、組み立てもしやすく、保管も比較的コンパクトです。

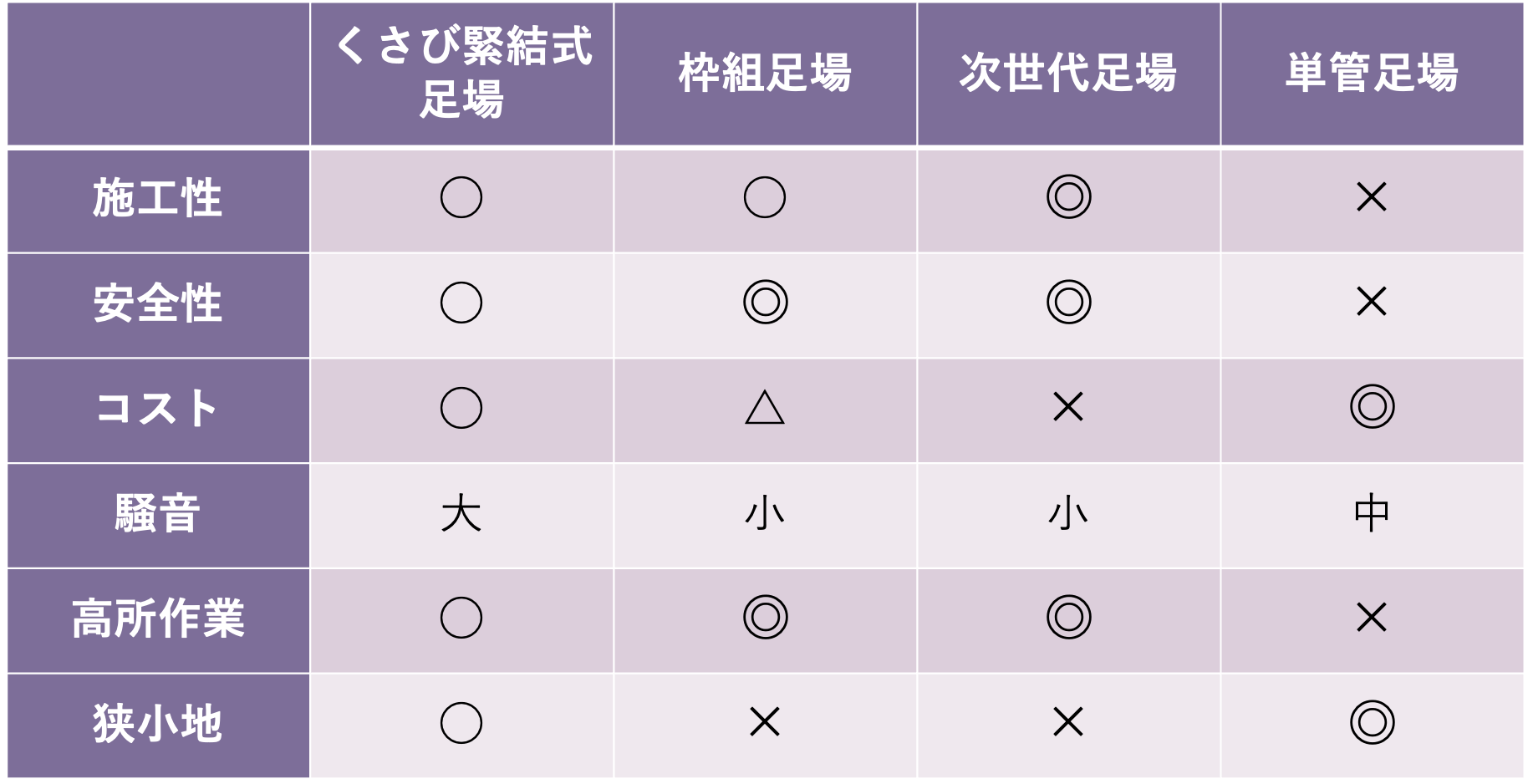

ほかにも足場にはさまざまなジャンルがあるので、特徴を比較してみましょう。

上記のように、足場ごとの特徴は異なります。これらの特徴から、それぞれおすすめの現場は以下の通りです。

※表中の足場の名称をクリックすると、詳細ページを確認することができます。

| 足場の種類別の得意な現場 | |

|---|---|

| くさび緊結式足場 | 一番汎用的。極端な狭小地や高層ビルなどでなければ、幅広い現場で活用できる。 ◎低〜中層階の現場が多い会社におすすめ。 |

| 枠組足場 | くさび緊結式足場より安定性が高い。また、次世代足場より安価。 ◎中〜高層階の現場が多く、予算が限られている会社におすすめ。 ※ただし、現在は各メーカーで製造が終了しており、新品購入は在庫限りとなります。 |

| 次世代足場 | 従来の足場のいいところ取りをした新しい足場。ただし、コストが一番かかる。 ◎中〜高層階の現場が多く、コストをかけてもいいから現場の安全性と施工効率を求めたい会社におすすめ。 |

| 単管足場 | 柔軟な組み方ができるため、狭小地や特殊地形向き。一番安いが、施工難易度が高い。 ◎狭小地や特殊地形の現場が多い会社におすすめ。 |

最もおすすめなのは、先ほども申し上げた通り、施工性と安定性の両面で優れたくさび緊結式足場です。くさび緊結式足場を保有していれば、超狭小地や特殊地形、超高層ビルでの施工といったケースを除き、ほとんどの現場で対応が可能です。

ただし、狭小地や変則的な特殊な地形の現場が多い場合は、柔軟な組み方ができる単管足場の方が適しているケースもあります。

また、今後高層ビルや高層マンションの解体をメインに行っていく予定がある場合には、より安全性・効率性に優れた次世代足場の導入がおすすめです。

枠組足場は高所作業に適した足場ではあるものの、現在は各メーカーで製造が終了しており、新たに購入する場合は在庫限りか中古品となります。将来的な資材調達の難しさを考慮すると、今から高所作業向けの高強度足場を導入するなら、次世代足場が最適と言えるでしょう。

| 【安くても単管足場はおすすめしない】 |

|---|

| 一見すると安く見える単管足場ですが、くさび緊結式足場・枠組み足場・次世代足場では、どうしてもできないような狭小地など、地形に特徴がある場合に使われる足場です。 そして組み立てが難しく、安全性が低いため、使用も推奨されていないのが現状です。 部材費用が安くても、職人のスキル次第で工期も変わってしまうため、結局コストがかかってしまう恐れもあります。 今後の組み立ての手間や安全性を考えると、価格で迷っている場合でも、くさび緊結式足場を選ぶことをおすすめします。 |

2-2. STEP2|足場一式の必要数を計算する

続いて足場と足場材を含めた、足場一式の必要数を計算します。

足場一式の必要数は、足場の外周×足場の高さで架け面積を計算して算出します。

とはいえ、計算式を使って足場の数量を計算するのはかなり面倒です。そんな時おすすめなのが、計算ツール。

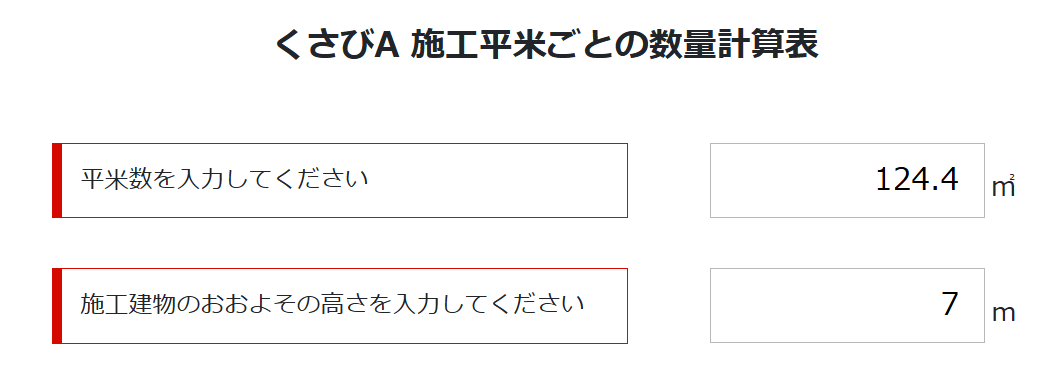

たとえば、足場JAPANで用意している「数量計算表」を使うと、平米数と施工建物の高さを入力するだけで、すぐに足場一式の必要数が算出できます。

試しに、平米数124.4㎡、2階建て(約7m)の一戸建てで、くさび緊結式足場を使う場合のシミュレーション結果を見てみましょう。

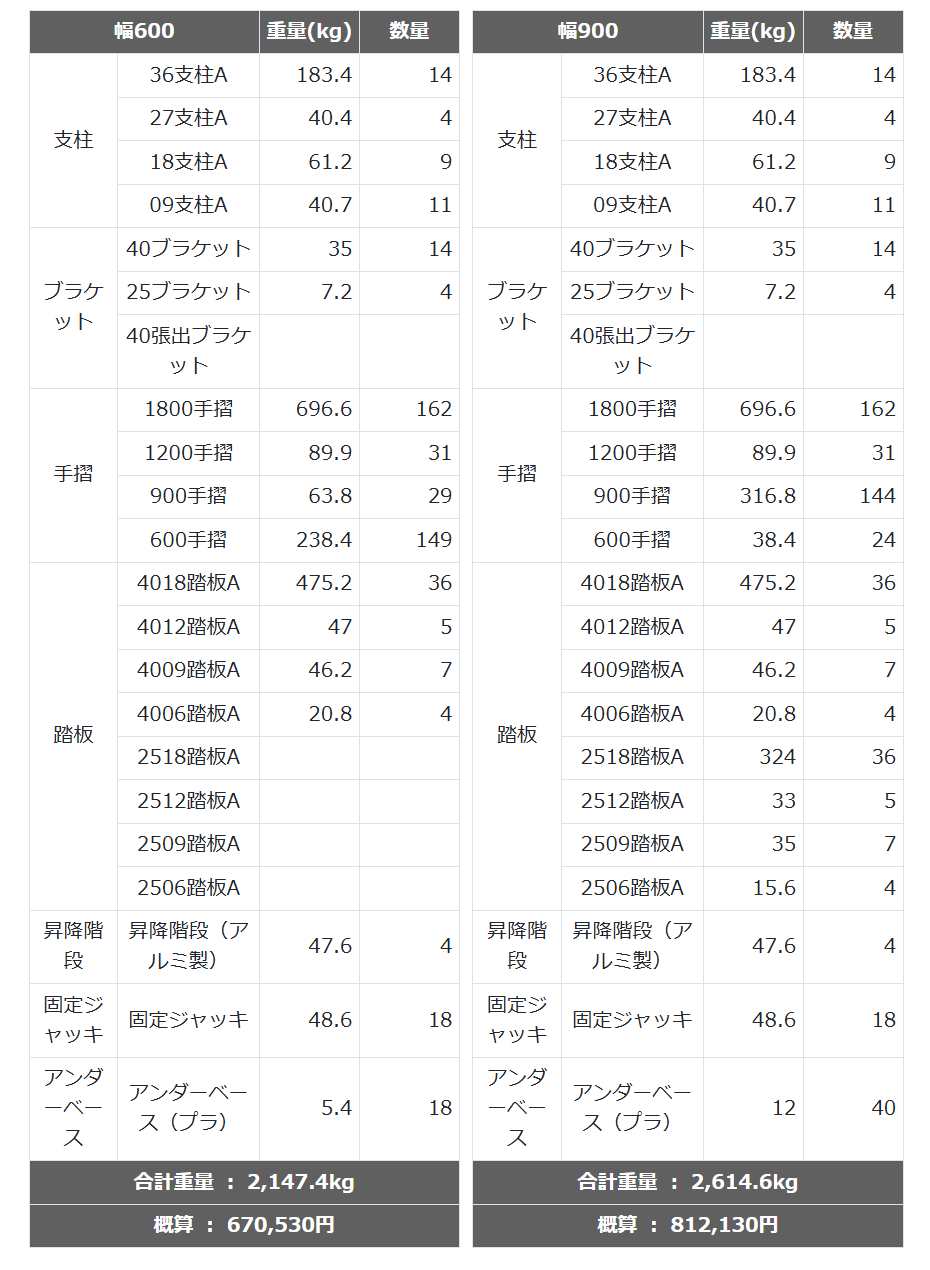

入力すると、すぐに必要な足場一式の数が、下記のように算出されます。

上記のように、支柱やブラケットなど必要数がすぐに表示されます。このツールで表示された必要数は見積もりを出す際にも使えるので、ぜひ保存しておいてください。

なお、それぞれの足場材について、くわしく知っておきたいという場合は、「足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説」で解説しているので、参考にしてみてください。

| 【必要数以上の足場の購入に注意!】 |

|---|

| 足場を必要以上に買ってしまうと、結局使わずに売る羽目になったり、管理が大変になったりして、結局足場を手放さなければいけなくなる恐れがあります。 まずは、よく行く小規模な現場で必要な足場一式だけを購入して利用し、必要な分だけ買い足していく形にするほうが、無駄なく足場を保有できますよ。 普段は保有している足場を使い、繁忙期はレンタルを併用するといった使い方もおすすめです。 |

2-3. STEP3|販売サイトごとの価格を比較する

必要な足場量がわかったら、足場専門の通販サイトごとに価格を比較していきます。

足場には、大量購入による割引などが存在します。相見積もりを取ることで、もっとも安く買える販売サイトがわかるため、損をしないためにも必ず比較するようにしましょう。

なお、相見積もりを取る際は次の3点を意識してください。

| 【相見積もりを取るときの鉄則】 |

|---|

|

1. 必ずすべてのサイトで同じ条件で見積もりを依頼する |

万が一条件が違ったり、予算を伝えなかったりすると、サイトごとに異なる条件下での見積もりが出てしまいます。

これでは正しく価格を比較できないので、注意してくださいね。

| 【メーカーごとの互換性は基本ないと思って、メーカーで部材一式揃えよう】 |

|---|

| 安いメーカーの足場材を組み合わせれば、「トータルコストを抑えられるのでは」と思うかもしれません。 しかし、足場材はメーカーごとに形状が若干異なるため、基本的には互換性がないものと思って、同じメーカーで揃えるのがおすすめです。 |

3.Q. 新品と中古、どちらを選べばいいの?

A.足場材によって新品・中古を使い分けると安全性を保ったまま、コストが抑えられる!

新品と中古には、それぞれ次のようなメリットとデメリットがあります。

【新品と中古のメリット・デメリット】

| 足場の状態 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 新品 | 足場の破損や劣化の心配がない | 費用が高い |

| 中古 | 新品より20~30%安く購入できる | 新品より劣化している |

コストに余裕があれば、すべて新品で揃えたいところではありますが、できれば安全性を維持しつつ、コストは抑えながら足場材を揃えたいですよね。

その場合は、耐久性の高いものは中古品、耐久性に不安があるものは新品を選ぶのがおすすめです。

特にネットやメッシュシート、安全帯などの部材は、紫外線などの影響で保存環境によっては経年劣化が進行している可能性があるので、中古品での購入は控えた方が安心です。

足場材ごとの、新品と中古のおすすめは次の通りです。

【新品と中古のおすすめ足場材】

|

新品がおすすめ

|

中古でもOK

|

|---|---|

|

・木製布板 |

・鋼財系 |

上記を参考に、新品と中古を組み合わせれば、安全性とコストの両方を抑えて足場材が揃えられますよ。

| 【悪質な販売サイトに注意!】 |

|---|

| 中古品は良質な足場専門の通販サイトを経由して買わないと、品質チェックが正しくされていない可能性があります。 良質な足場専門の通販サイトかどうかは、次の項目を確認して見極めましょう。 ・取引実績が豊富にある ・足場の専門知識を持つスタッフがいる ・保証や返品対応がある ・販売証明書や検査証を発行できる ・中古品を扱うときは古物商許可を取得している 上記に当てはまらない通販サイトの場合、劣悪な中古品を購入してしまう可能性があります。足場材は、安全性の確保が非常に大事です。 思わぬ事故を防ぐためにも、必ず良質な足場専門の通販サイトを利用しましょう。 |

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

4. Q. 足場を一式揃えるなら、大体いくらくらいかかるの?

A.足場のタイプや工事規模によって異なりますが、2階建て住宅用工事の場合で約50万円前後かかります。

【タイプ別】足場一式の価格相場 ※100平米の2階建て戸建て住居の場合

|

足場のタイプ

|

新品

|

中古

|

|---|---|---|

| くさび式足場 | 50~65万円 | 40~52万円 |

| 枠組足場 | 32~37万円 | 26~30万円 |

| 次世代足場 | 80~90万円 | 64~72万円 |

ただし、足場一式の費用は購入するサイトによって異なります。

3社ほどの足場専門の通販サイトで見積もりを出してもらい、比較するようにしてくださいね。

| 【足場は購入後にも費用がかかる!】 |

|---|

| 足場は購入した後も、さまざまな費用が発生します。主に次のような費用です。 ・保管費用(倉庫レンタル代、土地代など) ・メンテナンス代 ・運搬費用 足場は購入して終わりではありません。場合によっては、レンタルのほうが安く済む可能性もあるでしょう。 どれくらいの費用が毎年発生するのかを計算し、費用対効果が見込めると確定してから、足場の購入を検討するのがおすすめです。 |

5. Q.足場を安く購入するコツはある?

A.コツを抑えれば足場はさらに安くなります!

足場を安く購入するコツは、次の3つです。

| 【足場を安く購入するコツ】 |

|---|

| ・資材センターに自分で受け取りに行く ・足場はまとめて同じサイトで購入する ・補助金や助成金を利用する |

それぞれのコツについて解説するので、参考にしてみてください。

5-1. 資材センターに自分で受け取りに行く

近くに資材センターがある場合は、自分で受け取りに行くと送料の節約になっておすすめです。

足場を購入すると、サイトによりますが、100kmまでの距離で約27,000円の送料が発生します。距離が長くなり、運ぶ足場材の量が増えれば、送料はさらに上がっていきます。

そのため、自分で受け取りに行き、送料を節約できるだけでも、コストはグッと抑えられますよ。

5-2. 足場はまとめて同じサイトで購入する

足場材は、同じサイトでまとめて購入したほうが安く買えます!

足場専門の通販サイトには、大量購入による割引が用意されているケースがあります。

また、あちこちから足場資材を調達するとなれば、その分送料もかかります。

そのため、「この足場材はこのサイト、この足場材はこっち…」と、購入するサイトを使い分けたり、足場材を少しずつ買い足したりするのはおすすめしません。

まとめ買いと比べると、結果的にコストが膨らんでしまうからです。積極的にまとめ買いをご活用ください。

5-3. 補助金を利用する

足場材の購入には、補助金が適用できる場合があります。

補助金は返済が必要ではないので、経営を圧迫せず、購入資金の一部として使いやすいです。

用意されている補助金制度は次の通りです。

| 補助金制度 | 支援対象 | 過去の採択案件例 |

|---|---|---|

| ものづくり補助金 | 中小企業の革新的な製品・サービス開発 |

・次世代足場導入による工期短縮や販路開拓(複数事例あり) ・次世代足場導入による新サービス開発計画 |

上記は経済産業省が主導する制度ですが、自治体によっては独自で行っている補助金もあります。募集期間が短い場合もあるので、こまめにチェックするのがおすすめです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

6. Q. はじめて足場を購入する際は何に気をつけたらいい?

A.足場を購入するなら、保管場所の確保や、減価償却が必要です!

足場を購入するときに、ぜひ知っておいてほしい注意点は2つあります。

| 【足場購入の注意点】 |

|---|

| ・保管場所の確保が必要になる ・減価償却も行わなければならない |

それぞれの注意点について解説します。

6-1. 注意点1|保管場所の確保が必要になる

足場を購入する前に、足場を保管する場所を確保する必要があります。しかし、保管場所はどこでも良いわけではありません。

足場材は金属でできているため、積み下ろしの際に金属音が発生します。また、トラックや重機が頻繁に出入りし、騒音や排気ガスが発生することもあるでしょう。

もしも近隣に住居があれば、クレームが発生し、トラブルに発展する可能性はゼロではありません。

また、足場の積み下ろし作業などをスムーズに行えるような、広い場所や道の確保も必須です。

足場の保管場所には、市街化調整区域がおすすめです。足場を購入する前に、保管場所になりそうな市街化調整区域を探すようにしましょう。

| 【市街化調整区域とは】 |

|---|

| 市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、建物の建設などを制限している地域です。 土地が比較的安く、住宅街から離れている場合も多いので、足場の保管場所に向いています。 大型トラックなども出入りしやすいので、ぜひ一度探してみてくださいね。 |

6-2. 注意点2|減価償却も行わなければならない

足場を購入したら、確定申告で減価償却を行う必要があります。

足場材の減価償却を行わなかった場合、毎年の経費が少なくなり、代わりに利益が増え、所得税を払いすぎてしまう恐れがあります。

忘れずに、減価償却を行うようにしましょう。

| 【減価償却とは?】 |

|---|

| 減価償却とは、固定資産を購入した場合に、購入費用を一定の期間、分割して経費に計上できる方法です。 国税庁は、簡易建物の「掘立造のもの及び仮設のもの」の法定耐用年数を「7年」と定めています。そのため、一般的に建設現場で繰り返し使うような足場材は、7年分に分割して経費に計上することが可能です。 ※ただし、足場材の形状や用途によっては、「工具器具備品(例:金属製柱)」に該当し、3年の耐用年数が適用されるケースもあります。 参考:国税庁:「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一 建物-簡易建物」 なお、中古の足場材で、法定耐用年数を経過している場合は、「2年」が法定耐用年数となります。 (例) 購入価格が100万円の場合…毎年約14万円を7年間経費に計上できる →経費が増えるので節税になるが、利益は減る →減価償却終了後は経費が減り、利益が増える 経費が増えると節税につながるので、足場材を購入したら必ず行うようにしましょう。 |

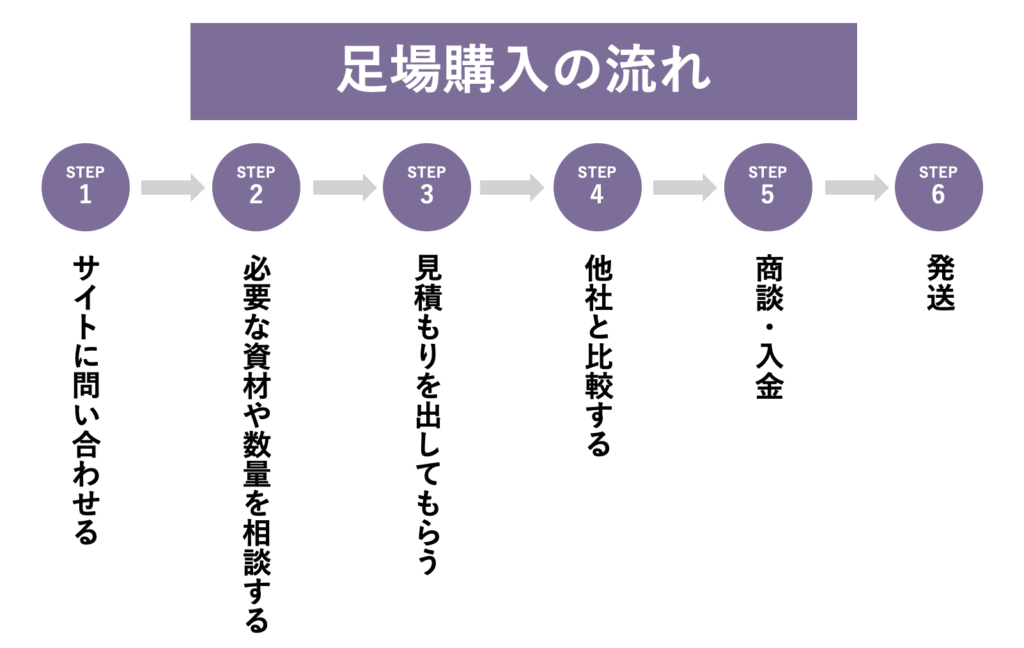

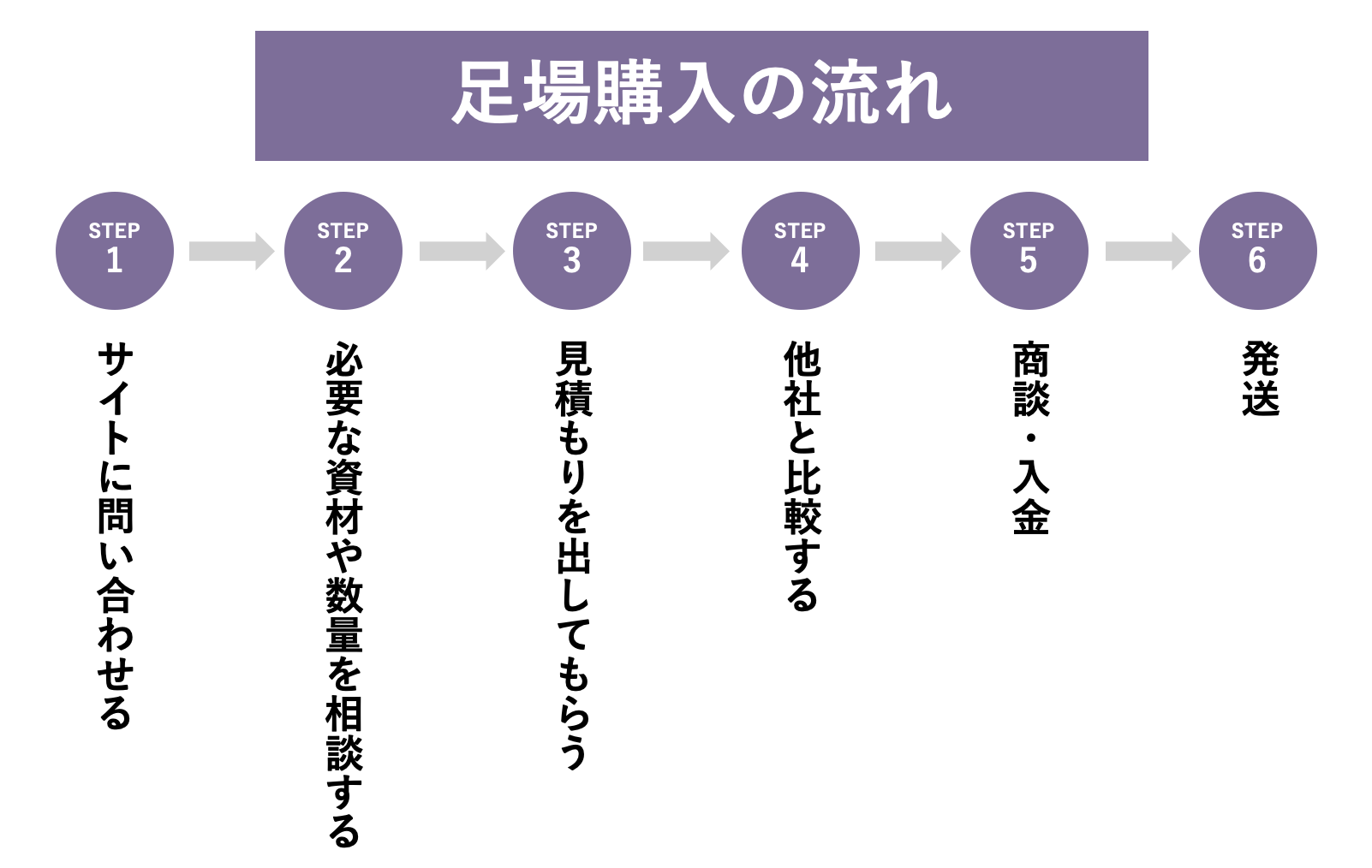

7. Q.足場を購入してから届くまでの流れは?

A.足場購入から届くまでの流れは、上記の通りです。

足場材は、ものによっては即日発送されます。資材センターに自ら足を運べば、その日のうちに受け取ることも可能です。

他社との見積もりを取る期間を考えても、急げば最短2~3日で発送してもらえるでしょう。

なお、必要な足場材の種類や数量が分からない場合にも、まずはオンライン通販サイトに問い合わせてみてください。

発注について、真摯にアドバイスにのってもらえますよ。

8. まとめ

足場を購入するなら、足場専門の通販サイトを利用するのがおすすめです。

そして、自社に必要な足場を無駄なく購入するためにも、以下のステップを踏みましょう。

| 【足場購入の3STEP】 |

|---|

|

STEP1|足場のジャンルを決める |

足場一式の費用相場は以下の通りです。

【タイプ別】足場一式の価格相場 ※100平米の2階建て戸建て住居の場合

| 足場のタイプ | 新品 | 中古 |

|---|---|---|

| くさび式足場 | 50~65万円 | 40~52万円 |

| 枠組足場 | 32~37万円 | 26~30万円 |

| 次世代足場 | 80~90万円 | 64~72万円 |

さらに安く購入するためには、次のようなコツがあります。

| 【足場を安く購入するコツ】 |

|---|

|

・資材センターに自分で受け取りに行く |

また、足場購入の際は以下の2点に注意しましょう。

| 【足場購入の注意点】 |

|---|

|

・保管場所の確保が必要になる |

足場を購入する際は、3社ほどに相談し、相見積もりをとるのがおすすめです。購入までの流れは以下の通りです。

私たち足場JAPANは、予算に合わせたご提案や、素早い配送のご相談、なんでも承っております!足場を購入する際はぜひ一度、ご相談ください。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

足場のリースとは?はじめて足場を借りる時の流れ・料金・審査のコツ

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

コメント