「吊り足場について知りたい!橋とかの特殊な工事で使われる足場だよね?」

「上から吊り下げるから危険が多そう。普通の建設会社で組むことも可能なの?」

地上に足場が設置できない特殊な工事に携わろうというとき、上から足場が組めないものか?

空中で作業ができないものか?…と、考えますよね。

吊り足場は、上部の構造物からパイプやチェーンを用いて作業床を吊るす形式の足場です。

一般的な足場(くさび緊結式、枠組足場など)は、地上に対して垂直方向に組み立てますが、吊り足場は地上に対して水平方向に組み立てるのが特徴です。

一般的な足場(くさび緊結式、枠組足場など)は、地上に対して垂直方向に組み立てますが、吊り足場は地上に対して水平方向に組み立てるのが特徴です。

まさに、通常の足場が組めない現場にピッタリの足場ですが、地面との接点がないため、わずかな不注意が重大な事故につながる危険性があります。

このため、吊り足場の使用では、厳格な設置ルールの遵守と、通常の足場以上の安全対策の徹底が求められます。

本記事では、吊り足場の基礎知識として、特徴や設置にあたってのルールを、実際の事例を交えてわかりやすく解説します。

|

【この記事を読めばわかること】

|

|---|

|

この記事を読めば、吊り足場を導入するかどうかを、ルールや安全対策を考慮した上で判断できるようになります。

新たな挑戦を目指して、吊り足場についての知識を深めたい方に役立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

1. 吊り足場とは

吊り足場とは、上から吊り下げる形で設置する足場のことです。

通常、足場は地面から組み立てますが、吊り足場は上部の構造物からパイプやチェーンを用いて作業床を設置します。

一般的な足場(くさび緊結式、枠組足場など)は、地上に対して垂直方向に組み立てますが、吊り足場は水平方向に組み立てるのが特徴です。

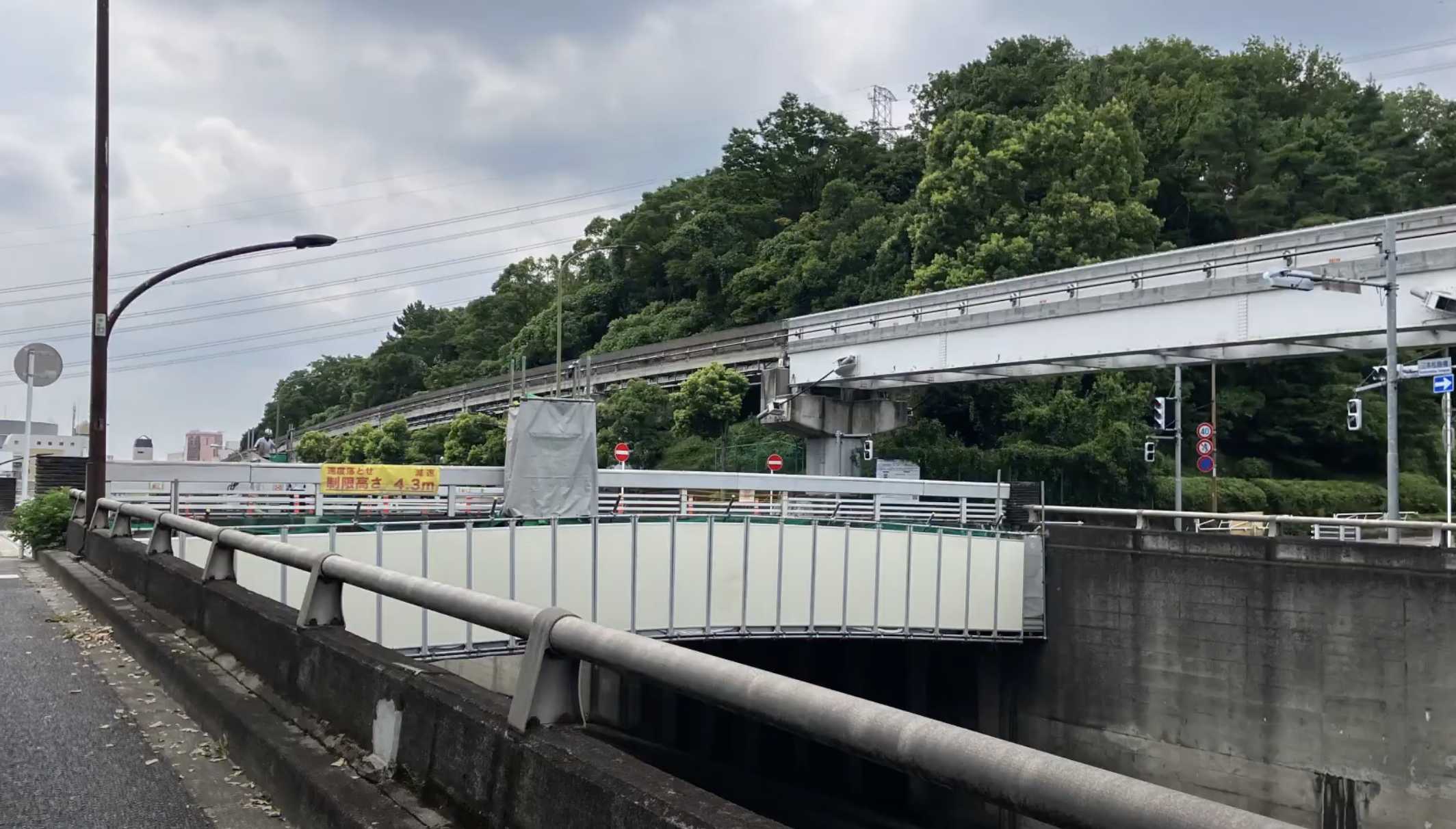

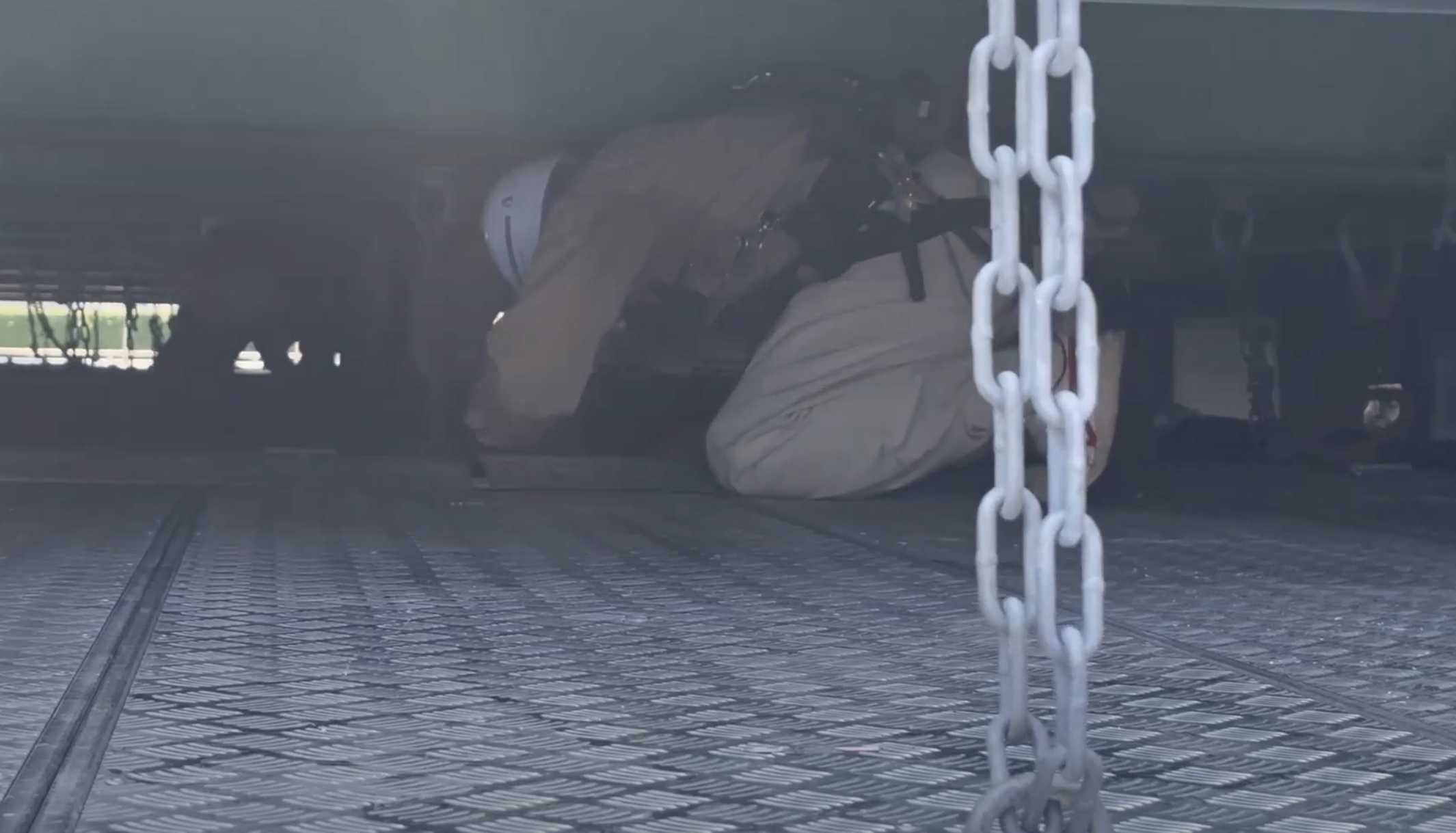

▼場所によっては作業スペースがとても狭くなることも。

たとえば、橋の補修工事では、橋梁から作業板を吊り、橋に平行する形で水平方向に足場を組み立てます。

|

「吊り足場」の特徴

|

|---|

|

このような特徴から、吊り足場は 通常の足場を組み立てられない環境や、高所での特殊な工事で使用されます。

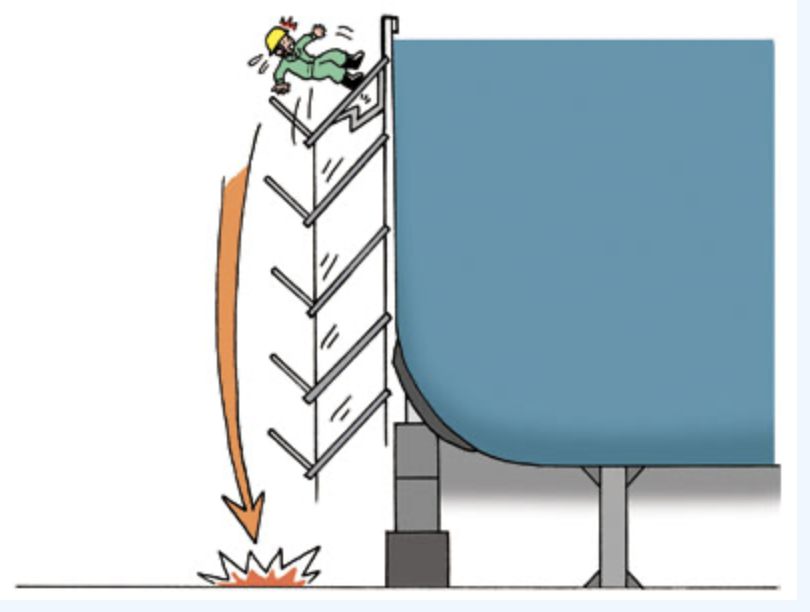

ただ忘れてはならないのが転落のリスクで、地面との接点がないため、わずかな不注意が重大な事故につながる危険性があります。

こうしたリスクを低減するために、吊り足場には、通常の足場以上に安全対策の徹底が求められます。

設置の際は、有資格者の立ち会いや、法令に基づく安全管理が必要です。

詳細については、4.吊り足場の設置に必要な資格・手続きで解説します。

ここではまず、 吊り足場は上から吊り下げて水平方向に組み立てる足場であり、通常の足場を設置できない特殊な現場で活用されることを押さえておきましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

くさび式足場とは?単管・枠組足場との違いを交えてわかりやすく解説

くさび緊結式足場とは?3つの種類とメリット・デメリットを徹底解説

枠組足場とは|特徴から見るおすすめケースと事例から考える安全対策

2. 吊り足場が使用される主なケース4つ

吊り足場は、通常の足場が設置できない特殊なケースで使用されると述べましたが、実際にはさまざまな現場で活用されています。

主な使用例を以下の表にまとめましたので、ご覧ください。

|

吊り足場が使用される主なケース4つ

|

|---|

| 1. 地面が存在しない(または不安定である)ケース |

| 具体例) ・水上・水面上(橋梁、ダム、船舶) ・高所空間(高層ビル、プラント設備) ・下空間・吹き抜け(貯水池、ダム内部) 地上に足場を設置できない環境では、構造物の上部から吊り足場を設置することで、作業スペースを確保できます。 特に水上や高所、地下空間などでは、吊り足場が唯一の選択肢となる場合もあります。 |

| 2. 地面に足場を設置するスペースがないケース |

| 具体例) ・交通量が多い場所(高速道路の橋脚、鉄道の高架橋) ・狭小空間(配管が入り組んだ工場・プラント設備) 道路や鉄道の下、狭い作業エリアでは、地上に足場を設置すると交通や設備の運用に支障をきたします。吊り足場なら、上部から作業床を確保できるため、周囲への影響を最小限に抑えつつ、安全かつ効率的に作業が行えます。 |

| 3. 地面に足場を設置すると作業に支障が出るケース |

| 具体例) ・施設の稼働を止められない(発電所、工場) ・水の流れや重量物の移動がある(ダム、造船所) 施設の稼働を維持したまま作業を行う場合、地上に足場を組むと機器の運用に影響を及ぼすことがあります。また、ダムや造船所では、水流を妨げたり、重量物の移動スペースを確保できなくなるため、地上からの足場より、吊り足場の使用が適しています。 |

| 4. 安全性・作業効率の点で吊り足場が適しているケース |

| 具体例) ・足場を設置すると危険が伴う(高所作業、発電所など) ・地上設置よりも吊るほうが効率的(ビル外壁工事、ゴンドラ作業) 高所や複雑な環境では、地上から足場を組む作業そのものが危険を伴う場合があります。 吊り足場なら、地上からの足場組み立てのリスクを減らし、安全に作業を進めることができます。また、移動が容易になることで、作業効率も向上します。 |

吊り足場は、このように地盤の状況や周囲の環境により、一般的な足場の設置が難しい場合に、有効な手段として活用されています。

一方で、万一の事故が重大な結果を招くため、設置や使用には、他の足場以上に厳格な安全管理が求められます。

吊り足場の安全管理に関わる詳細な使用ルールについては、6. 吊り足場|使用についてのルールをご覧ください。

3. 吊り足場には2種類ある

吊り足場には、大きく分けて2つの種類があります。

|

種類

|

特徴

|

|---|---|

| 1.吊り棚足場 | 上部構造からチェーンやワイヤーロープで作業床を直接吊り下げて設置する。 |

| 2.吊り枠足場 | 地上で枠組足場を組み立て、それをクレーンで吊り上げて所定の位置に設置する。 |

各々について解説します。

3-1. 地上で足場を組めない時に適した「吊り棚足場」

「吊り棚足場」は、地上で足場を組めない時に適した吊り足場です。

構造物の上部からチェーン等で作業床(棚)を吊るす形式なので、地上に足場を組むスペースがない場所でも設置できます。

また、基本的にクレーンを使用せずに設置や撤去ができるところも効率的です。

こうした特徴から、「吊り棚足場」は主に以下のような現場で使用されています。

- 橋梁の下面補修や塗装作業

- 地上にスペースがない狭小地での作業

限られたスペースでも効率的に設置できる「吊り棚足場」ですが、吊り材の強度や耐久性の面で「つり枠足場」に劣ります。

そのため、長期間の施工には不向きであることを把握しておきましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

棚足場とは?メリット・デメリット・組み方の違いをわかりやすく解説

3-2. 地上で組み立ててから設置する「吊り枠足場」

「吊り枠足場」は、地上で組み立ててから、設置する吊り足場です。

地上で枠組足場を組み立てた後、クレーンで吊り上げて所定の位置に設置する形式なので、高所でも安全かつ効率的に足場を設置できます。

この特徴から、「吊り枠足場」は主に以下のような現場で使用されています。

- 大型橋梁の補修や塗装工事

- 発電所やプラントの設備点検・工事

- トンネルの天井や側壁の補修

「吊り枠足場」は、安定性に優れ、吊り枠の連結で作業スペースを広げやすいため、大規模な施工に適しています。

ただし、地上で組み立てる構造上、設置には十分な作業スペースが必要です。

また、クレーンの使用に加え、必要な部材も多いため、「吊り棚足場」よりコストが高くなります。

4. 吊り足場の設置に必要な資格・手続き

吊り足場の設置には、他の足場と同様に資格や許可申請が必要です。

ここでは、吊り足場をスムーズに設置するために必要な資格や手続きについて解説します。

|

吊り足場の設置に必要な資格・手続き

|

|---|

|

しっかり把握しておきましょう。

4-1. 吊り足場の設置に必要な資格

吊り足場の設置作業を監督する役割を担う人には、他の足場と同様に、「足場の組立て等作業主任者」※の資格が必要です。

|

※足場の組立て等作業主任者:足場工事の現場で作業員を指揮監督する国家資格。労働災害の防止を主な役割とする |

また、吊り足場特有の作業環境によっては、以下の特別教育が追加で必要となることがあります。

|

吊り足場|追加で必要になる特別教育

|

|---|

| ロープ高所作業特別教育 労働安全衛生規則第36条の40号に基づき、高さ2m以上の場所でロープを使用する作業を行う場合、ロープ高所作業特別教育を受けることが義務付けられています。 <ロープ高所作業特別教育とは> 高さ2m以上の場所で行うロープ高所作業に就く労働者が受講する特別教育。学科教育と実技教育の合わせて7時間以上の講習。 出典:厚生労働省|「ロープ高所作業」での危険防止のため 労働安全衛生規則を改正します |

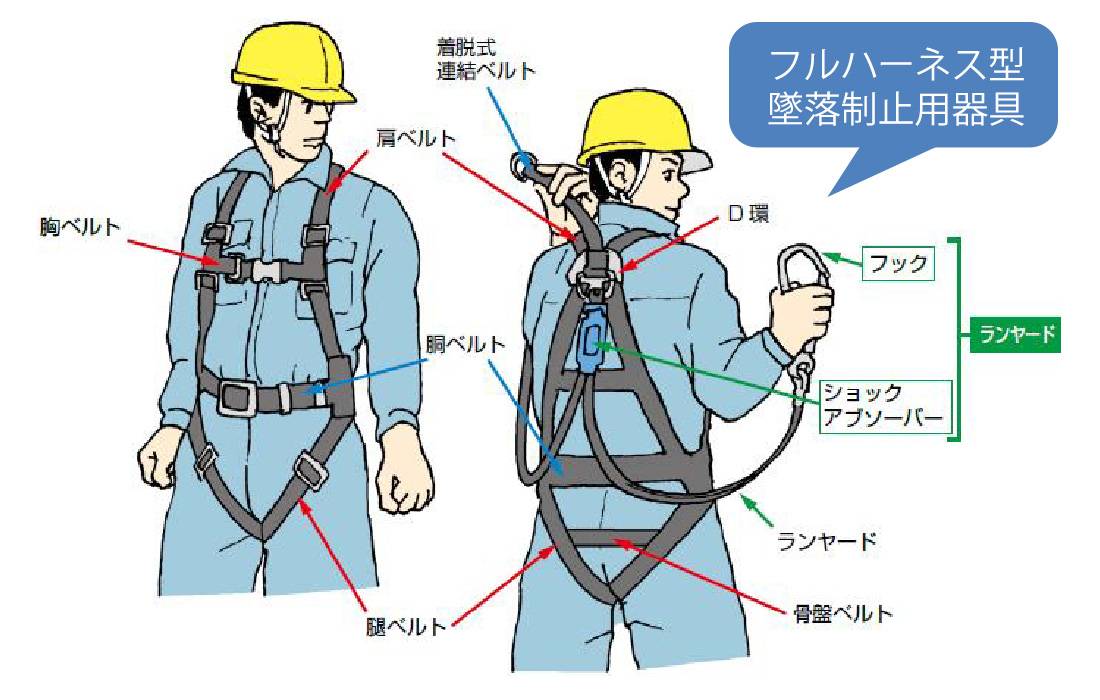

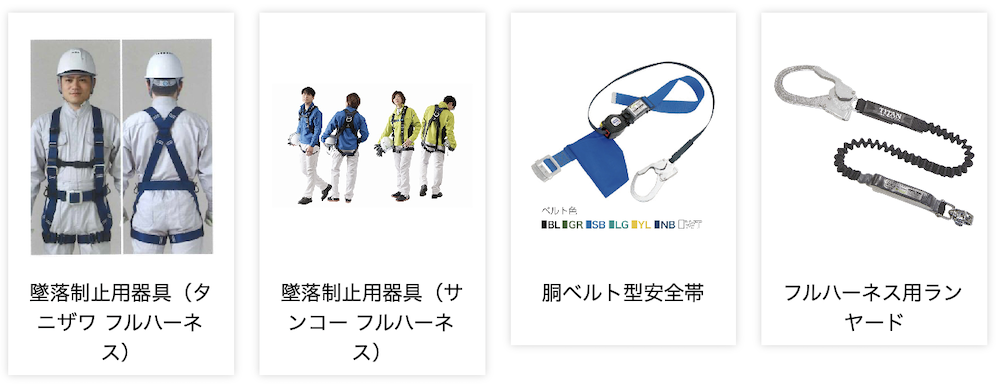

| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 フルハーネス型墜落制止用器具は、作業中に転落する危険がある場所で使用される安全器具。 労働安全衛生規則第36条の41号に基づき、これを使用する作業については、特別教育を受けることが義務付けられています。  出典:一般社団法人労働技能講習協会|フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 <フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは> フルハーネスの構造や機能、適切な装着方法を学ぶ特別教育。学科4.5時間と実技1.5時間の合計6時間の講習。 出典:国土交通省|高所作業でのフルハーネス型の墜落制止用器具の使用について |

こうした教育を受けない労働者を対象業務に従事させた場合、事業者は懲役6ヶ月以下または50万円以下の罰金刑を科せられる可能性があります。

ただ重要なのは、罰則の有無ではなく、資格や教育を怠ることが事故やケガのリスクを高めるという点です。

作業者全員が安心して作業できる環境を整えるために、こうした規則が定められているということを理解しておきましょう。

4-2. 吊り足場の設置に必要な届け出

高さが10メートル以上で、設置から解体までが60日以上かかる吊り足場を設置する場合は、工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署に「足場設置届」を提出しなければなりません。

これは吊り足場だけでなく、どんな足場にも共通する規則です。

提出時に必要な書類は以下の通りです。

- 機械等設置届(様式第20号)

- 案内図

- 工程表

- 平面図

- 立面図

- 詳細図

- 足場部材等明細書

- 構造計算書

届出書類は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることができます。

提出する所轄の労働基準監督署については、下記のリンクを参考にしてください。

※リンクはコチラ( 全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省)

5. 【ステップ解説】吊り足場の基本的な組み立て方

初めて吊り足場を導入する方へ、基本的な吊り足場の組み立て方をわかりやすいステップで解説します。

実際に組み立て作業を行う際は、必ず以下の点を徹底してください。

|

【吊り足場|組み立て時の注意】

|

基本的な組み立ては、10ステップで構成されます。

それでは、順を追って見ていきましょう。

| 10ステップ!吊り足場の基本的な組み立て方 |

|---|

| ステップ1|打ち合わせ |

| まず、作業手順や人員配置の打ち合わせを行います。 また、作業中に想定されるリスクを洗い出し、全員で対応策を確認します。 作業者全員でリスクに対する共通認識を持つことが、安全作業の基盤となります。 |

| ステップ2|有資格者の配置 |

| 作業の監督者として、「足場の組立て等作業主任者」を配置します。 監督者は、作業員に対して適切な指示を行い、必要な安全対策を講じる責任があります。 |

| ステップ3|点検 |

| 工具・資材・保護具などの点検を行います。 点検時に不良品や不安な部品が見つかった場合、直ちに交換します。 また、リスクの高い作業や危険個所について、全員で点検、確認を行います。 |

| ステップ4|作業範囲の確保 |

| 第三者の侵入や外部への落下物による危険を防止するため、バリケードを設置し、作業範囲を確保します。 |

| ステップ5|安全装置の取り付け |

| 転落防止のために、スタンションや親綱を再点検して取り付けます。 ※スタンション:仮設の手すり スタンションの間隔は10m以内で、親綱は命綱を掛けやすい位置に設置します。 |

| ステップ6|吊りチェーンの設置 |

| 吊りチェーンの間隔は1.2m以内で、あらかじめ空けられた取付穴に設置し、必要に応じて専用クランプで増設します。 |

| ステップ7|単管パイプの設置 |

| 単管パイプをチェーンに掛ける作業を行います。 1.親御パイプの設置 まず親御パイプを設置します。ジョイント部分は自在クランプで緊結し、安全性を確保します。 2.ころばしパイプの設置 ころばしパイプは、親御パイプの上に0.9m間隔で設置します。設置後、すぐに親御パイプと結束し、ずれを防ぎます。 |

| ステップ8|足場板を敷く |

| 設置したころばしパイプの上に足場板を敷き詰めます。 段差ができないように、重なり部分を注意深く設置します。 |

| ステップ9|防護柵や手すりの設置 |

| 落下防止のため、防護柵や手すり兼用パイプを設置します。必要に応じて、中桟(補強材)を取り付けます。 |

| ステップ10|安全ネットの設置 |

| 足場板と建築物の間に落下防止のための安全ネットを取り付けます。 結び紐は、一定以上の衝撃に耐えられるものを使用してください。 |

以上が、吊り足場の基本的な組み立て手順です。

基本ルールやステップを守り、安全を最優先に作業を進めれば、吊り足場は滞りなく設置できます。

とはいえ、資格者であっても、初めて吊り足場を設置する場合は不安もあるでしょう。

特に、規模が大きく危険が伴う現場では、専門の足場施工会社に依頼することも一つの選択肢です。

プロに任せることで、安全性や作業効率が確保され、より安心して工事を進めることができます。

|

ここもチェック!【吊り足場の設置時間は?】

|

|---|

| 吊り足場の設置時間は、状況や規模によって異なるため、一概には言えません。 ただし、一般住宅やビル工事の足場に比べると、設置にかかる時間は大幅に長くなることが予想されます。 規模が大きくなるほど設置の難易度も高く、特に橋梁や鉄道工事などでは、吊り足場の組み立てだけで全体の施工期間の半分ほどの時間を要することもあります。 そのため、吊り足場の設置は、工期とのバランスを考慮して計画的に進めることが大切です。 |

6. 吊り足場を組み立てるにあたり遵守すべき主な3つのルール

吊り足場設置の資格や手続きは前述しましたが、これらが整ったからといって、安全対策が完了したわけではありません。

転落リスクの低くない吊り足場の使用では、さらに守るべきルールが存在します。

許可が通ったからといってルールを無視すれば、重大な事故につながる可能性がありますので、しっかり確認し、守っていくようにしましょう。

吊り足場の使用に関するルールは、労働安全衛生規則第574条に定められています。

条文には専門的な表現が多いため、ここでは重要なポイントを下記3つにわかりやすくまとめてご紹介します。

- ワイヤロープ・鎖・銅線のルール

- 作業床のルール

- 固定方法のルール

※詳細な条文はコチラ(労働安全衛生規則第574条|第5款つり足場)

|

ワイヤロープ・鎖・鋼線のルール

|

|---|

|

|

作業床のルール

|

|---|

|

|

固定方法のルール

|

|---|

|

吊り足場を設置する際は、必ずこれらを遵守し、安全な作業環境を確保するようにしましょう。

|

チェック!【この行為は禁止です】

|

|---|

| 労働安全衛生規則には、吊り足場の設置・使用の際の禁止事項も明記されているので、確認しておいてください。

『事業者は、吊り足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない(労働安全衛生規則第575条)』 作業に関わる全員が、ルールをしっかり認識することで、事故リスクが減らせます。 |

7. 安全対策を怠ると危険!吊り足場で実際に起きた3つの事故事例

「吊り足場は危険そうだからルールが色々あるのはわかるけど、それにしても細かいな…」

「特別教育とか、本当に必要なの?」

こんな風に思っておられる方はいないでしょうか。

細かい規定が定められたのには、実際に重大事故が数多く起きているという背景があります。

ここでは、安全対策が不十分だったために発生した3つの事故事例をご紹介します。

|

安全対策を怠ると危険!吊り足場で実際に起きた3つの事故事例

|

|---|

|

事例を通じて、安全対策の重要性を改めて実感していただければと思います。

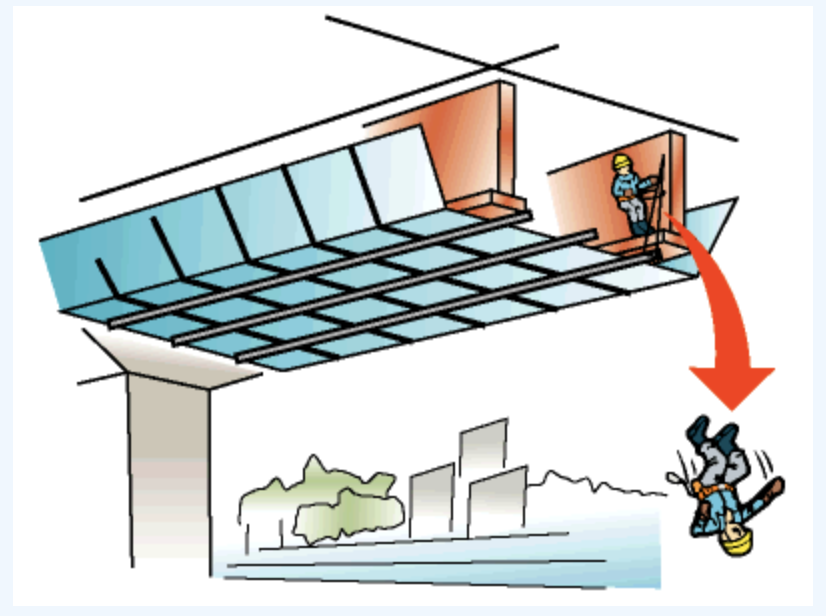

7-1. 事故事例1|橋梁の塗装工事で吊り足場を組み立て作業中に墜落

1つめは、橋桁(はしげた)の塗装用吊り足場の組み立て作業中に起きた墜落事故の事例です。

| 【事故事例1の状況】 |

|---|

| 塗装用吊り足場の組立て作業中、つりチェーン調整中の作業員が橋桁から転落した…。 この吊り足場は、橋桁からつりチェーンを垂らして親パイプをつり、親パイプと直角に「ころばし」の単管を掛け渡す構造のもので、上下2段を設置する計画でした。  作業には、最大作業高さ15mのリフトトラック2台を使用し、一定範囲の作業が終わるとリフトトラックを逐次移動させていました。 ところが災害発生当日、2回目にリフトトラックを移動させるため、作業者3名がリフトトラックで地上に降りてトラックの移動を始めたとき、タイヤが河原の砂に埋まって動かなくなってしまったのです。 吊り足場上に残った5名は、吊り足場上に敷いた足場板の上でつりチェーンに安全帯を取り付けて待機してこの様子を見ていましたが…。 約15分後に、音がして振り返った作業員の1人が、被災者が「ころばし」の下あたりで、つりチェーンに掴まろうとしながら墜落していくのを目撃することになりました。 被災者は1人でチェーンの調整を行っており、待機中に橋桁の下のフランジに乗り、つりチェーンの調整もしくは移動中に被災したものと考えられます。 |

この災害の最大の原因として、足場上で待機している間は安全帯を使用することになっていたのにも関わらず、被災者が安全帯を使用していなかったことが挙げられます。

こうした事故を防ぐためには、作業員一人ひとりの安全意識を高めるとともに、監督者が適切に指導・監視を行い、現場全体で安全管理を徹底することが重要です。

7-2. 事故事例2|橋桁の塗装作業中に安全設備の不備で溺死

次も同様に、吊り足場上で橋桁の塗装作業中に起きた事故事例です。

| 【事故事例2の状況】 |

|---|

この事故は、橋梁整備工事の上部工さび止めの塗装工事中に起きた…。  この工事は、長さ305.8m、幅15.3mの鋼橋建設工事で、すでに5基の橋脚は完成し、その上部工において、3次下請Z社が橋梁のさび止めの塗装工事を請け負っていました。 橋桁の架設は途中まで終了し、吊り足場および安全ネットが設置されていましたが、一部安全ネットが未設備の箇所がありました。 被災者は同僚とペアで橋桁のボルト接合部にさび止め塗料を塗っていた作業員で、安全ネットが設置してある付近で従事することになっていました。 ところが、事故が発生、被災者の大声を聞いた同僚は、ネットの無い橋脚付近の水面上で被災者を発見することになってしまいました。 被災者は、橋の先端部から吊り足場に下りる時か、または吊り足場上で強風に煽られ、川に墜落、溺死したものと考えられます。 |

この事故の主な原因は、2つ挙げられます。

- 橋脚の先端部に一部安全ネットが張られていない箇所があったこと

- 被災者が安全帯をしようしていなかったこと

こうした事故を防ぐためには以下のような対策の徹底が必要です。

- 吊り足場の作業床は隙間のないようにし、困難なときは安全ネットを隙間なく全面に張る

- 作業者には安全帯の使用を必須とし、監督者はそれを監視する

- 非常時を想定し、救助用の浮き輪等の緊急救助設備を設置する

7-3. 事故事例3|ブラケットが過加重により変形し吊り足場が崩壊

3つめは、つりワイヤーを取り付けていたブラケットが過加重により変形し、吊り足場が崩壊した事故事例です。

| 【事故事例3の状況】 |

|---|

船体ブロックのブラスト作業に使用する吊り足場の組み立て作業中の出来事…。  災害発生時、被災者の所属する業者の7名は、造船所内の船体ブロックのブラスト作業に使用する吊り足場を組み立てる作業を行っていました。 ※ブラスト作業:製品の表面を加工する作業 まず地上で、船体ブロックに引っかけるアングル材で作られたブラケットにつりワイヤーを取り付け、これに5段の足場板を取り付け、さらに、手すり材等の材料を足場板に番線で取り付けます。 これを移動式クレーンで船体ブロックに掛け、その後、吊り足場の組み立てを3人が足場の上で、2人が船体ブロックの上から行いました。 事故はこの時、地上で作業を行っていた被災者が、吊り足場上で作業を行っていた作業主任者から番線を持ってくるように言われ、船体ブロックの頂部から吊り足場板の最上部に降りた時に発生しました。 吊りワイヤーを取り付けていたブラケットが過加重により変形し、吊り足場が崩壊し、約12m下に墜落してしまったのです。 吊り足場上にいた他の3人は、手すりにつかまったり、安全帯を使用したりして無事でした。 |

事故の際、地上で作業を行っていた被災者は、安全帯を使用していませんでした。

安全帯を使用していた他の3人が無事だったことからみても、被災者が使用していたら、また作業責任者が安全帯の使用を監視確認していたら、溺死は避けられたかもしれません。

しかし、この事故の最大の原因は、ブラケットの強度が不足していたことに尽きます。

吊り足場を設置するに当たっては、作業者数、積載物等作業中にかかる荷重を考慮し、十分に耐えうる構造にすることが重要です。

8. 吊り足場の安全のためには作業者自身の意識向上が重要

どんな足場であっても転落のリスクはつきものですが、吊り足場の事故は、より深刻な結果を招く危険性が高いことを、ご理解いただけたのではないでしょうか。

3つの事例の被災者は、いずれも命を落としています。

また、3名ともに、安全帯を使用していませんでした。

事故事例の総括として、安全対策で最も重要なのは、作業者自身がリスクを身近に感じ、しっかりと認識し、自分で危機管理をする意識を高めることだと言えるでしょう。

そのためには、作業責任者や工事運営側が、しっかりと教育や研修を行い、事前の打ち合わせや定期的な点検を実施して、全員が共通の認識を持てるようにすることが求められます。

また、最後の事例のような事故を防ぐためにも、作業責任者は足場の構造や使用する資材を慎重に選定し、工事に耐えうる十分な強度を確保しなければなりません。

吊り足場の設置・使用には、常に命がかかっていることを肝に銘じ、決して妥協のない安全対策を徹底しましょう。

|

吊りチエーンも!安全器具も!足場の資材なら「足場JAPAN」がおすすめ

|

|---|

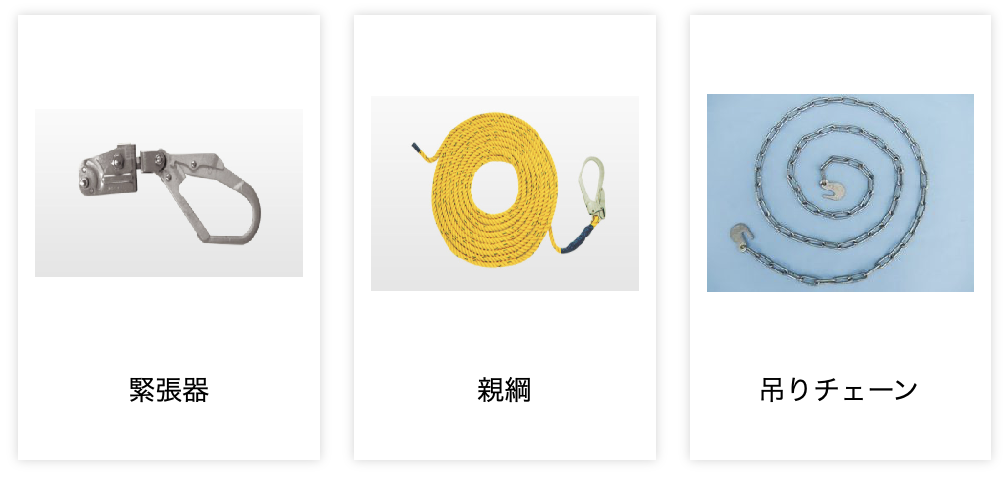

と考えている方におすすめなのが「足場JAPAN」です。 足場JAPANは、くさび式足場・次世代足場・単管パイプ・安全鋼板・シートやネット類など、建設工事に必要な資材を新品・中古の両方で扱っています。 もちろん、吊り足場に必要な吊りチェーンや親綱のほか、作業者の命を守るフルハーネス、安全帯等の墜落制止用器具も各種、取り揃えています。  足場JAPAN|親綱・チェーン新品商品一覧  足場JAPAN|墜落制止用器具(フルハーネス)新品商品一覧より 足場JAPAN|墜落制止用器具(フルハーネス)新品商品一覧より特にお伝えしたいのは、足場JAPAN運営元である私たちエルラインは、自社でも建設工事を行うため、メーカーから大量に資材を仕入れることで、大幅なボリュームディスカウントを実現していることです。 また、「必要な足場材の種類や数量がはっきりとはわからない」という方に向けては、相談サービスも提供しています。 「質の高い足場材を安く購入したい!」「◯◯足場の資材について今すぐ工事がわかる人に相談したい!」 という方は、ぜひ「足場JAPAN」の利用をご検討ください。 詳細を確認する |

9. まとめ

吊り足場は、上部の構造物からパイプやチェーンを用いて作業床を吊るす形式の足場です。

種類は2つあります。

- 吊り棚足場 → 上部構造からチェーンやワイヤーロープで作業床を直接吊り下げて設置する

- 吊り枠足場 → 地上で枠組足場を組み立て、それをクレーンで吊り上げて所定の位置に設置する

吊り足場は、通常の足場を設置できない工事において欠かせない手法ですが、高所作業に伴うリスクが大きいため、設置には細心の注意が必要です。

定められたルールを遵守し、適切な足場材や安全資材を選定することで、作業の安全性を高めましょう。

この記事が、吊り足場への理解と安全対策の一助となれば幸いです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

はじめての足場購入のあらゆる疑問を解消!最適な足場と安く買うコツ

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

コメント