水野源太

株式会社エルライン 社長室 1級電気工事施工管理技士

新卒で大手総合設備会社に施工管理として就職し、大型現場の再開発工事を経験。その後、建設人材派遣会社へと移り、複数現場で施工管理としての実務経験を積む。1級電気工事施工管理技士に合格したのを機に、同社の本社へと出向し、教育に携わる。2024年4月にエルライングループにジョインし、教育や採用、広報・デジタルマーケティング・新規事業開発などに従事。

水野源太

株式会社エルライン 社長室 1級電気工事施工管理技士

新卒で大手総合設備会社に施工管理として就職し、大型現場の再開発工事を経験。その後、建設人材派遣会社へと移り、複数現場で施工管理としての実務経験を積む。1級電気工事施工管理技士に合格したのを機に、同社の本社へと出向し、教育に携わる。2024年4月にエルライングループにジョインし、教育や採用、広報・デジタルマーケティング・新規事業開発などに従事。

「地足場って、どんな足場?」

「どういう場合に、使われる足場なのだろうか」

「『地足場』っていう足場の種類があるの?」

そんな疑問を思い浮かべながら、この記事にたどり着かれた方は多いのではないでしょうか。

地足場(じあしば)とは、「新築基礎工事に使われる、掘削底用の足場」で、地面より下に組んで使う足場の総称です。

下記の通り、「地足場」という種類の足場材があるのではなく、設置場所や用途による呼び名です。

地足場の定義は上記のようにシンプルですが、施工時の注意点や計画のポイントには、地足場ならではの特性が多く存在します。

定義だけでは見えてこない、「どんな場面で、どう設計し、何に気を付けるべきか」まで理解することが、安全で効率的な施工の第一歩となるのです。

そこでこの記事では、「地足場とは何か?」「どんな資材を使うのか?」「設計時や組立時にどんな注意が必要か?」といった疑問に対して、実際の現場の流れに沿ってわかりやすく解説していきます。

最後まで読んでいただければ、

| ・地足場とは何か、どんな場面で使われる足場かがスッキリ理解できる ・現場に即した施工計画と組立時の注意点が身につく ・安全性・効率性の両面から“失敗しない地足場づくり”の考え方がわかる |

現場の新人スタッフや施工管理者として、「地足場をどう設計・運用すればいいのか」が明確になるでしょう。

ぜひ本記事を最後までお読みいただき、安全でスムーズな現場運営にお役立てください!

新築の基礎工事において、欠かせないのが「地足場(じあしば)」と呼ばれる仮設足場です。

これは、建物の基礎をつくる際に地面を掘削し、その底部で安全かつ効率的に作業を進めるために設けられる足場で、現場の安全性と作業性を大きく左右する存在といえます。

ここではまず、下記の2点を挙げ、地足場の概要をご説明しましょう。

地足場が新築基礎工事で使われるのは、安定した作業床を設ける目的があります。

例えば、基礎配筋や型枠の設置、コンクリートの打設といった工程は、掘削した基礎の底で行われます。

しかし、そのままの状態では地盤が不安定だったり、高低差があったりして、作業員が安全に動ける環境とはいえません。

掘削後の基礎の底に足場を組み立てることで、以下のようなことが実現されます。

| ・作業員の転倒・転落リスクを軽減する ・型枠材・鉄筋・工具などの一時置きスペースを確保する ・複数職種(配筋・型枠・コンクリ打設)の同時進行が可能な作業床をつくる |

これらの理由から、地足場は基礎工事の初期段階において非常に重要な役割を担っていると言えるのです。

一般的に「足場」といえば、建物の外壁工事や屋根作業など、高所作業のために設置されるものを思い浮かべるかもしれません。

しかし、地足場はそれらとはまったく異なる用途・設置場所で使われる足場です。

以下の表で、両者の違いを簡潔に整理してみましょう。

冒頭でもお伝えしたとおり、地足場は地面より下に組んで使う足場の総称であるということです。

下記のように、足場材の種類の分類(呼び名)とは異なるということを、今一度しっかり理解しておきましょう。

地足場の基本を押さえたところで、続いては、地足場に関するよくある疑問をいくつか挙げて、解説していきましょう。

まずは、地足場に使う足場の種類について、疑問にお答えしていきましょう。

地足場で使用する足場材について特別な決まりがあるわけではなく、基本的にはどんな足場材でも地足場として使えます。

多くの現場(施工業者)では、「地足場専用」に部材を分けて使用することはあまりなく、所有している足場材を、通常の足場(高所用)・地足場のどちらにも使い回すことが一般的です。

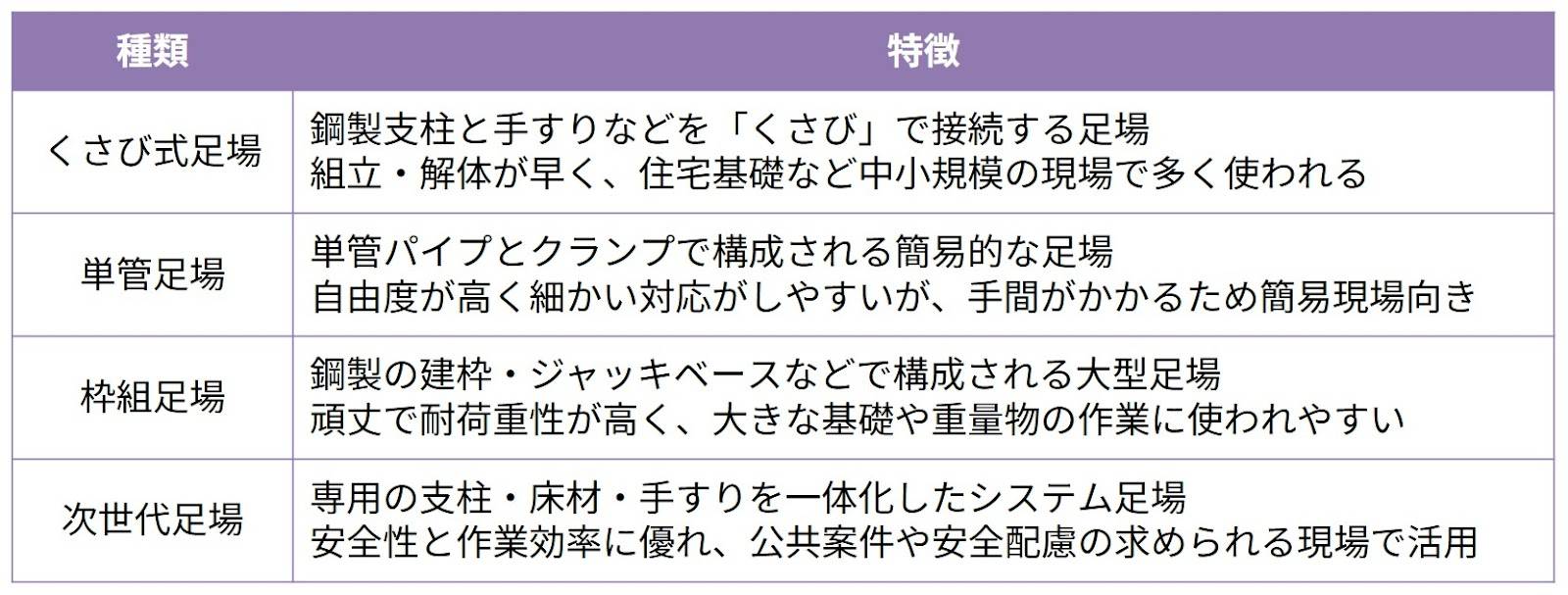

地足場にも使用される代表的な足場材の種類は、以下のようなものがあげられます。

それぞれの足場の特徴は、以下の通りです。

足場材ごとの詳しい比較や特性を詳しく知りたい場合はぜひ、下記のリンクから、関連記事をご参照ください。

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

くさび式足場とは?単管・枠組足場との違いを交えてわかりやすく解説

枠組足場とは|特徴から見るおすすめケースと事例から考える安全対策

次世代足場とは?従来型・主要8種の違いと導入すべきケースを解説

「地足場に決まった足場材はない」「どの足場でも大丈夫」といわれると、どの足場で組もうか、判断基準が気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際にどの足場を採用するかは、以下のような要素を総合的に見て判断するのが一般的です。

| ・掘削底の広さ・深さ・形 ・搬入経路や作業スペースの有無 ・工程ごとの使用期間(短期/長期) ・手配できる足場業者や保有資材 ・作業員の慣れや施工のしやすさ |

組立のしやすさ・取り回しの良さ・コストなども重要な選定ポイントといえるでしょう。

特に地足場は、基礎工事の序盤に短期間だけ使用するケースも多いため、すでにある資材のなかでやりくりしながら進めるという考え方が基本です。

施工内容や工程に応じて、今ある足場材をどう割り振るかで対応しましょう。

とはいえ、他の現場に資材を出していて手持ちが足りない、急に必要になったといった場合には、資材の調達先が必要になります。

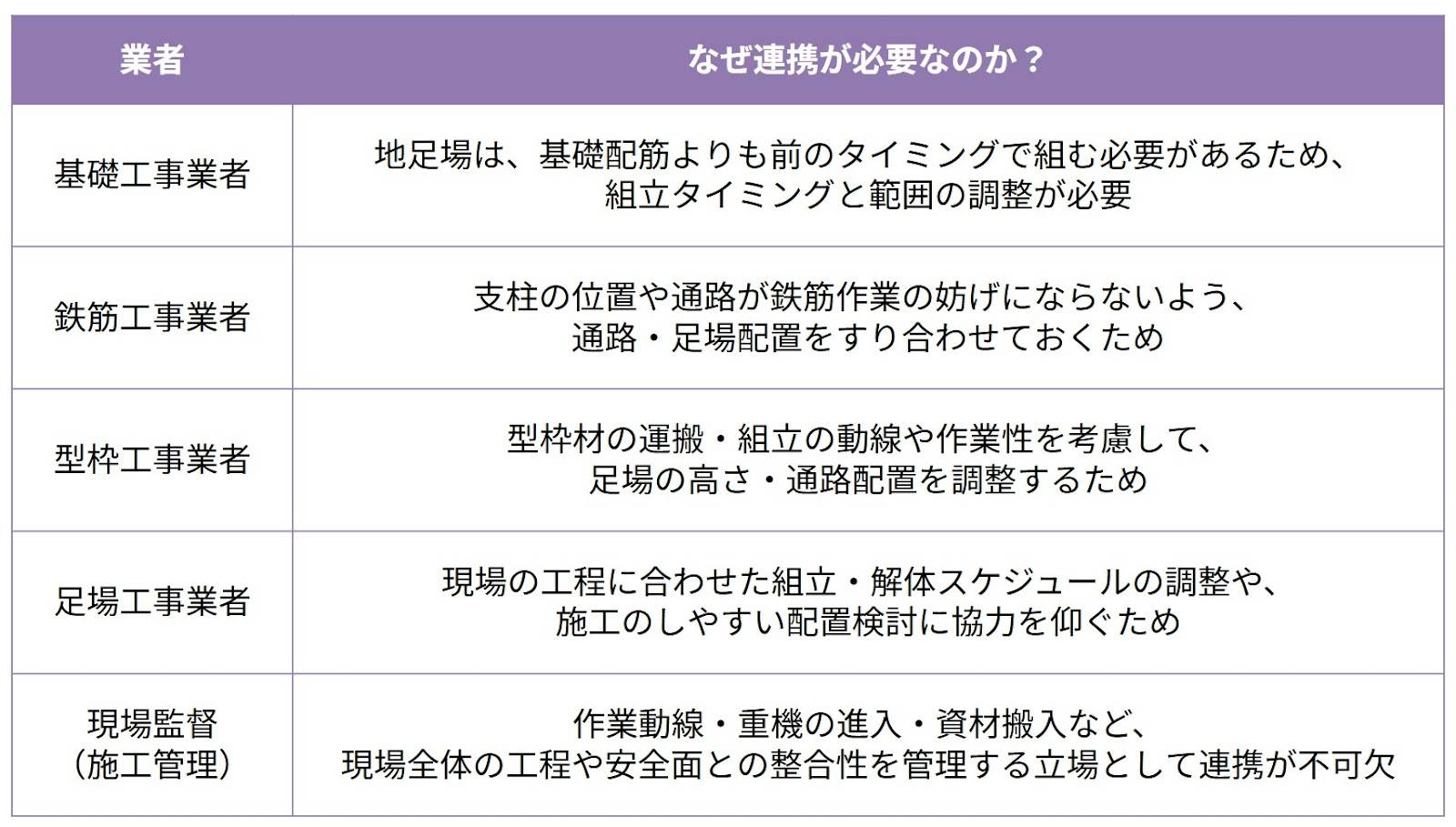

地足場は、基礎工事の複数工程(配筋・型枠・コンクリート打設など)で共用される仮設設備です。

一度組むと、多くの作業者が出入りしながら使い続けるため、「みんなにとって役立つ足場」であること、かつ「他作業の邪魔にならない足場」であることが、施工計画段階で求められます。

そのため、足場の計画を行う際は、他業者との調整や、作業性・安全性への配慮が不可欠です。

では具体的に、どういった点に配慮して計画すれば良いのか、いくつかのポイントをご紹介しましょう。

地足場の支柱は、基礎梁や柱筋(鉄筋)と干渉しないように配置する必要があります。

構造部材と重なると、配筋やコンクリート打設に支障が出るだけでなく、誤って支柱がコンクリートに埋まるといった施工不良にもつながりかねません。

配筋図を確認しながら、干渉を避けた支柱計画を立てましょう。図面に反映されていない箇所については、鉄筋業者と事前に確認するのが確実です。

地足場の計画では、作業員や資材がスムーズに移動できるよう、中央部に十字型の通路を設けるのが基本です。

全面に足場を敷き詰めてしまうと、通路が確保できず、搬入時や作業中に足場の一部を解体する手間が生じるなど、効率が著しく低下します。

あらかじめ作業動線を想定し、交差する通路を設計段階で確保しておきましょう。

地足場の配置では、資材の荷下ろしや仮置きスペースを設けるために、足場を片側に寄せて配置する工夫が必要です。

全面に足場を組むと、クレーンの荷下ろし場所が確保できず、資材を一度別の場所に下ろしてから再搬入するなど、手間と時間のロスが発生します。

資材搬入の動線と足場配置がバッティングしないよう、偏りのある配置も選択肢に入れた柔軟な設計を行いましょう。

支柱を配置する際は、掘削底の中心から均等に割付け、両端で調整する方法が望ましいです。端から順に並べると最後に寸法が合わなくなり、バランスの悪い配置になりやすいためです。

支柱の均等割付により、施工効率と安全性のバランスがとれ、全体の仕上がりも整います。

地足場を安全に使用するには、作業員の出入り口となる昇降ルートと、安全装置の位置を計画図に反映しておく必要があります。

これらを場当たり的に決めると、昇降場所が作業動線と重なったり、安全装備が足りなかったりして、事故のリスクが高まるかもしれません。

計画段階でハシゴの位置と安全ブロック設置箇所を明確にし、作業導線との交錯を避ける設計を行うことが大切です。

柱の立ち上がる位置には支柱を設置できないため、柱の周囲にやぐらを組み、柱受けを使って作業床を確保する必要があります。

これを怠ると、鉄筋業者が即席で仮設足場を組まざるを得ず、工程の遅延や安全上のリスクを招きかねません。

あらかじめ柱の位置を把握し、やぐらと柱受けの設置計画を立てることで、作業性と安全性を両立できます。

地足場の支柱を直接地面に立てたまま耐圧スラブを打設すると、支柱の根元がコンクリートに埋まり、撤去できなくなるおそれがあります。

無理に抜こうとすると、コンクリートが欠ける・支柱が変形するなどの施工不良につながるおそれがあるからです。

そのため、支柱脚部にはアシストベースを使い、支柱を直接地面に接さないようにするのが基本です。

あわせて、ぬかるみや不陸による沈下対策としても有効なため、安全確保と撤去性の両面から導入をおすすめします。

地足場は、基本的に高所足場ほどの高さはないものの、「デコボコした場所への設置」や「他作業との並行作業」など、現場特有のリスクが多く潜んでいます。

特に基礎工事の序盤で使われる地足場は、組立時の状況が不安定になりがちで、事故につながるおそれも。

ここでは、実際の組立作業中に注意すべきポイントを、ヒヤリハットや新人の見落としがちな点を交えて紹介します。

| 【地足場の組立時の注意点】 ・4-1. 傾斜や不陸のある場所は特に、整地と水平調整を徹底する ・4-2. 障害物・マンホールなどを見落とさない ・4-3. 組立初期は不安定!仮固定や2人1組での作業を基本とする ・4-4. 周囲の安全確保と通行動線の確保も忘れずに行うことが重要 |

傾きやデコボコがある場所にそのまま足場を建てると、時間の経過とともに傾くリスクが高まります。

特にぬかるんだ掘削底では、支柱が沈み込んで足場全体が不安定になるおそれも。

足場の安定性を確保するため、支柱設置前には地盤を均してレベル出しを行いましょう。

また、ジャッキベースを使って高さを微調整し、傾きを防ぐ施工が大切です。

地足場の設置場所にマンホールや埋設管、仮囲い・仮設電気などの障害物がある場合、そのまま組んでしまうと荷重が適切に地面に伝わらず、支柱が沈下したり、破損・事故の原因になる恐れがあります。

そのため、以下のポイントを徹底することが大切です。

| ・支柱直下に障害物がないか目視点検する ・特に見落としやすい「養生済みのマンホール」「敷板の下」などは重点的に確認する ・組立初日の朝礼などで、現場監督から注意点を共有する |

立ち上げ初期は足場が不安定で、自立していない状態が続きます。

特に1人作業で支柱を仮置きしていると、ちょっとした接触で倒れかねません。

下記のポイントを意識して組み立てましょう。

| ・組立初期は必ず2人以上で作業する ・水平材や筋かいを早めに取り付け、早期安定化を図る ・支柱が倒れないよう、都度手を添える・仮固定をする |

掘削底の周囲では、他業者や車両が行き交うため、足場材や工具の落下、作業動線の交錯が事故につながるリスクがあります。

地足場は低所とはいえ、多数の作業員が同時に作業するケースが多いため、足場外の安全確保と通行ルートの明示は必須です。

ポイントとして、下記の点にご注意ください。

| ・足場の外周にはバリケードやカラーコーンを設置し、立入禁止エリアを明確にする ・玉掛けや資材移動時には、「吊ります!」「注意ください!」などの声掛けを徹底する ・足場の組立・解体中は、周囲に人がいないかを都度振り返って確認する |

本記事では、地足場とはどんな足場かについて、活用シーンや目的、通常の高所用足場との違いなどを解説しました。

最後に、記事の要点を振り返りましょう。

地足場とは、「新築基礎工事に使われる掘削底の足場」であり、安全かつ効率的に作業員が動けるよう、安定した作業床を設ける目的で設置されます。

くさび式足場や枠組足場など構造による足場の分類ではなく、設置場所や用途による分類(呼び名)です。

地足場には特に、専用の足場材はありません。

多くの現場では、通常の足場と使いまわすことが一般的であり、基本的にどの足場材も活用可能です。

地足場の施工計画時には、次の点に気を付けましょう。

| 【地足場の施工計画時に気を付けること】 ・支柱の配置:基礎梁や柱筋を避ける ・通路の計画は、十字割で作業動線を確保する ・荷卸しスペースを確保し、全体配置を偏らせる ・支柱を中心から均等に割付し、バランスを取る ・昇降ルートと安全装置の位置を事前に設計する ・柱周りにはやぐらを設け、柱受けで作業床を確保する ・アシストベースを活用し、支柱脚の安定性を確保する |

また、実際に組み立てる際には、次の点に注意が必要です。

| 【地足場の組立時の注意点】 ・傾斜や不陸のある場所は特に、整地と水平調整を徹底する ・障害物・マンホールなどを見落とさない ・組立初期は不安定!仮固定や2人1組での作業を基本とする ・周囲の安全確保と通行動線の確保も忘れずに行うことが重要 |

地足場は、新築基礎工事に用いられる足場ですので、さまざまな業者が使用することを想定して施工する必要があります。

安全かつスムーズに作業が進められるよう、今回ご紹介した注意点を参考に計画し、より良い地足場施工にお役立てください。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

はじめての足場購入のあらゆる疑問を解消!最適な足場と安く買うコツ

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

この記事が気に入ったら

いいね または フォローしてね!

コメント