「防炎シートってどんなもの?必要なのはどんなケース?」

「防火シートとか、他の似たようなシート類とどう違うのだろう?」

建設・解体現場に必要な養生シートを調べる中で、出てくる防炎シート。イメージはなんとなくつくものの、具体的にどんなものがあるのかわからないですよね。

防炎シートは、火の延焼を最小限に抑えることができる「火災リスクを低減するためのシート」です。

たとえば、鉄骨の溶接やガス切断など火気の使用が想定される現場では、飛び散った火花が火災に発展する可能性があるため、養生シートの選択肢のひとつとなります。

防炎シートなら、火花によってシート自体に穴があくことはあっても、そこから燃え広がらないように加工されているので、被害を最小限に抑える効果が期待できるのです。

ただし、「防炎性があるから安心」と安易に防炎シートを選んでしまうのは危険です。

現場での工事内容や周辺環境を踏まえてシートを選ばないと、火災以外のリスクに対応できない場合があるからです。

たとえば解体現場では、火花への対策だけでなく、騒音の軽減や廃材の飛散防止といった複数のリスクにも備えなくてはなりません。

このような現場で防炎シートしか用意していないと、十分な対策がとれず、結果的にトラブルを招くおそれもあるでしょう。

そこで本記事では、防炎シートの基本的なことから、類似シートとの違い、選ぶ際の注意点なども解説していきます。

この記事をお読みいただくことで、防炎シートに関するあいまいだった知識がクリアになり、自社の現場に必要かどうかを判断できるようになるでしょう。

ぜひ最後までお読みいただき、防炎シートの正しい知識を手に入れてください。

1. 防炎シートとは「燃え広がりにくいよう加工されたシート」のこと

防炎シートとは、「火が当たっても燃え広がりにくい加工が施されたシート」のことです。

防炎シートには色の規定はありませんが、白色の「白防炎シート」が圧倒的に多く流通しています。

素材は、ターポリン(ポリエステル繊維の織物を塩ビフィルムで挟んだビニール系素材)またはポリエチレン(PE)です。

「防炎シート」を名乗れるのは、消防法施行規則が定める防炎基準を満たす製品のみ。

その証として防炎ラベルがつけられており、法令に対応した製品であるかどうかはこのラベルで確認できます。

参照:

消防法施行規則 第4条の3-7(防炎性に関する基準)

消防法施行規則 第4条の4(防炎ラベルに関する規則)

防炎シートも火が直接当たると、焦げたり穴が空いたりすることはありますが、燃え移りにくく、たとえ燃え移ったとしても炎が広がりにくいという特性を持ちます。

日本防炎協会による防炎シートと非防炎シートの燃え方を比較した動画では、実際の燃え方の違いが見られるため、気になる方はぜひチェックしてみてください。

また、防炎シートは、防炎性だけでなく耐水性や耐候性も備えている上、比較的軽量で価格も手頃(価格については後述)なことから、以下のような用途で広く使われています。

【防炎シートの利用シーンの例】

| 仮設・工事現場 |

|---|

|

| その他分野 |

|

「防炎性能のあるシート」であると同時に「扱いやすく汎用性の高いシート」でもある防炎シートは、火の気のある現場に限らず、実用性と安全性を兼ね備えた資材として支持されています。

2. 防炎シートの種類

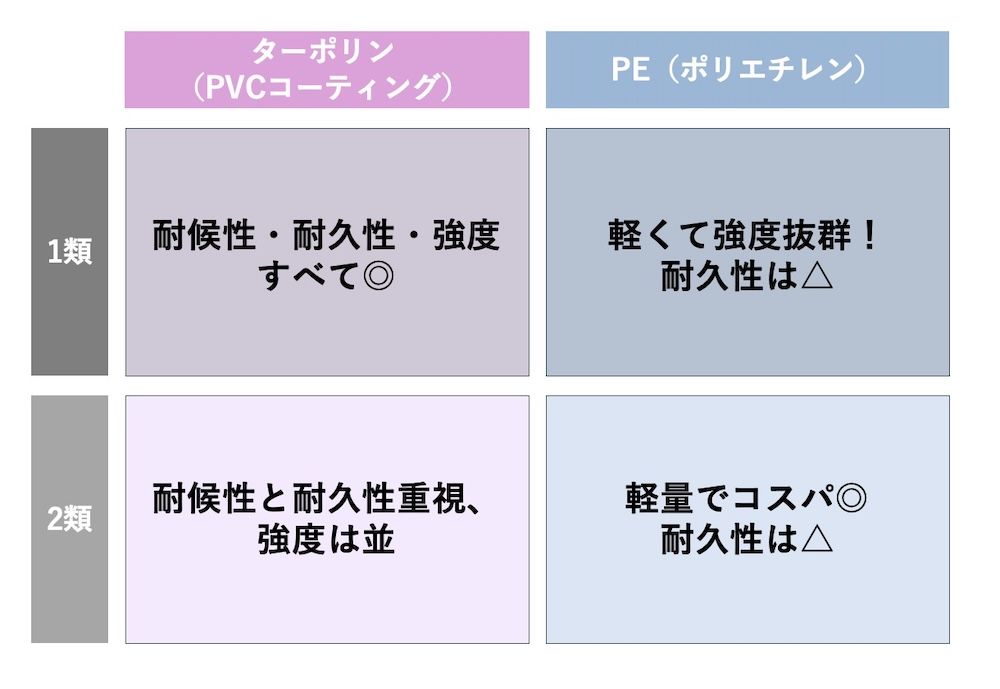

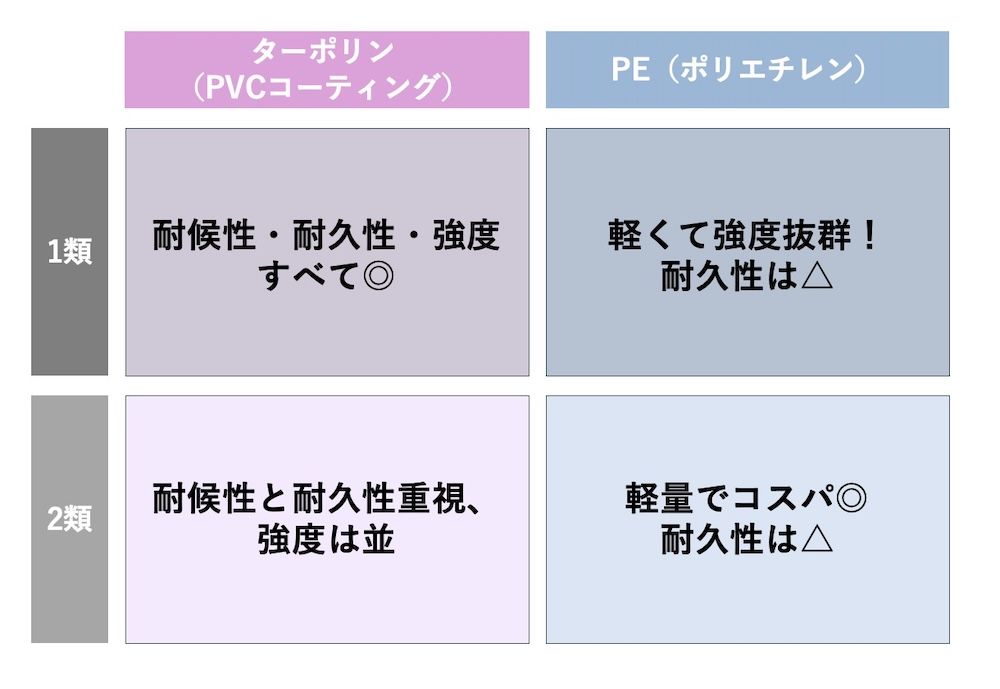

前章では、防炎シートがどのように活用されているかをご紹介しましたが、実は防炎シートには素材や強度による種類の違いがあり、それによって用途の向き不向きも変わってきます。

※耐候性は「雨や紫外線など自然環境にどれだけ強いか」、耐久性は「長く使っても壊れにくいかどうか」を表しています。

適切に使い分けるために、防炎シートの種類についてここでしっかりと理解しておきましょう。

2-1. 【素材の違い】ターポリン素材またはポリエチレン素材

防炎シートの素材には大きく分けてターポリン(PVCコーティング)製とポリエチレン(PE)製の2つがあります。

下表は、両者の使い分け基準となる各特性を比較したものです。

【ターポリン製とポリエチレン製の違い一覧】

| 使い分け基準 | ターポリン(PVCコーティング) | PE(ポリエチレン) |

|---|---|---|

| 期間 | 長期(長期工事、恒常的な養生等) | 短期(短期工事、簡易養生等) |

| 機密性・防水性 | ◎ 高い |

◯ 標準的 |

| 耐候性・耐久性 | ◎ 高い |

◯ 標準的 |

| 強度 | ◯ 小ぶりの工具を受け止められる程度 |

◎ ターポリンよりも丈夫 |

| コスト | △ ものによっては高価 |

◯ ターポリン製よりも安価な傾向 |

| 作業性 | △ 重量感があり、やや負担を感じやすい |

◎ 軽量で取り扱いやすい |

| 廃棄時の環境負荷 | △ 焼却条件によってはダイオキシン発生リスクが否定できない |

◎ 焼却時に有害ガスが出にくい |

基本的に屋外作業であり、破片などの飛散も想定される建築現場や解体現場では、風雨や紫外線に強く、厚みもあるターポリン製が主流です。

一方、短期の使用や屋内での使用であれば、軽量で安価なPE製シートを選ぶことで、設置やメンテナンスの手間を軽減できます。

「どこで・何のために・どんな風に」使うのかによって、素材を選ぶことが大切です。

2-2. 【強度の違い】1類または2類

防炎シートには素材の違いだけでなく、「1類」「2類」という2つの分類があります。

この分類は防炎性能とは関係なく、シート自体の強度に基づく分類です。使用する現場によって想定されるリスクは異なるため、シートに求める強度も把握した上で、正しく選択する必要があります。

なお、1類と2類の区分は、JIS規格(JIS A8952(建築工事用シート))に準拠しています。

(※リンク先のページを閲覧するには、無料利用者登録が必要です)

【防炎シートの1類・2類による強度の違い】

| 1類シート | 2類シート |

|---|---|

| 高強度 質量5kgの物体を上方3mから落としても貫通または著しい損傷を受けないレベルの耐久性があり、建築現場など向き。 | 標準強度 1類ほどの耐久性はないが、落下リスクの低い現場や、雨よけや簡易なカバー用途などには十分。 |

強度を重視すべき現場で2類を使ってしまうと、3mほどの高さからの資材の落下などにも対処できず、事故につながるおそれがあるため注意が必要です。

このように、「とにかく燃え広がらないように」という観点だけでなく、どんな現場で、どんなリスクがあるかを踏まえて、1類か2類かを選びましょう。

| ポイント |

|---|

|

上記でご紹介した通り、防炎シートにはJIS規格で定められた「1類」と「2類」がありますが、実はそれ以外にも、JIS規格に満たない強度の製品が「普及型」や「低コストタイプ」といった名称で流通しています。 こうしたJIS認定品でないものは、工具の落下防止などの役割は強度的に果たせない点をよく理解しておきましょう。 |

3. 防炎シートと混同されやすいシートとの違い

防炎シートとはどんなものか、どういった種類があるかについてご説明してきましたが、ここで目を向けてみたいのが、似たような名前のシートです。

「防炎」「防火」「防音」……建築現場で使われるシートには、似たような名前のものや、防炎性を備えているものもあり、どれも同じようなものに感じられるかもしれません。

ですが実際には、それぞれ目的も性能も異なっています。

ここで、防炎シートと特に混同されやすい「防火シート」「防音シート」の違いについて整理しておきましょう。

3-1. 防火シートとの違い

「防火シート」は「防炎シート」ととりわけよく似ていますが、法的に定められた性能基準の有無という点で決定的に違っています。

| 防炎シート | 防火シート |

|---|---|

| 防炎性能の基準が法的に定められているので 一定以上の防炎性能が担保されている | 基準はなく、「防炎」と謳っているだけなので 防炎性能は製品次第 |

防炎シートは、消防法施行規則でその性能が定義されており、基準を満たすものには「防炎ラベル」がついています。

一方で、「防火シート」はあくまで通称。法律で性能が定められているわけではないため、メーカーや販売業者が「防火」と呼んでいるだけのケースもあり得ます。

つまり、「防火シート」という名前で販売されていても、その性能は製品次第なのです。

現場の防炎対策として確実に使いたいなら、防炎ラベル付きの防炎シートを選ぶのが確実です。

3-2. 防音シートとの違い

「防炎シート」と「防音シート」の違いは、名称の通り「火の広がりを防ぐか」「音を防ぐか」という用途の違いです。

| 防炎シート | 防音シート | |

|---|---|---|

| 目的 | 火の燃え広がり防止 | 周囲への騒音の低減 |

| 防炎性 | ◯ | ◯ |

| 防音性 | × | ◯ |

| シートの厚さ | 薄手 | 厚手 |

| シートの重さ | 軽い | 重い |

| 解体現場の廃材などの受け止め | 不向き | できる |

| コスト | 比較的安価 | 高価 |

※防音シートでも、あまりにも重い廃材や高所からの落下には耐えきれない恐れが十分考えらます。確実に落下物を受け止めることを保証するものではありませんので、ご注意ください。

防音シートはその名の通り、騒音を遮って周囲への音漏れを防ぐことを目的としたシートです。

防炎性能もありますが、メインは騒音対策。解体現場でよく使われます。

音を遮る仕組みとしてラミネート加工が施されており、防炎シートよりも厚みと重量があります。

結果として強度も高くなるので、飛んできた廃材や部材を受け止める役割も果たします。

一方、防炎シートの目的はあくまで火の燃え広がりを防ぐこと。

遮音効果はありませんし、受け止められるのは軽い工具程度まで。大きく重い廃材などが飛んできた場合、シートを突き破って足場外へ飛び出してしまうおそれがあります。

解体現場のように騒音と飛散の両方に備える必要がある場合は、防炎シートでは対応しきれないため、基本的には防音シートが適しているといえるでしょう。

| 防音パネルを導入する現場も関東を中心に増えてきている |

|---|

| マンションや商業施設などの大規模な建物を解体する工事では、防音シートだけでは対応しきれないほどの大きな騒音が発生することがあります。 そのため、特にゼネコンが関わるような大規模現場では、より高い遮音性能を持つ「防音パネル」の設置が求められるケースが、関東の解体工事を中心に増えています。防音パネルはシートよりも高価ですが、近隣住民や自治体とのトラブルを防ぐためには必要な経費といえるでしょう。 おすすめの防音パネルが知りたい方は、「足場で使う防音パネルのおすすめ5選!特徴別に迷わず選べる」で解説しているのでぜひご確認ください。 |

4. 防炎シートの価格目安

防炎シートについての理解が深まったところで、ここからは実際に購入する際のご参考としていただけるよう、価格の目安についてご説明します。

下表では、素材(ターポリン・PE)と分類(1類・2類)ごとに、おおよその価格帯をまとめています。

【防炎シート価格目安】

|

防炎シートの種類

| 価格目安(1.8m×3.6mサイズ1枚当たり) | |

|---|---|---|

| ターポリン素材 | 1類 | 5,000〜10,000円 |

| 2類 | 3,000〜8,000円 | |

| ポリエチレン素材 | 1類 | 4,000〜5,000円 |

| 2類 | 2,000〜3,000円 | |

10枚セットなどのまとめ買いや、必要な長さにカットして使えるロールタイプ(※ハトメはついていない)なら、上記よりも割安で入手できるケースも多く見られます。

まとまった数量を一括で購入する場合には、さらに価格交渉の余地があるでしょう。

なお、2-2. 【強度の違い】1類または2類で触れたJIS基準に満たない防炎シートは、概ね1,000〜2,000円台と手頃なため、資材カバーや間仕切りなど、強度をあまり必要としない用途に気軽に使えます。

防炎シートを選ぶ際は、用途や使用環境を明確にしつつ、予算とのバランスも加味して判断するのがおすすめです。

5. 現場と周辺環境によっては防炎シートが適さないこともあるので注意!

ここまで防炎シートについて解説してきましたが、「火気を使うから」「万が一に備えておきたいから」といった理由だけで防炎シートを選ぶのは、少し早計かもしれません。

というのも、冒頭や3. 防炎シートと混同されやすいシートとの違いでもお伝えしたとおり、現場の状況や周囲の環境によっては、防炎シートでは不十分なケースもあるからです。

たとえば、以下のような現場について考えてみましょう。

| 推奨されるシート | 現場の例 |

|---|---|

| 防炎シート | 郊外の開けた場所や工場地帯など、周囲に住宅や人が少ない現場: 火災への配慮が主で、防炎シートだけで対応できるケースが多い |

| 防音シート | 都市部にある戸建て住宅の解体現場: 騒音や粉塵飛散にも配慮も不可欠なため、防炎性能に加えて遮音効果や飛散防止効果が求められる |

特に騒音に関しては、防音シートなどを使って85dB以下に抑えることが下記のように義務付けられているため、防炎シートでは対応できません。

特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デジベルを超える大きさのものでないこと。

コンクリート構造物をとりこわす作業現場は、騒音対策、安全対策を考慮して必要に応じ防音シート、防音パネル等の設置を検討しなければならない。

防炎・防音対策だけでなく、現場によっては、他の資材(メッシュシートや垂直ネット、安全鋼板やフラットパネルなど)も併用して現場の安全性と周辺環境への配慮をする必要があります。

このように、現場や周辺環境によって「何に備えるべきか」が異なります。防炎性だけにとらわれず、作業内容や近隣環境に応じて適切なシートを選ぶ視点が大切です。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場に貼る防音シートは解体工事に必要不可欠!効果とおすすめ仕様

6. 防炎シートの調達方法は2つ

防炎シートの価格相場がわかったところで、「実際どこでどうやって調達すればいいのか」について解説します。

防炎シートの調達方法には、「レンタル」と「購入」の2通りがあります。

| レンタル | 購入 | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット | 利用頻度が高くなると手間やコストが増える | 洗濯や補修の手間・コストが自己負担 |

それぞれにメリット・デメリットがあるため、最適の選択ができるよう、それぞれの方法について以下で詳しく見ていきましょう。

6-1. レンタルする

調達方法のひとつ目は「レンタル」です。

防炎シートをレンタルで調達した方がいいケースは、以下の2つです。

- 一時的に、短期間で使用する(繰り返し使用する予定がない)場合

- 丁寧なメンテナンスが必要で、手間に感じる場合

なぜなら、レンタルには以下3つのメリットがあるからです。

|

特に、防炎シートのように使用後の管理やメンテナンスが必要な資材では、「効率」の面でレンタルのメリットが大きいです。

というのも、防炎シートに限らず、養生シートやネット類は使い終わったあとにクリーニングや破損箇所の補修が発生することも多く、意外と手間がかかるものだからです。特に美観性を求めるゼネコンの案件であれば、あらかじめ汚れや一部の破れなどは許されないものと思って準備しておくと安心です。

「どの程度の期間・頻度で使うか」「メンテナンスに人手や時間を割けるか」という観点から、レンタルか購入かを見極めるのが現実的です。

その上で、複数のレンタル業者から相見積もりを取り、費用やサービス内容を比較しつつ、購入費用の目安とも照らし合わせて、納得のいく選択をしましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場のリースとは?はじめて足場を借りる時の流れ・料金・審査のコツ

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

6-2. 購入する

調達方法のふたつ目は「購入」です。

防炎シートをレンタルでなく購入がおすすめなケースは、以下の2つです。

- 丁寧なメンテナンスが不要な現場(コスト重視の現場)が多く、繰り返し使用する場合

- 1つの現場で長期間使用する場合

防音シートのように1枚数万円することもあるような高額品と違って、防炎シートは比較的手頃な価格で購入できます。

実際、ゼネコン案件のように「美観性」や「統一感」が重視される現場を除けば、使い古された養生ネットをそのまま使用している現場もまだ多く見られます。

そうしたコスト重視の現場を多く担当している場合や、今後も防炎シートを繰り返し使う見込みがある場合は、購入していつでも使えるように備えておくのが効率的です。

また、1つの現場での使用期間が長い場合は、レンタルのように期間に応じてコストが積み上がる方式よりも、購入して使い切る方が結果的に安く済むこともあります。

このように「使い切り前提でも費用面で元が取れる」と判断できる場合は、メンテナンスを前提にしない運用も十分に現実的です。

購入先としては、ホームセンターでも見つかることがありますが、割高な傾向です。コストを抑えて調達したい場合は、仮設資材専門店の利用がおすすめです。オンラインで注文できる店舗も多く、必要なサイズや数量に応じて手軽に購入できますよ。

7. 足場JAPANなら防炎シートをお得に購入可能です

足場・仮設資材の販売・買取総合サイト「足場JAPAN」では、豊富なラインナップの足場材の他に、防炎シートも販売しています。

大規模工事も事業として行なっている会社が運営しており、販売分と自社使用分をまとめて仕入れるため、スケールメリットでリーズナブルにご提供可能です。

さらに……

【その他資材も豊富】

防炎シートだけでなく、その他の仮設資材も豊富に取り揃えています。

【レンタルにも対応】

販売だけでなくレンタルも行っていますので、「使用後の洗濯が面倒」「必要なのは今回だけ」といった場合に、ぜひご利用ください。

【お待たせしないスピード発送】

最短ルートでの発送を目指した全国5拠点体制。

在庫さえあれば即日発送も可能です。

また、資材センターでのお引き取りもお選びいただけます。

【プロの知見でサポート】

販売専業ではなく、自らも工事を行なっている会社ですので、豊富な現場経験を持つプロが在籍しています。

「どっちを選ぶべき?」「どんな解決策がある?」「もう少し低予算でなんとかしたい」といったご相談も大歓迎。実務に即したサポートをご提供させていただきます。

オンラインストアに掲載されていない商品もございます。

在庫の有無や納期なども、まずはお気軽にお問合せください。

8. まとめ

防炎シートの基本知識や、実際に調達する際に役立つ情報をご紹介しました。

要点を下記に整理します。

▼防炎シートとは、火が当たっても燃え広がりにくい加工が施されたシートのこと

▼防炎シートは、素材と強度によって分類される

▼防炎シートと防火シートの違い

| 防炎シート | 防火シート |

|---|---|

| 防炎性能の基準が法的に定められているので 一定以上の防炎性能が担保されている | 基準はなく、「防炎」と謳っているだけなので 防炎性能は製品次第 |

▼防炎シートと防音シートの違い

| 防炎シート | 防音シート |

|---|---|

| 火の燃え広がり防止が目的。 比較的薄手で、遮音や重量物の受け止めには不向き | 周囲への騒音の低減が目的。 厚手で強度も高く、廃材飛散防止にも対応 |

▼防炎シートの価格目安

| 防炎シートの種類 | 価格目安(1.8m×3.6mサイズ1枚当たり) | |

|---|---|---|

| ターポリン素材 | 1類 | 5,000〜10,000円 |

| 2類 | 3,000〜8,000円 | |

| ポリエチレン素材 | 1類 | 4,000〜5,000円 |

| 2類 | 2,000〜3,000円 | |

▼現場の状況や周囲の環境によっては、防炎シートでは不十分なケースもあるため、防炎性だけにとらわれず、作業内容や近隣環境に応じてシートを選ぶ必要がある

▼防炎シートの調達方法2つ(レンタル、購入)のそれぞれのメリットおよびデメリット

| レンタル | 購入 | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット | 利用頻度が高くなると手間やコストが増える | 洗濯や補修の手間・コストが自己負担 |

本記事でご紹介した防炎シートに関する情報が、現場の安全と効率のためのシート選びにおいて有用でありましたら幸いです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

コメント