「あの現場の足場にはどんな養生シートがふさわしいだろう?」

「そもそも養生シートって足場には必ず張るべきものなの?」

建設現場の足場に張る養生シートについて考えるうちに、自分が養生シートのことを実はよくわかっていないと気づいて焦っていませんか?

見渡せばどこの現場でも使われているように感じられる養生シートですが、実際に、一部の例外を除きほとんどの現場で足場に張られています。

なぜなら養生シートは、建設や解体といった工事の現場で必要となる対策のための代表的ツールであり、ほぼ必要不可欠なものだからです。

ただし、養生シートには複数種類があるため、現場環境や工事内容に見合ったものを選ぶ必要があります。

たとえば、目の詰まった厚手のシートは粉塵の飛散を防ぐ効果が高いですが、風の強い海岸沿いの現場に用いると、風をまともに受けて足場に強い力がかかり、場合によっては足場倒壊の危険が伴います。

そこで本記事では、養生シートの種類や必要性を解説するとともに、現場別に向いている養生シートを紹介していきます。

お読みいただければ、どういった養生シートを選ぶべきかという迷いもクリアになるはずです。

ぜひ最後までお読みいただき、足場に張る養生シートに関する疑問やお悩みを解消してください。

1. 足場に張る養生シートの役割

養生シートは、作業に伴うリスクや、現場周辺への悪影響を最小限に抑えるためのアイテムです。

具体的に足場に張る養生シートの役割は、次に挙げる3つです。

|

養生シートは複数種類ありますので、現場の環境や工事の内容を考慮して、上記で挙げた役割のうちのどれに重点を置くかということを基準にして選ぶことになります。

各現場で必要とされる役割を果たすものを選ぶことで、養生シートは作業中のトラブルのリスクを軽減してくれます。

| 養生シートには作業員の墜落防止効果も期待できる |

|---|

| 足場に養生シートを張ることで、次のような効果も期待できます。 ・風よけとなって高所にいる作業員が風に煽られるのを防ぐ効果 ・周囲を見えなくして(あるいは見えにくくして)作業員の注意が散漫になるのを防ぐ効果 結果として作業員の墜落防止につながる可能性があると言えるでしょう。 |

2. 法律から見る足場における養生シートの必要性

作業をスムーズに進めるために、足場には各現場に適した養生シートを張る必要があるのは前述の通りですが、そもそも足場には必ず養生シートを張らなくてはならないのでしょうか。

結論から言えば、「足場には必ず養生シートを張りなさい」と明確に命じている法令はなく、養生シートの設置は絶対的な法的義務ではありません。

というのも、法令で定められているのは、あくまで「落下物による危害を防ぐために何らかの対策を講じなさい」ということだからです。(下表参照)

| 法令 | 定められている内容 |

|---|---|

| 労働安全衛生規則 第563条第1項第6号(厚生労働省) | 落下物による危険防止措置として、以下に挙げるようなものを設置する。

|

| 建設工事公衆災害防止対策要綱 第2章第23項第2号(国土交通省) |

工事等を行う部分から、ふ角 75 度を超える範囲または水平距離5m以内の範囲に建築物等がある場合、落下物による危険防止措置として防護棚等を設置する。 |

| 足場先行工法のガイドライン 5-(13)-ロ(厚生労働省) | 建方作業後は、足場や屋根からの工具等の飛来落下による災害防止のため、シート等を設置することが望ましい |

上表にある通り、落下物や飛来物による危害を避けるために「何らかの防護設備の設置」が求められているのであって、設置するのは必ずしも養生シートでなくても良いとされています。

しかし、養生シートは金網などに比べ調達コストも設置の手間も抑えられるため、養生シートが主流となっているのが実情です。

※なお、一側足場(設置スペースの幅が1m未満の場合のみ設置可能な簡易的な足場)など養生シートなどの設置が物理的に困難な場合は、例外的に対策が求められません。

| 近隣への配慮からも養生シート設置は実質必須 |

|---|

| 法令の定めとはまた別に、「近隣への配慮」という側面からも養生シート設置は実質必須であると言えるでしょう。 作業をストップさせかねない近隣トラブルを未然に防ぐには、粉塵・塗料の飛散防止や騒音低減の配慮が不可欠なためです。 近隣への配慮が不要な現場、たとえば、 ・過疎化の進んだ山間部での空き家の解体 ・周囲に他の建築物が見当たらない土地での施設の工事 などであればその限りではありませんが、現実問題として基本的には養生シートが必要で、特に住宅街などでは養生シートで覆うケースが大半です。 |

3. 足場に張る養生シートの種類

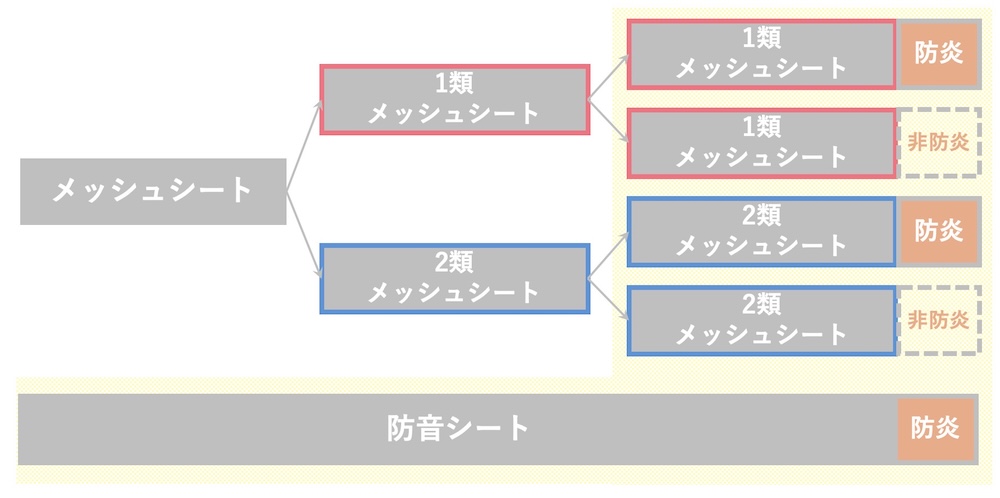

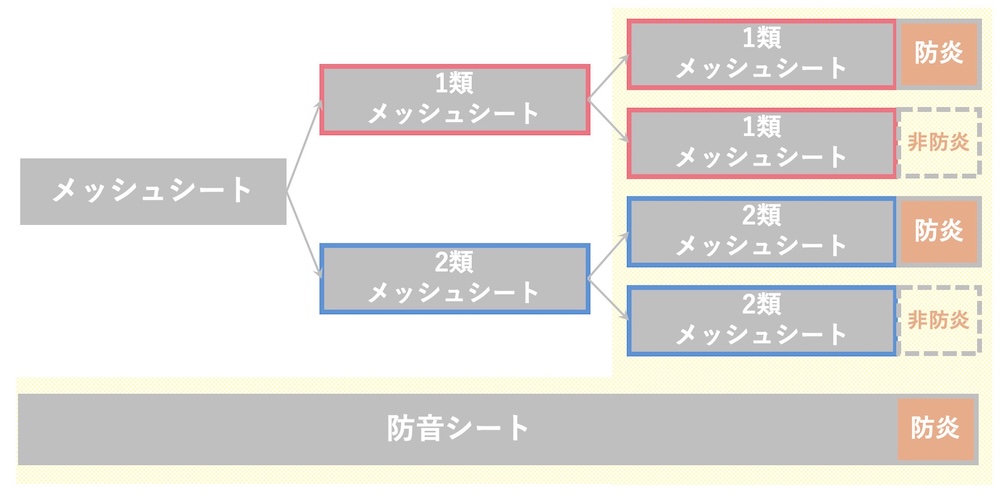

養生シートは、大まかに次の2種類があります。

- メッシュシート(網地製シート)

- 防音シート

そしてメッシュシートについては、その強度によりさらに「1類」と「2類」に分けられます。

- 1類:シート単独で落下物による危害防止可能な強度

- 2類:金網と併用すれば落下物による危害防止可能な強度

※1類と2類の規定詳細については、JIS A8952(建築工事用シート)をご参照ください。閲覧するには無料利用者登録が必要です。

さらに、それぞれ消防法が定める基準を満たした防炎性能を備えているものと備えていないものとがあり、全体としては次の5種類(上記図の黄色枠部分)に分類されます。

養生シートの大分類である「メッシュシート」と「防音シート」の2種類に分けて、詳しく解説します。

| 足場に使用可能な養生シートの規格 |

|---|

| 足場に張る養生シートは、以下のような項目別に、規格が厳密に定められています。 ・シートの形状・寸法・外観 ・網地(メッシュ)の場合の網目の寸法 ・シートの性能(引張強さ・伸び・はとめ金具の強さ等)等 詳細はJIS A8952(建築工事用シート)で確認できます。 ※閲覧するには無料利用者登録が必要です |

3-1. メッシュシート

網地製のシートであるメッシュシートは、小〜中規模の現場で採用される養生シートの主流です。

強度と防炎性の有無により4種類に細分化されますが、全種に共通する網地製ならではのメリットとデメリットがあります。

| 特徴 | 網地製で通気性が高い |

|---|---|

|

メリット

|

|

|

デメリット

|

|

区分別の細かな違いは、以下の通りです。

| 区分 |

目合/構造

| 飛散防止効果 | 重量 | 視認性(透け感) | 価格 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1類・防炎 | 細かい(約1mm) | △ |

やや重い | ◯ | 2類に比べやや高い |

| 1類・非防炎 | |||||

| 2類・防炎 | 粗め(約3mm) | × | 軽量 | ◎ | 安い |

| 2類・非防炎 |

このような特徴を持つメッシュシートが適している現場や工事については、「4. メッシュシート各種は「風」「暑さ」「臭気」が問題となる現場向き」で後述していますので、そちらもお読みください。

| 飛散防止効果を高めるならブルーシートやカバーを併用 |

|---|

| メッシュシートは網地であるため、微細な粉塵や塗料の飛沫などの飛散を完全には防ぎきれない場合もあります。 飛散防止効果をより高める方法として、次の2つが挙げられます。 ・メッシュシートの内側にブルーシートなどを張り、二重にする ・現場周辺の乗用車などにカバー(ビニール製または不織布製)をかける 落下物対策としてはメッシュシートでクリアしているので、その内側に追加で張るシートや、乗用車などにかけるカバーの強度は問われません。 ただし、それぞれ下記の点に注意が必要です。 ・メッシュシート単体のときよりも通気性が落ちてしまうため、風圧の影響を受けやすくなる ・乗用車にカバーをかけると車体に細かな擦り傷が生じる可能性があるため、持ち主の了承が必要 |

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場で使うメッシュシートの基本とおすすめ仕様・相場・入手先を解説

3-2. 防音シート

主に騒音を低減する目的で用いられるのが防音シートです。

メッシュシートよりも繊維の密度が高く、ラミネート加工がされているなどしてしっかりとした厚みのある防音シートには、次に挙げるようなメリットとデメリットがあります。

| 特徴 | 音を吸収・遮断する |

|---|---|

|

メリット

|

|

|

デメリット

| メッシュシートに比べ、

|

上記のメリットもデメリットもともに、基本的には「メッシュシートのように目が粗くない」ことに由来しています。

| 防音シートの防音性能の目安 |

|---|

| 足場に隙間なく張り巡らせたシートの内側に騒音を留めることによる防音性能は、製品により幅がありますが、大まかな目安として、10〜20dBほど下げられるといわれています。 これは、たとえば騒音レベルを ・電車通過時のガード下(100dB前後)→ゲームセンターの店内(85dB前後) ・パチンコ店内(90dB前後)→航空機内(80dB前後)や幹線道路沿い(70dB前後) にまで抑えられるということです。 (※騒音規制法の規定に基づき環境大臣が定める「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」により、現場の敷地境界における騒音は85dB以下でなくてはなりません) |

上記のような特徴を持つ防音シートが適している現場や工事については、「5. 防音シートは「騒音」「粉塵・塗料の飛散」が問題となる現場向き」で後述していますので、そちらもお読みください。

| 採光性を付加した採光防音シートもある |

|---|

| 目が詰んでいる上、多くの場合ラミネート加工までされている防音シートをびっしりと張り巡らせると、陽射しが遮られ、内側が暗くなってしまうのを避けられません。 作業環境が暗くなってしまう問題を解消する製品として、部分的に採光部を設けたり、半透明の素材を用いたりして、自然光を取り入れられるようにした防音シートもあります。 |

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場に貼る防音シートは解体工事に必要不可欠!効果とおすすめ仕様

4. メッシュシート各種は「風」「暑さ」「臭気」が問題となる現場向き

まず、メッシュシートが向いているのは、「風」「暑さ」「臭気」が問題となりがちな以下のような現場や工事です。

|

なぜなら、メッシュシートの通気性の高さが、

- 風圧による足場への負担が少なく、足場の倒壊リスクを低減できる

- 熱気や、塗料の臭いがこもりにくい

といった効果をもたらすからです。

全4種あるメッシュシートのうちのどれを選ぶかについては、強度や防炎性有無の違い(下表参照)を加味して検討を進めましょう。

| 区分 | 防炎性能 | 目合/構造 | 飛散防止効果 | 重量 | 視認性(透け感) | 価格 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1類・防炎メッシュシート | ◯ | 細かい(約1mm) | △ |

やや重い | ◯ | 2類に比べやや高い |

| 1類・非防炎メッシュシート | × | |||||

| 2類・防炎メッシュシート | ◯ | 粗め(約3mm) | × | 軽量 | ◎ | 安い |

| 2類・非防炎メッシュシート | × | |||||

| 防音シート | ◯ | 厚手・多層構造 | ◯ | 重い | × | 高い |

上記特性を踏まえると、それぞれ次のような現場・工事に向くといえるでしょう。

| 区分 | 向いている現場・工事 |

|---|---|

| 1類・防炎メッシュシート |

|

| 1類・非防炎メッシュシート |

|

| 2類・防炎メッシュシート |

|

| 2類・非防炎メッシュシート |

|

(*防炎規制の対象については、消防法第8条の3第1項および消防法施行令第4条の3第1項をご参照ください)

その他、メッシュシートに使われる主な素材の特性も踏まえて、検討を進めていきましょう。

| 主素材 | 特徴 |

|---|---|

| ポリエステル | 温度に強い(-75~+150℃)、伸び縮みが少ない、高強度、防炎性、耐久性に優れる |

| ポリプロピレン | 軽量、耐候性が高い、防炎性能あり、通気性良好 |

| ナイロン | 伸度があり、耐久性に優れる |

| 塩化ビニル樹脂 | 被覆加工に使用、耐久性・防水性を高める |

5. 防音シートは「騒音」「粉塵・塗料の飛散」が問題となる現場向き

防音シートが向いているのは、「騒音」「粉塵・塗料の飛散」が問題となりがちな以下のような現場や工事です。

|

メッシュシートとは異なり、目が詰んでいるシートだからこそ、音漏れを抑えられ、粉塵や塗料が周囲に飛散することも防げます。

| 種類 | 防炎性能 | 目合/構造 | 飛散防止効果 | 重量 | 視認性(透け感) | 価格 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 防音シート | ◯ | 厚手・多層構造 | ◯ | 重い | × | 高い |

ひと言で表現すると「メッシュシートよりも厚手でしっかりしている」のが防音シートですので、メッシュシートよりも重く、価格も高くなります。

| 大きめの現場では仮囲いが義務、大型ビルの解体工事では防音パネルが一般的 |

|---|

| 木造建築物は目安として3階建て以上、鉄骨造・RC造などは2階建て以上(つまり平屋以外)の工事・解体現場には、養生シートより強固なパネルを用いた仮囲い(高さ1.8m以上)が義務付けられています。 (仮囲い設置義務については建築基準法施行令第136条の2の20で規定されていますので、詳細はそちらをご参照ください) ただし、仮囲いは主に現場への立ち入りを制限する目的で設置されるものであり、粉塵対策や騒音対策とはあまりならないため、周辺環境にもよりますが、養生シートも併用するケースが多いでしょう。 仮囲いについては「仮囲い」で解説していますので、より詳しくお知りになりたい方はそちらもご参照ください。 なお、特に大きな騒音が出る大型ビルの解体工事現場などでは、防音シートよりも高い音漏れ防止効果を期待できる防音パネルの使用が一般的です。 |

6. 足場に張る養生シートの価格相場

足場に張る養生シートの種類や、各種類が向いている現場・工事がわかったところで、価格についても確認しておきましょう。

足場に張る養生シートの価格は、網目の密度や寸法(大きいほど割安)、厚みなどによって変わってきますが、購入する場合とレンタルする場合それぞれのおおよその相場は下表の通りです。

| 種類 | 購入する場合の価格相場(平米当たり) | レンタルする場合の価格相場* |

|---|---|---|

| メッシュシート(1類) | 1千〜1万円 |

数百円/日 |

| メッシュシート(2類) | 1百〜3千円 | |

| 防音シート | 1千〜1万円 |

(*足場に張る養生シートをレンタルする場合の価格は都度見積もりとなる場合が多く、さまざまな要素により価格に幅が出ると考えられるため、特におおまかな目安となっています)

具体的に総額いくらになるのか?をイメージできるように、たとえば、延床面積30坪の2階建て住宅の外壁塗装や解体工事で必要となる養生シートでシミュレーションしてみましょう。

200平米と250平米のケースで、上記価格相場に基づいて試算してみたのが下表です。

| 種類 | 想定単価 | 200平米の場合の 総額目安 | 250平米の場合の 総額目安 |

|---|---|---|---|

| メッシュシート(1類)購入 | 1,000〜10,000円/平米 | 20〜200万円 | 25〜250万円 |

| メッシュシート(2類)購入 | 100〜3,000円/平米 | 2〜60万円 | 2.5〜75万円 |

| 防音シート購入 | 1,000〜10,000円/平米 | 20〜200万円 | 25〜250万円 |

| レンタル | 100〜300円/日 | 30日間レンタルする場合 60〜180万円 (2〜6万円×日数) | 30日間レンタルする場合 75〜225万円 (2.5〜7.5万円×日数) |

試算結果を見ると、養生シートも決して安くはないことがお分かりいただけます。

7. まとめ

▼足場に張る養生シートの役割は、次に挙げる3つ。

- 落下物(工具など)による危害の発生を回避する

- 粉塵や塗料、高圧洗浄時の水などが周囲へ飛散するのを防ぐ

- 騒音を軽減する

▼養生シートの設置は絶対的な法的義務ではないが、法令で定められている「落下物による危害を防ぐための何らかの対策」の手段として、養生シートが主流となっている。

▼法令とは別の「近隣への配慮」という観点からも、特に住宅街などでは現実問題として養生シートの設置が必要不可欠である。

▼養生シートには大まかに「メッシュシート」と「防音シート」の2種類があり、前者は強度や防炎性有無で4種類に細分化されるため、全体として5種類(下図の黄色枠部分)がある。

▼メッシュシート全種に共通する特徴・メリット・デメリットは下表の通り。

| 特徴 | 網地製で通気性が高い |

|---|---|

|

メリット

|

|

|

デメリット

|

|

▼防音シートの特徴・メリット・デメリットは下表の通り。

| 特徴 | 音を吸収・遮断する |

|---|---|

|

メリット

|

|

|

デメリット

| メッシュシートに比べ、

|

▼メッシュシートが向いているのは、「風」「暑さ」「臭気」が問題となりがちな以下のような現場や工事。

- 風が強く吹きがちな場所(高層階、海岸沿い、丘陵地等)にある現場

- 熱中症リスクの高まる夏場の工事

- 塗料に含まれる揮発性成分による刺激臭が発生する塗装現場

▼防音シートが向いているのは、「騒音」「粉塵・塗料の飛散」が問題となりがちな以下のような現場や工事。

- 作業に大きな音が伴い、大量の粉塵が飛散する解体工事

- 大規模な工事現場

- 病院や学校など騒音への配慮が特に求められる施設が近隣にある現場

- 塗料の飛散量が多い吹き付け塗装の現場

▼足場に張る養生シートの価格は、網目の密度や寸法(大きいほど割安)、厚みなどによって変わってくるが、購入する場合とレンタルする場合それぞれのおおよその相場は下表の通り。

| 種類 | 購入する場合の価格相場(平米当たり) | レンタルする場合の価格相場 |

|---|---|---|

| メッシュシート(1類) | 1千〜1万円 |

数百円/日 |

| メッシュシート(2類) | 1百〜3千円 | |

| 防音シート | 1千〜1万円 |

本記事が、現場に適した養生シート選びの、ひいてはスムーズな施工の一助となりましたら幸いです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

コメント