「腕木って何だろう?」

「足場部材の一種なのかな?」

そんな疑問を感じて、この記事にたどり着かれたのではないでしょうか?

結論からお伝えすると、足場の腕木とは「足場の床を支え、構造を補強する」役割を持った部材を指す用語です。

商品名として「腕木」という部材が存在するわけではなく、「支柱と支柱の間に、梁(はり)方向に取り付けられる部材」を総じて、腕木と呼びます。

「なるほど、腕木って部位の呼称か」と納得された方も多いでしょう。

「呼称ならばカタログで探してもないはずだ」と疑問が解消されてすっきりされたかもしれません。

ですが、ここで納得して終わるのは少しもったいないかもしれません。

実は腕木に関して、足場の種類での違いや、ブラケットとの関係、長さの使い分けといった現場で役立つ知識がまだまだあります。

そこで今回は、長年足場の施工に携わってきた私たちエルラインの現役職人が、腕木について、現場で培った知識と経験をもとに徹底解説。

最後まで読んでいただければ、腕木について包括的に理解でき、現場での判断に役立つ知識が得られます。現場で自信を持って対応できるようになるでしょう。

ではさっそく、腕木の概要から、図を交えて具体的にみていきましょう!

1. 腕木とは「足場の床を支え、構造を補強する」役割を持った部材

「腕木って、足場部材の一種なのだろうか?」

「カタログを探しても『腕木』と書かれた商品が見当たらない…」

そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。実はこの疑問、とても自然なことです。

というのも、腕木は商品名ではなく、足場の構造のなかで「特定の位置に取り付けられる部材の役割・呼称」だからです。

この章では、腕木の定義について解説していきます。

1-1.「足場の床を支え、構造を補強する」役割を持った部材を腕木という

腕木とは「支柱と支柱の間に、梁(はり)方向に取り付けられる部材」を指す用語のこと。

この部材が、足場の床材(踏板・布板など)を支え、足場全体の強度を高める重要な役割を果たしています。

具体的には、

| ・単管足場の足場板を載せたり、くさび式足場の踏板をつないだりする ・支柱同士を梁方向に結んで、足場構造の横方向の強度を確保する |

上記2点の役割を果たす部材が「腕木」です。

1-2. 単管足場・くさび式足場での「腕木」の例

では実際に、足場喉の部材が「腕木」として使われているのかといいますと、単管足場やくさび式足場など、足場の種類によって該当する部材は異なります。

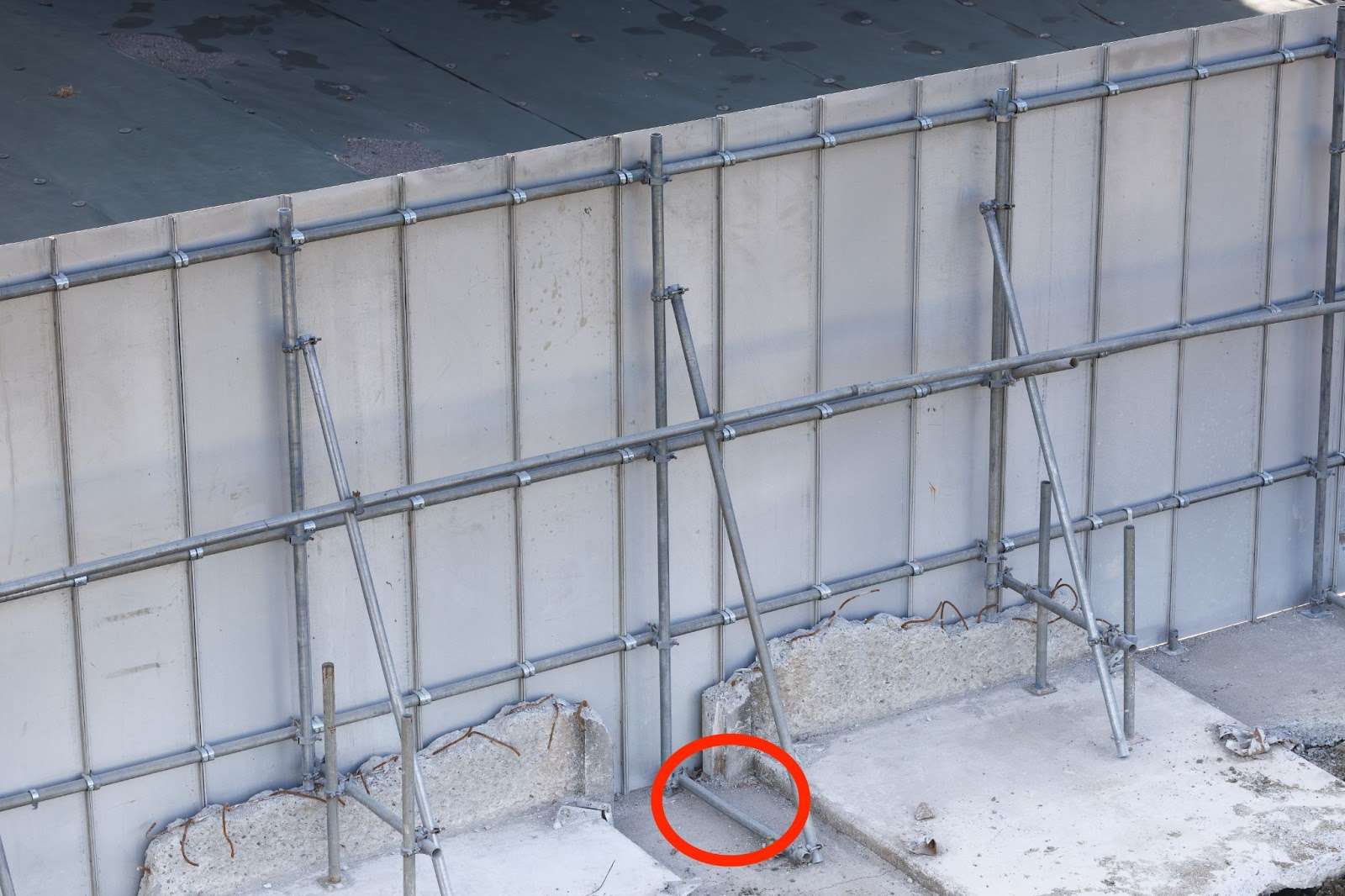

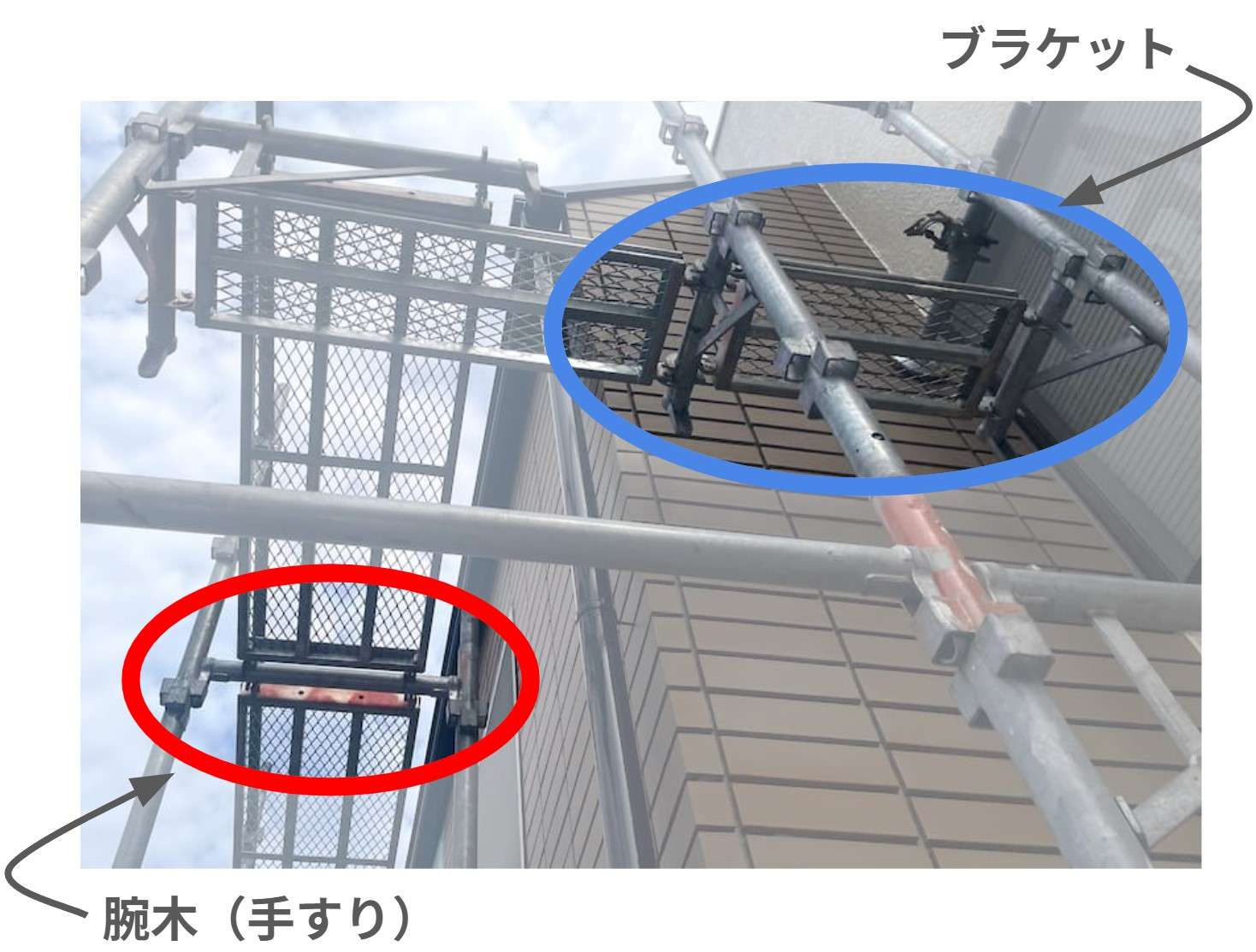

まず、単管足場の場合は、下の写真のように、支柱と支柱の間に梁方向に組み、床材(足場板)を載せる場所として機能している部材が腕木に該当します。

続いて、くさび式足場の場合は、腕木の位置に設置される部材は、商品名としては「手すり」と呼ばれることが多いです。

ただし、ここでいう手すりは、高さ1m前後の作業員用の安全手すり(落下防止用)ではなく、下図のように設置する布枠用の手すりが該当します。

上記の写真では、手すりが支柱と支柱の間に梁方向で設置され、踏板をつなぐ役割を果たしているため、「腕木である」といえるのです。

なお、くさび式足場と構造が似ている次世代足場についても、同様に「手すり」が腕木として機能します。

| 今の現場では「腕木」という呼び名は減りつつある |

|---|

| 実は「腕木」という呼び方は、昔の鳶職人がよく使っていた言葉です。 腕木は別名「ころばし」とも呼ばれます。 「ころばし」とは水平という意味があり、元々は仮囲いの杭と杭をつなぐ水平材を指す言葉でした。それが足場の踏板同士をつなぐ水平材にも広がり、徐々に「腕木」という呼称が広まったそうです。  例えば、現場で働く職人の間では、「600(手すり)1本」といった言い方が一般的です。時代の変遷とともに、より実用的な呼び名が使われやすくなっているのでしょう。 このように、腕木という呼称は少しずつ使われなくなりつつありますが、その役割自体は今も足場に欠かせません。 |

▼合わせてこちらもご覧ください▼

単管足場とはどんな足場?減少している利用ケース・種類・特徴を解説

くさび式足場とは?単管・枠組足場との違いを交えてわかりやすく解説

くさび緊結式足場とは?3つの種類とメリット・デメリットを徹底解説

2. 足場における腕木とブラケットの違い

足場における「腕木とは何か」を確認したところで、

「腕木とブラケット、どちらも床材を支える部材だから、同じものでは?」

そんな疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

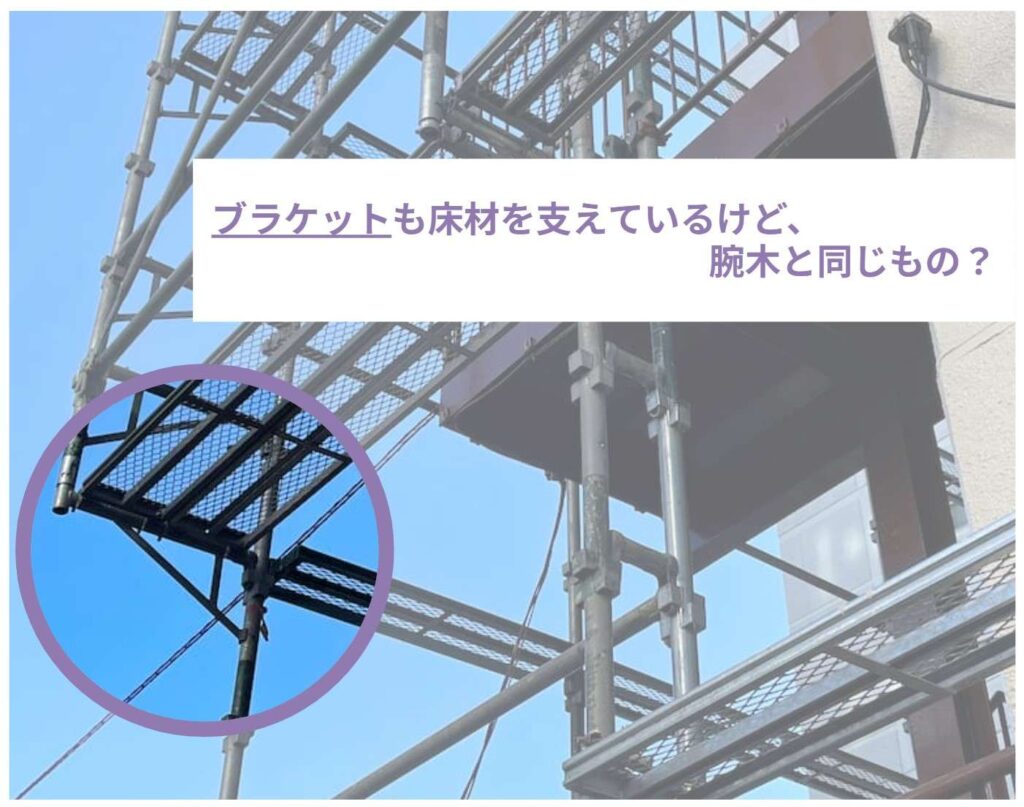

【ブラケットの写真】

確かに役割だけみれば似ていますが、実際には使われる場面や構造に違いがあります。

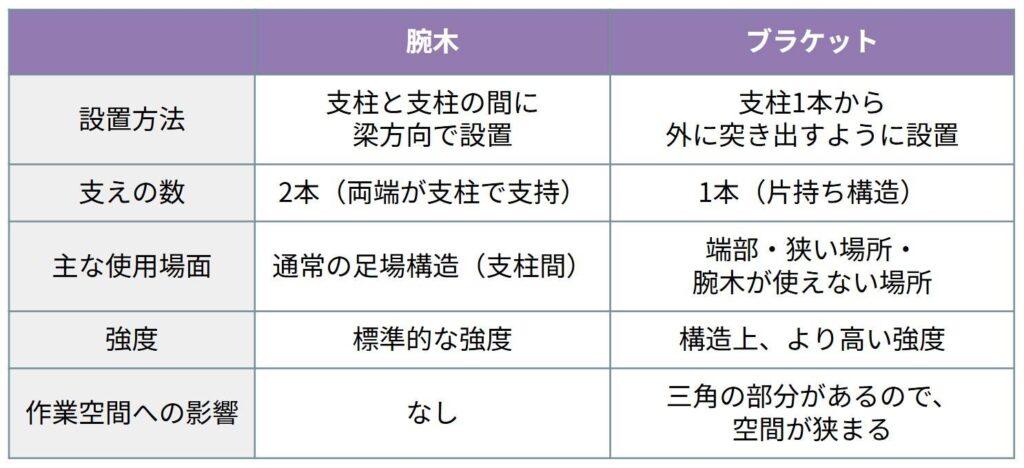

【腕木として使われる部材とブラケットの比較】

まず、「1. 腕木とは「足場の床を支え、構造を補強する」役割を持った部材」でもお伝えした通り、腕木は支柱間に設置される水平材であり、通常の足場構造に不可欠なものです。

対して、片持ち構造のブラケットは、支柱が2本立てられず、腕木が設置できない位置(端部や狭い場所など)に使われます。

例えば下図は、使い分けの例としてわかりやすいでしょう。

画面左下の赤〇で表示したのが腕木、画面右上の青い〇で囲んだ部分が、ブラケットです。

この現場の場合、建物に沿う内側に支柱を入れる空間の余裕がないため、外壁に取り付けたブラケットを支えにして、床材を構築しています。

ほかにも、ブラケットは次のような場面で使われます。

| ・建物と隣地の距離が狭く、支柱を立てられない場合 ・窓や開口部をまたいで床材を設置する場合 ・部分的な補修工事などで、全面足場が不要な場合 |

ただし、現場では下図のように、腕木の代わりとして、あるいは強度アップを目的としてブラケットが腕木の代わりに活用される場合もあります。

しかし、ブラケットは支柱から外に張り出す構造のため、△(三角)部分が作業空間や通路を狭め、作業員が頭や体をぶつけるリスクもあるため、基本的に2本支柱を立てる場合には腕木を用います。

広義ではブラケットも「床材を支える」という役割を持つため、腕木の一種といえるかもしれませんが、現場では、

| ・支柱間の水平材=腕木 ・支柱から突き出す支持材=ブラケット |

というように、設置方法や使われ方で呼び分けるのが一般的です。

3. 職人が伝授!足場の腕木の長さの使い分け方

ここまでの内容で、腕木がどんな部材なのか、「なるほど、この位置に使われる部材のことか」「床材を支える部材のことなのだな」と把握できたことでしょう。

とはいえ、腕木は「床材を支えられれば何でも良い」というわけではありません。

「どんな足場を組むのか」という設計の話にも関わってきますが、腕木の長さの違いが作業性やコストに大きく影響します。

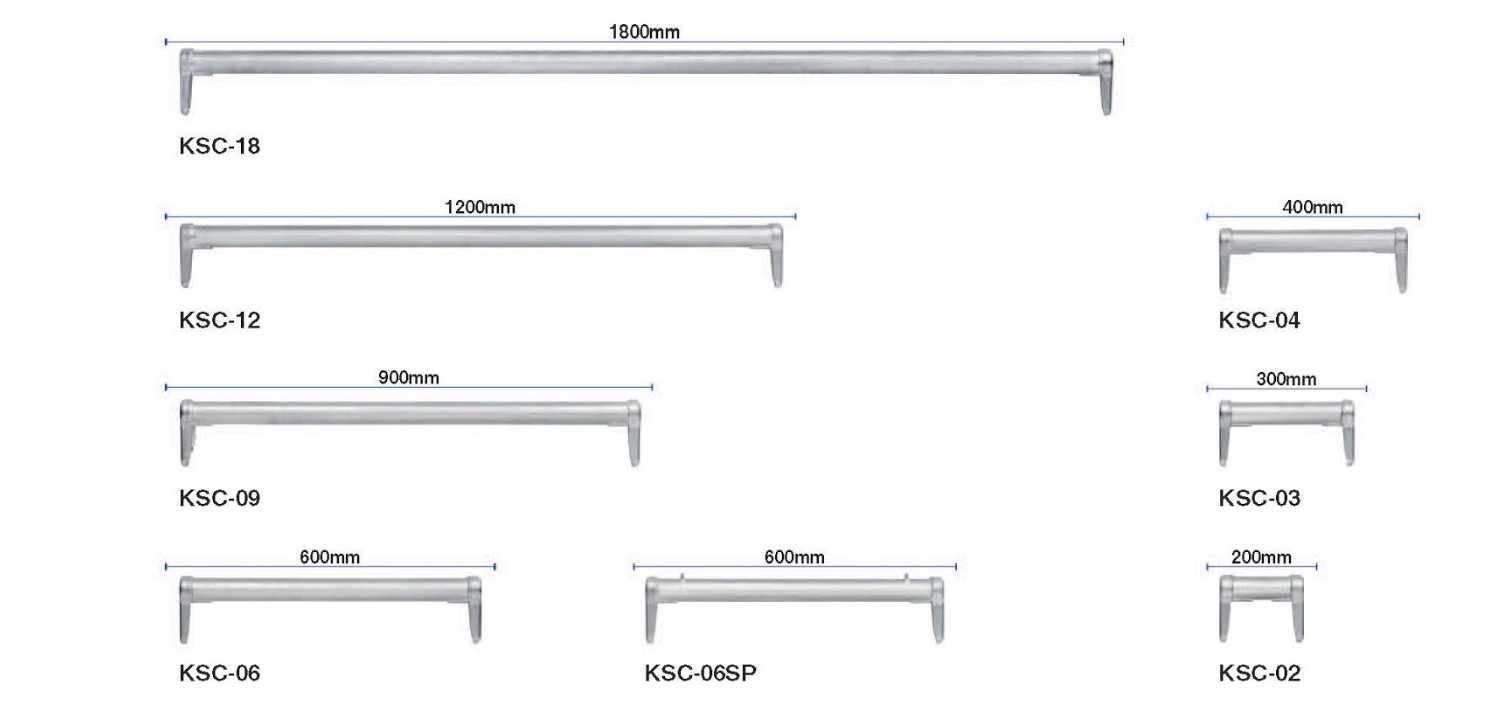

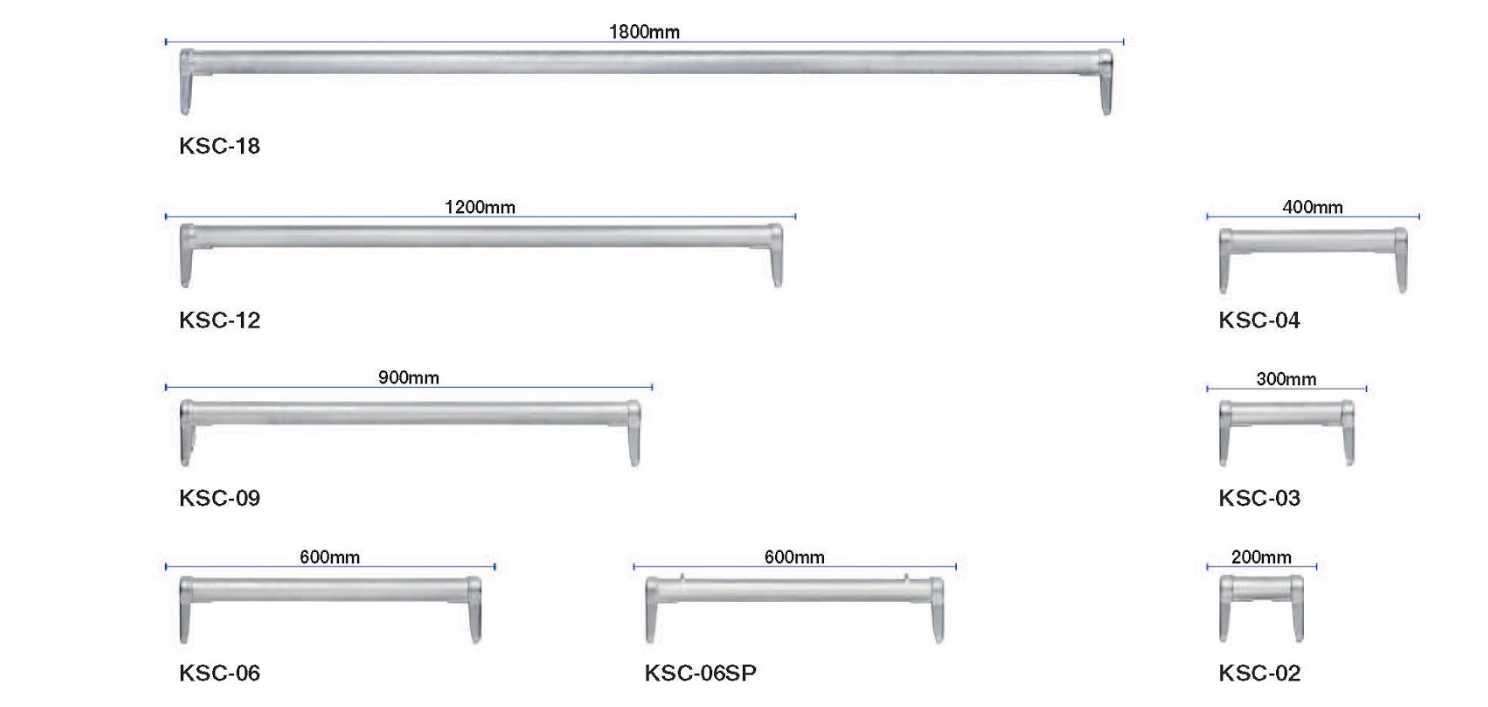

例えば、くさび式足場の「手すり」には、下記のように長さの種類がありますが、すべての長さが腕木として用いられるわけではありません。

また、「どの現場でも同じ長さを使用する」とは限らず、足場の設計者は、下記の3つのポイントを基準に、現場ごとに適した長さを選んでいます。

| ・現場の広さ ・コスト ・強度・安全性 |

その上で、現場で主流となっているのが、600mmと900mmです。

なぜなら、作業スペース・コスト・強度のバランスが良いため、どちらも現場で採用されやすい長さだからです。

ここからは、くさび式足場の手すりを例に挙げて、職人がどのように長さを選んでいるのか、その考え方のポイントを解説しましょう。

| 【腕木の長さを決める考え方のポイント3つ】 ・3-1. 現場の広さ ・3-2. コストバランス ・3-3. 強度・安全性 |

3-1. 現場の広さ

腕木の長さを決めるとき、最初に考慮するのは現場の広さや敷地条件です。

なぜなら、敷地に余裕があるかどうかで、そもそも設置できる長さが変わってくるからです。

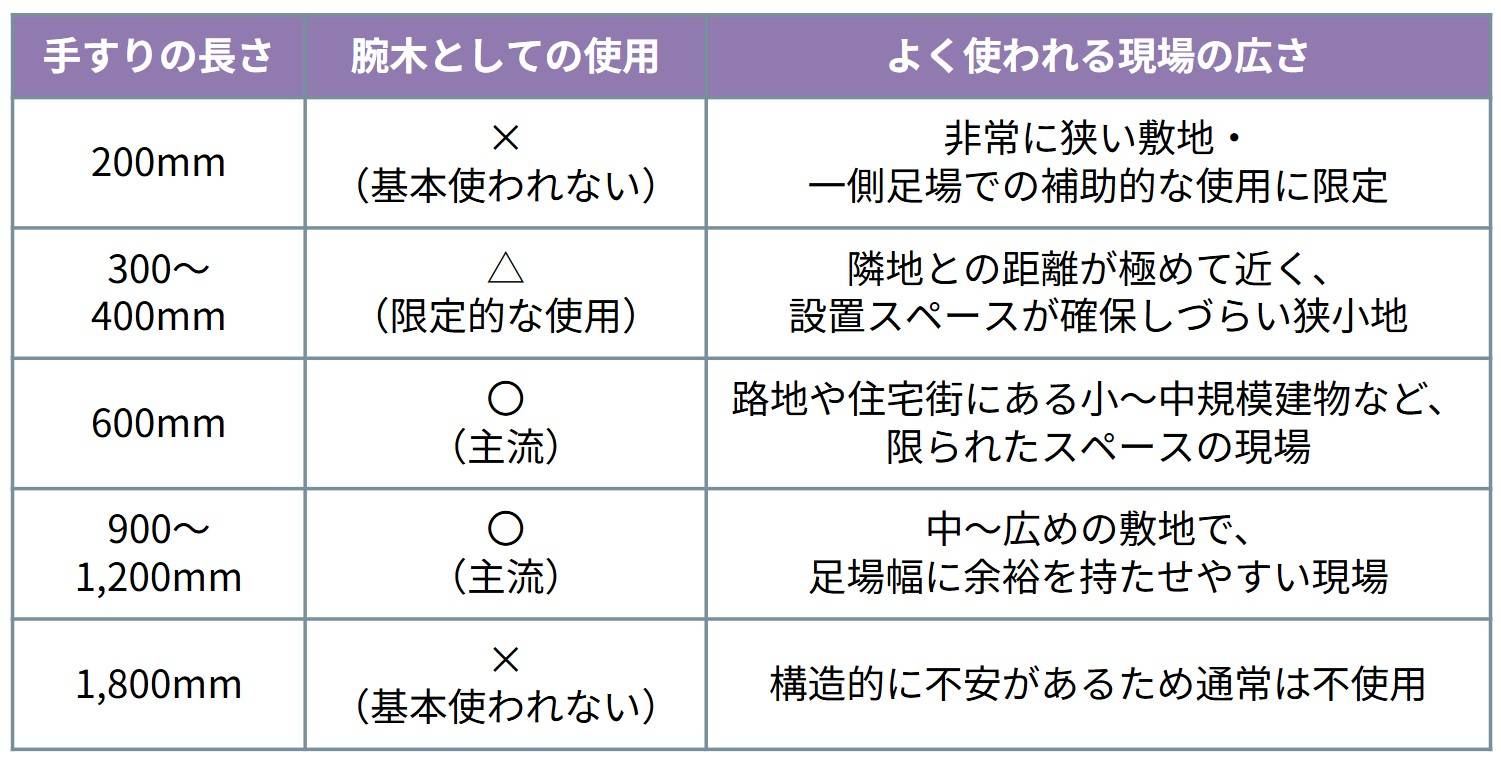

参考として、手すりの長さとよく使われる現場の広さについてご紹介しましょう。

上記の通り、腕木に使用できる長さは、現場の広さや敷地条件によって大きく左右されます。

例えば、支柱を立てられるスペースが限られていれば、400mmや600mmといった短めの手すりを使うしかないケースも少なくありません。

反対に、敷地に十分な広さがあり、作業スペースの確保が特に求められる現場(大型の新築現場や、多人数の職人が同時に作業する現場など)では、1,200mmの長い腕木で広めの作業床を組むこともあります。

作業スペースを広く取ることで、工具や資材の置き場も確保でき、職人の作業効率が上がるためです。

3-2. コストバランス

次に重要なのが、コストとのバランスです。

腕木の長さを広げれば作業床の面積が増え、職人が作業しやすくなります。ですが、それは同時に床材の枚数や部材点数の増加を意味します。

例えば、600mmの作業床なら床板は1〜2枚で済むところを、1,200mmの作業床にすれば倍近い枚数が必要です。組立・解体にも時間と人手がかかるため、結果として予算が膨らむことになります。

現場によっては、予算面で「これ以上広い作業床は難しい」と判断され、900mmが現実的な落としどころになることが多いです。

3-3. 強度・安全性

さらに、強度や安全性も考慮されます。

腕木が長くなるほど、床材を載せた部分のたわみや揺れが大きくなるためです。

特に、同じ場所で複数の職人が作業したり、資材の仮置きが必要だったりする場合は、強度を優先して600mmなどの短い腕木が選ばれることがあります。

逆に、軽作業が中心であれば、作業スペースの広さを優先して、「ある程度の長さ(900mmや1,200mm)でも問題ない」と作業内容に応じて、設計者が判断することになるでしょう。

このように、腕木の長さには現場の条件ごとにメリット・デメリットがあります。

そのなかでも600mmは狭小地でも使え、900mmは作業スペース・コスト・強度のバランスが良いため、どちらも現場で採用されやすい長さです。

4. 足場の腕木は「使用後点検」で劣化を見極めて交換しよう

腕木は足場の踏板を支える必須部材であり、どの現場でも自然に取り付けられるものです。設置作業自体は特に難しいものではなく、支柱間に水平に設置します。

単管足場であればクランプで単管を組み、くさび式足場の場合はハンマーで軽く叩いて固定します。

ただし、設置・解体の繰り返しによって、部材は少しずつ摩耗・劣化していきます。

| ・単管足場:長期間の使用によるパイプの曲がりやへこみ、クランプの摩耗など ・くさび式足場:設置時の打ち込みによる、くさび部分の摩耗・変形など |

こうした劣化があるまま使い続けると、ガタつきなどが発生し、作業時に不安定になるリスクがあるためご注意ください。

使用時やザッと遠目から見ただけでは気づきにくいことも多いため、使用後には毎回、部材の状態を点検し、劣化があったら迷わず交換することが大切です。

5. 部材の交換が必要なら「足場JAPAN」での調達がおすすめ

劣化した腕木や足場部材の交換が必要になったとき、調達先に迷う方も多いのではないでしょうか。

そんなときにおすすめなのが、私たち株式会社エルラインが運営する、足場・仮設資材の販売・買取総合サイト「足場JAPAN」です。

なぜなら、足場JAPANには下記3つの利点があるからです。

| 【足場JAPANで調達するメリット】 ・5-1. 運営元が施工会社だから、まとめ買いでコストが抑えやすい ・5-2. 全国5拠点体制で、スピード調達が可能 ・5-3. 足場のプロが図面から必要部材数を算出・見積もりも対応 |

5-1. 運営元が施工会社だから、まとめ買いでコストが抑えやすい

足場JAPANを運営するエルラインは、足場資材の販売だけでなく、実際に現場で施工も行なっています。

そのため、現場で使う資材をまとめて一括購入できる体制が整っており、結果として仕入れコストを抑えられます。

この仕組みにより、足場JAPANでの調達も、コストメリットを期待していただけます。

一括購入の場合は勉強させていただきますので、ぜひお問い合わせください。

もちろん、新品・中古どちらも取り扱いがあり、いずれの商品も安全管理をきちんと行なっているため、安心して、現場の予算に応じた選択をしていただけます。

5-2. 全国5拠点体制で、スピード調達が可能

足場JAPANは全国5カ所に拠点を持ち、現場に近い倉庫から最短ルートで発送できる体制を整えています。

在庫状況によっては即日発送が可能な場合もあり、「急ぎで部材が欲しい」という現場のニーズにも対応しやすいのが特徴です。

5-3. 足場のプロが図面から必要部材数を算出・見積もりも対応

足場JAPANでは、施工現場の豊富な経験を持つ担当者が在籍しているため、図面をお送りいただければ、必要な部材数と概算費用を同時に算出し、お見積もりをご提案することが可能です。

「設計図はあるけど、どの部材を何個発注すればいいかわからない…」

実際に現場の発注担当の方から、こんなご相談をよくいただきます。

新人の発注担当者や、初めて足場の調達を行う方でも安心してご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。

\お電話での相談、メールでの見積もりも対応/

足場JAPANに相談してみる

6. まとめ

この記事では、足場の「腕木」について解説しました。

最後に、記事の要点を振り返りましょう。

足場の腕木とは、「足場の床を支え、構造を補強する」役割を持った部材を指します。

腕木という商品があるわけではなく、「支柱と支柱の間に、梁(はり)方向に取り付けられる部材」を指す用語です。

単管足場では、足場板を載せる「単管」が該当しますし、くさび式足場や、似た構造の次世代足場においては、踏板をつなぐ「手すり」が腕木として機能しています。

「床材を支える」という意味では、ブラケットも似ていますが、ブラケットは1本の支柱による片持ち構造で用いられることが一般的です。

腕木は、その両端が支柱で指示されている、2本構造(本足場)での使用となる点が異なります。

腕木に関しては、その長さの使い分けも重要です。

職人は足場設計時、下記のポイントを踏まえて、使用する腕木の長さを決めます。

| 【腕木の長さを決める考え方のポイント3つ】 ・現場の広さ ・コストバランス ・強度・安全性 |

腕木は足場の安全を支える欠かせない存在です。

だからこそ、日々の使用後点検と適切な管理を徹底し、劣化や変形が見られた場合は早めに交換することが重要です。

安全な足場環境の維持は、現場全体の安心につながります。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

コメント