「足場アンチって現場でよく聞くけど、具体的にはどういうものだっけ?」

「改めて考えると、今一つわかっていないかも」

現場で何となく、足場材として使っていたものの、いざ自分の知識に照らし合わせてみると、

「アンチの明確な定義や、利用にあたって遵守すべき法令があるかどうかなど、具体的な情報を意外と知らないものだな…」

という方は多いのではないでしょうか。

「足場に使う部材の勉強をすることになった」

「ふと、アンチってどういう物か気になった」

上記のように、色々なきっかけで足場のアンチを検索し、この記事にたどり着かれたことでしょう。

アンチとは、「枠組足場に使われる作業床」のことです。

実は、似た作業床(床材)があることや、いくつかほかの呼び名があることなど、理由が折り重なって、アンチの定義は、曖昧なまま認識されていることが多いのです。

そこで今回の記事では、「足場アンチの概要を知りたい」「知識をアップデートしたい」という方に向けて、特徴や間違いやすい床材との違いなど、押さえておきたい基本の概要を解説していきます。

| この記事を読んでわかること |

|---|

| ・足場アンチの特徴 ・足場アンチと混同しやすい床材との違い ・足場アンチの種類 ・法令に定められた要件 |

そのほか、足場アンチを利用する際のポイントもあわせてご紹介しています。

最後まで読んでいただければ、足場アンチについてより詳しく知り、現場でより安全に利用できるようになるでしょう。ぜひご参考にしてください。

1. 足場アンチとは「枠組足場に使われる作業床」のこと

足場に使われる「アンチ」とは、足場内の作業用通路として使われる作業床のことです。具体的には、足場の種類のうち、「枠組足場」に使用される物のことを指します。

すでにご存じの方も多いと思いますが、枠組足場とは、門型の鋼管を中心にして組み立てる、安全性が高く、丈夫な仮設足場です。

頑丈な部材を使用しており、耐久性と安定性があるので、主に中層以上の建物や、高層建築物の建築現場で多く使用されます。

では、枠組足場で主に使われるアンチとは、一体どのような足場材なのでしょうか。

特徴や、市場での呼び名(通称)もあわせて、ご紹介していきましょう。

1-1. アンチの特徴

アンチの特徴としては、主に下記の3つが挙げられます。

| アンチの主な特徴 |

|---|

| ・金属製で頑丈、安定性が高い特徴を持っている ・表面に凹凸加工など、滑り止めの工夫がある ・両端に、枠組足場に取り付けるためのフック(計4つ)付いている |

もう少し詳しく、特徴をご説明しましょう。

外観は下記の写真のように、表面に凹凸加工(あるいは、小さな穴が開いた製品もある)がなされた鋼板で作られており、両端に足場に取り付けるためのフックが付いています。

重量のある金属で造られ、高層作業用に高く足場を積んでも、しっかりと重量を支えられる安定性があります。

また、表面の凹凸加工や、突起したフランジ付孔が施されることで、雨や油などの滑りやすい環境でも摩擦力が高まり、転倒リスクを軽減します。作業員が安全に作業を進められるように工夫されているのです。

このような特徴を持つのは、アンチは枠組足場用の作業床として、ほかの足場で使われる物よりも、頑丈で安全性が高いことが求められるからです。

1-2. 「アンチ」以外の通称もある

アンチとは、「枠組足場に取り付ける作業床」を指すとお伝えしましたが、実は商品名としては、下記のようなほかの呼び方もあります。

| アンチ以外の呼び方 |

|---|

| ・布板(ぬのいた) ・鋼製布板(こうせいぬのいた) ・床付き布わく |

メーカー品の表記としては、「アンチ」という名称よりも、上記の商品名で表示しているケースが多く見られます。

「ややこしい…」と思われるかもしれませんが、今後アンチを調達される際、製品の選定に上記の名称も含めて検索すると、より選択肢の幅が広げられるでしょう。

重要なポイントは、「枠組足場用」と示されているかどうかです。

ほかの足場用の作業床を「アンチ」と表記している場合もあるため、アンチという表示よりも、枠組足場関連の部材であるかどうかを確かめることが大切です。

2. 足場アンチと足場板・踏板との違い

アンチとはもともと、「アンチスリップ鋼板」という滑り止め効果を持つ特殊な鋼板の製品名から、一般化した呼び名です。

イメージしやすく、呼びやすいということもあり、「足場に使う作業床=アンチ」という意味合いで使われることもあります。現場においても、作業床全般を示す通称として用いられるケースも多いのです。

ただし、「1.足場アンチとは「枠組足場に取り付ける作業床」のこと」でお伝えした通り、厳密にいうならば、アンチとは「枠組足場用」の作業床を意味します。

では、一体どのような作業床が、アンチと混同されやすいのでしょうか?

よく間違われる物として、次の2つがあります。

| アンチと混同されやすい作業床 |

|---|

| ・足場板 ・踏板(ふみいた) |

それぞれ、アンチとの違いをご紹介しましょう。

2-1. 足場板

足場板とは、工事現場で作業する際に、足元に敷いて使用する板のことです。

材質としては、下記のような、合板や杉などの木製、スチールやアルミなどの金属製があります。

アンチとの違いは、次の3点です。

| ・材質:木製や金属製がある ・使用場所:足場の種類・現場を問わず、広範囲で使用される ・特徴:両端にフックがない |

足場に敷く板状の物、という点ではアンチと共通していますが、足場板はより広範囲で使う、フックのない作業床となります。

2-2. 踏板(ふみいた)

踏板とは、アンチのように足場にフックで取り付けられる形状の作業床です。

形がアンチとよく似ているため、特に混同されやすい物ですが、一般的な踏板は、下記のようにメッシュ状の素材(エキスパンドメタル)を使用しており、通気性が高いことが特徴となっています。

アンチとの違いは、次の3点です。

| ・材質:メッシュ状の素材を使用している ・使用場所:単管足場や一側足場、くさび式足場で使用される ・特徴:軽量な造りをしている |

フックが付いているため、アンチと同じ用途で使うことは技術的には不可能ではありませんが、目的としては、互換性はないといえます。

踏板は、アンチよりも軽量に造られているからです。

安定性や耐荷重性が求められる枠組足場で用いるよりも、狭い場所や小規模な現場にて、一側足場やくさび式足場に用いられるほうが、踏板の持ち運びやすさを活かせます。

アンチとの違いは、使用する足場が異なるという点が大きいでしょう。

3. 足場アンチの種類

ここまで、アンチの特徴や、そのほかの作業床との違いを確認しました。続いては、アンチの種類について解説しましょう。

アンチは、「枠組足場用の作業床」という用途が明確なため、主にサイズで分類されます。

3-1. サイズは「幅240mm~」で、500mm幅が主流

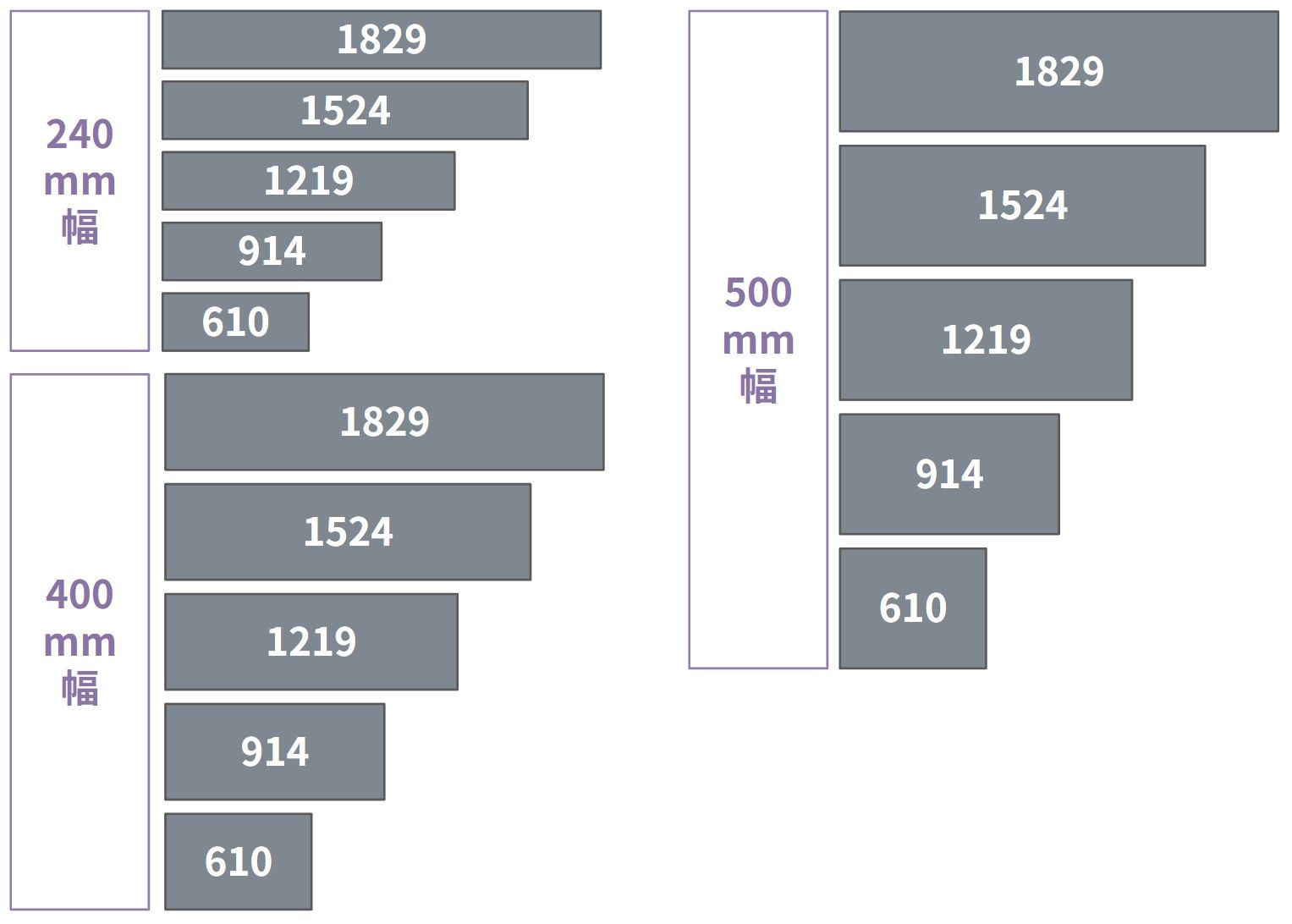

アンチのサイズは一般的に、下記の通り、幅は240mm(あるいは250mm)のハーフサイズと、400、500mmの3種類、長さ5種類の組み合わせで提供されています(いずれもmm表記)。

メーカーによっては、「500mm幅のみ」「一部の組み合わせのみ」などと、取り扱う幅が違ったり、長さのラインナップに偏りがあったりしますが、市場全体としては、上記サイズを定型としてご認識ください。

なかでも、昨今では幅500mmのサイズを取り扱うメーカーがよく見られます。

500mm幅が主流になっている理由としては、平成27年から施行された改正労働安全衛生規則の影響が大きいでしょう。

続けて、改正規則の要件と、要件を踏まえてアンチを選ぶことの重要性をご説明します。

3-2. アンチの種類は「作業床の要件」を踏まえて選ぶ

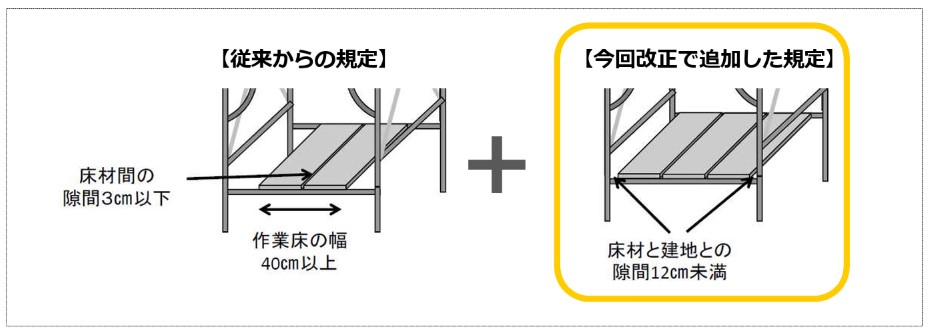

改正労働安全衛生規則(第563条)として、足場での高さ2メートル以上の作業場所に設ける作業床の要件に、「床材と建地との隙間を12cm未満にする」という定めが設けられました。

アンチのサイズを選ぶ際のポイントとして、上記条項を満たすことが重要です。

つまり、現場で使用する足場の設計に合わせて、隙間が12cm未満になるようなアンチのサイズを選ぶ必要があるということです。

500mm幅が主流になっている背景として、隙間をより埋めやすい幅広タイプを求める現場が多いことが推測できます。

「今あるアンチで事足りるか?」「安全上問題ないか?」と不安な場合は、足場に使用した際、改正で追加された要件を満たせるかどうかで判断すると良いでしょう。

| アンチには「インチ規格」と「メートル規格」がある点にも注意! |

|---|

| アンチを選ぶ際のポイントとして、「規格」の確認も忘れず行いましょう。

アンチには、「インチ」と「メートル」の2種類の規格があるからです。両者に互換性はないため、どちらの規格の足場を用いるか事前に確認した上、設計に合わせて、アンチの規格も揃えることが重要です。 |

4. 足場アンチをお得に入手する方法

足場アンチは、1枚あたり4,000円~1万3,000円ほどが相場となっており、足場全体に使用する数を揃えようとすると、なかなかのコストがかかります。

そのため、「なるべく安く調達したい」と希望される方は多いのではないでしょうか。

続いては、足場アンチをお得に入手する方法として、下記の2つをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

4-1. 仮設資材専門の販売サイトを利用する

1つ目の方法は、仮設資材専門の販売サイトを利用することです。

足場アンチは一般的な通販サイトでも購入可能ですが、専門のサイトでは、ロットでのまとめ購入や、新品・中古の取り扱いも行なっていることが多いからです。

中古で購入すれば、1枚あたり2,000円以下で買えるアンチも多いため、大幅なコスト削減につながるでしょう。

中古購入の場合、「新品でなくても大丈夫だろうか?」という不安があるかもしれません。

その点、専門に扱うサイトであれば、仮設資材の取り扱いに詳しい、専門知識を備えた担当者がいますので、品質面でも安心です。

|

「足場JAPAN」なら、新品・中古の購入が選べる!

|

|---|

株式会社エルラインの運営する、足場・仮設資材の販売・買取サイト「足場JAPAN」は、新品・中古品の足場アンチを取り扱っていますので、予算に応じてお選びいただけます。

何より、当社は大規模工事も事業として行なっているため、資材を一括して購入しており、ロットでの販売はもちろん、製品ごとの価格を安く抑えてご提供が可能です。 「足場アンチを安く手に入れたい」「まとめて調達したい」という方に便利に使っていただけるでしょう。 |

4-2. 送料のコストダウンも考慮して購入先を選ぶ

2つ目の方法は、購入金額を抑えることだけでなく、送料のコストダウンも考慮して、購入先を選ぶことです。

アンチを始め、仮設資材は重量があるため送料も高くなりますし、利用する運送会社によって、コストが左右されることも多いからです。

販売サイトによっては、店舗受け取りにすることで送料が無料になるなど、配送コストを抑える選択肢を設けている場合もあります。

また、「注文品に応じて、適切な手段を手配する」という運送サービス付きの購入先を選ぶのも、コストダウンにつながるおすすめの方法です。

送料の安さやコストダウンの可能性も、購入先の比較ポイントとして押さえておきましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

はじめての足場購入のあらゆる疑問を解消!最適な足場と安く買うコツ

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

5. 足場アンチを安全に利用するためのポイント

最後に、足場アンチを安全に利用するために気を付けるべきことをまとめました。

これから購入される場合も、現状で保有しているアンチを使われる場合でも、必ず押さえておきたいポイントです。

| ・5-1. インチとメートル規格のアンチが混在しないように管理する ・5-2. サビ対策を行う ・5-3. 定期的に破損チェックを行い、劣化した物を避ける ・5-4. 正確な設置で「踏み抜き事故」を防止する |

1つずつ、確認していきましょう。

5-1. インチとメートル規格のアンチが混在しないように管理する

「3-2. アンチの種類は「作業床の要件」を踏まえて選ぶ」でお伝えしたように、アンチには「インチ」と「メートル」規格の2種類があります。

「どちらも所有している」という場合は、必ず、混在しないように管理することが大切です。

両者は互換性がなく、混ざってしまうと、設置がスムーズに進まないだけでなく、規格が合わないアンチを無理に使用してしまうという事態が起こる可能性もあるからです。

結果として、不安定な足場になってしまい、重大な事故を招くおそれもあります。

使用前・使用後に規格を確認し、混入が起こらない管理を徹底しましょう。

5-2. サビ対策を行う

アンチは金属製ですので、サビ対策が必須となります。

防サビ加工を施した製品も多いですが、長期間使用していくうちに、加工の効果が劣化していくことも十分考えられます。

保管にはなるべく雨など湿気に触れない場所を選び、使用後は汚れや水気を取り除いてから保管場所に戻すなど、サビにくい管理環境を整えましょう。

5-3. 定期的に破損チェックを行い、劣化した物を避ける

定期的な点検で、アンチを含め、足場のほかの部材に損傷や劣化がないか確認することも重要です。

目で見て、表面のひび割れや変形、フックの損傷などがないか確認してください。

特に、表面の凹凸加工がすり減っている場合は、滑りやすくなっている可能性があります。

点検の目安としては、案件が終わり次第、足場を解体する際に都度行うことをおすすめします。地上で損耗をチェックし、次回の現場での使用に足るかどうかの判断を行いましょう。

劣化した物は新しい物へ交換し、損耗度が高い物は足場に使わないことが大切です。

5-4. 正確な設置で「踏み抜き事故」を防止する

最後に、アンチに限ったことではないのですが、足場の部材を正しく設置することを徹底しましょう。

アンチが正しく設置されていない場合、作業者が足を踏み抜いて転落する「踏み抜き事故」につながるおそれがあるからです。

設置時には、下記の図のようにアンチ全体を建枠の上に上げてから、下ろすという手順が重要となります。

①アンチの中心部分を持ち、バランスをとりながら

②建枠の上にアンチ全体を上げます。

③片側を下げて枠にフックを掛け、それから反対側を下ろしましょう。

下側から片側だけを掛けても、反対側を掛けることはできません。

無理にはめ込もうとすると足場全体が歪んでしまう原因になるので、正しい手順で取り付けましょう。

6. まとめ

この記事では、足場アンチの概要について詳しく解説しました。

最後に、記事の要点を振り返りましょう。

アンチとは、「枠組足場に使われる作業床」のことです。下記のような呼び方もされますが、

| アンチ以外の呼び方 |

|---|

| ・布板(ぬのいた) ・鋼製布板(こうせいぬのいた) ・床付き布わく |

同一の物を指し、特徴は次のようにまとめられます。

| アンチの主な特徴 |

|---|

| ・金属製で頑丈、安定性が高い特徴を持っている ・表面に凹凸加工など、滑り止めの工夫がある ・両端に、枠組足場に取り付けるためのフック(計4つ)付いている |

フックのない足場板や、一側足場、単管足場、くさび式足場でよく使われる踏板とは似て非なるものであり、使う場面が異なるので、取り違えないようにご注意ください。

種類はサイズが異なり、主に3つの幅(240、400、500mm)と5種類の長さが一般的な形といえます。

安全に足場を利用できるように、法令(改正労働安全衛生規則)の定めに適したサイズを選ぶことが重要です。

下記のポイントを押さえて、アンチを安全に利用できる環境を整えましょう。

| アンチを安全に利用するためのポイント |

|---|

| ・インチとメートル規格のアンチが混在しないように管理する ・サビ対策を行う・定期的に破損チェックを行い、劣化した物を避ける ・正確な設置で「踏み抜き事故」を防止する |

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

足場のリースとは?はじめて足場を借りる時の流れ・料金・審査のコツ

コメント