「壁つなぎについて、もっと詳しく知りたい」

「壁つなぎって、ちゃんと設置しないとどうなるの?」

足場の設置に壁つなぎは「なんとなく必要」とはわかっていても、その重要性や正しい扱い方までは把握できていない、という方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、壁つなぎは足場の倒壊を防ぐために不可欠な、非常に重要な部材です。

なぜなら、壁つなぎを適切に設置しないと、足場が不安定になり、強風や地震などの外部からの力によって倒壊する危険性が高まるからです。

足場は高所作業を安全に行うための仮設物であり、その安全を確保することは、作業員や通行人の命を守ることに直結します。

ですが、いざ足場を組もうとすると、

- どの種類を選ぶべきか?

- 設置間隔は決められているの?

- 設置方法は?

といった壁つなぎに関する疑問点が出てきて困りますよね。

そこで本記事では、壁つなぎの種類や選び方、関連する法令、必要数の目安などをプロ目線で解説していきます。

お読みいただければ、壁つなぎに関する疑問や不安を解消できるでしょう。

壁つなぎについての正しい知識を習得し、現場作業をより安全なものにしていきましょう。

1. 壁つなぎは足場の倒壊を防ぐ重要な部材

壁つなぎとは、その名の通り、足場と建物の壁を文字通り「つなぐ」ための部材です。

足場と建物をしっかり固定する役割を担っており、足場の倒壊を防ぐ上で大きな役割を果たします。

また、「壁つなぎ」は部材の名称ですが、足場を壁に固定すること自体を「壁つなぎを取る」と表現もします。

「壁つなぎを取っていない(=足場が建物にしっかり固定されていない)」場合、足場は見た目には自立していても、実際には非常に危険な状態です。

高さがある分、わずかな力でも大きく揺さぶられるからです。

強い風が吹けばあおられ、地震で揺れればバランスを失います。

そして一度傾けば、足場の重量そのものが倒壊を引き起こす力となります。

そうした危険を防ぐための部材の代表格が、壁つなぎなのです。

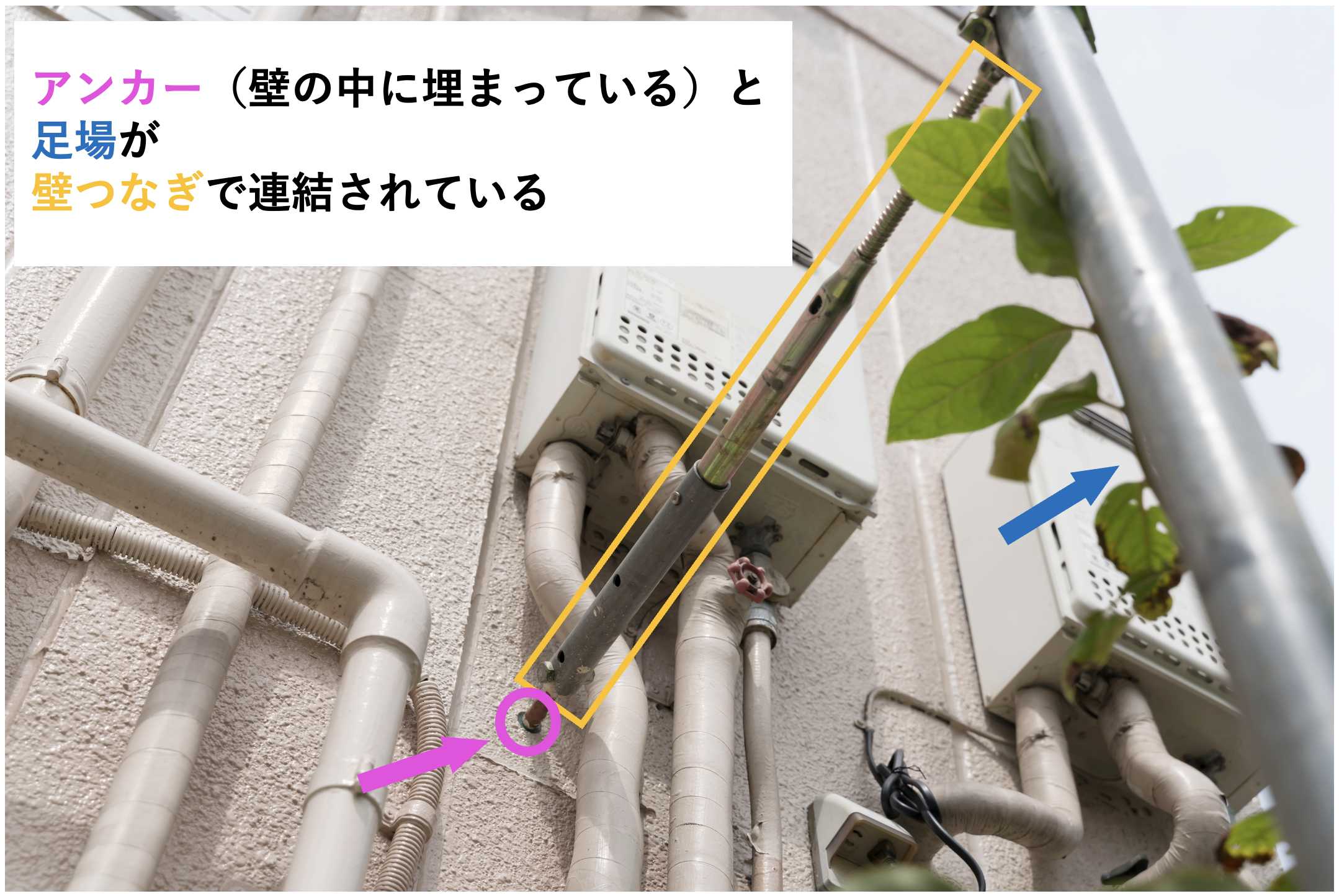

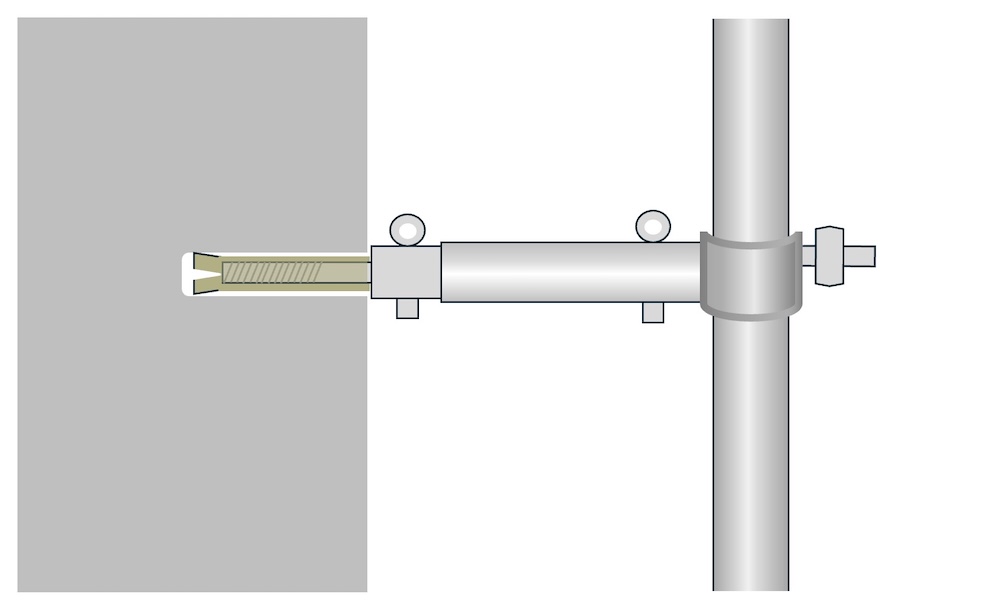

詳しくは「6. 壁つなぎの設置方法」で解説しますが、「アンカー」というネジ受けを建物の壁面に打ち込み、そこに壁つなぎをねじ込んで足場を固定する仕組みです。

1箇所の傾きから連鎖的に崩れ落ちるのを防ぐため、特定の箇所だけでなく足場全体に取り付ける必要があります。

そのため、たとえば数十戸程度の比較的小規模なマンションの改修工事でも数十本、大規模な現場になれば数百本単位で使われることも珍しくありません。

次章では、そんな壁つなぎの重要性について解説します。

2. 「足場の命綱」である壁つなぎの重要性

先ほどもお伝えしたように、壁つなぎは目立つ部材ではありませんが、強風にあおられたりして倒れそうになる足場を支える、いわば「足場の命綱」であり、大変重要な部材です。

万一足場が倒壊すれば、作業員だけでなく、周囲を通行する人々をも巻き込む大惨事になりかねません。

実際に、2012年3月に埼玉県東松山市で、外壁改修中のマンションに組まれていた足場が強風により倒壊。下敷きとなった保育園児2人のうち1人が亡くなるという事故が起こりました。

原因は、足場の倒壊防止措置が十分に講じられていなかったことにありました。

この事故を受け、県労働局が修繕工事現場を緊急パトロールしたところ、54現場中3現場で足場の倒壊防止措置に関連する違反が発覚。

足場作業を行うには所定の教育が必須であるため、危険性は誰もが理解していたはずです。しかし実際には、固定が徹底されていない実情が明らかになったのです。

この痛ましい事故をきっかけに、倒壊防止措置の重要性は改めて広く認識されるようになりました。

そして複数ある倒壊防止措置のうち、もっとも強固で安全性が高いのが「壁つなぎ+アンカー」によるものです。壁つなぎはまさに「足場の命綱」と呼ぶにふさわしい存在といえるのです。

次章では、足場の倒壊防止措置に関する法令について詳しく解説するとともに、足場の安定性を高める主な4つの方法についてお伝えしていきます。

3. 足場の倒壊防止措置は法的義務!壁つなぎを含めた4つの主な方法

足場の倒壊防止措置は、単に推奨されているのではなく、以下の労働安全衛生規則で義務付けられています。

一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。

チェーンなどで上から吊り下げて固定する「吊り足場」や、組み立て不要の「移動式足場」などを除く一般的な「支柱を立てて組み立てる足場(=一側足場、本足場、張出し足場)」においては、

- 壁つなぎを取る(何らかの方法で建物の外壁などに足場を固定する)

- 控えを設ける(何らかの方法で足場自体の自立安定性を高める)

のいずれかの措置を講じなくてはなりません。

具体的には、主に以下の4つの方法のいずれかが採用されます。

既にお伝えしていますが、4つの方法の中で一番強度が高く、安全面で採用を推奨するのが、「壁つなぎ+アンカー」です。

| 方法・使用部材 | 概要 | 対応ケース例 |

|---|---|---|

壁つなぎ+アンカー |

外壁に打ち込んだアンカー(雌ネジ)に壁つなぎ(雄ネジ)をねじ込み、足場が外側に倒れるのを防ぐ | もっとも強度が高いため、アンカーを打ち込める状況であればどんな現場でも推奨される。 |

全周緊結+控え(やらず) |

「控え」は、足場の支柱(建地)を地面から上斜め方向に補強するつっかえ棒。 建物の周囲をぐるりと取り囲むように足場を設置した上で控えを設置し、足場が外側に倒れるのを防ぐ |

|

壁当てジャッキ(圧縮材) |

壁当てジャッキ(壁面に圧着させ突っ張り棒のようにして足場の揺れを防ぐ部材)を建物の外壁に押し付けるようにして、足場の内側方向への倒れや横揺れを防ぐ |

|

挟み込み型(カンザシ) |

単管パイプとクランプを使って「F」の字が倒れたような形を作り、建物の躯体を挟み込んで固定する | 解体現場 (建物の解体時に壁つなぎが一緒に壊れてしまったり、がれきに埋まって見つからなくなってしまったりしてもったいないため) |

外壁に穴があくのを施主が嫌がることが多い一般住宅のリフォームや外壁塗装現場や、アンカーを打ち込む壁がないまだ現場などでは、上の表中でも挙げているような

- 全周緊結+控え(やらず)

- 壁当てジャッキ(圧縮材)

- 挟み込み型(カンザシ)

など別の措置を講じることになります。

これらは、厚生労働省によるガイドラインや、仮設工業会による技術基準にも以下のように明記されています。

(7)壁つなぎ又は控え

イ 建方作業前の足場には各面に控えを設けること。

敷地が狭あいで控えを設けることが困難な場合には全周を緊急結した構造とすること。ロ 建方作業後は、各面に控えを設けた足場以外の足場にあっては、足場の全周を完全に組み上げ、各面を相互に緊結するとともに、速やかに各面に壁つなぎを設けること。

建築物の構造等により壁つなぎを設けることが困難な場合には、火打ち及び圧縮材等を設け、かつ、足場の一面の長さが長い場合には頭つなぎを設けて足場を補強すること。(8) 筋かい

足場には、各面におおむね 45度の傾きの筋かいを全層及び全スパンにわたって設けること。

(15) 壁つなぎ等

壁つなぎ又は控え等の設置は次によること。① 建方前の足場

a. 原則として足場全周を緊結した構造とする。

b. 全周を緊結できない場合は、控え・斜材等で補強することにより足場の倒れ防止を施す。② 建方後の足場

a. 速やかに各面に壁つなぎを設ける。

b. 建築物の構造等により壁つなぎを設置することが困難な場合には、火打ち及び壁当て(圧縮材)を設け、かつ、足場の一構面の長さが 14m以上の場合には頭つなぎ等を設けて足場を補強する。

c. 壁つなぎ又は壁当て(圧縮材)は、垂直方向 5.0m(ブラケット一側足場にあっては 3.6m)以下、水平方向 5.5m 以下の間隔で設置し、かつ、足場の最上層及び側端が解放されている足場の場合は、当該側端にも設ける。

以上のように、「壁つなぎ+アンカー」での固定やその他の方法で現場の状況に応じて適切に足場の倒壊を防ぐことが、法的に義務付けられているのです。

| その他の足場倒壊防止措置 |

|---|

| 主な足場倒壊防止措置を上記でご紹介していますが、その他にも以下のような方法もあります。 ・屋上から吊るしたワイヤーで建物と足場を固定する ・壁つなぎ控え(鉄骨のフランジを締付けて固定する部材)やキャッチクランプ(鉄骨のフランジを挟み込んで単管パイプと接続するためのクランプ)で足場と鉄骨を連結させて壁つなぎを取る ・支柱間に斜めに渡す補強材「筋かい(ブレス)」を設置して、足場構造の強度を高める ・支柱の頭部分をつなぐ横木「頭つなぎ」を取り付けて、足場の水平方向へのずれを防ぐ ・足場最上部の四隅に二等辺角形ができるように斜めに渡す補強材「火打ち」を設置し、足場の水平方向のねじれを抑制する 筋かい・頭つなぎ・火打ちについては、単独で使うというよりは、他の手段と併用することが一般的です。 |

4. 壁つなぎや控えの設置間隔

足場の倒壊防止措置が必須であることがおわかりいただけたところで、もう一歩踏み込んで、措置に必要な部材の設置方法に関するルールを確認しておきましょう。

壁つなぎを設置する際には、法令で定められた設置間隔(下表)を守らなければなりません。

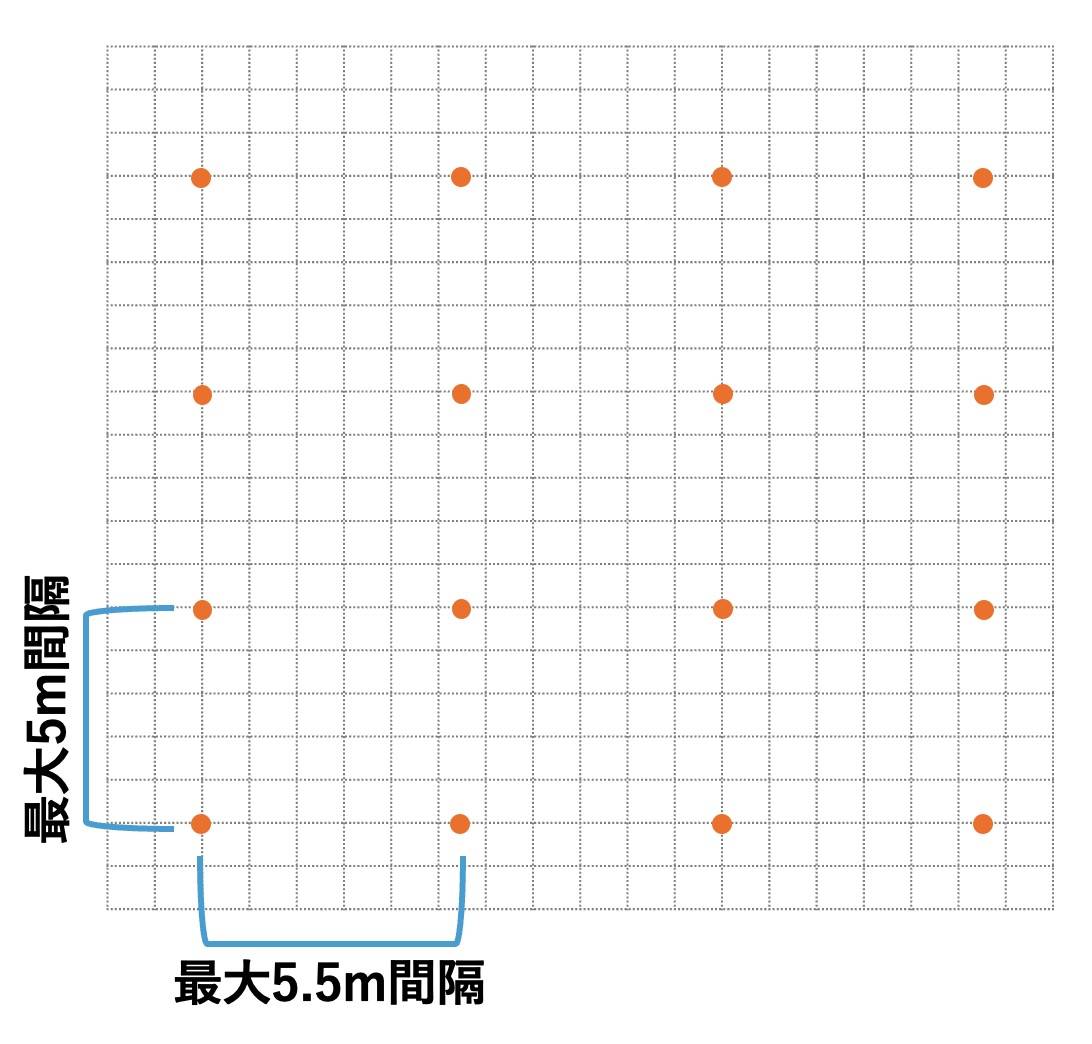

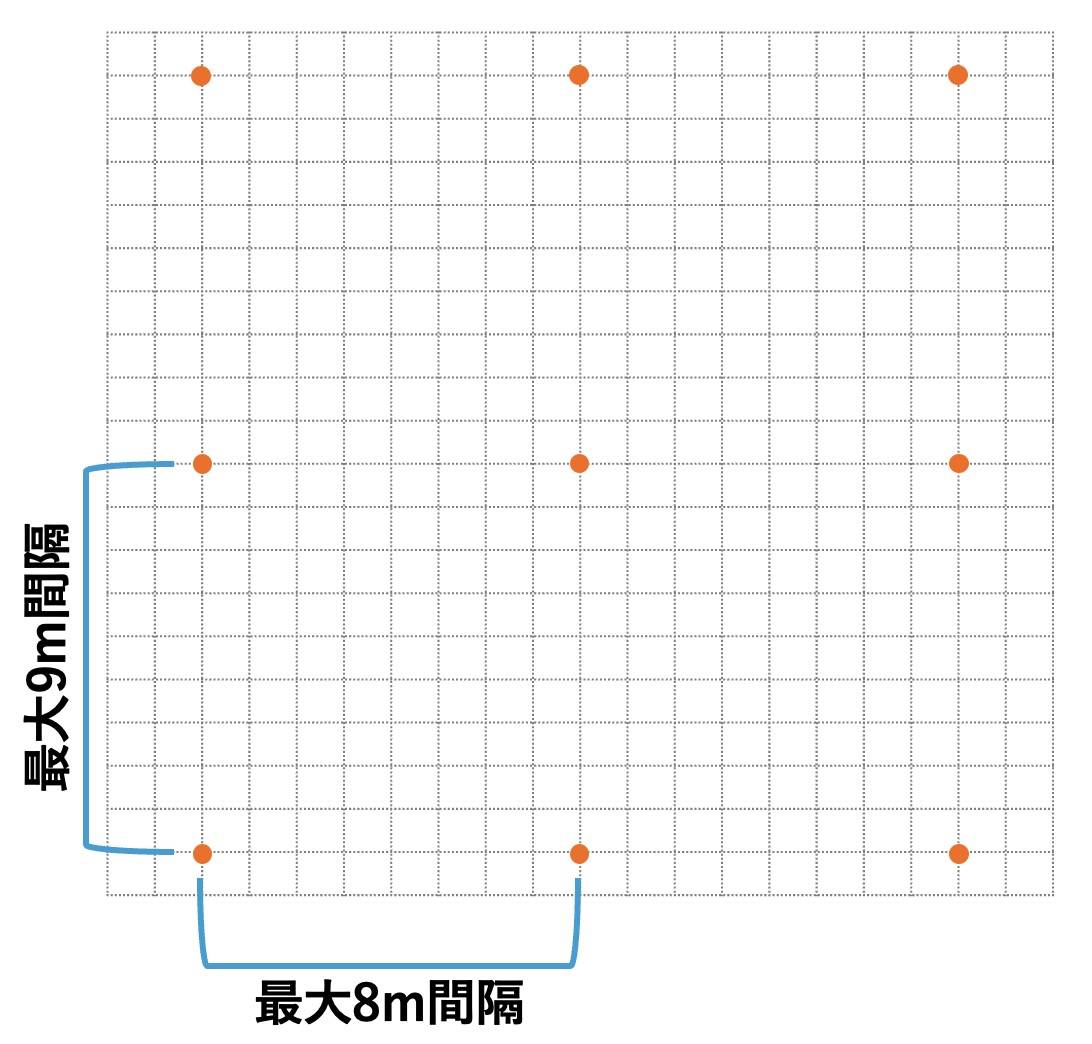

【労働安全衛生規則第570条第1項第5号により定められている壁つなぎの設置間隔】

| 足場の種類 | 設置間隔 | |

| 垂直方向 | 水平方向 | |

| くさび式足場・単管足場 | 5m以下 | 5.5m以下 |

| 枠組み足場 | 9m以下 | 8m以下 |

図で表すと、下図のようになります。

| 【くさび式足場・単管足場の場合】 | 【枠組足場の場合】 |

|---|---|

|  |

足場の種類によって間隔が異なるのは、くさび式足場や単管足場よりも安定性が高い枠組足場では、くさび式足場や単管足場ほど密に壁つなぎを設置する必要がないためです。

| 壁つなぎの設置間隔は語呂合わせで覚えよう |

|---|

| ※壁つなぎの設置間隔は数字がいろいろ出てくるので、覚えづらいと感じる人も多いかもしれません。 そんなときに役立つのが語呂合わせです。 たとえば、 「キューバ(9・8)へゴー!(5)ゴゴー!(5.5)」 と覚えてみると良いでしょう。 |

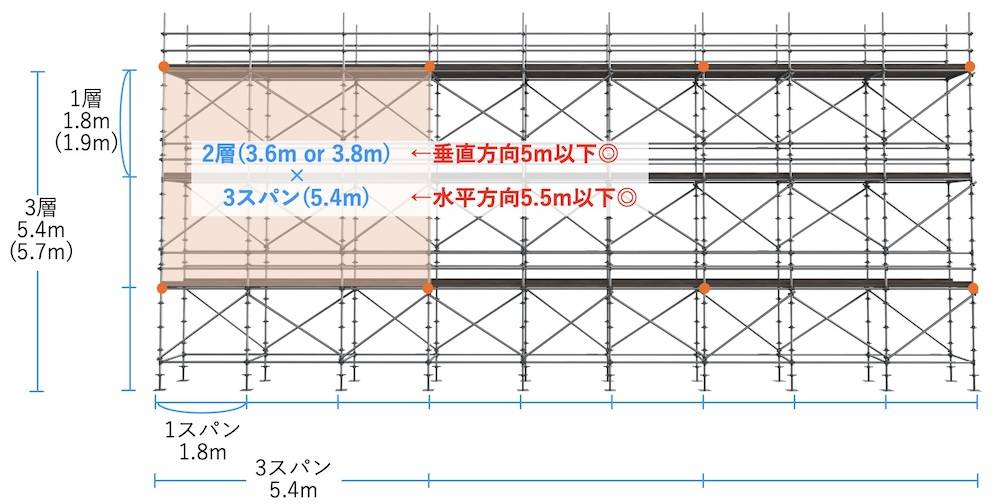

ただし、仮設工業会では、風による荷重が大きくなる状況を想定し、労働安全衛生規則の基準よりも厳しい「(垂直方向)2層以下ごと」での設置を推奨しています。

足場設置中は常に強風のリスクがあることを考えると、より厳格な仮設工業会推奨基準に従って設置するのが理想的です。

(※さらに精密に検討するには、仮設工業会が発行する『風荷重に対する足場の安全技術指針』などを参照して、風荷重を計算する必要があります)

| 仮設工業会の「2層以下ごと」の根拠 |

|---|

| 仮設工業会の「2層以下ごと」という基準は、労働安全衛生規則の基準(垂直方向5m以下)と、足場1層の高さ(くさび式足場では1.8mまたは1.9m)」との兼ね合いから導かれたものです。 一般に、壁つなぎは、下図内のピンク色枠付近に設置するのが望ましいとされています。 支柱(建地)と腕木(支柱間に取り付ける横材。下図黄色枠)が交わる場所に当たります。 この位置に設置することで、足場にかかる風の力が特定の場所に集中せず、安定して支柱全体に伝わるためです。  もし労働安全衛生規則の基準に従って5mごとに設置すると、腕木と腕木の間に設置する形になり、風の力の伝達が不安定になってしまいます。 そこで労働安全衛生規則の基準を満たしつつ、支柱と腕木の交点付近に設置するために、2層ごとに設置する必要性があるのです。(水平方向は3スパンごとにすれば交点付近でかつ基準も満たす)  |

5. 壁つなぎの長さは建物との距離に合わせて選ぶ

足場には壁つなぎの使用が原則必須であること、その設置間隔も決まっていることをお伝えしました。

では、実際に現場で使うときには、どういった壁つなぎを選べばよいのでしょうか。

結論としては、さまざまな長さのものが展開されている中から、現場の建物と足場との距離に合わせて、最適な長さのものを選びます。

建物からどれくらい離れた位置に足場が設置されるかは、

- 屋根に登るためだけの足場なら、建物に近接させて

- 外壁塗装用の足場なら、ローラーが扱いにくくならないよう建物から適度に離して

- 解体工事用の足場なら、取り壊し時に巻き込まないよう十分に距離を取って

といったように、現場によって変わってくるからです。

加えて、一つの現場に対し1種類の長さの壁つなぎさえ用意しておけばよいとは限りません。

出窓やバルコニーなどにより外壁に凹凸が存在する場合、複数の長さの壁つなぎを使い分けることになるからです。

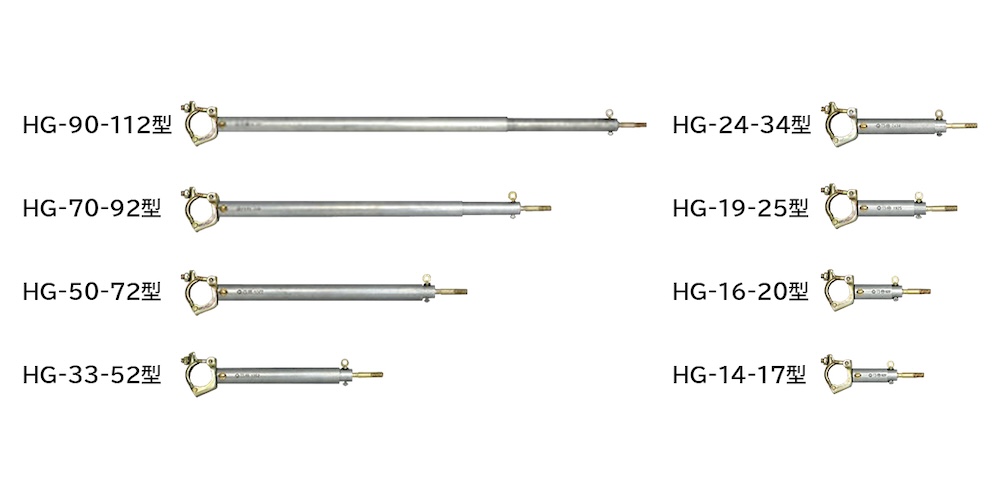

一定範囲での伸縮が可能な仕様となっており、おおむね下記のような長さ展開となっています。(細かな数値は製品によって異なります)

| 長さ | 価格相場(1本当たり) |

|---|---|

| 140~170mm前後 | 800〜1,500円 |

| 160〜200mm前後 | 800〜1,600円 |

| 190~250mm前後 | 1,000〜1,600円 |

| 240~340mm前後 | 1,000〜2,000円 |

| 330~520mm前後 | 1,200〜2,100円 |

| 500~720mm前後 | 1,400〜2,500円 |

| 700~920mm前後 | 1,600〜3,000円 |

| 900~1,120mm前後 | 1,800〜3,200円 |

最大使用長は1,200mm(それ以上になると仮設工業会の認定品基準に不適合)と決まっているため、1,200mmを超えるものがないのは各メーカー共通です。

現場を事前に調査し、足場図面に基づいて、最適な長さの壁つなぎを使えるようにしておきましょう。

6. 壁つなぎの設置方法

ここまで、壁つなぎがなぜ重要なのか、どういった種類があってどう選べばよいのかについてお伝えしてきました。

本章では、実際に壁つなぎを設置する手順を確認しておきましょう。

壁つなぎは、ネジ受けとなる「アンカー」という部材と組み合わせて使うのが基本です。

建物の壁面に打ち込んだアンカーのネジ穴に壁つなぎ(雄ネジ)をねじ込んで固定します。

アンカーを使わずに固定するタイプの壁つなぎも流通していますが、もっとも強固で安全性が高いのは、アンカーを使ったこの方法です。

以下でご紹介するのも、アンカーを使った方法の設置手順となります。

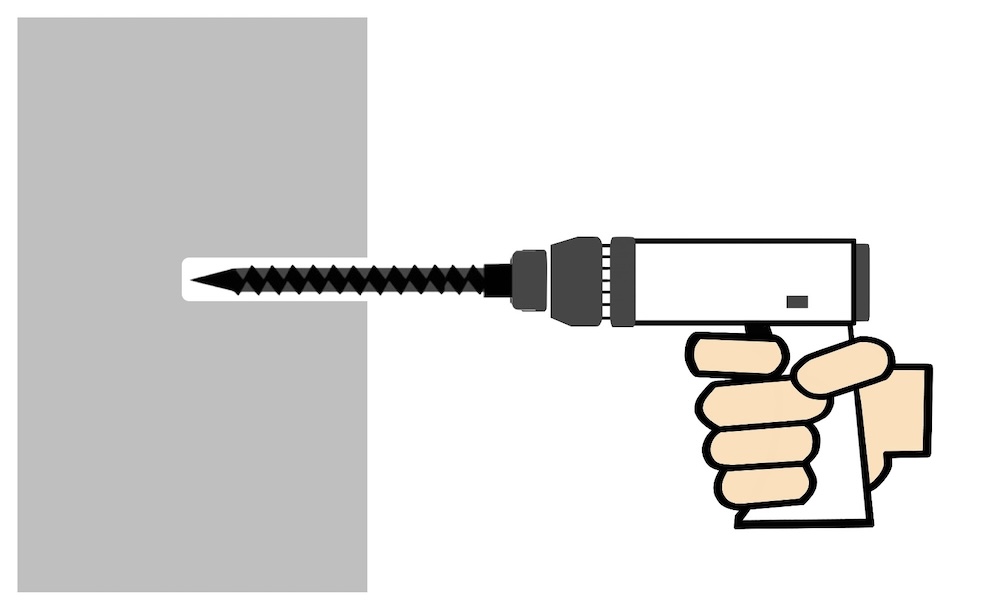

【手順1】壁面に下穴をあける

まずはアンカーを打ち込むための下穴を、製品指定の径のドリルを使って壁面にあけます。

このとき、十分な引き抜き強度を確保するため、アンカーの規定深さよりも10mm程度深めに穴をあけるのがポイントです。

穴をあけた後は、ダストポンプなどを使って内部の切粉を取り除きます。

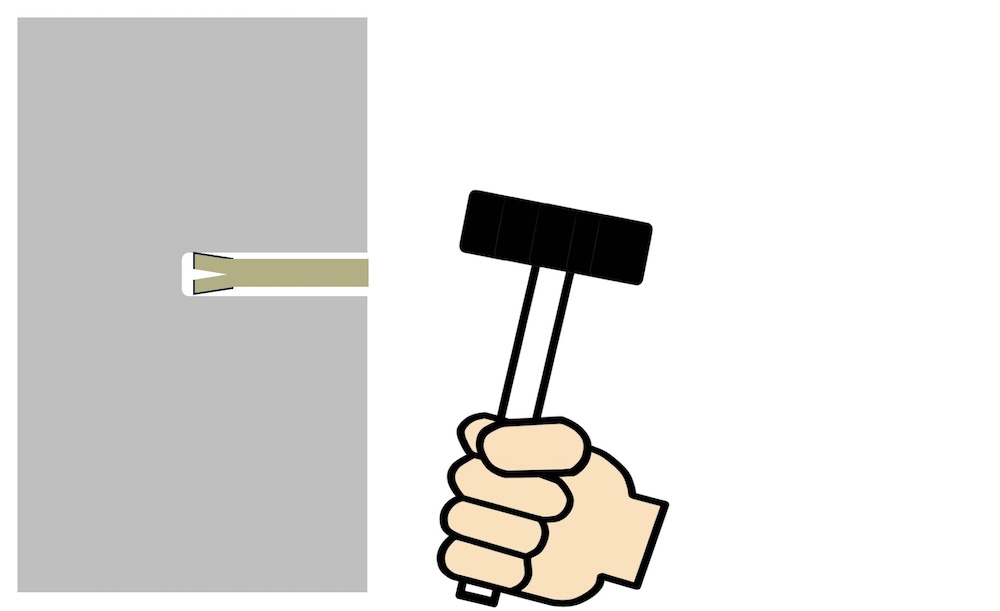

【手順2】下穴にアンカーを打ち込む

壁面にあけた下穴にアンカーを差し込み、ハンマー(あれば製品指定の専用打込み棒も)を使ってアンカーを打ち込みます。アンカーがぐらつくことのないよう、奥までしっかりと打ち込みます。

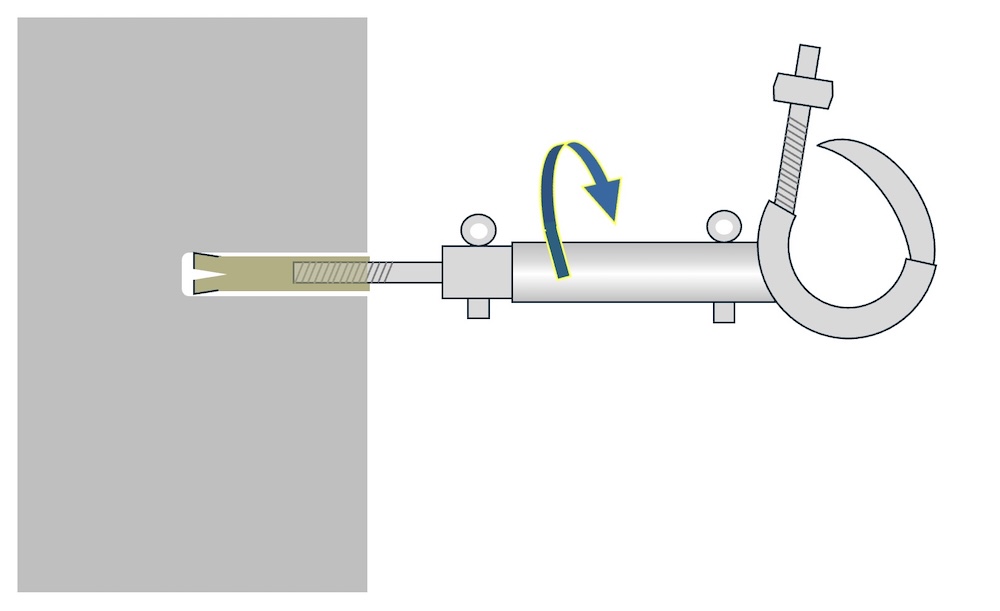

【手順3】壁つなぎをアンカーにねじ込む

アンカーを壁面に埋め込んだら、壁つなぎの雄ネジになっているほうの端を、アンカーにまっすぐにねじ込み、取り付けます。

【手順4】壁つなぎと足場を連結する

最後に、壁つなぎのもう一方の端(クランプになっている方)を、足場の支柱につかませて連結します。壁つなぎが足場から外れることのないよう、クランプのボルトをしっかりと締め付けます。

7. 壁つなぎに関するよくある疑問

壁つなぎの重要性や設置方法について既にご理解いただけているかと思います。

ですが、いざ現場で足場を組もうとすると、次のような疑問が浮かんでくるかもしれません。

|

そこで本章では、足場設置をお考えの方が戸惑いがちな、壁つなぎに関するこれらの疑問に対し回答していきます。

どちらも「よくある疑問」ですので、ぜひクリアにしておきましょう。

7-1. 【Q】何本必要かがわからないときはどうすればいいの?

【A】「3. 足場の倒壊防止措置は法的義務」でお伝えした設置間隔をもとに必要数を計算しますが、難しければ、試算ツールを活用したり、プロに頼ったりするなどしましょう。

「小規模な足場だし、壁つなぎは数本でいいだろう」といった安易な判断が、深刻な事故を招きかねないからです。

足場は施工面積(≒建物の壁面積)が大きくなればなるほど風の影響を受けやすくなるため、建物の規模と壁つなぎの使用本数は比例します。

したがって、規模が小さければ壁つなぎの本数も少なめなのは確かではありますが、だからといって感覚で本数を決めるのは大変危険です。

足りていなかった場合に起こり得る「足場の倒壊」という代償は、あまりにも大き過ぎます。

もしご自身で計算するのが難しい場合は、足場JAPANで提供している数量計算ツールを使えば、施工面積と建物のおおよその高さを入力するだけで必要数がすぐにわかるので、ぜひご活用ください。

※無料・登録不要でお使いいただけます。

プロに確認してほしいということであれば、私たち足場JAPANにお気軽にご相談ください。

図面を送っていただければ、豊富な施工経験を持つ担当者が、必要な数量と見積もりを同時にお出しいたします。

|

まとまった本数が必要な壁つなぎだからこそ、足場JAPANがお役に立ちます!

|

|---|

高品質な資材を安定的かつリーズナブルに仕入れられるパートナーとして、「足場JAPAN」をぜひご検討ください。 【豊富な現場経験】 足場・仮設資材の専門サイト「足場JAPAN」は、大規模工事も手がける株式会社エルラインが運営しています。 現場経験豊富な担当者が、長年培ってきたノウハウを活かしたコンサルティングをご提供。 壁つなぎをはじめとした各種資材のお悩みも、お気軽にご相談ください。 【圧倒的な価格競争力】 自社使用分と販売分を一括大量仕入れしています。自社も大規模工事を手がけるからこそ可能なスケールメリットで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 大量購入の場合には、柔軟に対応いたしますので、ぜひご相談ください。 「良質な資材を、徹底的に安く、迅速に届けたい」という想いを掲げ創業して以来、お客様の「困った」に真摯に向き合ってきた私たち。 安全な足場づくりのパートナーとしてお力になれることを願っています。 |

7-2. 【Q】壁つなぎを取り外した後に残る壁の穴はどうするの?

【A】工事が終わり壁つなぎが取り外された後に外壁に残る穴は、中にコーキング剤を充填して埋めた上で周囲の色に合わせて塗装し、目立たないようにします。この作業を「タッチアップ」と呼びます。

穴があいたままにしておくと美観を損なうだけでなく、雨水が侵入して建物の劣化を早める原因にもなるため、放置することはしません。

より手早くきれいにタッチアップするためのパッチやキャップも流通しているので、そうしたものを利用してもよいでしょう。

8. まとめ

足場を固定するための部材「壁つなぎ」について解説してきました。

以下に要点をまとめます。

▶︎壁つなぎは、足場と建物の壁を連結することで足場を固定し、倒壊を防ぐ部材

▶︎複数ある倒壊防止措置のうち、もっとも強固で安全性が高いのが「壁つなぎ+アンカー」による方法

▶︎壁つなぎを設置するなどの足場倒壊防止措置は、単に推奨されているのではなく、法的な義務である

▶︎労働安全衛生規則第570条第1項第5号により定められている壁つなぎの設置間隔は、下表の通り

| 足場の種類 | 設置間隔 | |

| 垂直方向 | 水平方向 | |

| くさび式足場・単管足場 | 5m以下 | 5.5m以下 |

| 枠組み足場 | 9m以下 | 8m以下 |

ただし、仮設工業会は、労働安全衛生規則の基準よりも厳しい「(垂直方向)2層以下ごと」での設置を推奨している

▶︎現場の建物と足場との距離に合わせて、最適な長さのものを選ぶ

▶︎壁つなぎの設置手順は以下の通り

| 【手順1】壁面に下穴をあける 【手順2】下穴にアンカーを打ち込む 【手順3】壁つなぎをアンカーにねじ込む 【手順4】壁つなぎと足場を連結する |

本記事が、足場の内製化を進めているなどの事情で、壁つなぎについての情報を求める皆様のお役に立ちましたら幸いです。

コメント