「足場の根がらみについて知りたい!絶対に付けなきゃいけないんだよね?」

「最近足場の安全が気になっていて、自分の根がらみの認識が正しいかどうか確認しておきたいな」

建築業に関わる方なら「根がらみ」をご存知かと思いますが、古くから当たり前のように使われてきた用語だけに、正しい認識を問われると少し不安になりますよね。

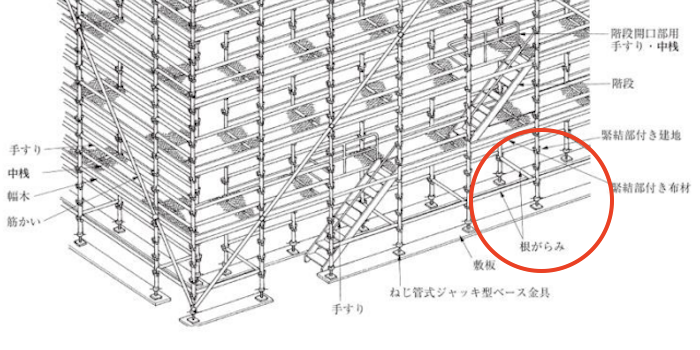

足場の根がらみとは、足場を補強する横材のことです。

根がらみで低い位置の支柱と支柱を連結することで、横ずれや崩壊を防いで足場を安定させる働きがあります。

※「根がらみ」単体では、木造建築の床束(床を支える垂直な支柱)の安定性を高めるために横方向に固定する部材を指す場合もありますが、本記事では「足場の根がらみ」に限定して取り上げます。

足場での安全な作業環境を確保するために、根がらみの設置は不可欠で、労働安全衛生規則第570条においても、

『足場の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため根がらみを設ける等の措置を講ずること』(e-GOV法令検索「昭和四十七年労働省令第三十二号労働安全衛生規則」より抜粋)

と定められています。

ただし、形式的に設置するだけでは、あまり意味がありません。

なぜなら、根がらみの不備や誤った使い方によって、命に関わる事故が起きているからです。

この記事では、足場の根がらみの設置基準や正しい取り付け方を解説します。

また、根がらみの重要性を知っていただくために、実際の事故事例をご紹介します。

|

【この記事を読めばわかること】

|

|---|

|

この記事を読めば、足場の根がらみの重要性が再確認できます。

今すぐ足場の安全性を高めたい方に役立つ内容ですので、最後まで目を通していただけたらと思います。

1. 足場の根がらみとは

足場の「根がらみ」とは、足場の脚部に設置される横材で、支柱同士をつなぎ、足場全体の強度を高める役割を持っています。

根がらみの設置で、足場の横ずれや崩壊を防ぎ、安定性を確保することができます。

|

チェック!【根がらみの由来】

|

|---|

| 根がらみの起源は、和風建築における床組材にあります。 日本家屋では、柱を玉石にのせるだけの基礎構造が一般的で、床下が高く設計されていました。 ※玉石(ぎょくせき):一定の大きさの石。木造建築の基礎として使われる。 そのため、揺れに備えて脚部を木製の板で連結し、強度を維持する工夫が施されており、この木製の板が、「根がらみ」または「根がらみ貫(ぬき)」と名付けられていたのです。 これに派生して、足場を支える横材も「根がらみ」と呼ばれるようになりました。 |

根がらみは、足場の安全を保つ3つの役割を担っています。

|

足場の根がらみの主な役割3つ

|

|---|

支柱を横材で連結することで、足場全体が一体化し、揺れやぐらつきを防ぎます。 |

根がらみが支柱をしっかり固定することで、外側への広がりを防ぎ、沈下してもバランスを崩しにくくなります。 |

根がらみを設置することで、支柱がしっかり固定され、風の力を足場全体で分散できるため、倒壊リスクが軽減します。 |

さらに、根がらみの設置には、足場を組み上げる際、作業者の手すり代わりにもなるというメリットがあります。

低い位置に手すりがあることで、作業者は自然と重心を下げた姿勢を取りやすくなり、足を引っ掛けるリスクも軽減して、安定感が向上します。

このように、足場の安定性と安全な作業環境を確保するために、根がらみの設置は欠かせません。

次章では、その設置の際に定められたルールについて詳しく解説します。

2.足場の根がらみについて法令で定められている設置ルール

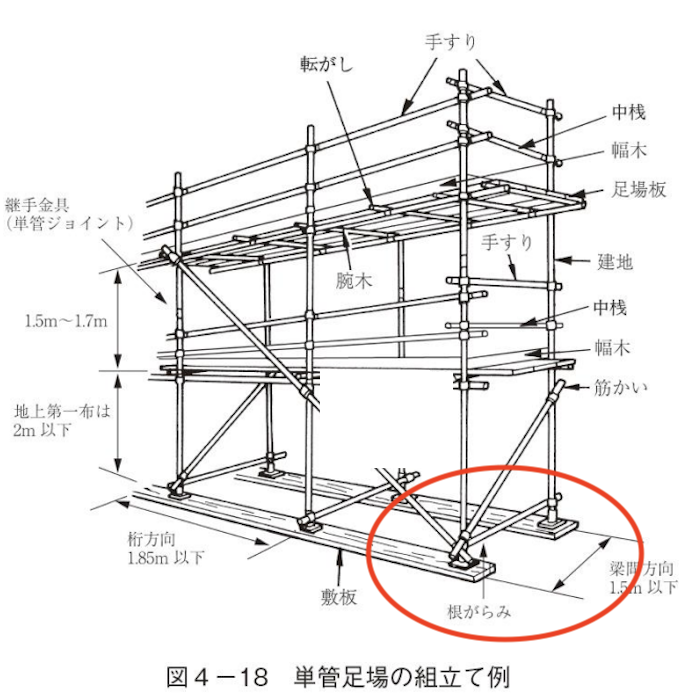

労働安全衛生規則第570条において、鋼管足場では根がらみの設置が必須であることが定められています。

※鋼管足場:鋼管を使用した足場。枠組、くさび緊結式、単管など、一般的な足場のほとんどが該当する。

足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。

また、足場自体に高さ等の決まりがあるように、根がらみにも様々な設置ルールが設けられています。

ここでは、厚生労働省「足場先行工法に関するガイドライン」および、一般社団法人仮設工業会の「くさび緊結式足場の組立ておよび使用に関する技術基準(改訂版)」の中から、根がらみの設置についての記述を抜粋してご紹介します。

| 法令で定められた設置ルール |

|---|

| 1. 根がらみはできる限り(地面から近い)低い位置に設置する |

| 足場の脚元を固定するための根がらみは、低い位置に取り付けるのが効果的です。 できるだけ地面に近い位置に設置することで、足場全体がしっかり安定し、高所作業でも揺れにくくなります。 |

| 2. 根がらみをはずした開口部がある場合、筋かい等で補強すること |

| 足場の一部に開口部(根がらみを設置できない空間)があると、その部分だけ強度が弱くなってしまいます。そこで、斜めに入れる「筋かい」などの補強材を使い、足場全体の強度を保つことが定められているのです。 |

| 3. 桁行方向、梁間方向それぞれに根がらみを設置する ※ただし、ねじ管式ジャッキベース型金具を2本以上の釘等により敷板に固定した場合は、桁行方向の根がらみを省略できる |

| 足場には、建物に沿って長く伸びる「桁行方向」(地面と並行)と、それに対して直角に交わる「梁間方向」(奥行き方向)があり、両方向に根がらみを設置することで、足場の剛性を高めることができます。 ただし例外があり、ジャッキベース(足場の土台となる部分)が一定の条件のもと、しっかり固定されていれば、桁行方向の根がらみは省略しても足場の安定は維持されます。 |

出典:厚生労働省|足場先行法に関するガイドラインより

一般社団法人仮設工業会|くさび緊結式足場の組立ておよび使用に関する技術基準(改訂版)より

このように、根がらみの設置ルールにはすべて理由があり、安全な足場を作るためにはこれを遵守しなくてはなりません。

事故リスクを軽減させるためにも、法令や基準を正しく理解し、根がらみを適切に設置するようにしましょう。

3. 「根がらみ」の正しい設置の重要性がわかる2つの事故事例

「足場に根がらみが必要なのはもう十分わかった」

「これまでも根がらみは設置していたから、細かいルールまでは気にしなくても大丈夫」

こんな風に思っている方がおられるかもしれません。

しかしながら、根がらみをただ形式的に設置しているだけでは不十分と言わざるを得ません。

正しく設置されていなかったり、誤った使い方をすると、思わぬ事故につながる可能性があるからです。

この章では、実際に起きた2つの事故事例を紹介し、根がらみの重要性を改めて考えていきます。

|

根がらみにまつわる3つの事故事例

|

|---|

|

順にみていきましょう。

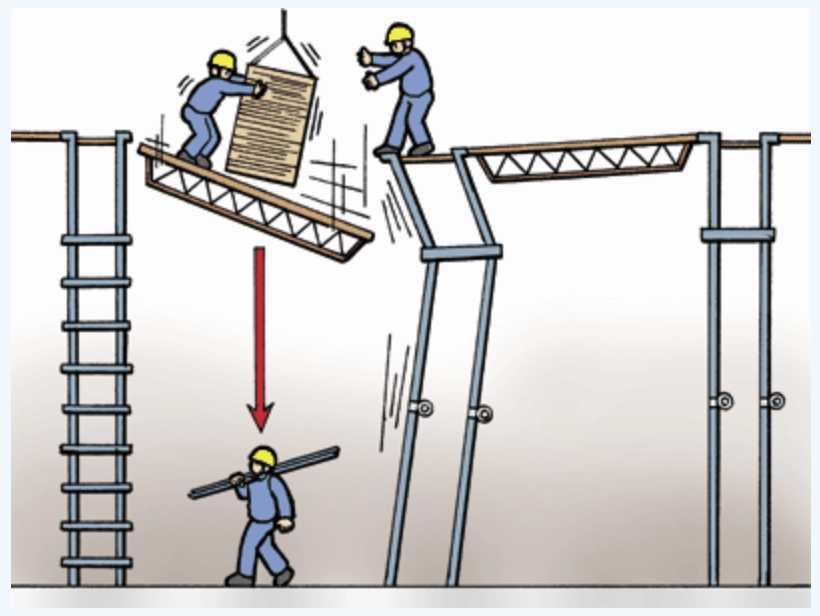

3-1. 事故事例1|移動式クレーンで型わく材を荷上げ中に型わく支保工が倒壊

最初に、ご紹介するのは、型わく支保工(かたわくしほこう)の倒壊事故の事例です。

型枠支保工とは、コンクリートを流し込むための型枠を支え、保持するための仮設構造物です。

足場の組み立て工事とは目的が異なりますが、鋼製パイプを使用して建て込む点では共通しています。

そのため、型枠支保工についても、労働安全衛生規則において、「根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること」と定められています。(労働安全衛生規則 第二編 第三章 型わく支保工)

根がらみの重要性が実感できる事例としてご覧ください。

| 【事故事例1の状況】 |

|---|

| この事故は、屋内温水プール建設工事において建家のスラブ※のコンクリート用型わく支保工の組立作業中に発生しました。 ※建屋のスラブ:鉄筋コンクリート造の建物で用いられる床や屋根の構造床 当日は、プール管理棟の1階スラブの型わく支保工を組み立てるため、移動式クレーンで型わく材の束(約790kg)を既に敷かれていたコンクリート打設用の型わく支保工の上に運搬していました。  この事故で、作業の直下で単管2本を運んでいた作業者は、落下してきた型わく材の束等に激突されて死亡しました。 また、既設の型わく支保工の上で吊り上げた型わく材の束の玉掛け・誘導作業を補助していた作業者が、落下した型わく材の束等と一緒に1階床上に落下し休業2ヶ月の重傷を負いました。 後になって、小梁(こばり)用型わく材を支えていたパイプサポートに、根がらみ等が付けられておらず、型わく材の束(約790kg)や鉄筋(フープ筋)を支えることができなかったことが判明しました。 |

この事故の原因の1つが、型わく材を支える箇所に「根がらみ」に相当する補強がなかったことです。

支えが不十分だったために、型わく材や鉄筋の荷重に耐えきれず、倒壊につながってしまいました。

報告レポートでは、今後の対策として、型わく支保工の強度確保と、水平つなぎや根がらみの確実な取り付けが必要であると明記されています。

足場においても同様に、根がらみを適切に設置しなければ、支柱の安定性が損なわれ、大事故につながる危険性があります。

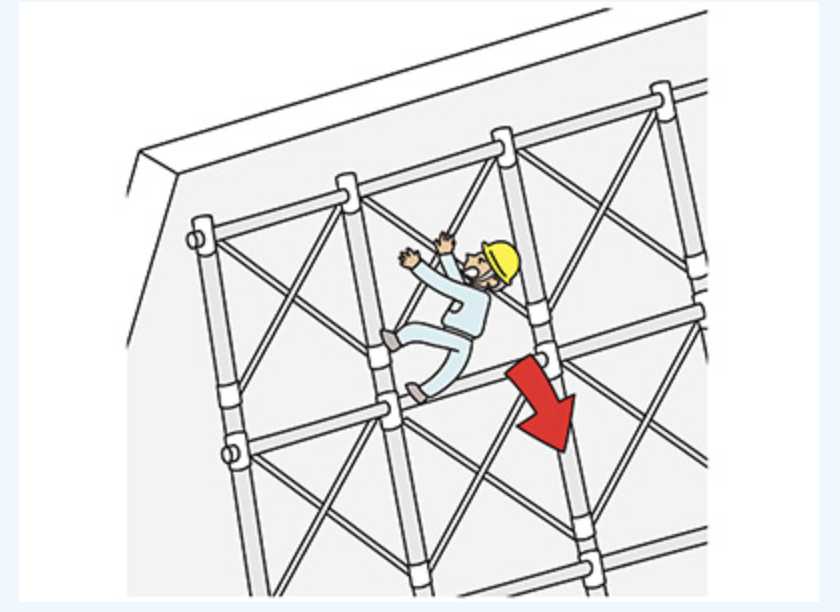

3-2. 事故事例2|作業中に足を載せていた根がらみから足を滑らせ墜落

次に紹介するのは、根がらみの誤った使用が原因と考えられる事故です。

塗装前準備作業(養生)中だった被災者は、根がらみに足をのせていて、高さ13mの仮設足場から墜落しました。

| 【事故事例2の状況】 |

|---|

この事故は、大型ソーラーパネル建造物裏側の鉄骨の塗装前準備作業(養生)中に発生しました。  出典:厚生労働省|職場のあんぜんサイト|労働災害事例 被災者は、高さ13mの仮設足場とソーラーパネルとの間の開口部(115cm)の箇所で養生作業を担当していました。 ところが、鉄骨(幅5cm)または根がらみ(径4.8cm)に足を載せて体を支えながら作業を行っていたところ、載せていた足を滑らせて地上まで墜落し、脳挫傷のため死亡しました。 |

この災害の大きな原因は、本来足を載せるべきではない根がらみ(鉄骨)の上に足を載せて養生作業を行ったことにあります。

事故防止のためには、落下防止網の設置や、労働者に安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を講じることに加え、チーム全体で根がらみに対する正しい認識を持つことが求められます。

2つの事故事例からわかるのは、根がらみは「ただ取り付ければいい」というものではないということです。

適切に設置することはもちろん、作業者がその役割を正しく理解し、安全な使い方をすることも同じくらい重要です。

次の章では、根がらみの正しい取り付け方について詳しく解説します。

安全な作業のために、しっかり確認していきましょう。

4. 足場の根がらみの正しい取り付け方

足場の根がらみの、正しい取り付け方法を解説します。

ただし、根がらみの設置方法は、現場の状況や足場の種類によって多少とも異なります。

お伝えするのは、一般的な取り付け方法であることを把握した上でご覧ください。

また、根がらみの取り付け作業を行う際は、必ず以下の点を徹底しましょう。

|

【根がらみ取り付け作業時に注意すること】

|

基本的な組み立ては、確認作業を含めて5つのステップで構成されます。

それでは、順を追って見ていきましょう。

| 足場に絡みを取り付ける5つのステップ |

|---|

| ステップ1|事前準備と確認 |

|

根がらみの設置前に、以下の点を確認します。

|

| ステップ2|根がらみ支柱の配置 |

|

| ステップ3|外柱(後踏み側・桁行方向)の根がらみの取り付け |

|

| ステップ4|内柱(前踏み側・梁間方向)の根がらみの接続 |

|

| ステップ5| 水平・垂直等の確認 |

|

以上が、足場の根がらみの一般的な取り付け手順です。

根がらみの正しい取り付けは、足場全体の安全性を左右する重要な作業です。

作業者全員が正しい知識を持ち、慎重に作業を進めることが、安全な現場づくりにつながります。

5つのステップを参考に、適切な部材や工具を使用し、正確な配置と確実な固定を徹底しましょう。

5. 「根がらみ」を含む足場の設置に必要な部材をお得に仕入れる方法3つ

根がらみを設置するためには、単管パイプやクランプ、ジョイント部材などが必要ですが、これらの部材は根がらみだけでなく、足場全体を組み立てるためにも広く使用されるものです。

つまり、現場で必要となる資材の量はかなりのボリュームになるため、できるだけコストを抑えつつ、過不足なく仕入れることが重要です。

ここでは、根がらみを含む足場の設置に必要な部材を、できるだけお得に仕入れる方法を3つご紹介します。

|

根がらみを含む足場の設置に必要な部材をお得に仕入れる方法

|

|---|

|

順にみていきましょう。

5-1. 中古品の活用を選択肢に入れる

根がらみを含めた足場の部材をお得に仕入れるポイントの1つめは、中古品の活用です。

中古品をうまく活用することで、大幅なコスト削減が可能になります。

根がらみで使用する単管パイプやクランプ、ジョイント部材などは、耐久性が高いため、中古品でも問題なく安全に使用できます。

価格は新品の20〜30%オフで手に入ることが多く、使用年数や状態をしっかり確認した上で選べば、コストパフォーマンスを大きく向上させることができます。

品質管理が徹底された中古品を選び、賢く活用することで安全性を確保しつつコストダウンを実現しましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

はじめての足場購入のあらゆる疑問を解消!最適な足場と安く買うコツ

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

5-2. 短期工事の場合は「レンタル」を検討する

短期工事で足場を設置する場合は、足場材のレンタルを検討するのも一案です。

1ヶ月未満の使用であれば、多くの足場材において、レンタル料金は新品の半額以下になることが一般的です。

そのため一時的な工事 で使用する場合、購入するよりもコストを抑えられる可能性が高いでしょう。

ただし、レンタル期間が長くなる(約3ヶ月以上)と、レンタル料金が購入費用を上回る可能性もあるため注意が必要です。

また、以下の点にも気をつけましょう。

- 返却時の状態 :汚れや損傷があると追加料金が発生することがある

- 運搬コスト :レンタル会社までの輸送費や返却費用も考慮が必要

事前に レンタル期間・料金・諸費用 をしっかり確認し、トータルコストを比較した上でお得かどうかを判断するようにしてください。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

足場のリースとは?はじめて足場を借りる時の流れ・料金・審査のコツ

5-3. 資材店で図面を見せて相談する

お得に仕入れるポイントの3つめは、部材の購入前に資材店で図面を見せて相談することです。

これにより、現場に最適な部材と必要な数量を正確に選べ、無駄な購入や不足を防ぐことができます。

たとえば、根がらみの設置で必要な部材の数や、実際にどれくらいの単管パルプや留め具を用意すれば良いかは現場ごとに異なるため、なかなか正確に想定するのが難しい場合があります。

各現場に最適な部材や数量をしっかり把握することが、無駄な購入や不足を防ぎ、効率的な設置作業につながります。

そのため、工事の規模や建物の形状がわかる図面を準備し、資材店で相談することが非常に大切です。

専門知識を持ったスタッフに、現場に最適な部材や数量に関する意見を聞くことで、間違いのない選定ができるでしょう。

| 足場材を購入するなら「足場JAPAN」がおすすめ |

|---|

足場JAPANは、くさび式足場・次世代足場・単管パイプ・安全鋼板・シートやネット類など、建設工事に必要な資材を新品・中古の両方で取り揃えています。 さらに、足場JAPAN運営元である私たちエルラインは、自社でも建設工事を行うため、メーカーから大量に資材を仕入れることで、大幅なボリュームディスカウントを実現しています。 セットで大量に購入する場合は、さらに値引きも可能ですので、ぜひご検討ください。 また、「必要な足場材の種類や数量がはっきりとはわからない」という方に向けては、相談サービスも提供しています。 足場を架ける建物の図面を送っていただくだけで、経験豊富な担当者が足場材の数量を算出し、無料で見積もりを出させていただきます。 足場材を定期的に購入する必要がある方は、足場JAPANの利用をご検討ください。 |

6. まとめ

足場の根がらみとは、低い位置の支柱と支柱を連結する横材のことです。

根がらみは、足場の安全を保つ3つの役割を担っています。

- 足場の強度を上げる

- 支柱の横滑りや不等沈下を防ぐ

- 風荷重を分散させる

また、足場の組み上げの際に、作業者の手すり代わりにもなるというメリットがあります。

足場の強度を高め、作業者の安全な環境を維持するために、確実に根がらみを設置しましょう。

適正な施工が、工事全体の円滑な進行につながります。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

【2025年最新】建築資材の高騰と市場動向・今後の対応策も解説

足場用クランプ完全ガイド|種類・選び方・価格・注意点まで解説

コメント