「親綱について知りたい。素材や張り方に決まりってあるの?」

「親綱の安全はどう確かめればいい?当たり前に使ってきたけど、安全を問われるとちょっと不安…」

現場作業に従事している方なら、親綱を使用した経験はあるかと思いますが、細かなルールまでは把握できていない方も少なくないのではないでしょうか。

ご承知の通り、親綱(おやづな)とは、安全帯(墜落制止用器具)を取り付けるために設置されるロープのことです。

親綱支柱から緊張器でしっかりと張られ、作業員は、その親綱に自身のフルハーネス型安全帯のフックを掛け、安全を確保しながら作業を行います。

作業員の命を支える欠かせない部材であり、墜落事故を未然に防ぐ、まさに命綱といえるでしょう。

ただし、親綱は、ただ設置すればよいというものではありません。

まず、以下のような点を確認する必要があります。

- 親綱および関連機器の素材が規定に適合しているかどうか

- 損傷(切り傷、摩耗、溶断など)がないかどうか

また、張り方についても、次のようなルールがあります。

- 1本の親綱は1人で使用し、同時に複数人で使用しない

- 親綱支柱のスパン(支柱間隔)は10m以下とする

- 緊張器を使用し、常にピンと張った状態で使用する

これらを守らず、ただ形式的に親綱を設置しているだけでは、安全面でのリスクが高まり、事故につながる可能性があるため、正しく理解・現場に浸透させておくことが重要です。

そこで、この記事では、親綱の安全な使用にあたって知っておくべきルールや注意点を、わかりやすく解説します。

この記事を読めば、親綱に関する曖昧な知識がクリアになり、自信を持って設置・点検に取り組めるようになります。

現場の事故をできる限り防げるよう、安全対策を万全にしたい方に役立つ内容ですので、ぜひ最後まで目を通していただけたらと思います。

1. 親綱(おやづな)とは|高所作業時の命綱となるロープ

親綱とは、安全帯(墜落制止用器具)※を取り付けるために設置されるロープのことです。

| ※安全帯(墜落制止用器具)について 2019年2月の法改正により、労働安全衛生法施行令が改正され、「安全帯」は正式には「墜落制止用器具」と呼ばれるようになりました。 ただし、一般的な現場では今でも「安全帯」という呼び方が使われています。 そのため、この記事では敢えてわかりやすく「安全帯」という言葉を使用しますが、ここでいう安全帯は、かつて含まれていた胴ベルト型(U字つり)を含まない「フルハーネス型の墜落制止用器具」を指すものとしてお読みください。 参照:厚生労働省|安全帯が「墜落制止用器具」に変わります! |

親綱には、ナイロンやポリエステルなどの繊維素材で作られたものや、内部にワイヤーを組み込んで強度を高めたタイプがあり、万が一の墜落・転落事故を防ぐために使用されます。

|

親綱の基本的な使用方法

|

|---|

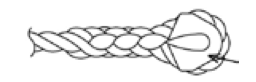

親綱は、親綱支柱や手すりなどに設置され、緊張器(親綱緊張器)でしっかりと張られます。 ※親綱支柱:親綱を張るために設置される専用の支柱 緊張器(親綱緊張器):親綱を、適切な張力で張るための部材 作業員は、親綱に自身の安全帯のフック(ランヤード)を掛け、安全を確保しながら作業を行います。

作業中の移動に応じて、フックを適切にかけ替えることで、安全性を維持したままの作業が可能となります。 |

親綱は、作業員が足を滑らせたり、バランスを崩したりした場合に、「命綱」として機能し、墜落事故を防ぎます。

見落としがちですが「作業員の命を支える重要な安全部材」として、現場には欠かせない存在といえるでしょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

フルハーネスの使用期限は2~3年!法令・業界基準とチェックリスト

2. 親綱の使い方は「水平」と「垂直」の2通り

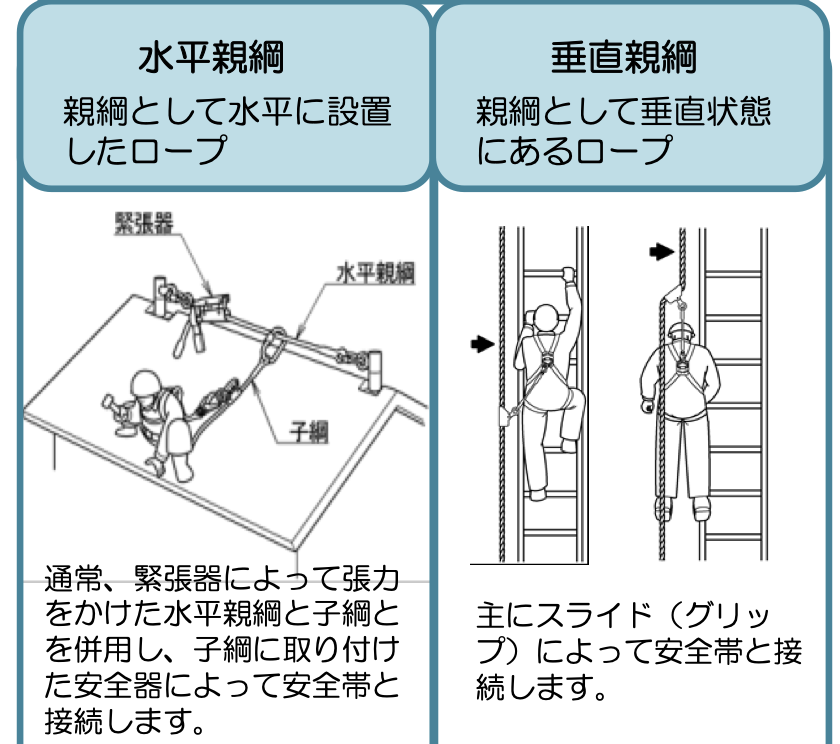

親綱には、「水平」と「垂直」の2通りの使い方があり、作業内容に応じて適切に使い分ける必要があります。

それぞれの設置例をご覧ください。

|

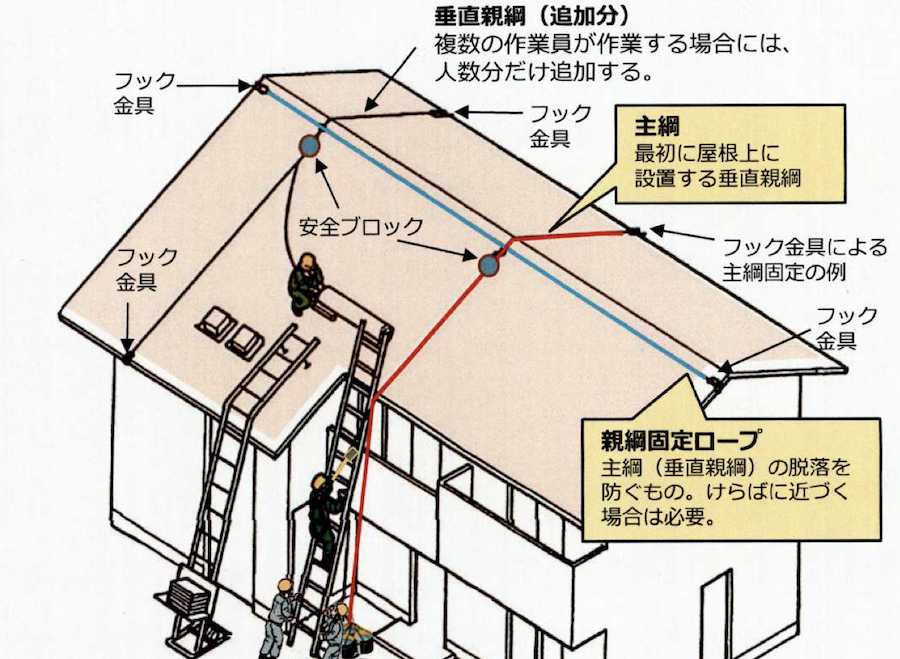

【垂直親綱の設置例】

|

|---|

|

このように、作業内容および現場の状況に応じて、適切に水平と垂直を使い分けます。

どちらの使い方を選ぶにせよ、安全に作業を行うためには、親綱の基準や設置ルールを理解しておくことが重要です。

次章で、親綱に関わる基本的なルールを解説しますので、しっかり把握していきましょう。

3. 親綱の基本的な使用・設置ルール

親綱の設置について直接的に定めた法律は存在しませんが、厚生労働省のガイドラインや、それに基づいて一般社団法人「仮設工業会」が示すルールが、現場での運用基準となっています。

これらの基準は、法的義務ではなく、あくまで「推奨事項」ではあるものの、安全確保の観点からは必ず守りたい大切なルールです。

3章では、その中でも重要な要点を、わかりやすく整理してご紹介します。

|

親綱の基本的な使用・設置ルール

|

|---|

|

順にみていきましょう。

3-1. 親綱と親綱に関わる機器の材料について

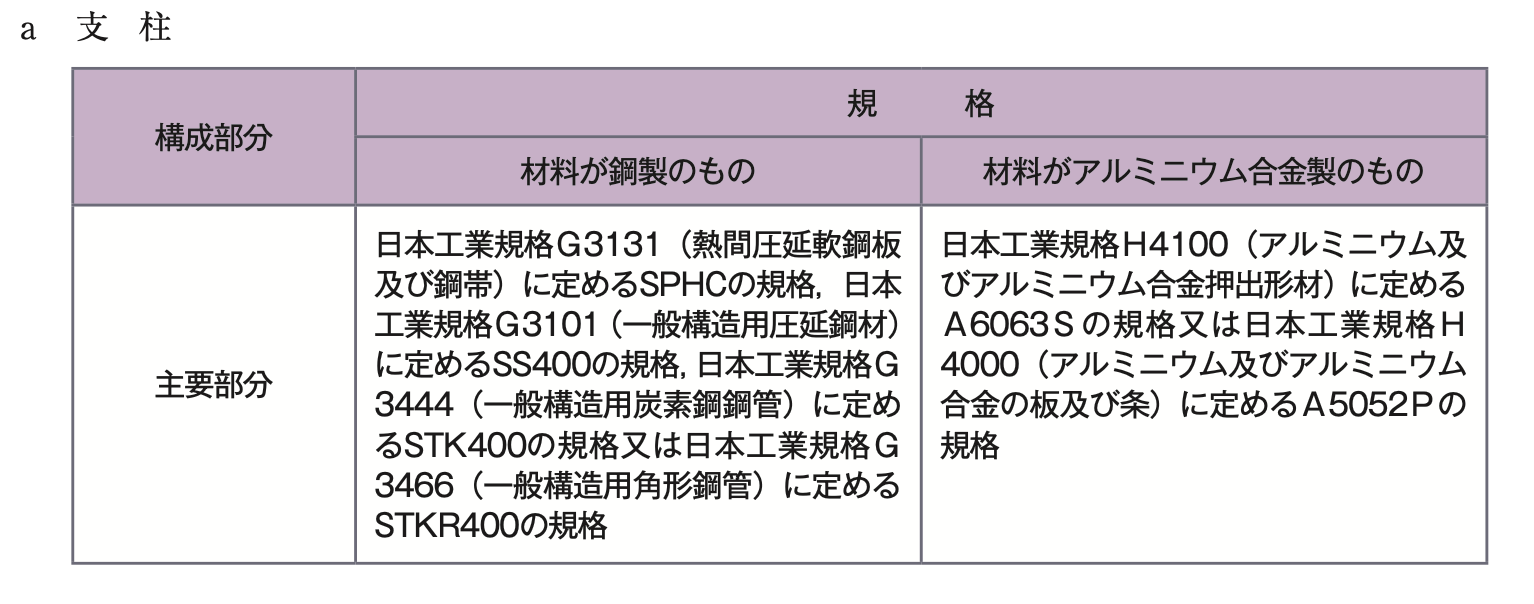

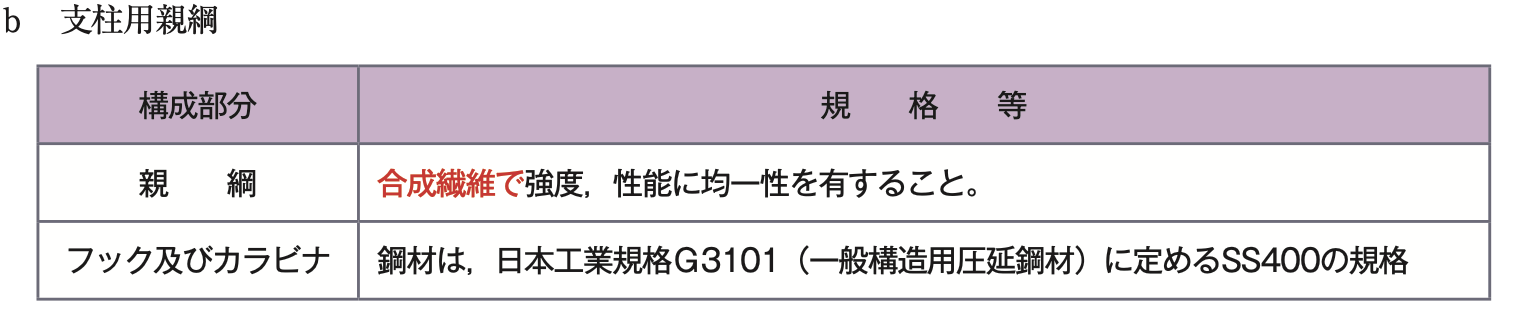

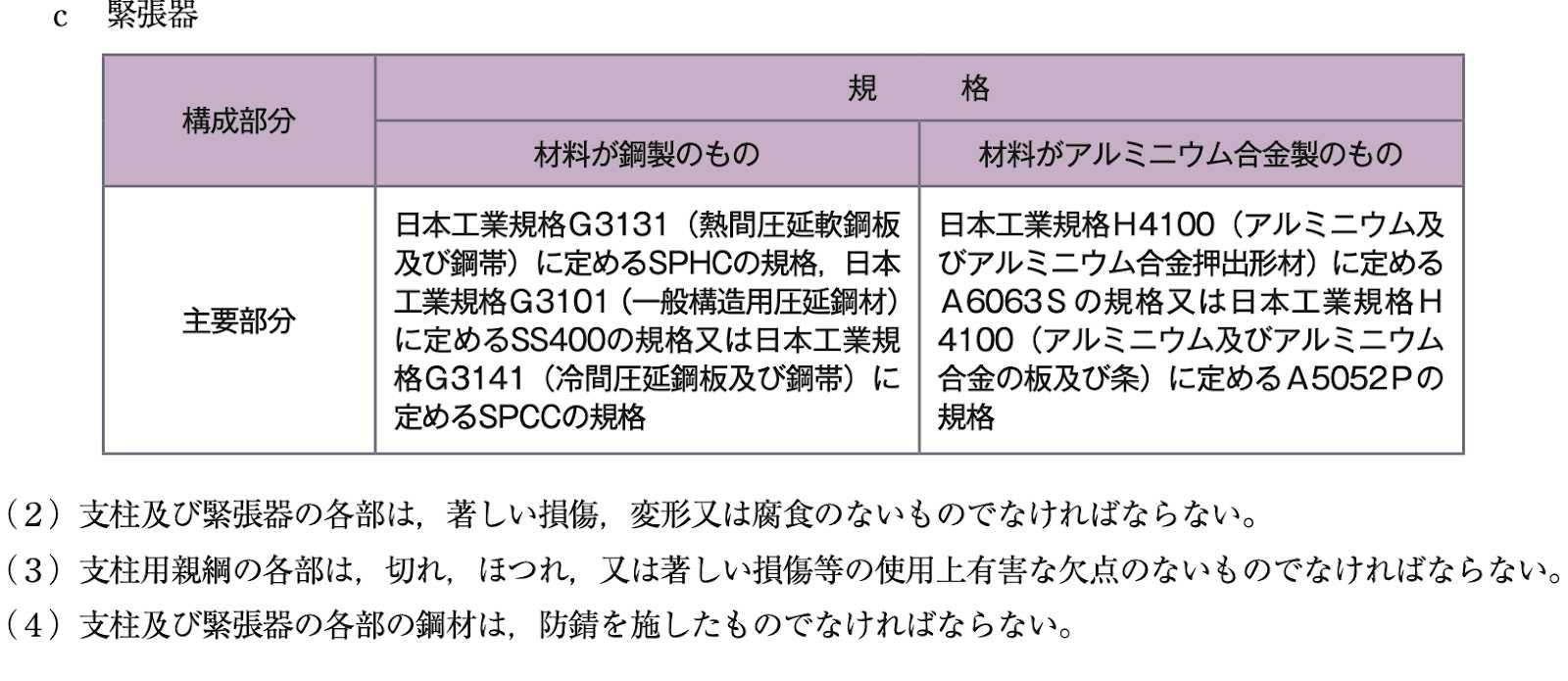

支柱、支柱用親綱、緊張器の各部に使用する材料は、それぞれの種類に応じ以下の表に掲げる規格に適合するもの、又は同等以上の機械的性質(引っ張り強さ)を有するものでなければなりません。

|

【支柱の材料】

|

|---|

|

|

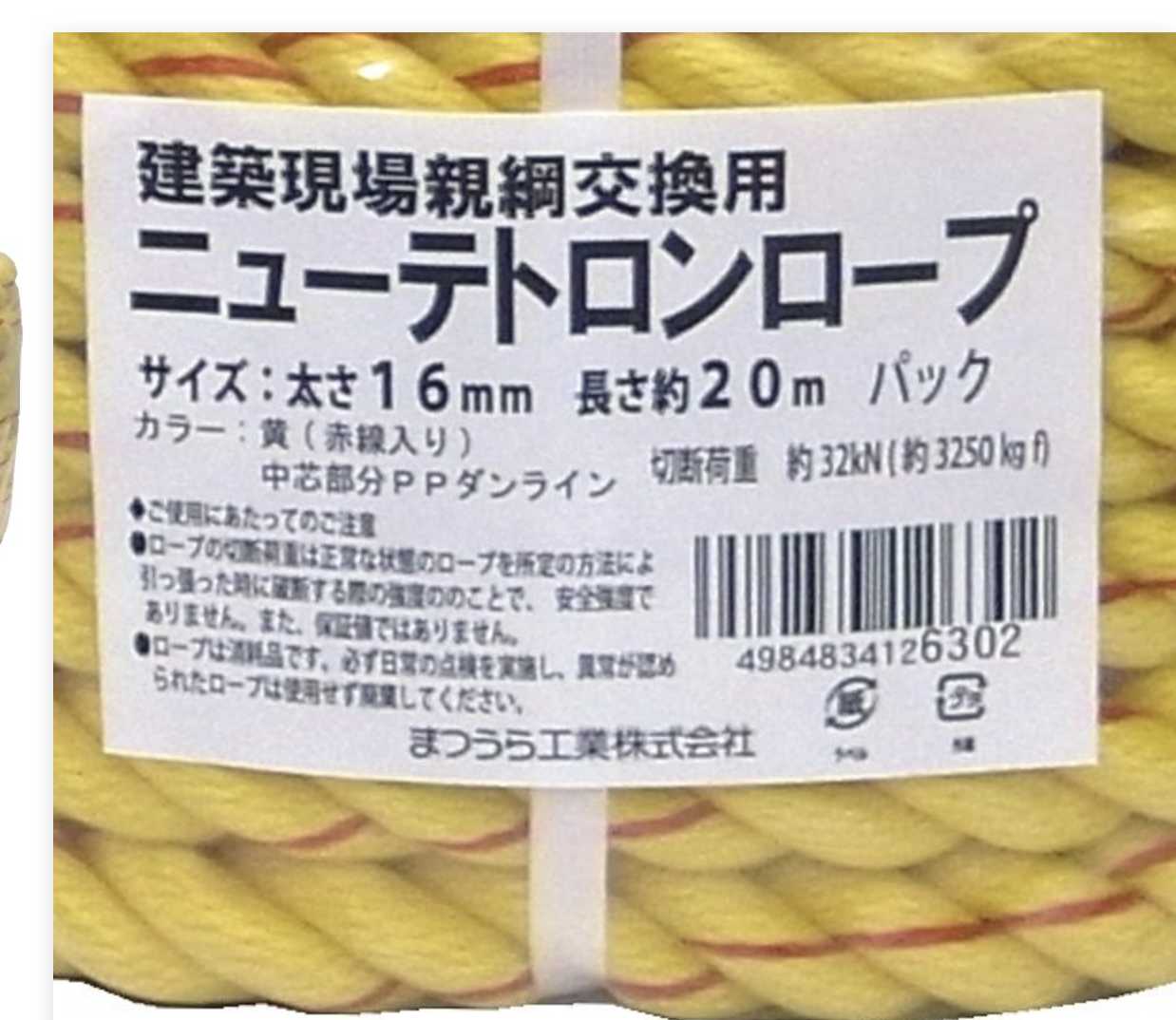

【支柱用親綱の材料】

|

|---|

親綱の太さは、以下が推奨されています。 ・ワイヤロープで直径9mmから10mmのもの ・合成繊維ロープは直径16mm以上のもの |

|

【緊張器の材料】

|

|---|

|

3-2. 親綱を使用する前に確認すべきこと

親綱を設置・使用する前に、以下を確認しなくてはなりません。

|

【親綱を使用する前に確認すべきこと】

|

|---|

損傷がある場合は使用を中止し、適切なものと交換してください。 |

複数人で同時に使用すると、親綱に過剰な荷重がかかり、落下時の安全性が確保できなくなる恐れがあります。そのため、1本の親綱は1人専用で使うのが基本です。 |

出典:厚生労働省|「手すり先行工法に関するガイドライン」「別表4 親綱機材の使用方法」より

3-3. 親綱支柱のスパン(間隔)について

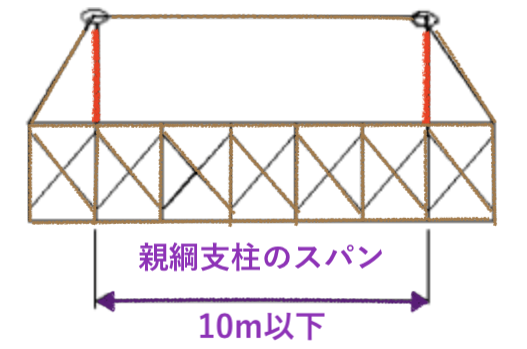

スパンが広すぎると、たるみが大きくなって危険であること、また、作業床の高さが増すと落下時の衝撃が大きくなることなどから、スパンについて以下のように定められています。

|

【親綱支柱のスパン(間隔)について】

|

|---|

|

親綱支柱を設置した作業床の高さ(H)が3.8m以上ある場合、親綱支柱の設置間隔(スパン=L)は以下の計算式で算出される値以下とする L(メートル)= 4 ×(H−3)メートル ※L : 親綱支柱の設置間隔(m)/H : 地面から作業床までの高さ(m) たとえば、高さが4mの場合であれば、 L = 4 × (4 -3) = 4m →スパンは4m以下とする |

出典:一般社団法人仮設工業会|親綱支柱・支柱用親綱・緊張器の認定基準の一部改正について

中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター|親綱機材の使用方法 より

これらの基準を遵守することで、親綱の安全な設置と使用が可能となります。

設置ルールを正しく理解して、現場に合った安全対策を講じていきましょう。

4. 親綱の重要性がわかる!5つの事故事例

親綱に関わる基本ルールをお伝えしましたが、心のどこかで、

「細かい決まりは今更みなくて大丈夫。何年も作業してるし、ルールは一通りわかってるから」

「ちゃんとした親綱付けてるから、まさか落ちたりはしないよ」

と、油断している方はいないでしょうか?

「慣れ」や「過信」は、大きな事故を引き起こす原因のひとつです。

この章では、親綱の重要性をあらためて実感して頂くために、そうした過信が招いた実際の事故事例をご紹介します。

|

親綱の重要性がわかる!5つの事故事例

|

|---|

|

親綱の正しい設置と使用の重要性をしっかり理解しておきましょう。

4-1. 親綱が機能しなかったために起きた4つの事故事例

厚生労働省が発表している、安全帯使用時の墜落災害の状況(平成22年〜26年)より、4つの事例をご覧ください。

(※わかりやすさを考慮し、一部表現を調整しています。)

|

親綱が機能しなかったために起きた4つの事故事例

|

|---|

【事故事例1(平成23年)】 斜面での雪崩防止柵設置工事の、足場組立作業時に資材を取る際に墜落。 安全帯を装着していたが、親綱のたるみと安全帯の長さ分(約2.5m)転落したため、足場材等で頭・腰・脇腹を負傷した。 |

【事故事例2(平成24年)】 低層建築物で屋根撤去作業中、被災者が乗っていた折版(金属板を波型に折り曲げた屋根材)が傾き、バランスを崩して下階3階床に両足踵より落下した。 親綱を設置していたが、たるみがあったため負傷した。 |

【事故事例3(平成25年)】 小学校校舎 2 階の外部足場から一段下の足場に移動する際に、誤って足を踏み外し、1.55m 下の庇(ひさし)へ墜落した。 ヘルメット及び安全帯(長さ1.5m)を着用していたが、張力がかかる前に庇に落下した。 ※親綱の取り付け位置や高さ、動線に対する配慮が不十分だった可能性が考えられる(筆者補足) |

【事故事例4(平成26年)】 高さ 1.8mで型枠脱型作業中に、バールがすべり体重が後にかかり、1.8m下の地面に転落した。 親綱を張り安全帯を使用していたが、親綱の位置が低く安全帯が機能しなかった。 |

これらの事故は、いずれも親綱を「正しく」使用していなかったことが発端となっています。

親綱は、ただ付ければいいというものではなく、適切な張りや、設置する位置・高さがとても重要です。

“付けているから大丈夫” ではなく、“適切に使えているか” を常に確認することが、現場の安全を守るカギになります。

4-2. 【裁判で経営者の責任が問われた事例】親綱を設置しないで作業中に転落死

もう1つ、特に事業者側の方に知っておいて欲しい事故事例があります。

令和4年に経営者の安全配慮義務が裁判で問われた転落死亡事故です。

|

【事故の概要】

|

|---|

被告とされたのは、一般家屋の排水管や雨どいの清掃、及びリフォーム事業を行っていた経営者です。 この会社に入社後、3週間の研修を受けたAさんは、2階建ての鉄骨プレハブ造金属板葺専用住宅での清掃作業を1人で行っていて、屋根から用水路に転落して死亡しました。

対象の現場の屋根は高さ約3.3m、幅約40〜80cmの水平な状態でしたが、囲いや手すりは設けられていませんでした。 Aさんは、安全帯は着用していたものの、親綱は設置せず、またヘルメットも装着していなかったとされています。 なお、研修では、高所作業の実地訓練に加えて、作業の前後に電子メールで報告し、作業開始前には安全装備を身に着けた姿の写真を添付するルールが指導されていましたが、Aさんは当日、写真添付を怠っていました。 出典:メガソーラービジネス|日経X TECH|高所作業中に従業員が転落事故、経営者の責任は?<第98回>転落事故死を巡る裁判で「安全配慮義務違反」が認められた例を元に作成 |

この件では、被告である経営者に対して、高所作業時の安全帯の使用方法について、適切な研修や指導が行われていたかどうかが争点となりました。

裁判所は、被告が従業員に配布したマニュアルには、親綱の設置方法に関する記載が不十分である(必要な取り付け位置や対策の説明が欠けていた)と判断し、「被告における従業員への安全帯使用方法に関する指導は不適切であった」と認定しました。

この事例からは、親綱の正しい設置や使用方法について、事業者や責任者だけが理解していればよいというわけではないことがわかります。

現場の安全を守るためには、すべての従業員が、安全帯や親綱の重要性を理解し、同じ意識で行動することが不可欠です。

そのためには、正しい知識や意識が現場全体に行き渡るような環境を整えることが、事業者の大切な役割といえるでしょう。

5. 親綱の正しい張り方4ステップ

親綱の重要性をご理解いただけたところで、ここでは「現場での親綱の正しい張り方」について、4つのステップを解説します。

既に現場経験のある方にとっては基本的な内容ですが、安全の再確認として、ぜひ目を通してください。

| ※一般に「親綱」はロープそのものを指しますが、支柱や構造全体を含めて使われることもあるため、ステップ内でロープ部分を指すときは「親綱ロープ」と表記します。 |

なお、すべての作業は、安全帯(墜落制止用器具)を装着して行います。

親綱ロープを確実に張るまでは、必要に応じて仮設の安全設備に接続した上で行いましょう。

|

【4ステップ】親綱の正しい張り方

|

|---|

| ステップ1|親綱の状態を点検する |

| 作業に入る前に、親綱ロープやフック、緊張器に損傷や摩耗がないかをチェックしましょう。 フックの外れ止め機構が正しく機能しているかも忘れず確認してください。 |

| ステップ2|親綱支柱を正しく設置する |

| 支柱は、鉄骨フランジや堅牢な骨組み、コンクリート構造物など、十分な強度のある箇所に設置します。 支柱の差し込み部が奥まで確実に入っていることを確認し、ボルトでしっかりと固定してください。 |

| ステップ3|親綱ロープを支柱に接続し、たるみなく張る |

| 親綱ロープは緊張器を通して張ります。 しっかりテンションをかけ、たるみのない状態で設置してください。 ※支柱間の距離(スパン)は10m以下が原則です。 1スパンに1人が作業するのが基本で、複数人での作業時はその人数に応じて親綱を増設してください。 出典:中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター|親綱機材の使用方法 厚生労働省|「手すり先行工法に関するガイドライン」「別表4 親綱機材の使用方法」 |

| ステップ4|最終確認 |

親綱が正しく緊張されているか、固定がゆるんでいないかをもう一度チェックします。 |

現場の安全を守るためには、基本を確実に実践することが何より重要です。

一つ一つの工程を再確認し、事故のない現場づくりにお役立てください。

※ご紹介したのは親綱の基本的な張り方です。現場によっては、操作棒やポインター、滑車付きの器具などを使って、基本の張り方を応用する必要が生じます。

以下は厚生労働省が配信している「屋根上での安全な作業方法」の動画です。さまざまな状況での親綱の設置・使用方法が紹介されていますので、こちらもぜひ、参考にしてください。

▼厚生労働省 / Ministry of Health, Labour and Welfare|④屋根上での安全な作業方法

6. 【FAQ】親綱に関するよくある質問

6章では、親綱に関するよくある質問にお答えしていきます。

|

親綱に関するよくある質問

|

|---|

興味のあるところからご覧になってください。

6-1. 【Q1】支柱が立てられない場所や、支柱の設置スペースがない場合はどうすればいいですか?

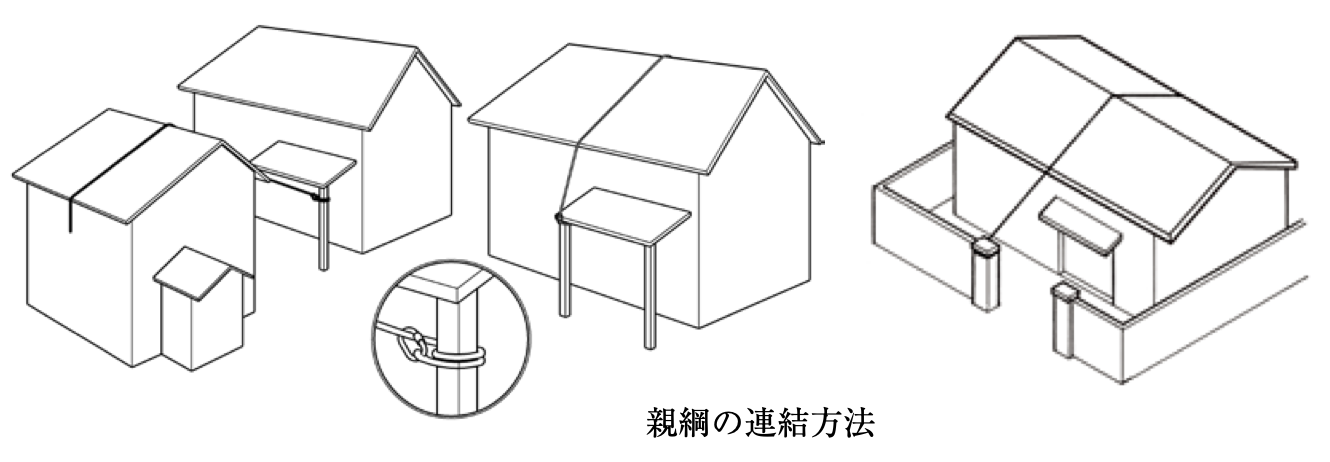

現場の状況で、親綱支柱が建てられない場合には、以下のような代替方法が考えられます。

|

親綱支柱が建てられない場合の代替方法

|

|---|

|

1. 建造物への固定

|

|

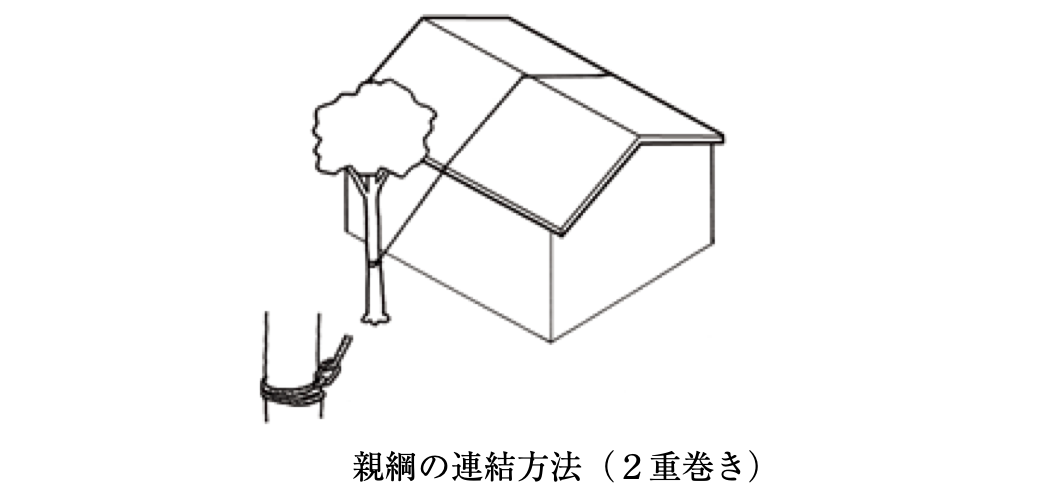

2. 樹木等への固定(立木などに接続する)

※隣接する立木・構造物等を使用する場合には、その構造物等の管理者等の許可を得ること。 |

|

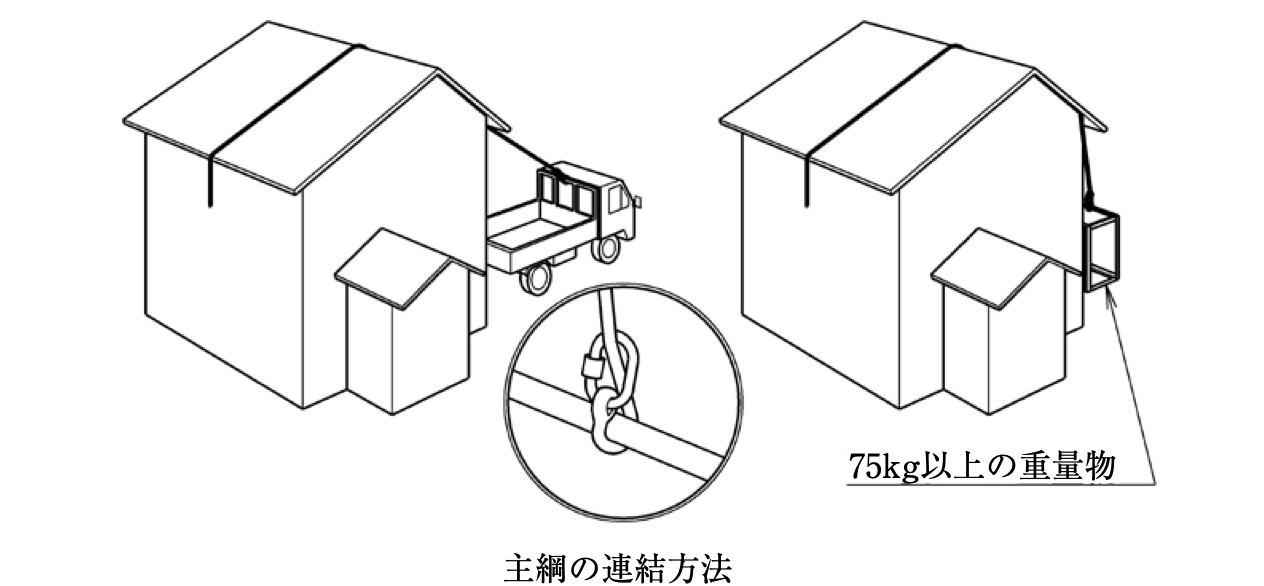

3. 重石(ウェイトバケット)への固定

※ウェイトバケットの必要個数については、取扱説明書に従うこと。 |

|

4. その他(自動車等)への固定

|

いずれも親綱を手で引っ張り、固定を確認してから使用するようにしましょう。

出典:建設業労働災害防止協会(平成25年度 厚生労働省委託事業)-足場の設置が困難な屋根上作業-墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル

6-2. 【Q2】親綱ロープのたるみはどの程度まで許容されますか?

親綱ロープは、張力をかけてたるみなく設置するのが原則です。

少しでもたるみがあると、墜落時に衝撃を吸収しきれず、重大な事故につながる恐れがあります。

緊張機を使って、常にピンと張った状態で使用することを厳守してください。

たるみが目視できる場合はもちろん、手で押して少しでも沈むようなら再調整が必要です。

6-3. 【Q3】親綱は「十分な強度があるものを使え」と言われますが、強度はどうやって確認すればよいですか?

親綱の強度に関しては、建設業労働災害防止協会が公開する「墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」(厚生労働省委託事業)において、以下のように定められています。

親綱の材質は、ナイロン等の合成繊維を用い性能(強度)は日本工業規格に適合した強度を満たすもので、19KNの引張荷重をかけた場合において破断しないものを使用する。

この強度を満たした製品であることは、基本的にはラベルやタグに記載されているので、購入時や設置前に確認しましょう。

表示が見当たらない場合、決められた強度を満たしていない可能性がありますので、販売店やメーカーに必ず問い合わせるようにしてください。

7. 【点検リスト】親綱は定期的に点検・交換しよう

親綱を安全に使用し続けるためには、定期的な点検と適切なタイミングでの交換が欠かせません。

使用状況や経年によって、強度が低下する可能性があるためです。

点検は、毎回の使用前に必ず実施するとともに、少なくとも6ヶ月に1度を目安に定期点検を行い、記録を残すようにしてください。

点検では以下を確認しましょう。

※廃棄基準のいずれか1つでも該当する場合は、親綱の強度・安全性が担保されず、想定外の事故につながるおそれがあります。ただちに使用を中止し、新品に交換してください。

|

点検項目

|

廃棄基準

|

|---|---|

| ▢ 損傷の有無 | ロープヤーンが7本以上損傷しているもの |

| ▢ 摩擦の有無 | 著しく摩耗しているもの |

| ▢ 型崩れの有無 | 型崩れ(捩れてコブ状)が発生しているもの |

| ▢ さつま編みの緩みや抜けの有無 | さつま編みに緩みの発生しているものや抜けているもの |

| ▢ 薬品・塗料の付着の有無 | 薬品が付着しているものや、塗料が付着して硬化したもの |

| ▢ シンブルの変形等の有無 | シンブルに変形があるものや、脱落しているもの ※シンブル:親綱をたるみなく張るための器具 |

出典:厚生労働省|関係法令 第4章|2.墜落防止用機器の点検方法と廃棄基準より

廃棄基準に達していない場合でも、一定期間使用した製品は劣化が進んでいることがあるため、メーカーの定める交換基準に従った早めの交換をおすすめします。

また、使用頻度が高い場合や、屋外など過酷な環境で使用している場合は、メーカーの基準よりも早く劣化が進むこともあります。

状態を見ながら、交換時期を慎重に判断するようにしてください。

|

親綱の購入やご相談は「足場JAPAN」がおすすめ

|

|---|

「足場に関わる良い部材を、なるべく安く購入したい!」 と考えている方におすすめなのが「足場JAPAN」です。 足場JAPANは、くさび式足場・次世代足場・単管パイプ・安全鋼板・シートやネット類など、建設工事に必要な資材を新品・中古の両方で扱っています。 もちろん、親綱や緊張器、墜落制止用器具なども豊富に取り揃えています。 特にお伝えしたいのは、足場JAPAN運営元である私たちエルラインは、自社でも建設工事を行うため、メーカーから大量に資材を仕入れることで、大幅なボリュームディスカウントを実現していることです。 また、「必要な足場材の種類や数量がはっきりとはわからない」という方に向けては、相談サービスも提供しています。 足場を架ける建物の図面を送っていただくだけで、経験豊富な担当者が足場材の数量を算出し、無料で見積もりを出させていただきます。 「親綱について、今すぐ工事がわかる人に相談したい!」「質の高い足場材を安く購入したい!」 という方は、ぜひ「足場JAPAN」の利用をご検討ください。 |

8. まとめ

親綱は以下のような、ルールを守って設置・使用しましょう。

- 1本の親綱は1人で使用し、同時に複数人で使用しない

- 親綱支柱のスパン(支柱間隔)は10m以下とする

- 緊張器を使用し、常にピンと張った状態で使用する

また、使用前にかならず以下をチェックしてください。

- 損傷はないか

- 摩耗していないか

- 型崩れしていないか

- さつま編みに緩みや抜けがないか

- 薬品や塗料が付着していないか

- 器具に変形が見られないか

親綱の安全管理は、作業者の命を守る大切な備えです。

日頃からの点検と、適切な交換を習慣づけていきましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

【2025年最新】建築資材の高騰と市場動向・今後の対応策も解説

コメント