「下桟って、そもそも必須なの?」

「あまり使っていないけど、うちの現場は大丈夫?」

足場の安全対策において、下桟(したさん)とは何か、下桟の必要性や使い方に迷いを感じ、この記事にたどり着かれたのではないでしょうか。

下桟とは、「足元を守る、現場の大切な安全部材」です。

結論からお伝えすると、下桟は法的に「必須」とされているわけではありません。

法令上は、いくつかある安全対策の「選択肢の一つ」に過ぎず、必ずしも全現場で設置が義務づけられているわけではないのです。

「それなら、下桟の設置は不要なのか…?」

そんな疑問ももっともですが、実際の現場では、下桟を設置するのが“当たり前”とされるケースが多く、安全性や信頼性を高めるために積極的に活用されています。

つまり、“最低限”ではなく、“現場に求められる安全基準”を満たすには、下桟の設置が重要なカギになるのです。

そこでこの記事では、

| ・下桟の定義や、中桟・上桟との違い ・法令で求められる最低限の安全対策とは何か ・誰からも安心される“推奨施工例” ・下桟の調達先選びのポイント |

を、わかりやすく解説します。

最後まで読んでいただければ、

| ・下桟の意味と使いどころが自信を持って理解できる ・現場に必要な“最低限の対策”と“より安心される対策”の違いがつかめる ・自社の現場に合った安全対策や調達方法が見えてくる |

自信を持って、「どうするのが正解か」がわかるようになるでしょう。

ぜひ本記事を最後までお読みいただき、安全で信頼される現場づくりの参考にしてください。

1. 下桟とは「足元を守る、現場の大切な安全部材」

足場上の作業で思わぬ事故につながりやすいのが、「足元の空間」です。

しゃがんだときや資材を置いたときなど、少しの油断で足を踏み外してしまうこともあります。

こうしたリスクを防ぐために、枠組足場で設置されるのが 「下桟」です。

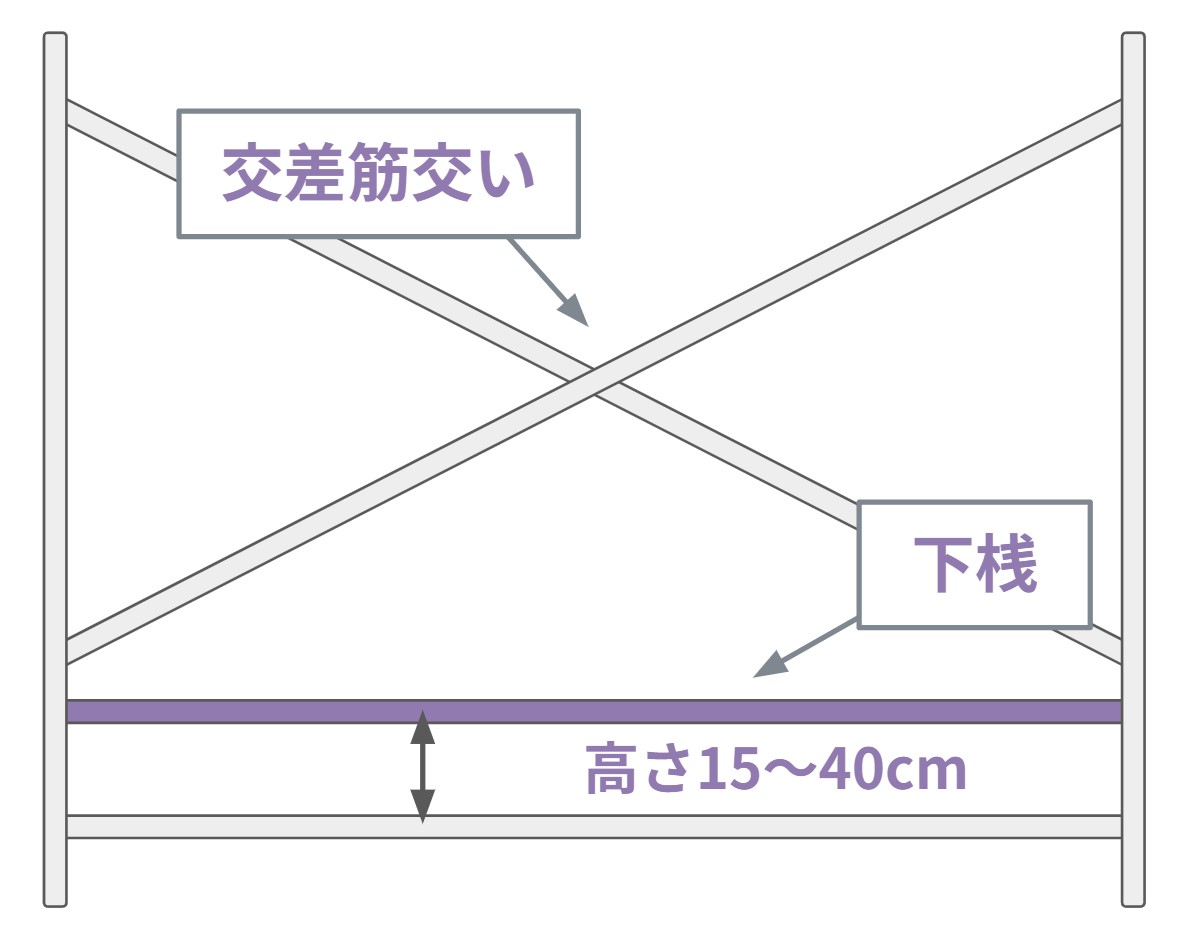

下桟とは、足場の作業床の下側、高さ15〜40cmの位置に水平に設置される部材で、作業員の転落や資材の落下を防ぐための、いわば「足元のガード」のような役割を担います。

具体的には、下記のように、交差筋交い(斜めに入っている筋交い)の下に設置されるのが一般的です。

枠組足場では、上桟や手すりだけでは守りきれない足元の隙間をカバーする重要な存在となっています。

なお、くさび式足場や単管足場などでは、同じく水平材が使われるものの「中桟(なかさん)」という別の名称で呼ばれることがあります(※この違いについては後の章で詳しく解説します)。

2. 下桟の設置は当たり前!必要とされる2つの理由

「うちの現場、下桟は入れてないけど…本当に必要なの?」

そう感じている方にこそ知っていただきたいのが、「下桟は今や設置して当然」と言われるようになってきている理由です。

法的義務ではないものの、現場の安全性や信頼性を高める上で、下桟は重要な役割を果たします。

ここでは、その理由を2つの視点からご紹介します。

2-1. 下桟があることで、足元からの墜落事故を防げる

足場作業で起こりやすい事故の代表例が、足元からの転落です。

枠組足場に関しては特に墜落災害が多いことから、厚生労働省も改善を強く求めている実情があります。

しゃがんだ拍子に足を滑らせたり、資材の置き方が悪くて滑落したりと、危険な足元の隙間。

枠組足場では、交差筋交いだけではカバーしきれないこともあり、作業床から15〜40cmの位置に下桟を入れることで、物理的なガードになるでしょう。

事故発生率の低減、作業員の安心感や現場全体の安全性向上にもつながります。

2-2. 下桟を含めた安全対策の実施は、自社の信頼度アップにつながる

下桟を含めた安全対策を行うのは、安全性を高めるという直接的な理由だけではありません。

自社の信頼度アップにつながるメリットが期待できるからです。

国が安全対策の実施を強く求めている背景もあり、下桟の設置は法的に必須ではないものの、実務レベルでは“当然設けるべき部材”という認識が広がりつつあります。

つまり、「下桟を設置している=安全への配慮ができている現場」と見なされやすいのです。

特に、大手ゼネコンや公共工事の現場では、安全意識の高さが重視される傾向もあります。

安全への配慮が見えると、発注者や元請けから「安心して任せられる」と思ってもらえる大きな要素になるでしょう。

現地確認や書類審査などで、「安全対策まで丁寧に配慮されている」と伝われば、会社全体への評価にもつながります。

3. 下桟と中桟の違いとは?上桟の使い分けも紹介

「下桟って枠組足場だけ?」

「うちは中桟っていわれたけど、それって同じもの?」

このように、現場では「下桟」や「中桟」「手すりの横桟」などの呼び方が混在しており、混乱される方もいらっしゃるかもしれません。

実は、足場の種類や設置目的によって、「桟(さん)」と呼ばれる部材の名称や位置、役割は異なります。

ここではまず、下桟と中桟の違いを整理した上で、「上桟(うわざん・かみざん)」についてもあわせてご紹介します。

3-1. 「下桟」と「中桟」の違い

現場によっては、下桟・中桟・手すり枠の横材などをまとめて「中桟」と呼んでいるケースもあります。

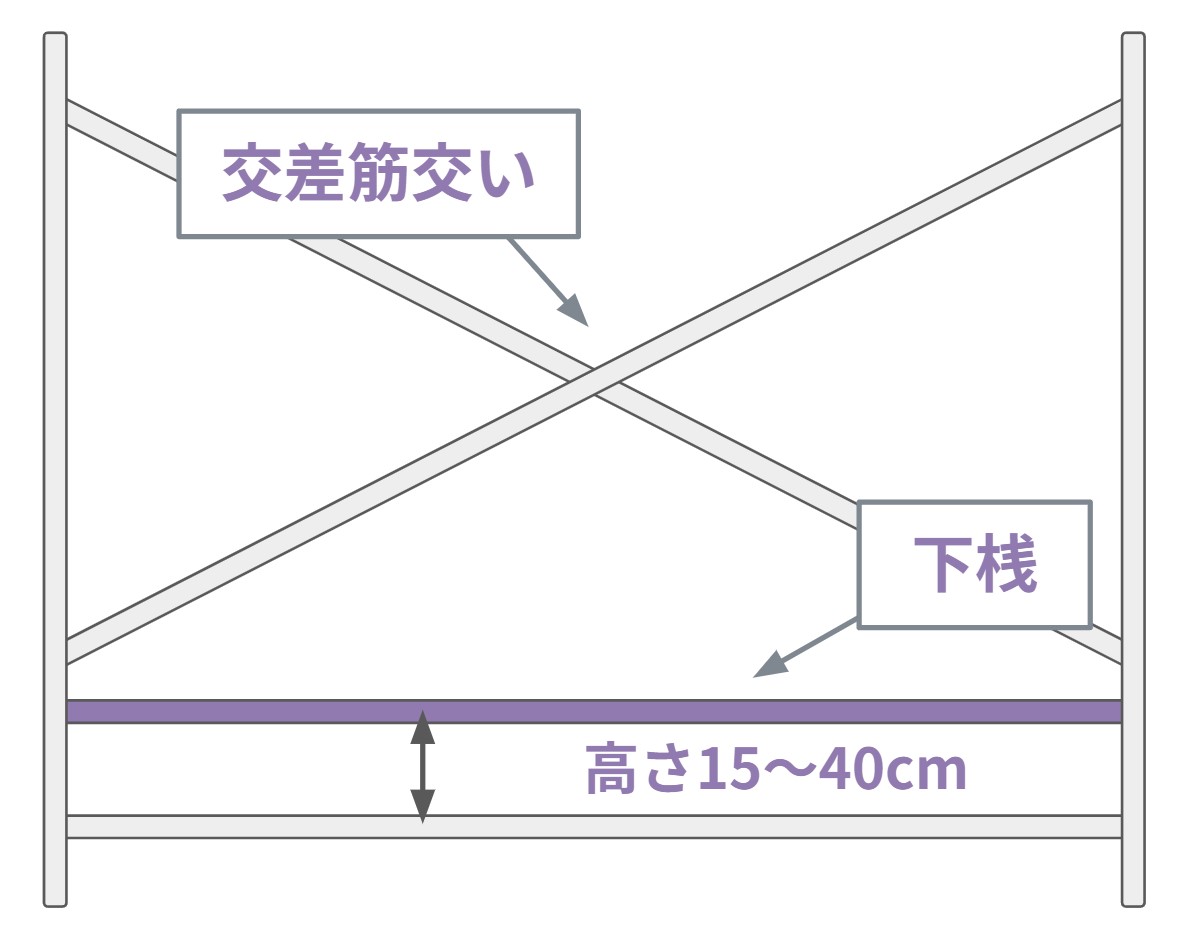

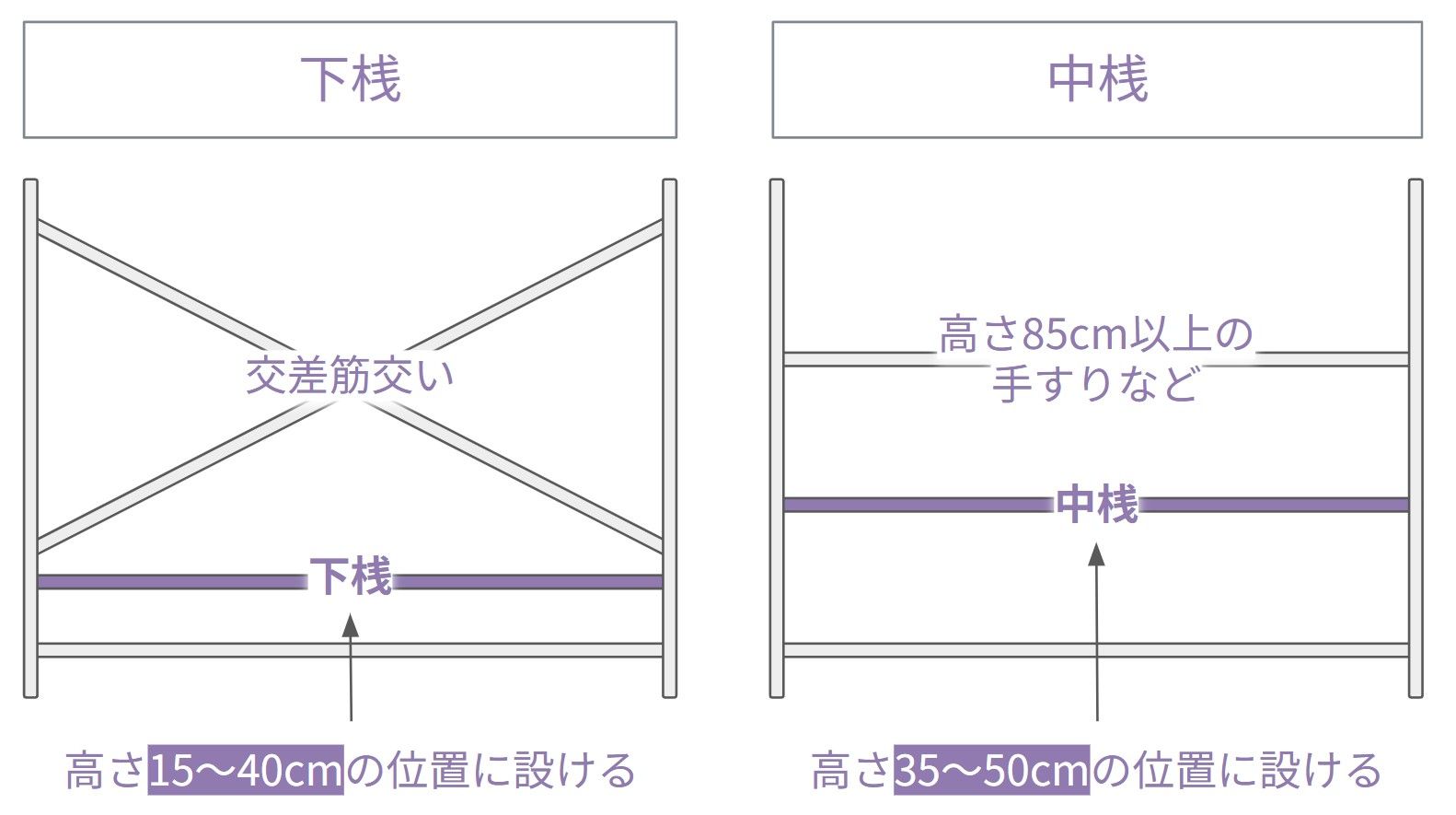

しかし、本来の分類としては、下桟は枠組足場に、中桟はそれ以外の本足場(くさび式足場や単管足場など)で使うのが一般的です。※一側足場には棧は使用しません。

下桟と中桟の違いをまとめると、下記の通りとなります。

設置位置の違いは下記の通りです。

3-2. 上桟の役割と使いどころ

3つ目にご紹介するのが「上桟」です。

上桟とは、作業床から高さ85cm以上の位置に設置される水平材で、作業員の転落を防ぐ「上部の手すり」として機能します。

特に本足場(枠組足場以外)では、「上桟+中桟の2段構成の手すり」が標準仕様とされており、労働安全衛生規則第563条でも定められています※。

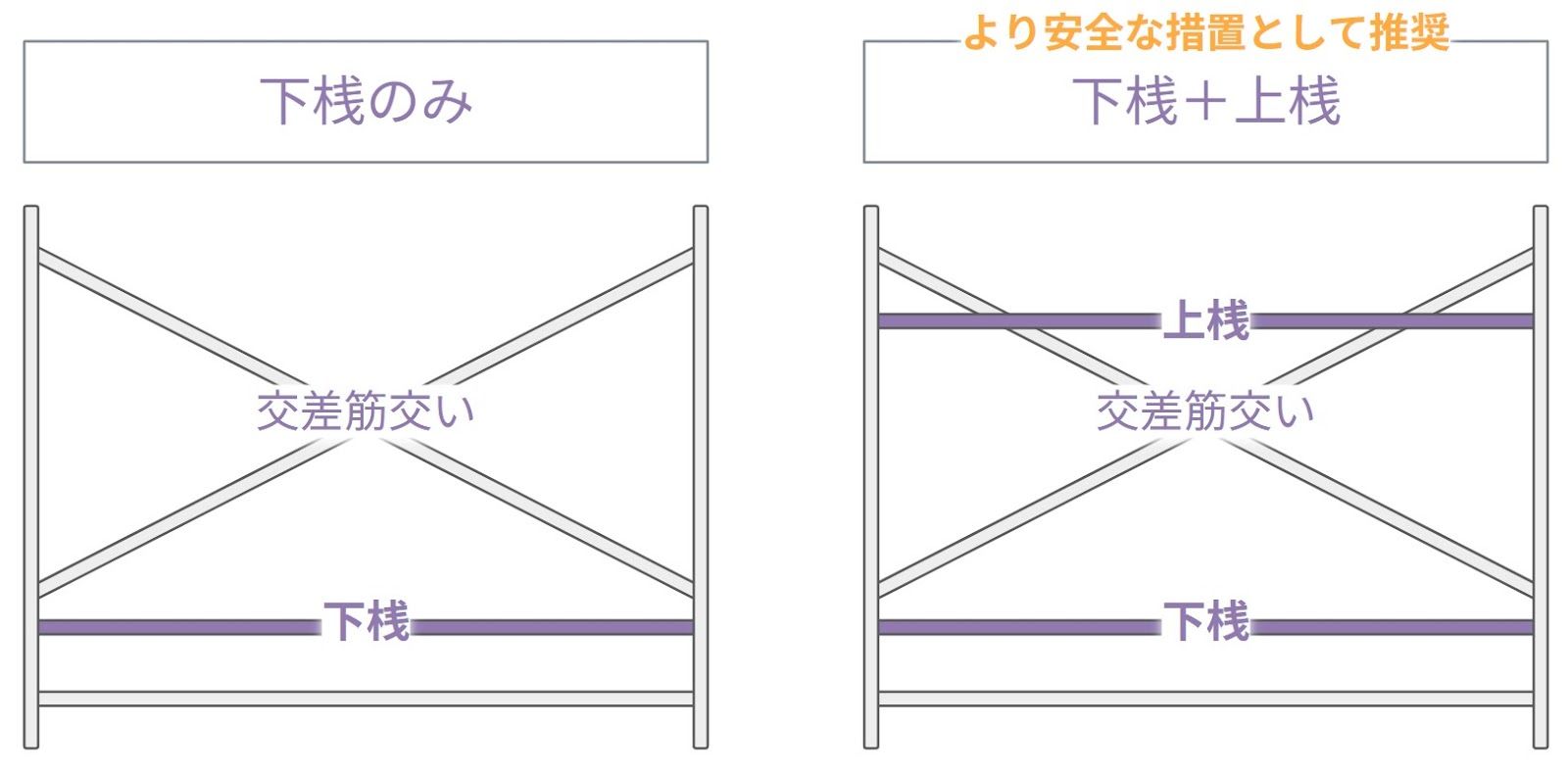

枠組足場では、交差筋交いと下桟の設置が基本構成ですが、厚生労働省は、「より安全な措置」として上桟を追加することが望ましい※としています。

参照:厚生労働省

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要 (足場からの墜落防止対策の強化関係)」

上桟・中桟・下桟の位置づけをまとめると下記の通りです。

足場の構造や施工方法によって、「桟」の名称や位置・役割が異なる点を把握しておくと良いでしょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

枠組足場とは|特徴から見るおすすめケースと事例から考える安全対策

本足場とは|義務化で一側足場はもう使えない?対処必須の理由を解説

4. 安全対策はどこまでやるのが正解?法令を満たす最低ラインと推奨施工例を紹介

足場に関する安全対策には、大きく分けて、

| ・墜落防止(作業員の転落を防ぐ) ・物体落下防止(資材の落下を防ぐ) |

の2つの観点があります。そして、それぞれについて、

| ・法律で最低限求められている措置(=最低ライン) ・現場の信頼性を高めるための、より安全な措置(=推奨施工) |

の2段階で対応方法が存在します。

まずは、法令で求められる「最低限の安全対策」から見ていきましょう。

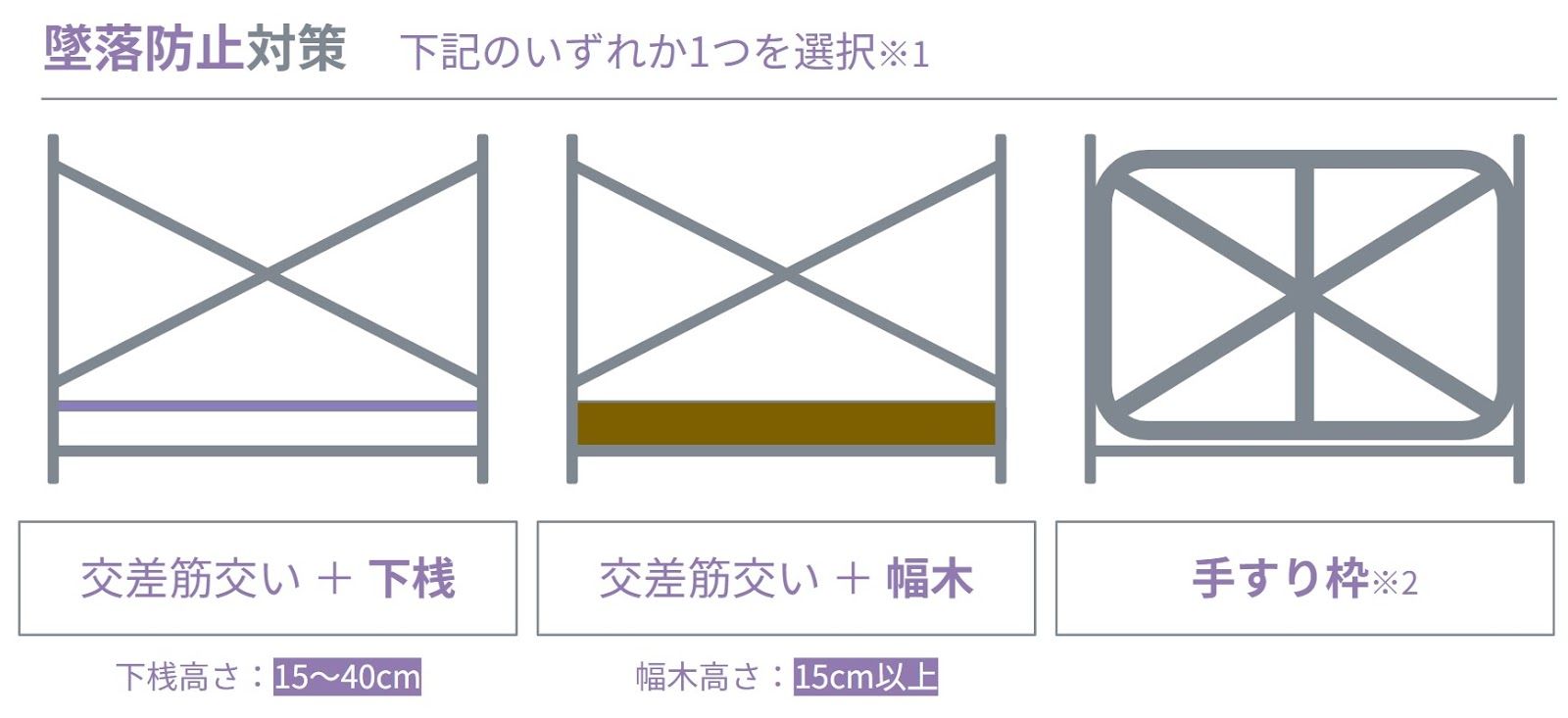

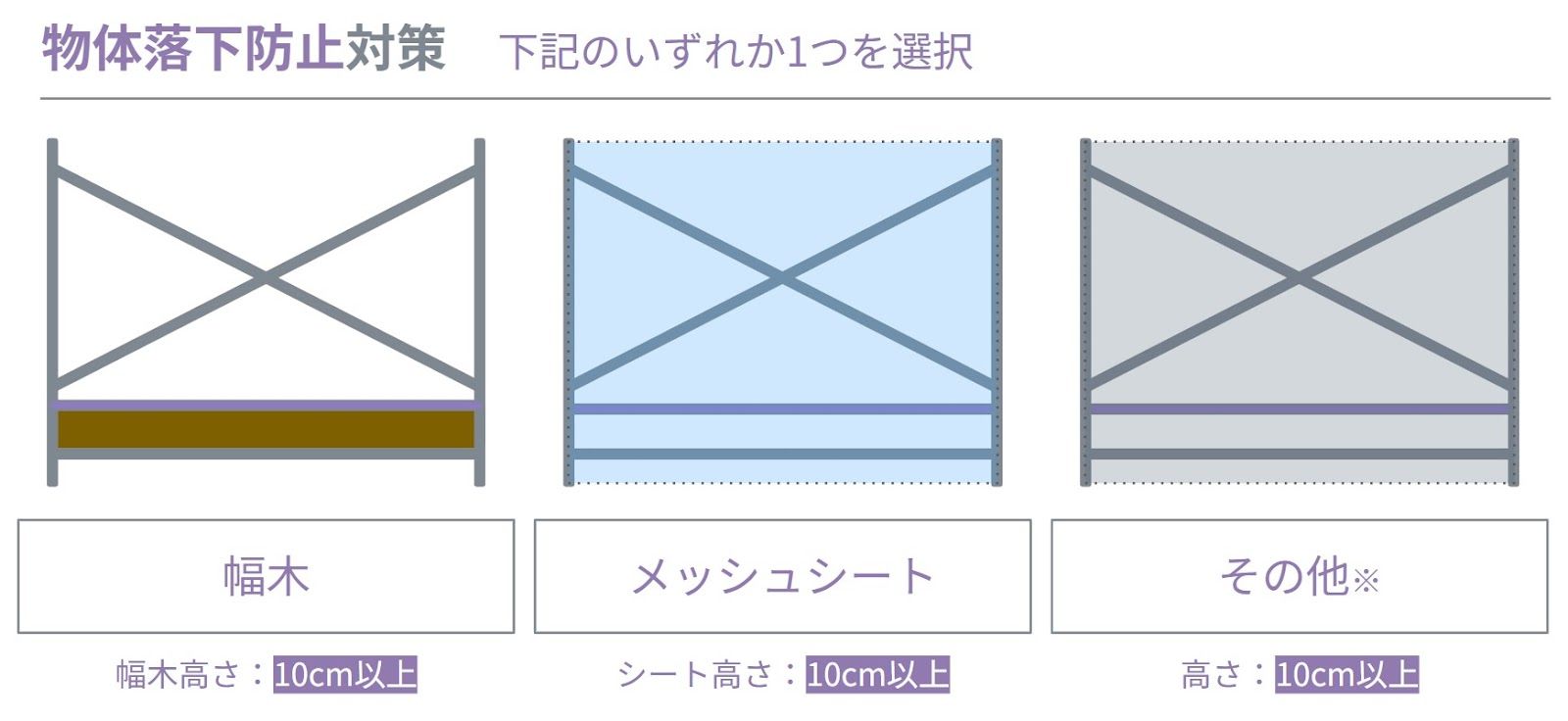

4-1. 法令で求められる「最低ライン」の対策とは

法令で求められる最低限の安全対策とは、作業員自身の安全を守る「墜落防止」と、資材や工具の落下から周囲を守る「物体落下防止」の両方に対応することです。

各対策には、いくつかの選択肢があります。

※1:下桟・幅木のほか、同等以上の機能を有するものとして高さ15cm以上の防音パネル、ネットフレーム、金網と代替可能

※2:作業床から高さ85cm以上の位置に設置された手すり及び作業床から高さ35cm以上50cm以下の位置等に水平、鉛直又は斜めに設置された桟より構成されたわく状の丈夫な側面防護設備で十分な墜落防止の機能を有するもの

※:幅木・メッシュシートのほか、同等以上の機能を有するものとして、高さ10cm以上の防音パネル、ネットフレーム、金網でも代替可能

図及び注記参照:滋賀労働局・労働基準監督署(大津・彦根・東近江)

「足場に関する労働安全衛生法上 の規定について」

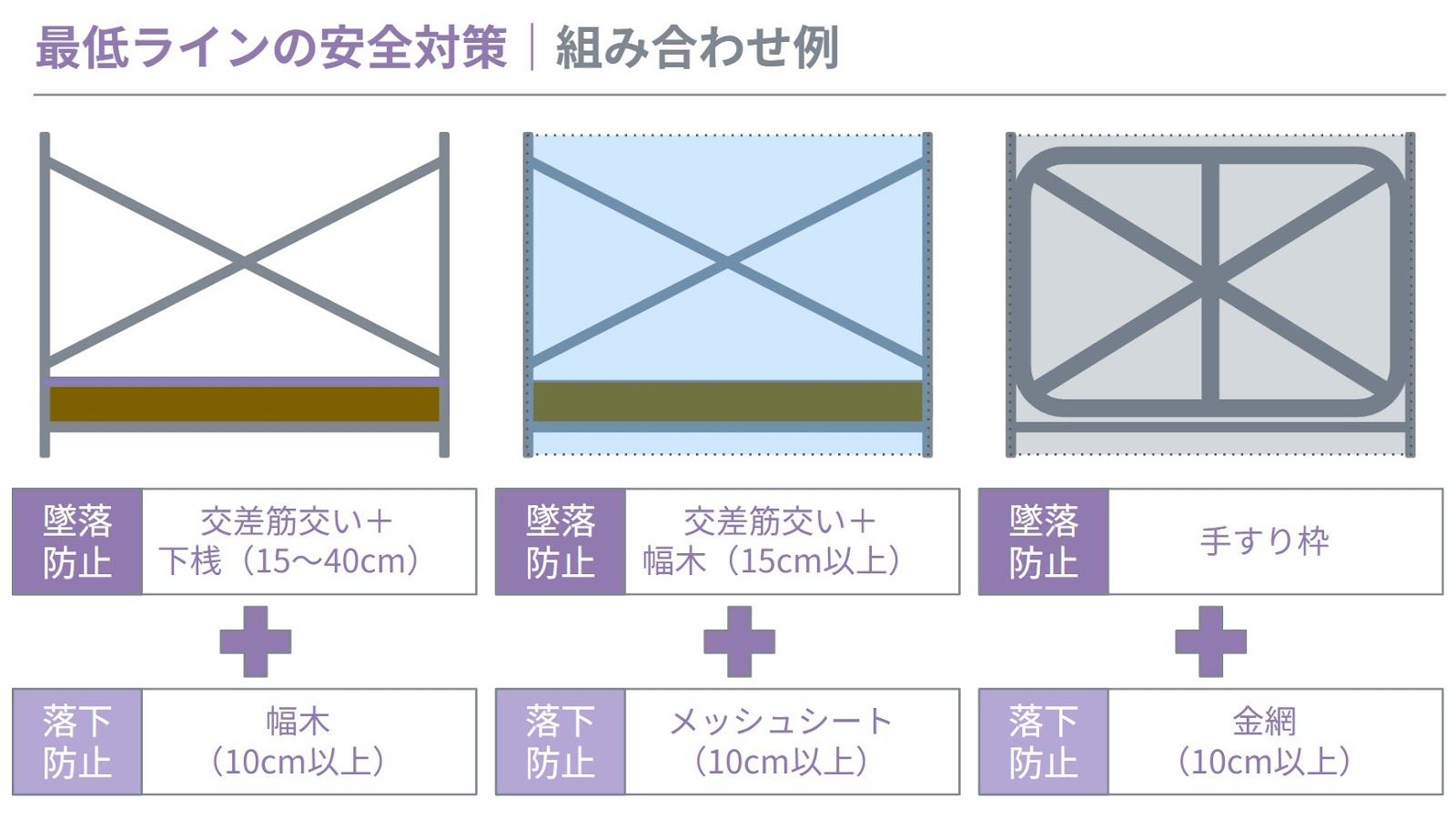

墜落防止対策と、物体落下防止対策は、それぞれセットで実施する必要があります。

イメージしやすいように、いくつか代表的な組み合わせ例をご紹介しましょう。

上記のように、「最低ライン」とは決して1パターンのことではなく、現場の状況に応じて柔軟に選択できる複数の構成が存在します。

まずは、自社の現場で実行可能なものから取り入れ、安全対策の第一歩を踏み出しましょう。

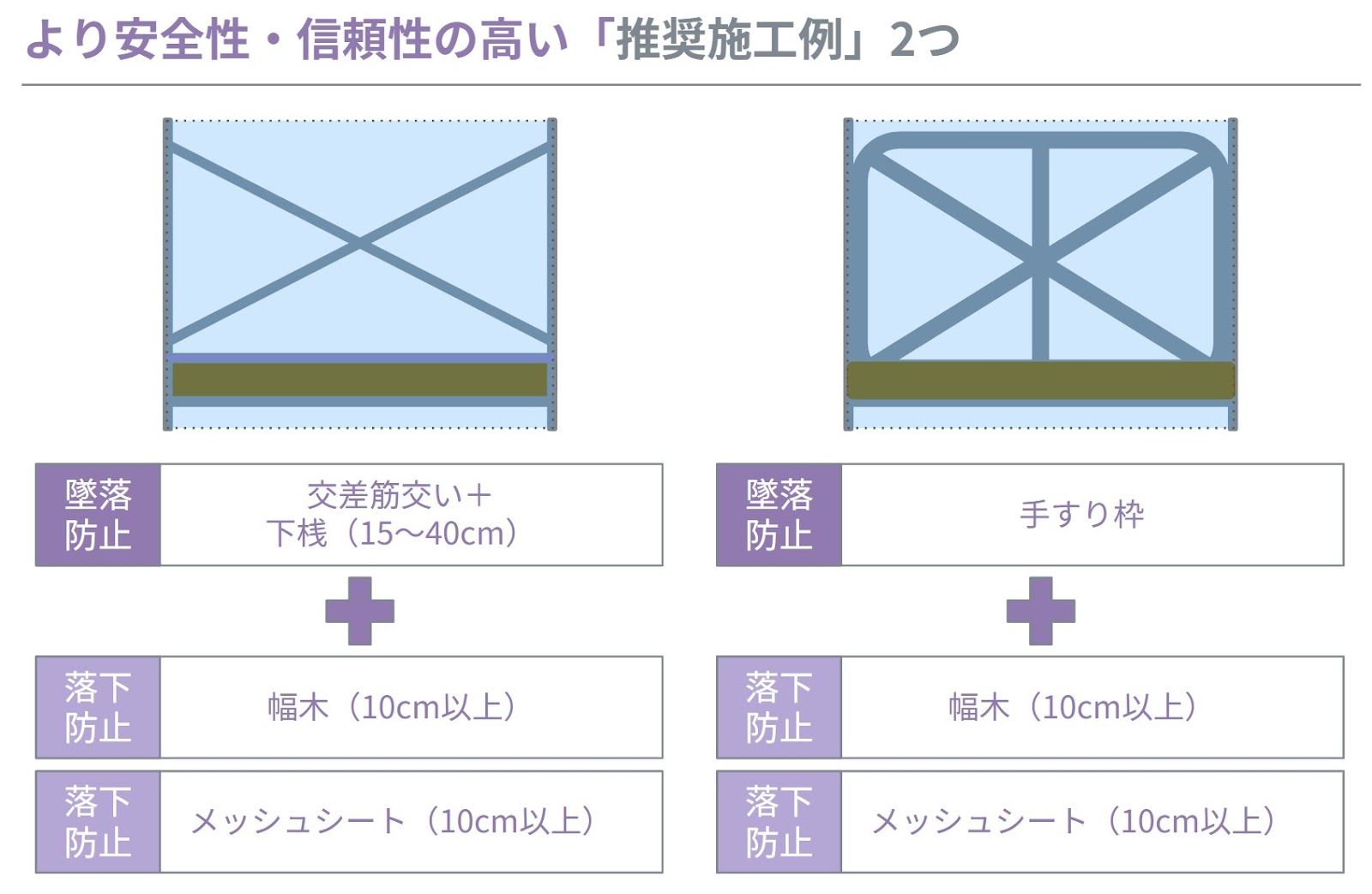

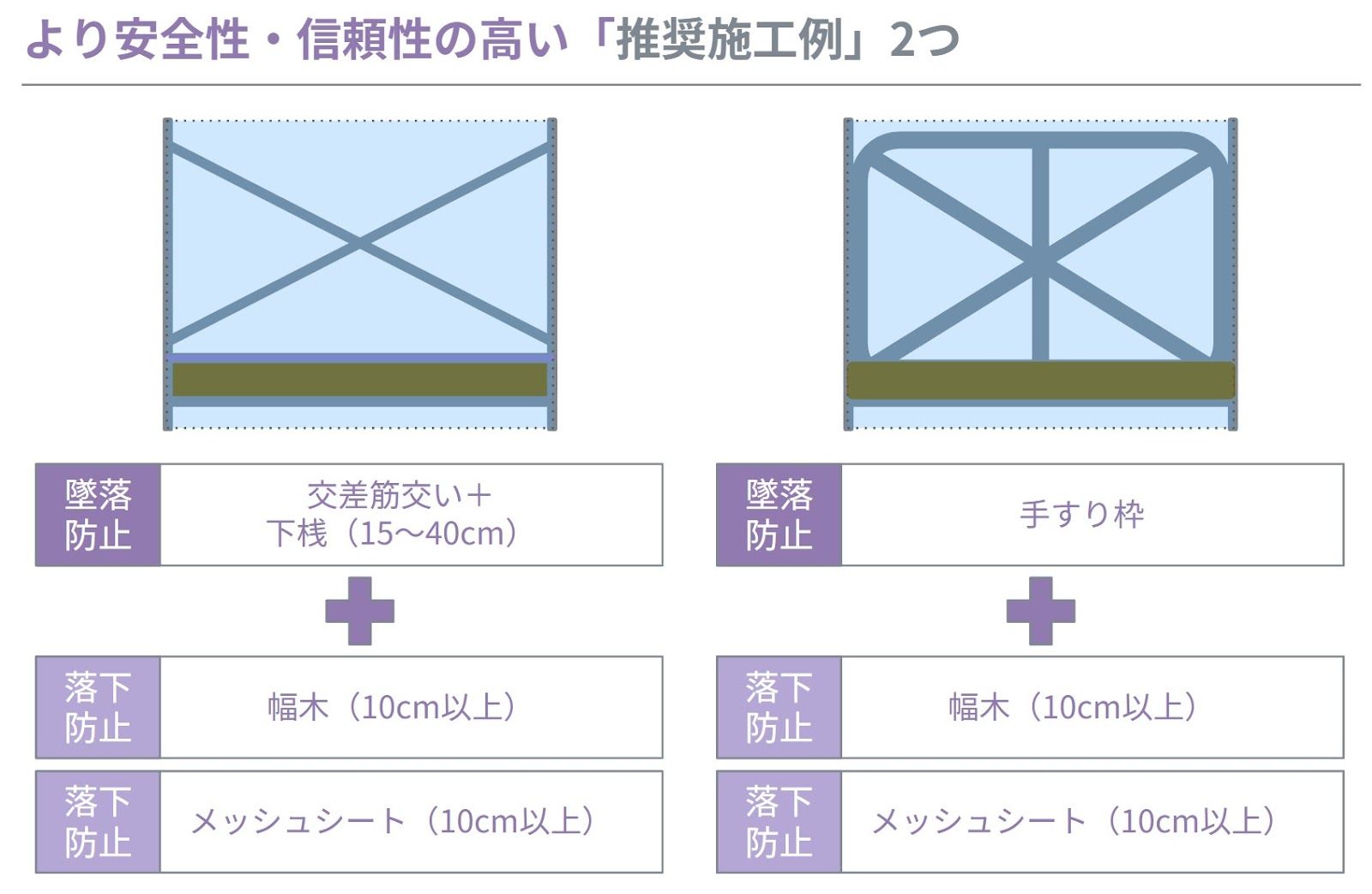

4-2. 【推奨】より安全性の高い施工例|誰からも安心される構成も紹介

最低限の安全対策を守るだけでも、現場のリスクは大きく減らせます。

ですが、実際の現場では「それだけでは不十分」とされる場面も少なくありません。

特に、元請けや発注者、監督署の視点では「誰が見ても安心できる構成」が求められることも多く、より安全性の高い「推奨施工例」を採用する現場が増えてきています。

ここでは、実務上も非常に信頼度が高いとされる代表的な構成を2つご紹介します。

参照:滋賀労働局・労働基準監督署(大津・彦根・東近江)

「足場に関する労働安全衛生法上 の規定について」

1つめの例は、下桟と幅木による物理的な防護に加え、メッシュシートで飛散や細かい落下物を防止できる構成です。

2つめは、上下2段の手すり枠による「見た目にも安心な構成」となっています。

メッシュシートが加わることで、作業員だけでなく通行人・隣接現場への安全配慮も強化できるでしょう。

推奨施工例は、法令で義務づけられているわけではありませんが、安全への意識が高い現場ほど、こうした構成を標準として採用する傾向があります。

事故がないだけでなく、

「見た目にも安心感がある」

「元請けからの評価が高まる」

といった副次的なメリットも多いです。

結果的に「信頼される会社・現場」づくりにもつながっていきますので、一つの理想形として目指すことを、ぜひおすすめします。

5. 下桟の調達先を選ぶポイント3つ

「下桟を入れたほうが良いのはわかったけど、どこで用意すればいいんだろう?」

そう迷われる方のために、ここでは下桟を調達する際にチェックしておきたいポイントを3つに整理してご紹介します。

5-1. 現場に近いエリアに対応しているかどうか

足場資材は重量物でもあるため、遠方からの配送は時間やコストに影響を及ぼします。

対応エリアが現場に近い業者を選ぶことで、配送にかかる時間の短縮や運搬コストの削減につながるでしょう。そのため、

| ・近隣に拠点がある業者(または全国に配送網が整っている) ・在庫をしっかり確保しており、すぐ出荷できる |

といった点を事前に確認しておくと安心です。

現場急増などで追加手配が必要になることもあるため、スピーディーに対応できる業者かどうかを事前にチェックしておきましょう。

5-2. 自社施工も行なっている業者(会社)かどうか

下桟は、現場の規模によって必要本数が大きく変わります。

特に戸建て複数棟や、公共工事のような大規模現場では、一時に大量の部材が必要になるケースもあります。その際に、

| ・施工会社が運営している資材販売業者 ・現場の流れを理解し、柔軟に対応してくれる業者 |

であれば、追加注文や緊急時の調整にも対応しやすいため、スムーズに運用できるでしょう。

また、足場の設置・解体など、自社で現場施工を行なっている会社は、現場での下桟の使われ方や必要数の見込みにも詳しく、実務に即した提案やアドバイスをしてくれる可能性が高くなります。

現場ごとの使い勝手や安全配慮への理解度も高いため、調達パートナーとして心強い存在です。

5-3. 必要に応じて「レンタル対応」もしているかどうか

案件によっては、通常よりも多くの下桟が必要になるケースもあります。

そうした場合でも、レンタル対応が可能な業者であれば、必要な分だけ一時的に借りることで、倉庫スペースや資材購入コストの負担を抑えられます。

特に、普段は一定数で足りていても、公共工事や大型案件などで一時的に資材数が増えることもあるため、柔軟な対応ができる業者かどうかも事前に確認しておくと安心です。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場のリースとは?はじめて足場を借りる時の流れ・料金・審査のコツ

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

6. 下桟を調達するなら「足場JAPAN」にお任せください!

「足場JAPAN」は、施工会社を母体とする、足場・仮設資材の販売・買取総合サイトです。

下桟をはじめとする資材の調達において、現場視点に立った対応力と柔軟な調達体制が強みです。

| 【「足場JAPAN」のポイント】 ・6-1. 全国5拠点体制で最短ルートの発送が可能 ・6-2. 現場経験に基づく相談対応+大量仕入れによる価格メリットも ・6-3. 新品・中古どちらでも調達可能で、柔軟に対応できる |

調達先をお探しの方は、ぜひ見ていってください。

6-1. 全国5拠点体制で最短ルートの発送が可能

足場JAPANは、札幌・仙台・関東・名古屋・大阪の全国5拠点に資材センターを展開。

現場に最も近い拠点から発送できるため、配送の迅速さと対応力に自信があります。

「急ぎで資材が必要になった」「現場の変更で手配先を見直したい」といった場面でも、最短ルートで対応可能です。

現場のタイミングに合わせたスピーディーな供給は、工期厳守の現場でも大きな安心材料となるでしょう。

6-2. 現場経験に基づく相談対応+大量仕入れによる価格メリットも

足場JAPANの母体は実際に施工業務も行う工事会社です。

だからこそ、図面から必要な資材を読み取る力、過不足のない発注のサポートが可能です。

「どの部材を何個、どの長さで発注すればいいかわからない」と悩まれるご担当者様にも、施工経験をもとにした丁寧なヒアリングと見積対応が行えます。

また、大規模工事での資材確保も自社で行なってきた実績があるため、資材仕入れはロット単位で行いコストダウンを図っています。

大量購入をご検討のお客様は、一度お見積りいただければ、足場JAPANの安さを実感していただけるでしょう。

6-3. 新品・中古どちらでも調達可能で、柔軟に対応できる

足場JAPANでは、新品と中古の両方を取り扱っているため、予算や現場の使用条件に応じた柔軟な資材調達が可能です。

例えば「今回は費用を抑えたいので中古で」「新築現場なので新品でそろえたい」といった声にも対応できます。

どちらを選ぶ場合でも、プロの目で状態をチェックした資材を提供しているため、品質面も安心です。

また、大量の資材を一時的にそろえる必要がある場合など、状況によってはレンタル対応も相談可能です。

まずはご希望の内容をお聞かせいただければ、最適な調達方法をご提案いたします。

下桟の調達先にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

7. まとめ

本記事では、下桟について、どんな足場材であるかを解説しました。

最後に、記事の要点を振り返りましょう。

下桟とは枠組足場で用いられる、「足元を守る、現場の大切な安全部材」です。

作業員の転落や資材の落下を防ぐための、いわば「足元のガード」のような役割を担います。

法律で「下桟を必ず設置すべき」という義務はありませんが、下記の理由もあり、多くの現場では設置が当たり前となっています。

| 【下桟が必要とされる理由】 ・下桟があることで、足元からの墜落事故を防げる ・下桟の設置は「安全基準を満たす現場」としての信頼につながる ・安全対策が整っている現場は、依頼者へ安心感を与えられる |

ですので、安全対策としてどこまで取り組むかについては、法令を満たす最低ラインをクリアすることはもちろん、今回ご紹介した推奨施工例を参考に、なるべく手厚い安全への対策を講じることをおすすめします。

下桟があることで、見た目にも安心感があり、安全への意識の高さがうかがえるでしょう。

結果として、「信頼される会社・現場」づくりにもつながっていきますので、ぜひ下選を取り入れた安全対策の実施をご検討ください。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

コメント