「昇降足場について知りたい!安全確保のために絶対必要なんだよね?」

「足場の入れ替え時期なんだけど、昇降足場も新しくした方がいいかな?設置の決まりとかあるの?」

足場の入れ替えを検討する際は、同時に梯子や階段などの老朽化も気になりますよね。

改めて、昇降足場の安全性や正しい設置ルールを確認したい方も多いのではないでしょうか。

昇降足場とは、『既存の足場に追加で取り付ける昇降用の足場』 のことです。

高さが1.5mを超える所で作業を行う際にはその設置が義務づけられています。(労働安全衛生規則第527条、労働安全衛生規則第556条)

種類としては、

・昇降梯子

・昇降階段

・昇降リフト

があり、足場に適切に設置することで、作業者は安全に高所の昇り降りができるようになります。

しかし、昇降足場の効果を十分に得るためには、単に設置するだけではなく、現場で働くすべての人が安全意識を共有し、適切な使用方法を徹底することが必要です。

なぜなら、作業者の、昇降足場の重要性や使い方を理解していないなどの認識不足が原因で、死亡事故に至る事例が発生しているからです。

この記事では、現場を守る監督者と実際に現場で働く作業者が知っておくべき「昇降足場」の重要性や設置基準を、事例を交えて解説します。

|

【この記事を読めばわかること】

|

|---|

|

この記事を読めば、曖昧だった昇降足場の概要や意義が明確になり、あなたの現場を守るために必要な設備を選べるようになります。

足場の安全性に不安を抱える多くの方に役立つ内容ですので、ぜひ最後まで目を通していただけたらと思います。

1. 昇降足場とは

昇降足場とは、作業者が足場内を安全に上り下りするために設置される足場のことです。

「足場」と聞くと、建築に詳しくない人は足場タイプの1つと捉えがちですが、実際には 「既存の足場に追加で取り付ける昇降用の設備」 を指します。

具体的には、昇降梯子(はしご)や昇降階段、昇降リフトなどがあり、これらを足場に設置することで、作業者はスムーズかつ安全に、高所へアクセスできるようになります。

また、常に最適な高さで作業を行うことが可能となり、作業効率の向上にもつながります。

|

「昇降足場」の設置目的

|

|---|

|

※昇降足場については、労働安全衛生規則第527条、労働安全衛生規則第556条において、次のように定められています。

事業者は、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。

昇降足場の設置基準については、5. 【種類別】昇降足場を安全に使用するための設置基準で詳しく解説します。

ここでは、昇降足場は、高所作業のリスクを最小限に抑えるために、欠かせない設備であることを把握しておきましょう。

次章では、昇降足場にはどのような種類があるのかを詳しくみていきます。

2. 昇降足場の種類は3つ

昇降足場には主に3つの種類があり、現場の状況や足場のタイプに応じて適切なものを選ぶことが重要 です。

まずは、コストが低い順に示した下表をご覧ください。

|

【種類】

| 安全性 | コスト | 適した現場 |

|---|---|---|---|

| 昇降梯子 | 低い | 低い | 小規模工事・狭い現場 |

| 昇降階段 | 高い | 普通 | 中〜大規模工事 |

| 昇降リフト | 階段より高い | 階段より高い | 大規模な高層ビル工事 |

各々の特徴をみていきましょう。

2-1. 昇降足場1|昇降梯子(はしご)

昇降梯子は、文字通り、足場に取り付けて昇り降りをする梯子です。

特徴と、主な利用現場は、以下の通りです。

|

昇降梯子の特徴・主な利用現場

|

|---|

| <特徴> ・シンプルな構造で、設置スペースが少なくて済む ・コストが低く、比較的簡単に設置できる <主な利用現場> ・小規模な住宅建設、改修工事 ・狭いスペースでの作業 |

昇降梯子は、スペースが限られた現場やコストを抑えたい場合に適しています。

しかし、手すりがないため、他の昇降足場に比べて安全性に課題があります。

使用時には安全帯を活用するなど安全対策を怠らないようにしましょう。

|

チェック!昇降梯子の安全性を補強する部材

|

|---|

| 昇降梯子の安全性を補強する主な部材をご紹介します。 安全帯は必須ですが、その他も必要に応じて設置しましょう。

|

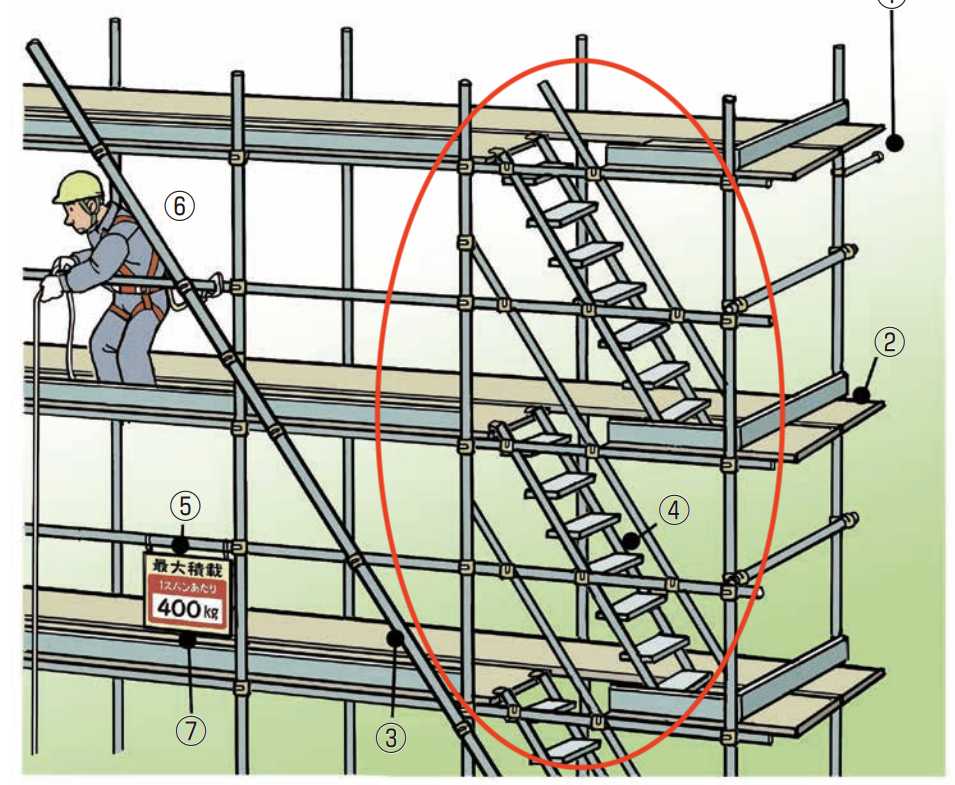

2-2. 昇降足場2|昇降階段

昇降足場の中で最も多く使用されているのが、足場に取り付けるタイプの階段(昇降階段)です。

昇降階段の特徴と、主な利用現場は、以下の通りです。

|

昇降階段の特徴・主な利用現場

|

|---|

| <特徴> ・階段状になっている ・手すりが付いているため、安全性が高い ・作業者が 工具や資材を持ったままでも安定して昇降できる。 <主な利用現場> ・ビル、マンションなどの中〜大規模工事 ・くさび緊結式足場や枠組足場への取り付け ▼合わせてこちらもご覧ください▼ くさび式足場とは?単管・枠組足場との違いを交えてわかりやすく解説 くさび緊結式足場とは?3つの種類とメリット・デメリットを徹底解説 枠組足場とは|特徴から見るおすすめケースと事例から考える安全対策 |

昇降階段は、安全性が高く、多くの現場で採用されている標準的な昇降足場です。

一般的な建物の階段とは異なり、落下リスクを低減するため、手すりや中桟(ちゅうさん)の設置が義務付けられています。

※中桟:横木上の補強材

ただし、こうした安全設備のため、一定のスペースが必要になることを覚えておきましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場階段とは?正しく理解して事故防止と作業効率の向上を実現しよう

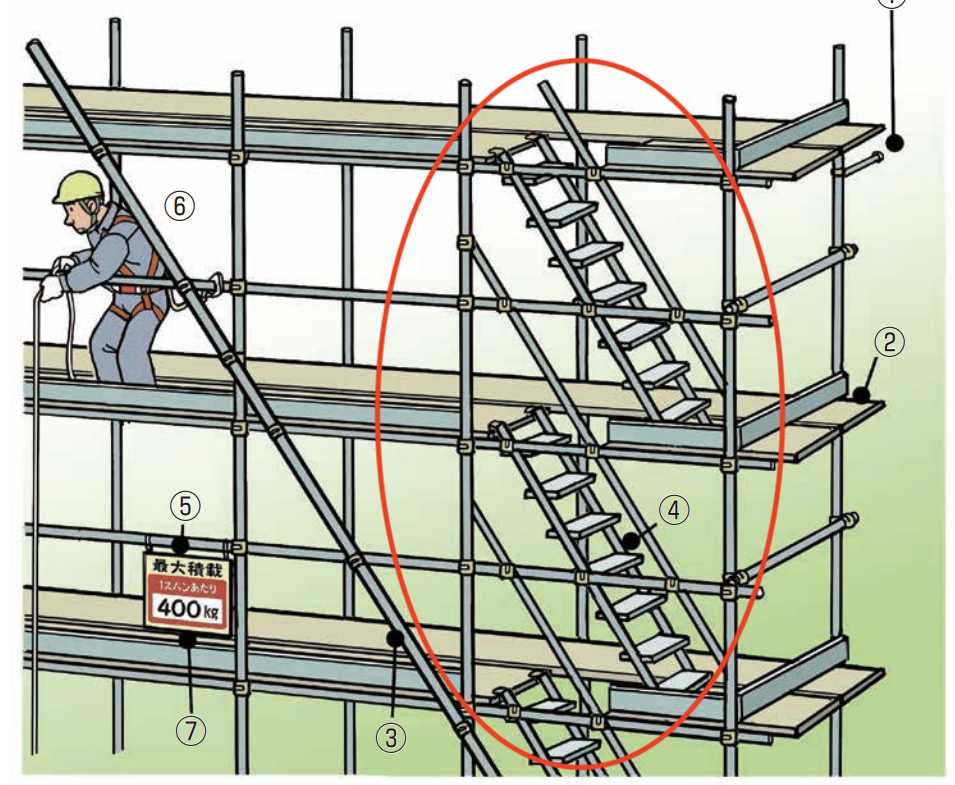

2-3. 昇降足場3|昇降リフト

昇降リフトとは、電動または手動で作業者や資材を効率的に昇降させる設備です。

作業スペースが確保された構造のため、高所への作業者の移動だけでなく、資材の荷揚げにも使用されます。

昇降リフトの特徴と、主な利用現場は、以下の通りです。

|

昇降リフトの特徴・主な利用現場

|

|---|

<特徴>

<主な利用現場>

|

昇降リフトは、高所作業や重い資材の運搬が必要な現場で、作業効率を大きく向上させます。

一方で、梯子や階段より高所で使用することが多く、操作ミスや機械の不具合が重大な事故につながる可能性があるため、安全対策が重要です。

使用の際は、5. 【種類別】昇降足場を安全に使用するための設置基準も併せてチェックするようにしてください。

3. 【警鐘】昇降足場を使わないと危険!実際に起きた事故事例3つ

3章では、昇降足場の重要性を実感していただくために、安全対策を怠ったために起きた実際の事故事例をご紹介します。

|

【警鐘】昇降足場を使わないと危険!実際に起きた事故事例3つ

|

|---|

|

少しの省力や時短のつもりが、大きな事故につながることをしっかりと理解しておきましょう。

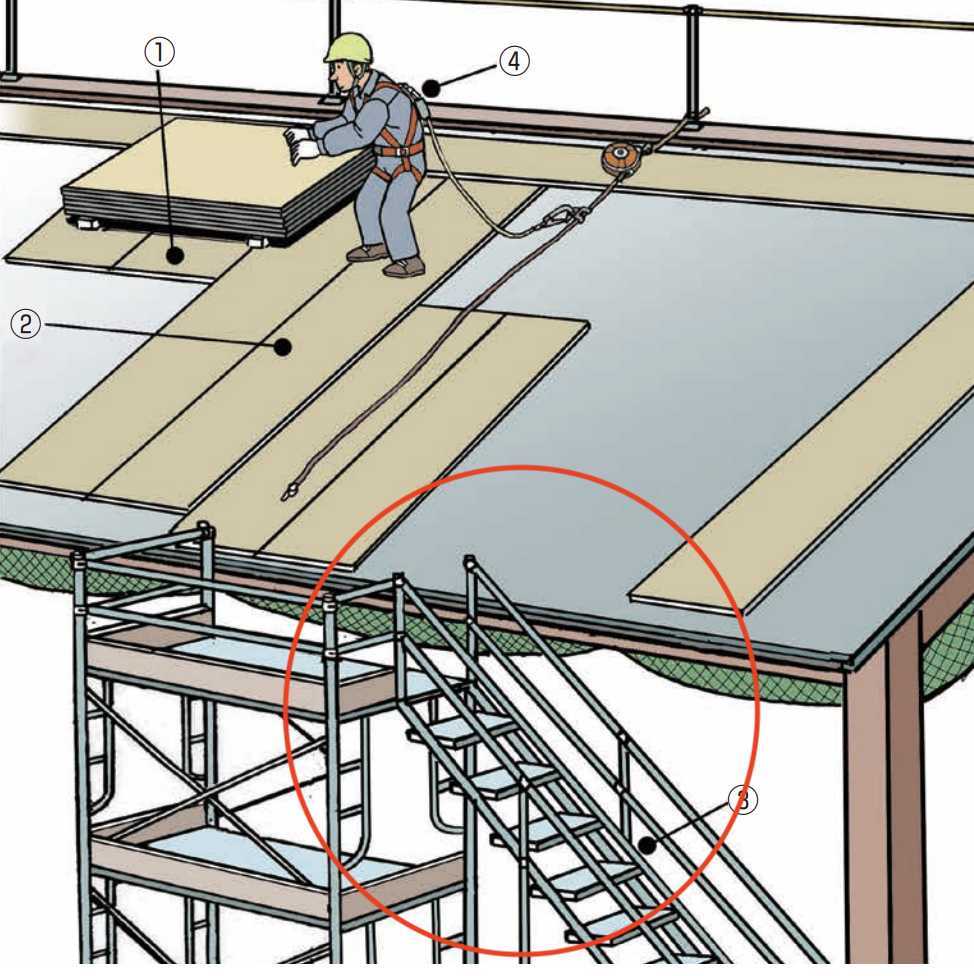

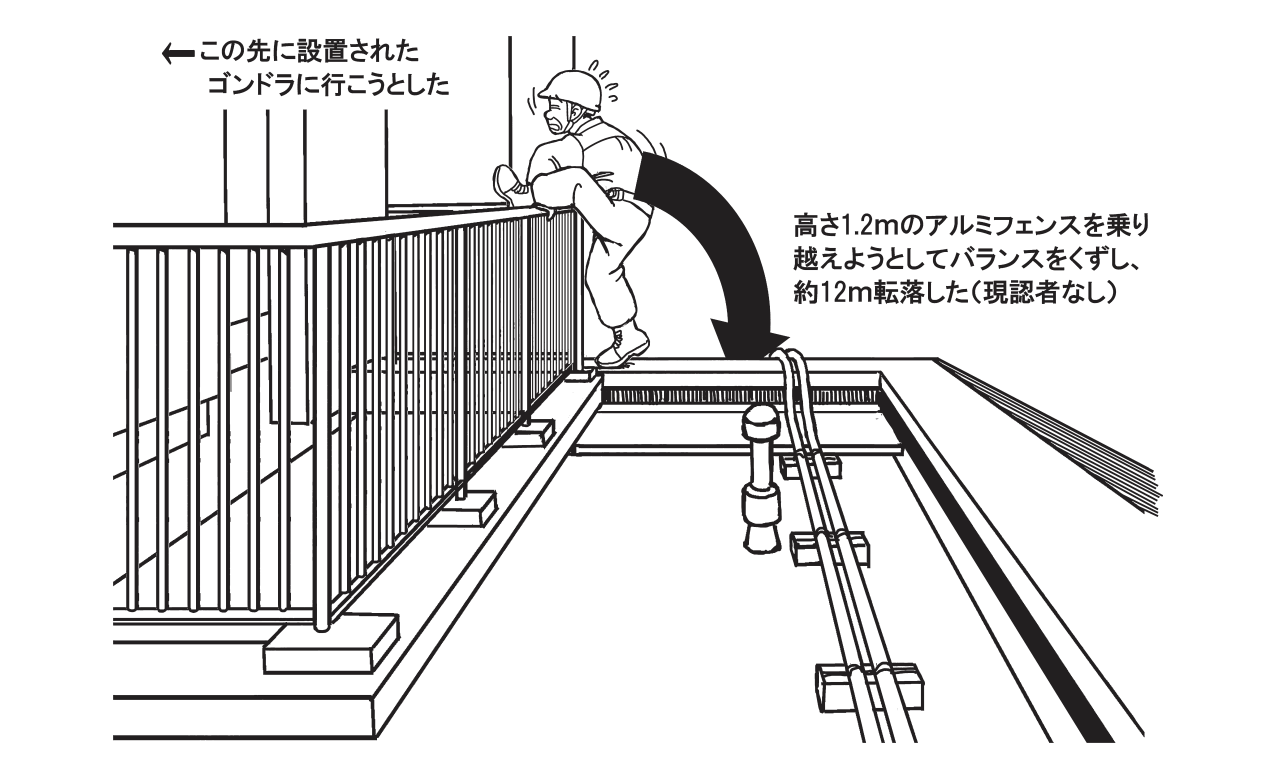

3-1. 事故事例1|バルコニー端部のパラペット立ち上がり部を乗り越えようとして墜落

1つ目に紹介するのは、作業手順で決められていた昇降設備を使用しなかった為に起きた事故の事例です。

| 【事故事例1の状況】 |

|---|

| マンションの外壁タイル補修工事において、被災者は職長と2名で作業の準備を行っていました。 前日に設置した5 階住居のルーフバルコニー内のゴンドラへ行くには、アルミフェンス(高さ 1.2m)を乗り越える必要があり、作業開始前に昇降設備を設置する手順となっていましたが、被災者は昇降設備を使用せず、作業区域外であるルーフバルコニー端部のパラペット立ち上がり(高さ約 0.5m)に足をかけ、アルミフェンスを乗り越えようとしました。 ※パラペット:建物の屋上やバルコニー等の外周部に設けられた低い立ち上がり壁  出典:建設業労働災害防止協会|災害事例|厚生労働省委託事業東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設需要に対応した労働災害防止対策事業 結果、事故が発生。現認者はいませんが、乗り越えようとした際に、バランスを崩し約 12m 下へ転落したものと思われます。 |

こうした災害をなくすためには、かならず作業開始前に『昇降足場を設ける』ことが求められます。

さらに、

- 作業手順を守り、近道行為をしない

- 作業区域外からの立入禁止措置を徹底する

といった安全対策の重要性を、全作業者に共有することが必要です。

3-2. 事故事例2|貸工場の天井走行クレーンの点検中に墜落

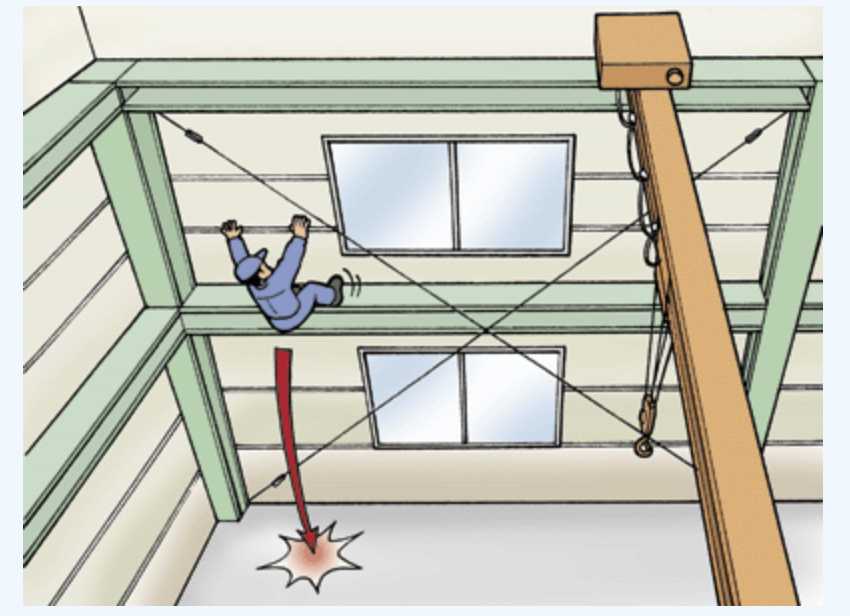

2つめは、貸工場の天井走行クレーンの点検中に足を踏み外して墜落してしまった死亡事故事例です。

| 【事故事例2の状況】 |

|---|

| 災害発生当日、被災者は、異常な音がするという天井走行クレーンの補修の依頼で、同僚1名とともに状況確認に行きました。 被災者は、工場西側の壁面取り付け用のC型チャンネル(幅10cm)とH型鋼を足場にして床面から高さ6.7mのところにあるランウェイに登りました。その上を横に約2m移動し、ガーダ上に身を乗り出すような姿勢でホイスト部にあるもう一つのスイッチを投入すると異常音が発生。 ※ガーダ:桁(けた)や梁などの構造物 ホイスト:ロープやチェーンを巻き上げたドラム等を使って荷物を持ち上げる機械装置 修理は後日することにし、再びランウェイ上を移動してC型チャンネルに足を掛け降りることに…。 その時、一足先に床まで降りた同僚の耳に、背後から悲鳴が聞こえました。  同僚が振り返ると、被災者が床に重ねてあった鋼材に頭から墜落して倒れており、救急搬送された病院で、頭部打撲、脳挫傷のため死亡が確認されました。 |

この事故の1番の原因は、床面から6.7mの高所に、昇降設備を使用せずに昇降したことです。

企業側には、下記のような安全対策を徹底することが求められます。

- 高さ又は深さが1.5m以上を超える箇所で作業を行うときは安全な昇降設備を設置すること

- クレーンの点検整備は専門家に実施させること(被災者は電気工事作業の経験はあったがクレーン整備の専門家ではなかった)

※クレーンに関わる作業には、必要とする資格が定められています(クレーン整備士、移動式クレーン運転士免許など)。有資格者限定の作業に無資格者が関わることは厳禁です。

必ず資格を持つ者が作業を行うよう徹底しましょう。 - 墜落危険、感電危険のある場所で作業を行う者等に対しては、安全衛生教育を実施したうえで作業を命ずる

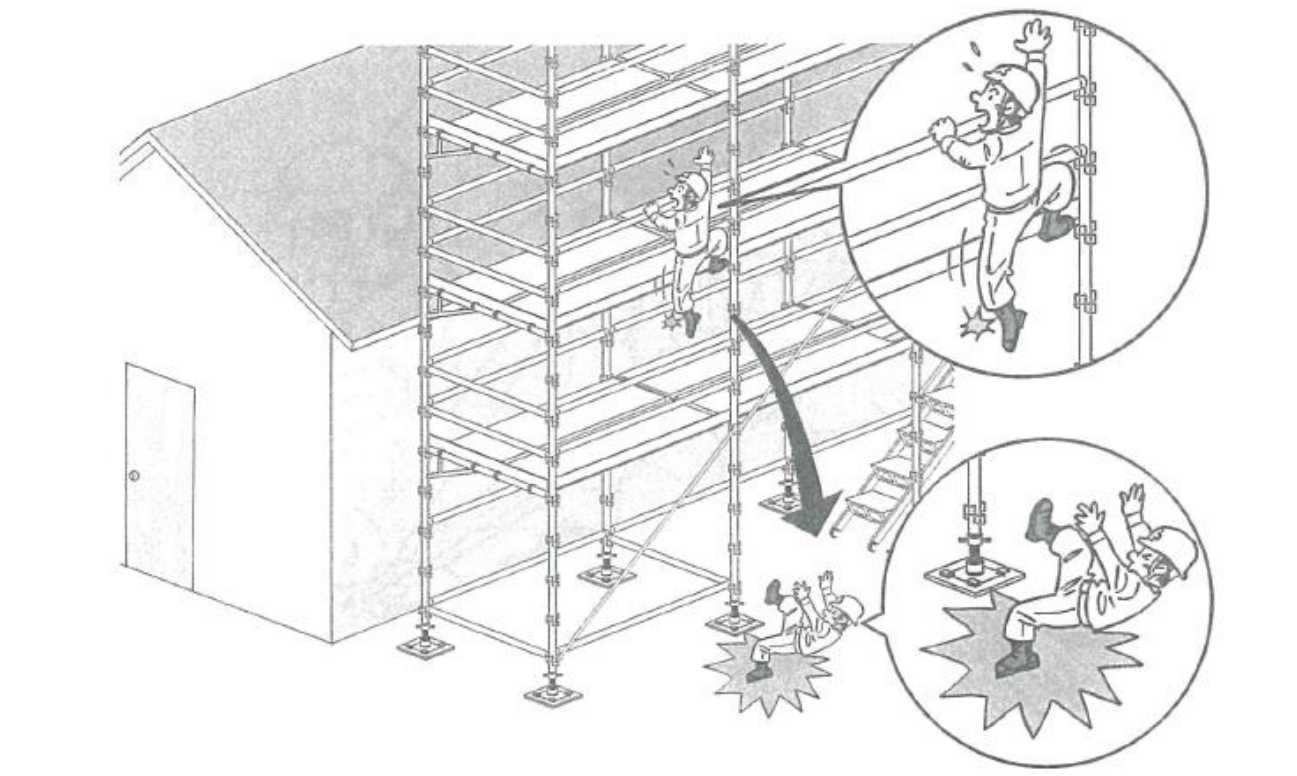

3-3. 事故事例3|昇降設備を使用せずに足場を伝い降りようとして墜落

最後は、震災による復旧・復興工事で、昇降設備が備えられていたにも関わらず、近道行為をしたことから墜落してしまった事例です。

| 【事故事例3の状況】 |

|---|

| 被災者の60代男性は、除染作業のため、足場の組立てを終えて、足場3段目の親綱設置作業を行いました。 その後、近くの昇降設備を使わずに足場の外側を伝い降りたところ、足を踏み外して墜落。  出典:建設業労働災害防止協会|復旧・復興工事で発生した災害事例集 幸いにも軽傷の複合部位関節傷害で済みましたが、一歩間違えれば命に関わる重大な事故になるところでした。 |

事故の原因は、昇降設備を利用せず、近道行為をしてしまったことですが、監督者による基本的な安全教育が不足していたことも大きな課題といえます。

4. 【これが重要】昇降足場の重要性はスタッフ全員で共有しよう

昇降足場を設置することは重要ですが、それ以上に大切なのは、現場全体で設置の意味を理解し、適切に使用することです。

3つの事例をみておわかりいただけたかと思いますが、昇降足場を単に導入すれば安全が確保されるわけではありません。

3-1.事故事例1|バルコニー端部のパラペット立ち上がり部を乗り越えようとして墜落のように昇降足場設置の手間を怠ったり、3-3.事故事例3|昇降設備を使用せずに足場を伝い降りようとして墜落のように、昇降設備を使用せずに近道を選ぶ行為(リスク軽視)は、いずれも昇降足場に対する認識の欠如から招いてしまったといえます。

このため、事業者や現場監督には、必要に応じて周知や研修を行うなど、共通認識を持つための対策が求められます。

|

チェック!【共通認識を持つための対策(例)】

|

|---|

|

また、常に点検や確認を怠らず、作業中に不安定な状態を放置しないこと、作業者が異常を即座に報告する習慣をつけることが、事故の予防措置として大きな役割を果たすことも覚えておきましょう。

どれほど質の高い昇降足場を導入しても、チーム全体の意識が伴わなければ事故のリスクはなくなりません。

安全な現場づくりのために、昇降足場の意義を全員で共有し、適切に活用していきましょう。

5. 【種類別】昇降足場を安全に使用するための設置基準

昇降足場の設置基準は、労働安全衛生規則第527条、労働安全衛生規則第556条で以下のように定められています。

事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行うときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等をもうけなければならない。

※ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

(作業に従事する労働者は、)安全に昇降するための設備が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。

昇降足場を安全に使用するためには、こうした法令をはじめとする様々な規定やガイドラインに従う必要があります。

この章では、昇降足場を安全に使用するための設置基準を、昇降梯子・昇降階段・昇降リフト の3つに分けて解説します。

|

【種類別】昇降足場を安全に使用するための設置基準

|

|---|

|

しっかり把握しておきましょう。

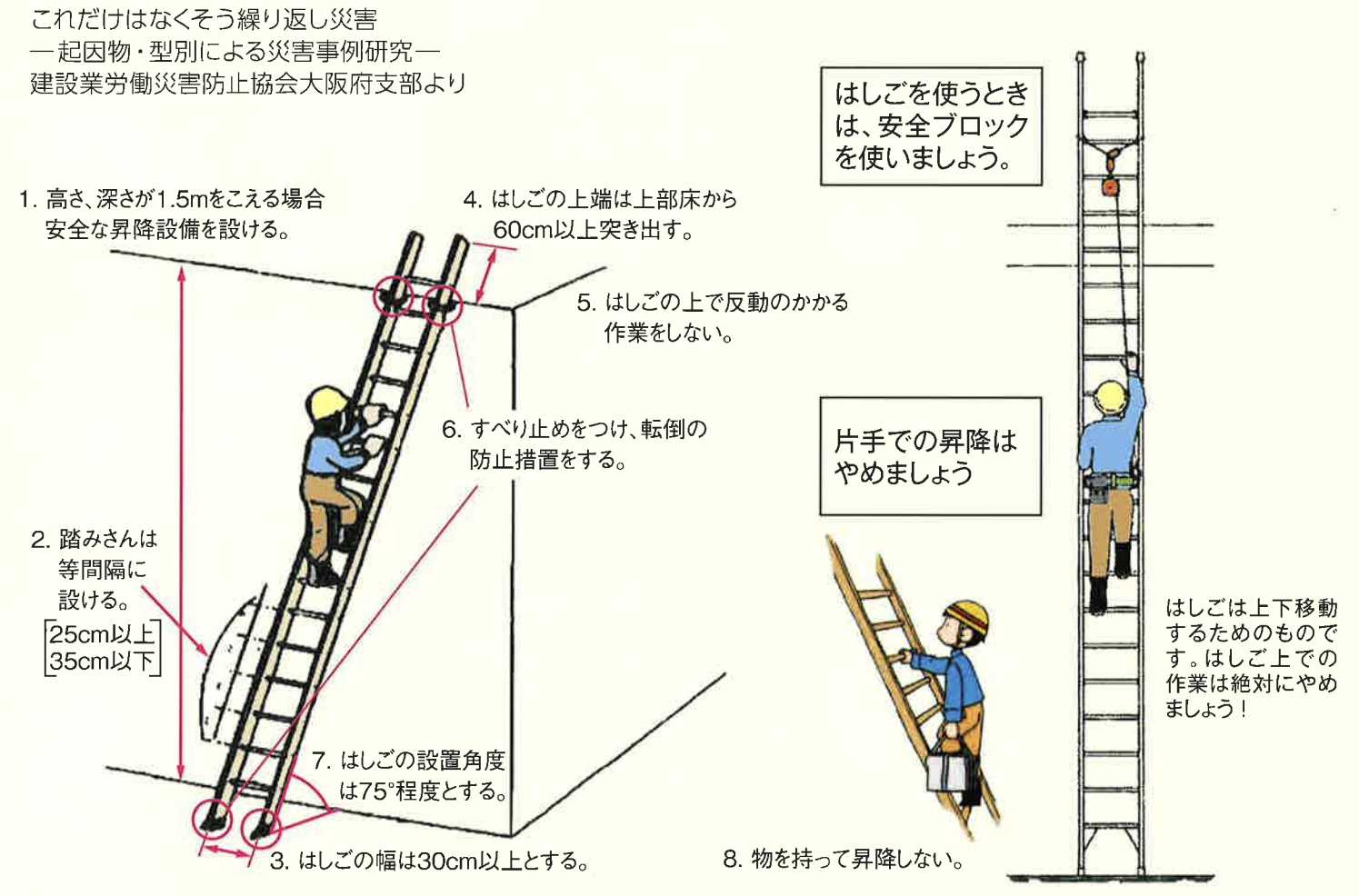

5-1.昇降梯子の設置基準

昇降梯子の設置基準は、労働安全衛生規則第527条、労働安全衛生規則第556条で以下のように定められています。

- 丈夫な構造であること

- 材料に著しい損傷や腐食がないこと

- 幅が30cm以上であること

- 滑り止め装置の取付けや転位防止のための措置が講じられていること

- 踏み面が等間隔に設置されていること

- 踏面と壁との間に適当な間隔が保たれていること

- はしごの上端が床から60cm以上突出していること

また、建設業労働災害防止協会では、下記のような使用の際の注意喚起をしています。

- はしごの上で反動のかかる作業をしない

- すべり止めをつけ、転倒の防止措置をする

- 片手で昇降しない

- 物を持って昇降しない

昇降梯子を使用する際は、こうした安全対策の全てを徹底することが重要です。

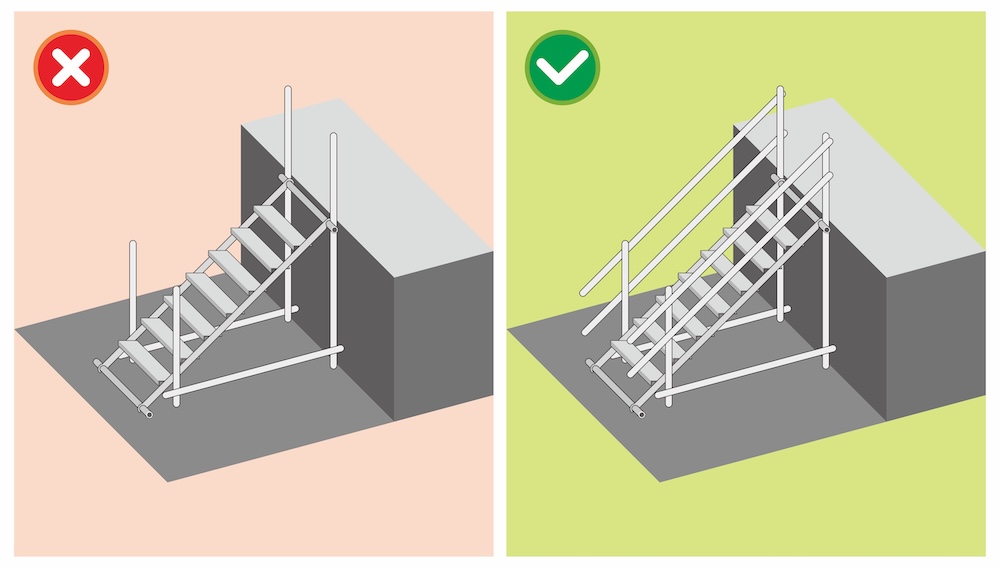

5-2. 昇降階段の設置基準

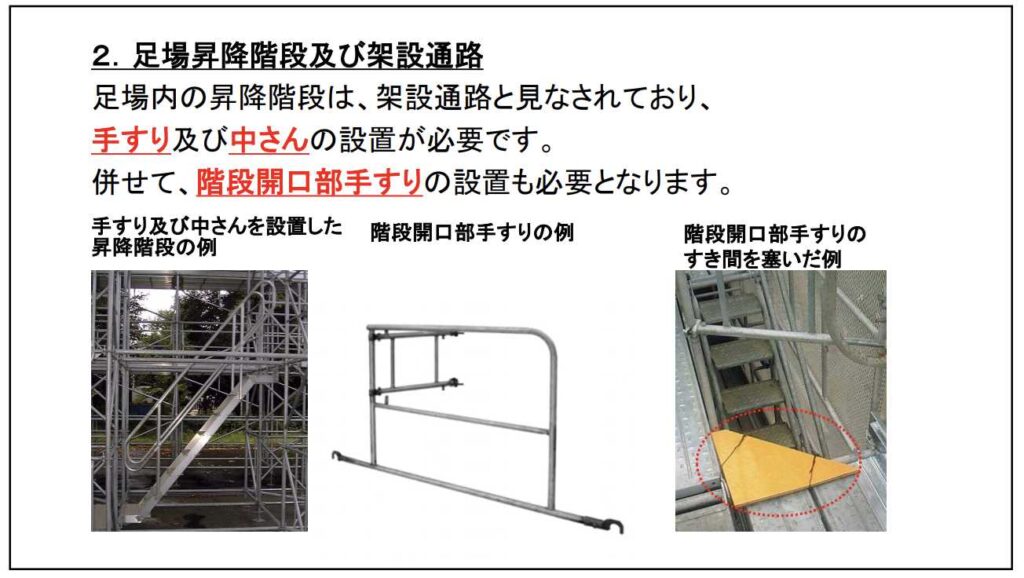

足場内の昇降階段は「架設通路」と見なされるため、通常の階段とは異なる安全基準が適用されます。

労働安全衛生規則第552条(架設通路)で、以下のように基準が定められています。

事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 丈夫な構造とすること。

- こう配は、30°以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。

- こう配が15°をこえるものには、踏さんその他の滑止めを設けること。

- 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。

ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分に限って臨時にこれを取りはずすことができる。①高さ85cm以上の手すり②高さ35cm以上50cm以下のさん(中さん)又はこれと同等以上の機能を有する設備- たて坑内の架設通路でその長さが15m以上であるものは、10m以内ごとに踊り場を設けること。

- 建設工事に使用する高さ8m以上の登りさん橋には、7m以内ごとに踊り場を設けること。

また、全国仮設安全事業協同組合のガイドラインには、階段開口部にも手すりを設置しなければならないことが明記されています。

昇降階段の設置、使用時にはこれらを必ず確認しておきましょう。

5-3. 昇降リフトの設置基準

昇降リフトの設置では、「労働安全衛生法」と「建築基準法」の両方の規定を遵守する必要があります。

【労働安全衛生法による規定】

- 昇降リフトの操作は資格を持つ作業者が行う

- 定期的な点検・メンテナンスを実施する

- 非常停止装置が正常に作動することを確認する

出典:労働安全衛生法|クレーン等安全規則より

【建築基準法による規定】

- かごの面積が1㎡以上または高さ1.2m以上 の場合は「エレベーター」として扱う

- かごの面積が1㎡以下かつ高さ1.2m以下 の場合は「小荷物専用昇降機」として扱う

- 昇降路の壁や囲い、出入り口の戸 は難燃材料 で作る

- 昇降路のすべての出入り口の戸 が閉じていなければ、リフトを作動させない安全装置を設ける

出典:建築基準法(昇降機関係)より

高所作業に使用する昇降リフトは、操作ミスや機械の不具合が重大な事故につながる可能性があるため、特に厳格な安全対策が求められます。

|

チェック!【昇降リフト使用の際は点検が重要】

|

|---|

| 昇降リフトを使用の際は、毎回、下記事項を点検チェックすることをおすすめします。

▢ 囲い(昇降路)のセットが適切に行われているか |

6. 昇降足場の選び方のポイント2つ

昇降足場が、建設現場の安全で効率的な作業に欠かせない設備であることはご理解いただけたかと思います。

しかし、昇降足場なら何でも良いというわけではありません。

6章では、昇降足場の重要性を再確認された方に向けて、どのような昇降足場を導入すればよいのか、選び方のポイントをお伝えします。

|

昇降足場の選び方のポイント2つ

|

|---|

|

順に解説します。

6-1. 現場に合った昇降足場を選ぶ

昇降足場は、使用する現場や作業内容に合った適切なものを選ばなくてはなりません。

ここまで解説したように、昇降足場には梯子や階段、リフトなどの種類があり、それぞれ特性や設置基準が異なるからです。

|

現場に合った昇降足場(例)

|

|---|

|

昇降足場を設置したといっても、高いビルの作業で手すりのない昇降梯子を取り付けたのでは、かえって事故を招く原因となりかねません。

一方で、狭い空間に幅をとる昇降階段や昇降リフトをつけると、コストが高くなる上に、作業効率も悪化してしまいます。

昇降足場は、現場の規模やスペース、作業内容に応じて、最適な種類を選びましょう。

併せて種類に応じた、使用基準を遵守することも重要です。

6-2. 耐久性を重視して質の高い製品を選ぶ

2つめのポイントは、質の高い製品を選ぶことです。

何より安全性が問われる昇降足場では、価格や見た目よりも耐久性や性能の方が優先されるべきです。

低価格だからといって粗悪な中古品を選んだり、見た目がいいからと質を見極めずに選んだりすると、故障や事故のリスクが高まります。

昇降足場は、信頼性のあるメーカーや実績を確認し、長期使用を前提に耐久性と安全性に優れた製品を選びましょう。

判断が難しい場合は、足場専門の資材屋や施工業者に相談するのも一案です。

7. 昇降足場も「足場JAPAN」!足場のお悩み何でもお任せください!

「昇降足場って、梯子や階段、リフトと色々あって、どれがいいのか判断がむずかしい」

「安全部材も、安全帯だけじゃなく、ステップとか手すりとか、たくさん揃えなきゃいけないみたいで大変…」

こんな悩みをお持ちではないでしょうか。

昇降足場も、他の足場材も、足場のことなら「足場JAPAN」にお任せください!

「足場JAPAN」は、施工会社を母体とする足場と仮設資材の販売・買取総合サイトです。

施工業者だからこそ知り得るナレッジを活かし、創業7年で全国数千社への販売実績を達成、併せて資材センターを中心とした営業所も全国6拠点へと増設しています。

足場材の確保に苦労した自社の経験から「いい資材を、徹底的に安く、早く届けたい」という願いを持ち続けている、足場JAPANの特徴をお伝えします。

| 「足場JAPAN」はこんなサイトです! |

|---|

|

順にみていってください。

7-1. 豊富なメニューから探せる・選べる

足場JAPANサイトでは、豊富なメニューから簡単に必要な足場材の情報が得られます。

購入から買取まで、足場材に関するお悩みを解決できる充実のメニューをご用意しています。

新品、中古から探せるのはもちろん、メーカーから商品を探して選ぶことも可能です。

足場材の見積もりができるフォームや、施工距離ごとの安全鋼板数量計算表、また、足場材の処分でお困りの方には、必要事項と買取資材の写真を送るだけで査定ができるサービスもご用意しています。

直感的な操作でスムーズに必要な情報が見つかるため、画面操作に不安がある方も安心です。

ぜひ一度お試しください。

7-2. 工事のプロに足場材の数量を相談できる

足場の導入を検討中だが、適切な数量がわからない。過不足が生じないか心配…という方、ご安心ください!

足場JAPANでは、工事のプロが、足場材の数量についてのご相談をお受けします。

社長や上司から、「この図面にかける足場材を買わなきゃいけないから見積もりしておいてくれ」と指示されたものの、どの部材を何個発注すればよいか検討がつかない…

といったことはないでしょうか。

足場JAPANには、施工現場における豊富な経験を持つ担当者がいますので、図面を送っていただければ必要な数量と見積もりを同時にお出しすることが可能です。

7-3. 足場材のセット商品がどこよりもお得な価格で購入できる

足場JAPANなら、足場材のセット商品がお得な価格で購入できます。

昇降足場をはじめ、くさび式足場、次世代足場、単管パイプ、安全鋼板といった一定期間で入れ替えが必要な消耗品は、一度に費用がかかるため、負担に思われているのではないでしょうか。

足場JAPANでは、セット商品を大量購入されるお客様には大きく値引きすることが可能です。

それは弊社が、資材の提供とは別に、大規模工事も事業として行っているからです。

一度の資材仕入れ量が多く、ロット単位で発注することでコストを抑えられるため、自ずとご提供価格も割安になります。

実際、ご満足いただき繰り返しご利用いただいているケースが多いです。

大量購入をご検討のお客様は、一度お見積りいただければ、足場JAPANの安さを実感していただけます。

いかがでしょうか。

足場JAPANは、自社が培ってきた経験を、仮設足場業界、建設業界の発展のためにこれからも還元し続けたいと考えています。

足場材に関するお悩みは、目の前のお客様の『困ったな』に最大限お答えする「足場JAPAN」にご相談ください。

8. まとめ

昇降足場とは、作業者が足場内を安全に上り下りするために設置される足場のことで、主に3つの種類があります。

|

昇降足場の種類

|

適した現場

|

|---|---|

| 昇降梯子 | 小規模工事、狭い現場 |

| 昇降階段 | 中〜大規模工事 |

| 昇降リフト | 大規模な高層ビル工事 |

昇降足場は適切に設置され、現場での共通認識が徹底されなければ安全対策として意味をなしません。

設置基準を遵守するだけでなく、導入後も周知や研修を行い、現場全体で安全意識を高めていきましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

はじめての足場購入のあらゆる疑問を解消!最適な足場と安く買うコツ

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

【2025年最新】建築資材の高騰と市場動向・今後の対応策も解説

コメント