「手摺先行足場について知りたい!手すりを先につけるだけでいいの?他に決まり事は?」

「手すり先行やってないって指摘されたんだけど義務じゃないでしょ?やるって決まったの?」

これまで事故と無縁だった現場では、「手摺先行足場が本当に必要なの?」と感じる方もいるかもしれません。

中には、面倒に感じて、概要までしっかり把握していないという方もいるでしょう。

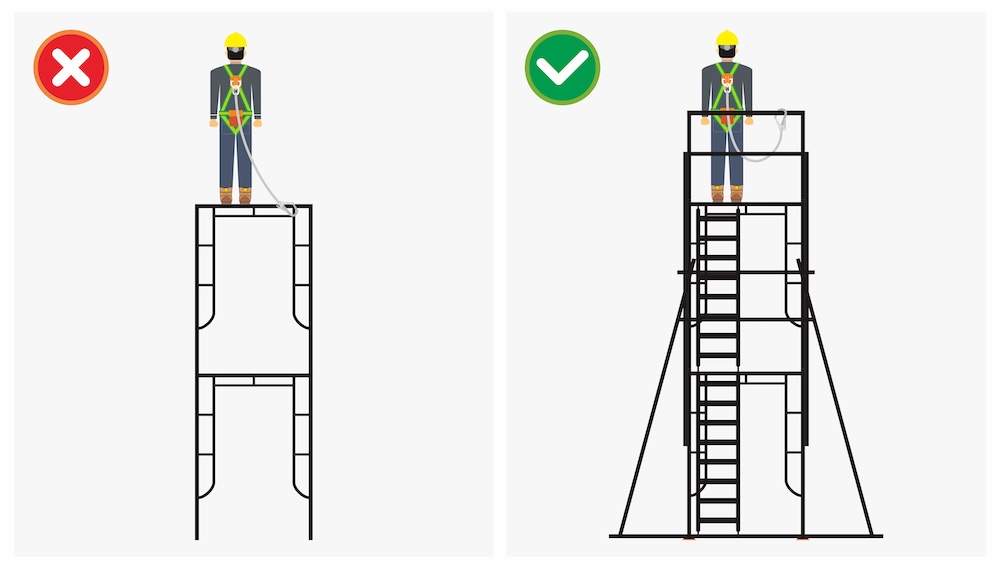

改めてお伝えすると、手摺(手すり)先行足場とは、足場の組み立て時に、常に手すりに囲まれた状態で作業できるよう、上層の作業床に先に手すりを設置する工法を用いた足場のことです。

厚生労働省は、平成15年よりこの工法の積極的な導入を推奨し、普及を図ってきました。

とはいえ義務ではないためか、厚生労働省が2023年に行った調査では、手摺先行足場の採用率は全体の44%にとどまっています。

「やっぱりそんなもんか」と思うかもしれませんが、見逃せないのは、採用率が約5割でも、建設業界全体の空気感としては「手摺先行足場を導入していて当然」というレベルに達していることです。

その背景には、建設現場での足場に関する事故が依然として多いという課題があります。

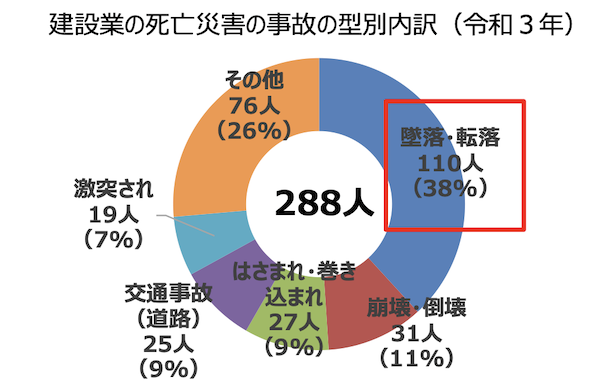

厚生労働省の「死亡災害発生状況の推移」によると、令和3年の建設業における死亡災害のうち、38%、つまり約4割が「墜落・転落」によるものでした。

命を守るために、早急に打てる手段として、業界全体が最重要対策として取り組んでいるのが手摺先行足場なのです。

推奨・要請レベルだからといって導入を躊躇っている間に、墜落事故が起きてしまっては取り返しがつきません。

近年では「対応しているかどうか」が会社の信頼性に直結する場面も増えており、仕事の受注機会を逃す可能性もあります。

そこで、本記事では手摺先行足場の要点や重要性について、厚生労働省のガイドラインを元にわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、現場の安全確保のために手摺先行足場の導入がなぜ必要なのかが、しっかり納得できるはずです。

「これまでの足場と何が違うのかピンときていなかった」という方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後まで目を通していただけたらと思います。

1. 手摺(手すり)先行足場とは

手摺先行足場とは、足場を組み立てる際に、最上層の作業床に先に手すりを設置し、解体時も最後まで手すりを残したまま作業する工法を用いた足場のことです。

常に手すりに囲まれた状態で作業ができるため、そうでない足場と比べて、高所作業中の墜落・転落のリスクを大幅に低減できます。

この工法が導入された背景には、建設業における足場関連の死亡災害の多さがあります。

厚生労働省は「手すり先行工法等に関するガイドライン」(令和5年12月改正)を定めるなど、積極的な導入を推奨し、業界全体への普及を図っています。

|

「手摺先行足場」の普及が求められる背景

|

|---|

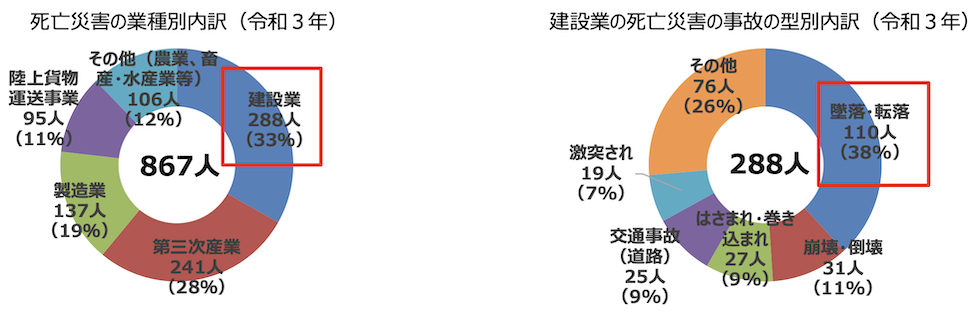

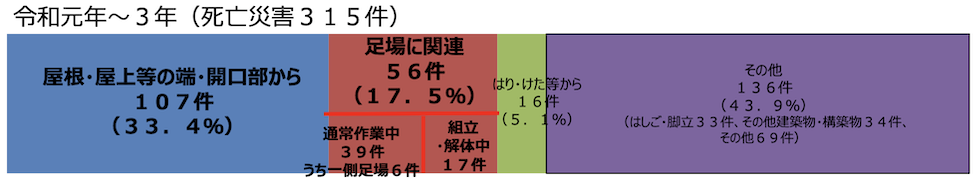

| 手摺先行足場の採用が求められる背景には、建設現場における足場関連の事故が後を絶たないという課題があります。 厚生労働省の「死亡災害発生状況の推移」によると、令和3年の建設業における死亡者数は288人で、全産業の33%にあたり、業種別で最も多くなっています。 また、死亡災害の原因の38%、つまり約4割が「墜落・転落」によるものであることもわかっています。  出典:厚生労働省|死亡災害発生状況の推移 出典:厚生労働省|死亡災害発生状況の推移さらに、令和元年〜3年の調査によれば、墜落・転落による死亡災害315件のうち、約2割にもあたる56件が足場に関連するものであることが判っています。  出典:厚生労働省|死亡災害発生状況の推移 出典:厚生労働省|死亡災害発生状況の推移こうした状況を受け、厚生労働省をはじめ建設業界全体が、「手摺先行足場」の普及を災害防止計画の最重点対策として推進しているのです。 |

手摺先行足場は、こうした背景もあり、高所作業の安全性を高める有効な工法として、導入が強く求められています。

推奨・要請レベルではあるものの、現在では「やっていて当たり前」の基準となりつつあり、会社の信頼性にも関わる重要な要素として、対応の有無が問われる場面も増えています。

次章では、建設業界における最新の「手摺先行足場」の捉えられ方について、ガイドラインの内容も交えながらみていきましょう。

|

ここもチェック!【手摺先行工法が導入できない足場もある】

|

|---|

| 手摺先行工法が主に採用されるのは、最初から手すりを組み込んだ構造を持つ「次世代足場」を除くと、「枠組足場」や「くさび緊結式足場」といった規格型の足場です。 自由度の高い単管足場は、構造上の制約から、導入が難しいのが実情です。ガイドラインでも、単管足場は手摺先行工法の対象外とされていますので、あらかじめ把握しておきましょう。 |

▼合わせてこちらもご覧ください▼

次世代足場とは?従来型・主要8種の違いと導入すべきケースを解説

枠組足場とは|特徴から見るおすすめケースと事例から考える安全対策

くさび式足場とは?単管・枠組足場との違いを交えてわかりやすく解説

くさび緊結式足場とは?3つの種類とメリット・デメリットを徹底解説

2. 今や手摺先行足場は「やっていて当たり前」の工法になっている

「手すり先行が推奨されてるのは知ってたけど、義務じゃないんでしょ?」

「安全性が高いのはわかるけど、一から導入するのはいろいろ面倒なんだよね…」

1章で背景や安全性の高さを理解していただいた後でも、こうした声が残っているかもしれません。

たしかに、現時点で、手摺先行足場の導入は「努力義務」や「推奨」の位置づけであり、法令等で定められているわけではありません。

しかし実際の現場では、既に「やっていて当たり前」という扱いが定着しつつあり、対応の有無が企業の信頼性にも直結する状況になりつつあります。

この流れの背景にあるのが、厚生労働省による 「手すり先行工法等に関するガイドライン」 の継続的な見直しです。

このガイドラインは、平成15年に初めて示されて以来、墜落災害の発生状況や現場の実態に応じて、たびたび改正が行われてきました。

直近では令和5年12月に大幅な改正があり、手すり先行工法は「選択肢の一つ」ではなく、「原則として行うもの」という前提に変わっています。

|

「手摺先行工法に関するガイドライン」改正の要点

|

|---|

| 【平成15年(2003年)】初版策定 ・厚生労働省が初めて手すり先行工法のガイドラインを提示 ・「働きやすい安心感のある足場」として位置づけられ、足場作業の安全性向上を図るために推奨 出典:厚生労働省|「手すり先行工法に関するガイドライン」について |

| 【平成21年(2009年)】改正 ・手すり高さの基準が「75cm以上」から「85cm以上」に変更 ・手すり先行工法の適用範囲や、具体的な施工方法などが追加 出典:厚生労働省|労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました |

| 【令和元年(2019年)】改正 ・手すり先行工法の3つの方式(手すり先送り方式、手すり据置き方式、手すり先行専用足場方式)を明記。現場での工法選定に一定の基準を示す 出典::中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター|手すり先行工法による足場の組立て等の作業に関する基準 |

| 【令和5年(2023年)】最新 ・手すり先行工法の使用が「望ましい工法」から「使用を前提とした足場計画の立案」へと位置づけが強化 ・くさび緊結式足場に関する記載が明記され、対象足場の範囲が明確化(従来は枠組足場が中心) ・実施状況の記録や点検方法が明文化され、現場管理の厳格化が求められる 出典:厚生労働省|手すり先行工法等に関するガイドライン新旧対照表 厚生労働省労働基準局長|「手すり先行工法等に関するガイドライン」について |

最新の令和5年改正で示された「使用を前提」とする姿勢は、業界における実質的な基準を一段階引き上げたものであり、今や手摺先行足場の導入は、ほぼ義務として捉えられる状況になりつつあります。

導入していない企業や現場は、「安全意識が低い」「対応が遅れている」といったレッテルを貼られかねません。

これまでその重要性に十分気づいていなかった方も、企業の信頼性を守るだけでなく、現場の安全性を高め、事故を防ぐ為に欠かせない対策であることを念頭に、導入を検討していきましょう。

3. 【実例解説】手摺先行足場の重要性がわかる!実際に起きた作業中の死亡事故

3章では、手摺先行足場の重要性を実感していただくために、足場作業中に実際に起きた事故事例をご紹介します。

いずれも、墜落によって命を落とすという重大な結果につながったケースです。

|

手摺先行足場の重要性がわかる!実際に起きた作業中の死亡事故2例

|

|---|

|

手すり設置の手間を省くことが、大きな事故につながることをしっかりと理解しておきましょう。

3-1. 事故事例1|足場板とともに5.5m下へ墜落

1つめにご紹介するのは、木造倉庫の屋根の瓦葺き工事で、丸太足場の点検中に発生した墜落事故の事例です。

| 【事故事例1の状況】 |

|---|

| 当日、午前7時ごろ、現場責任者Aさんと作業員のBさん、Cさんの3名が、瓦の葺き替え工事の現場に到着。地下足袋に履き替えて屋根に上がった作業員2人に、Aさんが次のような指示を出しました。 ・台風接近に備えた作業を行うこと ・屋根への釘打ちは行わないこと ・足場は必ず点検してから使うこと その指示を受けてCさんは、屋根の北側の軒先まで進み、そこから丸太足場の上に架けられていた足場板に飛び乗りました。  ところが、その足場板は他の板と固定されていなかったため、板の片側が跳ね上がるような状態になり、バランスを崩して足場板ごと約5.5m下に墜落。 保護帽も安全帯も着用していなかったCさんは、まもなく死亡しました。 事故当時、足場には手すりが設置されておらず、屋根の軒先にも墜落防止措置が講じられていませんでした。 |

この事故の原因として、以下が挙げられます。

- 固定されていない足場板に飛び乗ったこと

- 足場に手すりがなかったこと

- 屋根上での作業にもかかわらず屋根の軒先に転落・墜落防止措置が講じられていなかったこと

- Cさんが保護帽、および安全帯を着用していなかったこと

どれも欠けてはならない重要な要素であり、これらすべてが欠如していたことは重大な違反にあたります。

ただ、仮にいずれか1つでも備えられていれば、死亡事故は防げたかもしれません。

中でも、足場に手すりが設置されていなかったことは、落下リスクを高めた重大な要因でしょう。

手摺先行工法を徹底していれば、作業員が不用意に足場板に飛び乗ることも防げたでしょうし、万一バランスを崩しても、手すりによって墜落を回避できたかもしれません。

3-2. 事故事例2|手すりを取り外した作業床の端から誤って転落

次にご紹介するのは、法面(のりめん)の地すべり防止工事で、ボーリングマシンを運搬する作業中、手すりを取り外した作業床の端から墜落した事故の事例です。

※法面(のりめん):人工的に造られた傾斜面

| 【事故事例2の状況】 |

|---|

| 事故は、高さ約12メートルの作業床に、地上からボーリングマシンを引き上げて設置しようとした作業中に起きました。 作業では、ボーリングマシンをウインチで軌道の台車ごと作業床と同じ高さまで引き上げたあと、チルホール(手動ウインチ)を使って、作業床の上へ移動させようとしていました。 しかし、機械が作業床の端に引っかかってうまく引き込めず、いったん休憩を取ることに…。  出典:厚生労働省|職場のあんぜんサイト|労働災害例|荷を取り込むために部分的に手すりを取外し、作業床の端から墜落 ところが、作業床に1人だけ残っていた作業員が、機械の搬入のために取り外していた手すり部分の開口部から誤って転落。 地面に落下する途中、単管の支柱に顔や後頭部を強く打ちつけ、即死しました。 このとき、作業員は保護帽や安全帯を装着していたにもかかわらず、安全帯は使用していませんでした。 |

この災害の最大の原因は、作業上の都合で手すりを取り外したにもかかわらず、開口部に墜落防止措置を講じなかったことにあります。

休憩に入る際、手すりを元に戻すなど最低限の安全確保を怠ってしまったことが、取り返しのつかない結果につながりました。

手摺先行工法では、どんな作業の、どんなタイミングでも、手すりを残しておくことが基本です。

たとえ一時的に取り外す必要が生じても、その間の安全対策を怠らないことが絶対条件になります。

この事故も、手摺先行の考え方を徹底していれば、防げた可能性が高いといえるでしょう。

いかがでしょうか。

作業を急ぐ気持ちや、「一瞬だから大丈夫」という油断が、重大な事故につながることが、おわかりいただけたかと思います。

作業中の災害を本気で防ぐには、安全対策を知っているだけでは不十分です。

作業員一人ひとりの命を守るために、

“手すりは必ず「先に」「最後まで」取り付けておく”

“手すりは作業中「どこでも」「常に」ある”

この基本を、現場全体で徹底していきましょう。

4. 手摺先行足場には3つの方式がある

手摺先行足場が、作業員の命を守るために欠かせない、安全対策の基本であることは、これまでの内容からご理解いただけたかと思います。

ここでは、実際に導入するとなったときの、「具体的にはどのように設置・施工するのか?」という疑問にお答えするため、手摺先行足場の主要な3つの方式についてご紹介します。

|

手摺先行足場には3つの方式がある

| |

|---|---|

| 次の段の手すりを、下の段から先に取り付けながら組み上げていく方式 |

| 下の段の作業床上から据え置き型の手すり機材を先行して設置する方式 |

| 手すり機能を備えた専用の部材を使用し、システムとして手すり先行を実現する方法 |

それぞれの方式について解説します。

現場に最適な方式を導入できるように、しっかり把握しておきましょう。

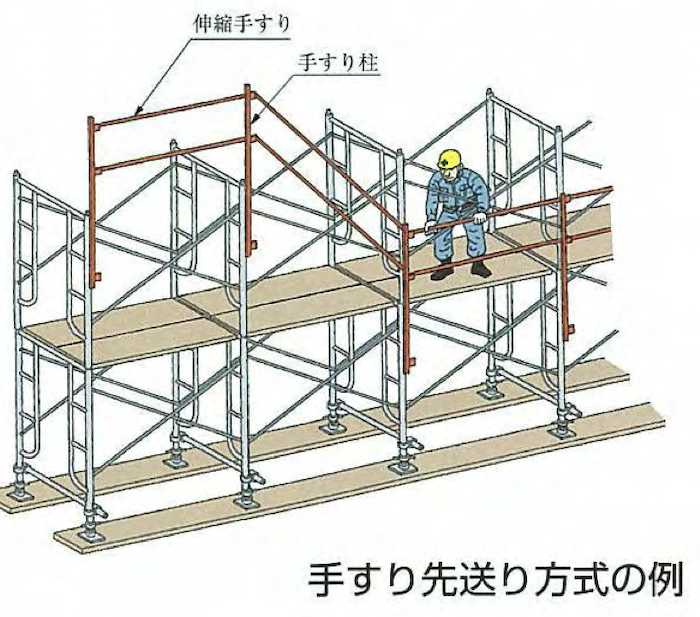

4-1. 手すり先送り方式

「手すり先送り方式」は、次の段の手すりや手すり枠を、作業床を取り付ける前に、下の段から先送りして取り付けながら組み上げていく方式です。

この方式により、作業床が設置されていない状態でも手すりが確保され、墜落防止対策ができます。

|

手すり先送り方式|具体的な手順

|

|---|

| 1. 足場の上の段に作業床を取り付ける前に、一層下の作業床から、建わくの脚柱などに沿って上下スライド可能な「手すり」または「手すり枠」を、最上層の作業床の端となる箇所に先行して設置する ※作業床を取り付ける際には、先送り手すり機材が邪魔にならないように配置する |

| 2.作業床を取り外す際には、先送り手すり機材を残置し、最後まで手すりが確保された状態にする |

手すり先送り方式が、他の2つの方式と異なるのは、上下に移動できる手すり部材(スライド式など)を用いる点です。

現状、手すり先送り方式には、主に以下のようなタイプがあります。

- 手すり柱と二段手すりが一体となった部材を、段階的に繰り上げていくタイプ

- ガイドレールを継ぎ足して、手すり枠を上段へ移動させていくタイプ

手すり先送り方式は、枠組足場および、くさび緊結式足場に対応しており、現場の状況に応じて柔軟に導入できるのが特徴です。

※手すり先送り方式の具体的な組み立て例については、厚生労働省のガイドラインに詳しく記載されています。以下のリンクをご参照ください。

厚生労働省|手すり先行工法に関するガイドラインの普及・定着に向けて|手すり先送り方式の組立て手順例

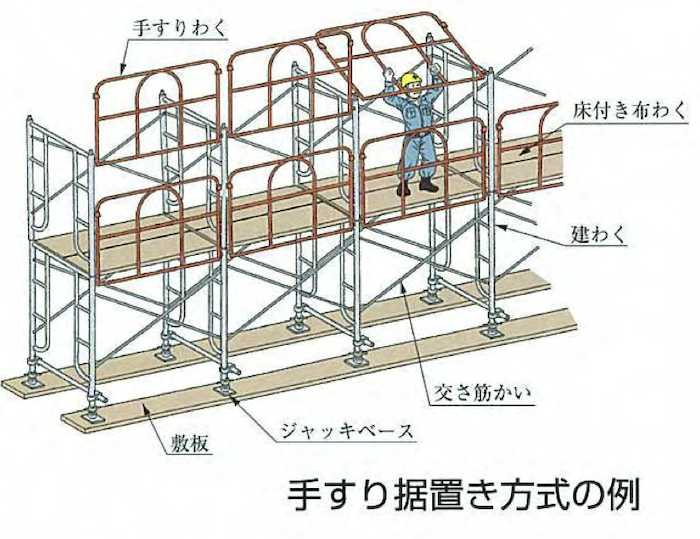

4-2. 手すり据置方式

「手すり据置方式」とは、上の段に作業床を取り付ける前に、下の段の作業床上から据え置き手すり機材を当該作業床の端となる箇所に先行して設置する方式です。

解体時、上層の作業床を取り外す際にも、その手すりや手すり枠を残置して行うため、常に手すりのある状態を維持することができます。

|

手すり据置方式|具体的な手順

|

|---|

| 1. 上層の作業床を取り付ける前に、一段下の作業床上から、据え置き型の手すりや手すり枠を上層の作業床の端に先行して設置する |

| 2. 上層の作業床を取り外す際も、手すりや手すり枠を残置したまま作業を行い、最後まで手すりが確保された状態を保つ |

現状、「手すり据置方式」には、主に以下のようなタイプがあります。

- 手すり枠をそのまま据え置くタイプ

- 手すり柱と二段手すりを組み合わせたタイプ

この方式が「手すり先送り方式」と異なる点は、上下に移動させて繰り上げる部材ではなく、その場に一時的に据え置く手すり部材を使用する点にあります。

スライド機構などを用いず、必要な箇所にその都度設置するシンプルな構造が特徴です。

手すり据置方式は、枠組足場および、くさび緊結式足場に対応しています。

※手すり据置方式の具体的な組み立て例については、厚生労働省のガイドラインに詳しく記載されています。以下のリンクをご参照ください。

厚生労働省|手すり先行工法に関するガイドラインの普及・定着に向けて|手すり据置方式の組立て手順例

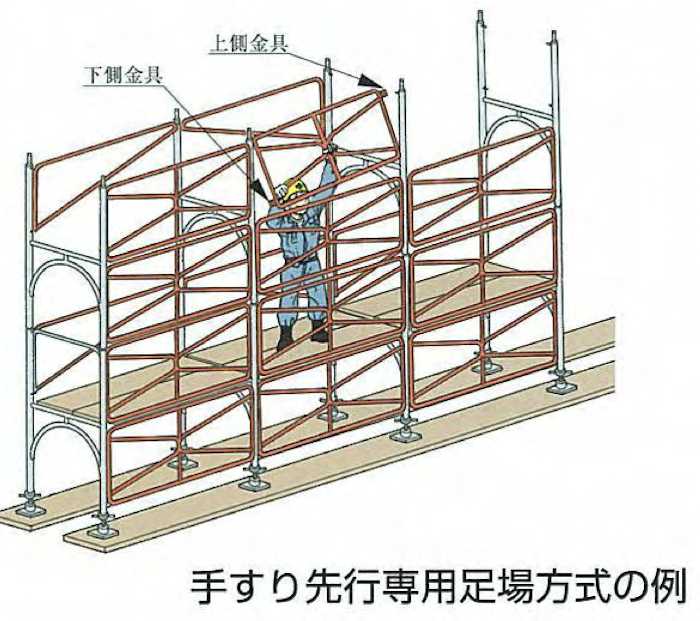

4-3. 手すり先行専用足場方式

「手すり先行専用足場方式」とは、最初から手すりの機能を持つ部材を先行して設置するシステム足場による方式です。

最上層の作業床を取り外す際にも、手すりの機能を持つ部材を残したまま作業を行うことができます。

|

手すり先行専用足場方式|具体的な手順

|

|---|

| 1. 足場の上層に作業床を取り付ける前に、一段下の層から手すりの機能を持つ部材(専用の手すり枠や、手すりが建わくと一体になったものなど)を設置する |

| 2. 上層の作業床を取り外す際にも、手すりの機能を持つ部材を残したまま作業を行う |

設置された先行手すり部材は、そのまま足場使用時の手すりや交差筋かいの役割を果たします。

この方式の特徴は、最初から手すり機能を持つ部材を用いる点です。

手すり先行専用足場方式では、「手すり先送り方式」や「手すり据置方式」のように移動式や据え置き型の部材を用いる必要がありません。

使用する部材は専用のシステム足場に限定されるため、対応できる足場の種類は限られますが、作業効率と安全性が高く評価され、次世代足場としての位置付けでも注目されています。

※「手すり先行専用足場方式」は、次世代足場だけでなく、枠組足場やくさび緊結式足場の一部の専用製品でも対応しています。具体的な組み立て例が、厚生労働省のガイドラインに詳しく記載されていますので、以下のリンクをご参照ください。

厚生労働省|手すり先行工法に関するガイドラインの普及・定着に向けて|手すり先行専用足場方式の組立て手順例

また、手摺先行足場の中でもとにかくラクで安全!と評判なのが「次世代足場」です。

実際の組み立ての様子を下記の動画でご確認いただけますので、あわせて参考にしてください。

5. 手摺先行足場を正しく設置するために注意すべきポイント

手摺先行足場は「やっていて当たり前」の工法になっているとお伝えしましたが、どんな方法でもいいというわけではありません。

重要なのは、「正しく」設置すること。

そうでなければ、転落を防止するどころか、かえって事故のリスクを高めてしまう可能性もあります。

ここでは、手摺先行足場を正しく設置するために注意しておきたい2つのポイントを解説します。

|

手摺先行足場を正しく設置するために注意すべきポイント

|

|---|

|

順にみていきましょう。

5-1. 部材の互換性に注意する

手摺先行足場の設置で注意すべきポイントの1つめは、部材の互換性です。

規格の合っていない手すりを取り付けてしまうと、しっかり固定されず、かえって墜落リスクが高まってしまいます。

手摺先行足場は、足場組み立ての際に手すり設置を先行していく足場ではありますが、当然ながら「どんな手すりでも先につければいい」というものではありません。

各メーカーの支柱や手摺にはそれぞれ独自の構造・規格があり、見た目が似ていても部品同士が完全には噛み合わないことがあります。

たとえば、A社の支柱にB社の手摺を取り付けた場合、ロックが甘くなったり、振動で外れる恐れがあるといった重大な事故につながる可能性があります。

そのため、現場で部材を混在させることは避け、必ずメーカーが指定する部材の組み合わせで施工するようにしてください。

組立説明書などの製品資料を事前に確認することも重要です。

手摺先行足場は、安全性を高めるための工法ですが、部材の互換性を見誤ると逆に危険を招くという点をしっかり理解しておきましょう。

5-2. ガイドラインがアップデートされていることに注意する

もう1つのポイントは、足場の安全基準が強化されるのに合わせて、手摺先行足場のガイドラインも年々アップデートされているという事実を見逃さないことです。

手摺先行足場が推奨されてから数年経っても足場からの墜落事故が後を絶たないことから、現在では、より実効性の高い足場の安全対策が求められるようになっています。

2.今や手摺先行足場は「やっていて当たり前」の工法になっているで解説したように、手摺先行足場に関するガイドラインは、平成15年(2003年)に初めて示されて以降、現場での実態や事故の傾向を踏まえながら、何度も改訂が加えられています。

|

ガイドラインの主な改訂

|

|---|

・手すりの高さの基準が「75cm以上」から「85cm以上」に変更 ※近年、仮設工業会では、90cm以上の確保を推奨 出典:厚生労働省|労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました 労働安全衛生総合研究所|第2回 足場からの墜落防止措置に関する調査研究会議事要旨 |

・中段手すりの省略不可の明文化 作業中のすり抜けや転落を防ぐため、中段手摺の設置が明確に「原則必須」とされる 出典:中央労働災害防止協会|安全衛生情報センター|「手すり先行工法等に関するガイドライン」について |

・くさび緊結式足場に関する記載が明記 対象足場の範囲が明確化(従来は枠組足場が中心) 出典:厚生労働省|手すり先行工法等に関するガイドライン新旧対照表 厚生労働省労働基準局長|「手すり先行工法等に関するガイドライン」について |

このようなアップデートを把握せず、昔ながらのやり方を続けていると、現行のガイドラインや安全基準に沿った施工ができず、結果として事故や災害につながるリスクがあります。

現場の管理者や責任者は、定期的にガイドラインの改訂を確認し、常に最新の基準に基づいて施工・指導することが重要です。

現場の安全を守るためにも、最新情報を確実に把握することを心がけましょう。

6. 手摺先行足場の部材をお得に調達する方法

手摺先行足場の重要性を知りつつ、導入をためらう方の中には、コストが気になっている方が少なくないかと思います。

実際、手摺先行足場の設置には、手すりだけでなく、支柱やクランプ、ジョイントなど、多くの部材が追加で必要になります。

さらに、互換性の問題などで既存の足場が使えない場合、一式を新たに揃えるとなると、初期費用がかさんでしまいますよね。

そこでこの章では、手摺先行足場の部材を、「できるだけコストを抑えて調達するための3つの方法」をご紹介します。

|

手摺先行足場の部材をお得に調達する方法

|

|---|

|

部材を無駄なく、お得に調達するために、ぜひ参考にしてください。

6-1. 中古品の活用を選択肢に入れる

手摺先行足場の部材をお得に調達するための1つめのポイントは、中古品の活用です。

中古品を活用することで、大幅なコスト削減が可能になります。

手すりや支柱などの部材は、基本的に耐久性に優れており、適切に管理された中古品であれば安全性に問題なく使用できます。

中古品は新品の20〜30%オフで手に入ることが多く、使用年数や状態をしっかり確認した上で選べば、コストパフォーマンスを大きく向上させることが可能です。

品質管理が徹底された中古品を選び、賢く活用することで、安全性とコスト削減の両立を目指しましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

はじめての足場購入のあらゆる疑問を解消!最適な足場と安く買うコツ

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

6-2. 短期工事の場合は「レンタル」を検討する

短期間の工事で手摺先行足場を設置する場合は、必要な部材をレンタルするという選択肢も有効です。

1ヶ月未満の使用であれば、多くの足場材において、レンタル料金は新品の半額以下になることが一般的です。

そのため一時的な工事 で使用する場合、購入するよりもコストを抑えられる可能性が高いでしょう。

ただし、レンタル期間が長くなる(約3ヶ月以上)と、レンタル料金が購入費用を上回る可能性もあるため注意が必要です。

あわせて、以下の点にも気をつけましょう。

- 返却時の状態 :汚れや損傷があると追加料金が発生することがある

- 運搬コスト :レンタル会社までの輸送費や返却費用も考慮が必要

事前に レンタル期間・料金・諸費用 をしっかり確認し、トータルコストを比較した上でお得かどうかを判断するようにしてください。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場のリースとは?はじめて足場を借りる時の流れ・料金・審査のコツ

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

6-3. 規模の大きい足場資材屋で一括購入する

手摺先行足場の部材をお得に仕入れたいなら、規模の大きい足場資材屋で一括購入を検討するのもおすすめです。

大手の資材屋は日常的に大量の足場部材を扱っているため、仕入れ価格にスケールメリット(まとめて仕入れることで1つあたりの価格が安くなる効果)があり、同じ部材でも他より安価に提供される可能性が高いです。

また、こうした資材屋は品ぞろえも豊富なので、手摺先行足場に必要な部材を余すことなく揃えられるというメリットもあります。

複数現場を同時に抱える場合でも、一括での対応がしやすく、調達にかかる時間や手間の軽減にもつながります。

さらに、スタッフが現場経験を持っているケースも多く、部材の互換性や最適な組み合わせについて相談できる安心感も魅力です。

信頼できる大手資材屋での一括購入は、コスト・手間・品質のバランスがとれた、有力な選択肢といえるでしょう。

|

手摺先行足場の部材を購入するなら「足場JAPAN」がおすすめ

|

|---|

と考えている方におすすめなのが「足場JAPAN」です。 足場JAPANは、枠組足場、くさび緊結式足場・次世代足場などの足場材のほか、パイプ・安全鋼板・シートやネット類など、建設工事に必要な資材を新品・中古の両方で扱っています。 もちろん、手摺先行足場に必要な、手すりや支柱、クランプなども数多く取り揃えています。  特にお伝えしたいのは、足場JAPAN運営元である私たちエルラインは、自社でも建設工事を行うため、メーカーから大量に資材を仕入れることで、大幅なボリュームディスカウントを実現していることです。 また、「必要な足場材の種類や数量がはっきりとはわからない」という方に向けては、相談サービスも提供しています。 足場を架ける建物の図面を送っていただくだけで、経験豊富な担当者が足場材の数量を算出し、無料で見積もりを出させていただきます。 「質の高い足場材を安く購入したい!」 「手摺先行足場の部材について今すぐ工事がわかる人に相談したい!」 という方は、ぜひ「足場JAPAN」の利用をご検討ください。 |

7. まとめ

本記事のまとめです。

◯手摺先行足場とは、足場を組み立てる際に、最上層の作業床に先に手すりを設置し、解体時も最後まで手すりを残したまま作業する工法を用いた足場のこと。

◯手摺先行足場は、既に「やっていて当たり前」という扱いが定着しつつあり、対応の有無が企業の信頼性にも直結する状況になっている。

◯手摺先行足場には、施工方法の違いにより主に3つの方式がある。

- 手すり先送り方式

- 手すり据置方式

- 手すり専用足場方式

手摺先行足場を正しく設置するために注意すべきポイントは2つ。

- 部材の互換性に注意する

- ガイドラインがアップデートされていることに注意する

現在、足場関連の事故が後を絶たないという課題解消に向け、厚生労働省をはじめ建設業界全体が、災害防止計画の最重点対策として手摺先行足場の普及を進めています。

作業員の命と、現場の安全を守り切るために、

“手すりは必ず「先に」「最後まで」取り付けておく”

“手すりは作業中「どこでも」「常に」ある”

この基本を、チーム全体で共有、徹底していきましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

足場材の種類|今さら聞けない基礎知識と種類別の仕入れのコツを解説

コメント