「キャットウォークって何だろう?」

「施工計画書に書いてあるから検索してみたけど、猫用の通路しか出てこない……」

キャットウォークという言葉に出会って、そんな風に戸惑っていませんか?

それもそのはず。キャットウォークは主に砂防工事で使われる部材であり、一般的な建築現場では滅多に使われない部材のひとつです。

「初めて聞いた」「名前は知っているけど実物を見たことがない」という人も少なくないでしょう。

結論をお伝えすると、キャットウォークとは「主に急勾配の斜面に足場を設けるための三角形の部材」です。

一般的な足場のように支柱を必要としないため、足場を地面から組み上げることができないような現場でも、キャットウォークを活用することで足場作ることができるのです。

ただし、キャットウォークを導入する際には、手すりや中さんを設置しなければならないこと、一般的な足場に比べ積載荷重が小さいため資材を置いてはいけないことなどに注意が必要です。

こうしたポイントを押さえていないと、安全性や法令遵守の面で思わぬリスクにつながりかねません。

そこで本記事では、足場用キャットウォークについて基本から設置する時の注意点までをわかりやすくまとめました。

キャットウォークに関する疑問が解消され、初めてのキャットウォーク設置を伴う案件でも、迷わず調達・設置できるようになるでしょう。

ぜひ最後までお読みいただき、キャットワークを取り扱う上で必要な知識を得て、安全かつスムーズな施工につなげてください。

1. 足場で使われるキャットウォークとは

足場で使われるキャットウォークとは、一般的な足場を組めないような「急勾配がある場所」に足場を設けるためのブラケット(三角形の部材)の一種です。

「垂直傾斜面用足場ブラケット」「自在式足場ブラケット」などの名称で呼ばれることもあります。

ちょうど壁に取り付けたブラケット(棚受け)の上に棚板を載せるように、キャットウォークの持ち送り(水平方向のフレーム)の上に足場板を載せることで、足場を設けます。

そんな風に思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。

確かに、三角形の部材ということであれば、とてもよく似た「足場用ブラケット」もあります。(下写真は持ち送り部分を伸縮させられるタイプの足場用ブラケット)

しかし、キャットウォークは、足場用ブラケットとは別物です。

違いは主に「対応角度」と「固定方法」の2点です。

| キャットウォーク | 仕様 | 足場用ブラケット |

|---|---|---|

| 設置場所の勾配に合わせて角度調整が可能 | 対応角度 | 垂直固定 |

| 型枠(コンクリートを目的の形状に固めるための枠)のバタ(型枠を支持する丸パイプや角パイプ)にフックを引っ掛けるか、躯体にボルトなどで直接固定 | 固定方法 | クランプで支柱に固定 |

|

(イメージ図) |  |

なお、この部材を使って設けた足場自体をキャットウォークと呼ぶこともありますが、本記事ではあくまで部材としてのキャットウォークについて解説していきます。

| 猫・ファッション・建築で異なるキャットウォークの意味 |

|---|

| 本来キャットウォークとは文字通り「猫用の通路」のことで、飼い猫の運動不足解消やストレス発散の手段として室内に設置されます。 また、最低限の幅の通路である点が共通することから、ファッションショーのランウェイ(客席に突き出た細長い舞台)も「キャットウォーク」と呼ばれることがあります。  別名「点検歩廊」とも呼ばれる通り、主に高所の点検時に安全にアクセスできるようにすることを目的とした通路です。 たとえば、 ・ダムの堤体(本体)コンクリートの定期点検 ・体育館の天井や吹き抜けに設置されている照明設備の点検・交換 ・化学プラントの巨大なタンクの上部にある点検口からのタンク内部の点検 ・工場や倉庫の屋根上に設置されている設備の点検・メンテナンス などの際に、毎回足場を組み立てる必要がなくなるため、役立ちます。  このようにひと口にキャットウォークといっても、何を指しているかは場面によって全く変わってくるのです。 |

2. 足場でキャットウォークが採用される主な現場

キャットウォークが勾配面に足場を設けるための部材であることをお伝えしましたが、では具体的にどのような現場で使われるのでしょうか。

もっとも代表的なのは、河川や山間部などで行われる砂防工事の現場です。

堤防や側壁を新設・補強する砂防工事では、法面にコンクリートを打設する作業が多く発生します。

そのため、型枠の設置や解体を勾配のある斜面上で行わざるを得ないからです。

しかし、急斜面での作業はそのままでは安全性も作業効率も大きく損なわれます。

作業員が垂直に立てる作業床を設けたいところですが、堤防や側壁は上から下まで急勾配が続き、施工対象そのものが斜面であるため、足場の支柱を立てるための平坦な地盤を確保できません。

そこで活躍するのがキャットウォークです。地面に立てた支柱を必要とせず、角度調整も可能なため、勾配面に安全かつ効率的な作業床を確保できるのです。

| ※建造物の躯体に直接キャットウォークを取り付けることもできるため、平坦地でも周囲に足場を設置するスペースがない場合にキャットウォークが使われることもあります。 ただし、そうしたケースは例外的で、利用がもっとも多いのは、上記でお伝えしたように砂防工事の現場のようです。 |

3. 足場用キャットウォークの種類と選び方

ここまでで、キャットウォークとは何か、なぜこの現場で使われるのかがお分かりいただけたかと思います。

ここからは、実際に使用する際に押さえておきたいキャットウォークの「種類」と「選び方」について見ていきましょう。

具体的には、次の3点で判断して選びます。

|

3-1. 材質で選ぶ

足場用キャットウォークには、スチール製のものとアルミ製のものとがあります。

それぞれの特徴を下表にまとめました。

| 特徴 | スチール製 | アルミ製 |

|---|---|---|

| 軽さ | × | ◯ |

| 強度 | ◎ | ◯ |

| 錆びにくさ | △ | ◯ |

| 価格 | アルミ製のほうが若干高いとも言われますが、実勢価格はほぼ変わらない傾向です。 目安として本体価格約13,000〜20,000円/個と見ておきましょう。 ※フックは本体とセットになっているケースと、別売りのケースがあります。 別売りの場合、約1,500円/個が目安です。 | |

材質の差が顕著に出るのは、重量です。

サイズにもよりますが、アルミ製のものが4〜5kg程度である一方、スチール製のものは7〜10kg程度と、倍近いです。

- 使用数が多いためできるだけ軽量化したい →アルミ製

- 長い工事期間中に雨に降られても錆びないように →アルミ製

- 強度重視 →スチール製

といったように、求めるものに応じて選びましょう。

なお、スチール製であっても表面はメッキ加工されているため、すぐに錆びるといったことはありません。短期間の設置であれば問題ないでしょう。

3-2. フックの形状で選ぶ

キャットウォークのフック(吊り金具)には、次の3種類があります。

- バタ角用

- バタ丸用

- バタ角・バタ丸兼用

型枠を支持する水平方向の「横バタ」(横端太。主に金属製のパイプ)が角パイプ(=バタ角)か丸パイプ(=バタ丸)かによって、フックの形状を変える必要があるからです。

兼用できるタイプであれば問題ありませんが、「バタ角に対しバタ丸用のフック」など異なる種類のフックを使用すると、キャットウォークの安定性が損なわれてしまいます。

西日本ではバタ角、東日本ではバタ丸が多い傾向が見られるようですが、念のため現場ごとにバタの形状を確認した上でフックを選びましょう。

なお、フックを使わず、建造物の躯体にボルトなどで直接固定する場合は、フックの形状を気にする必要はありません。

3-3. サイズで選ぶ

キャットウォークは、対応する足場板の幅が一律ではありません。

幅600mmのものもあれば、幅650mmのものもあります。

たとえば、周辺スペースが限られていれば、設ける通路の幅は必要最低限に抑えなくてはなりません。

あるいは、手持ちの足場板の幅に合ったサイズでなければ、足場板を別途調達する必要が出てきます。

使う足場板の幅に合ったサイズのキャットウォークを選びましょう。

|

キャットウォークの購入なら「足場JAPAN」にお任せください!

|

|---|

【圧倒的な仕入れ力】 キャットウォークはDIY用途ではなく、専門性の高い仮設資材です。 そのためホームセンターなど一般店舗ではまず入手できません。 購入先の候補は以下のように限られます。 ・仮設資材販売業者 ・建材を扱うECサイト ・メーカー直販・代理店 キャットウォークは一般的な足場材よりも利用シーンが限定されているため、いつもの仕入れ先では欲しいタイミングで手に入らないということもあるかもしれません。 私たち足場JAPANは、全国に協力体制を確立しているため、いざというとき「レアな資材」もスムーズにご用意することが可能です。 【豊富な現場経験に基づく知見】 「足場JAPAN」のスタッフは、現場経験に裏打ちされた豊富な知識を持っています。 キャットウォークをはじめ各種資材のご相談に、プロならではの視点でお応えします。 サイト掲載のない資材も取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 |

4. 足場用キャットウォークの設置方法

種類とその選び方を押さえた後は、設置手順も把握しておきましょう。

基本的にはメーカー指定の手順に従いますが、ここでは型枠の横バタ(バタ角)に固定するケースを例に取り、多くの製品に共通する基本的な流れをご紹介します。

【手順1】折り畳まれた状態で固定されている場合は、本体のボルトを一旦外してキャットウォークを組み立て直す。

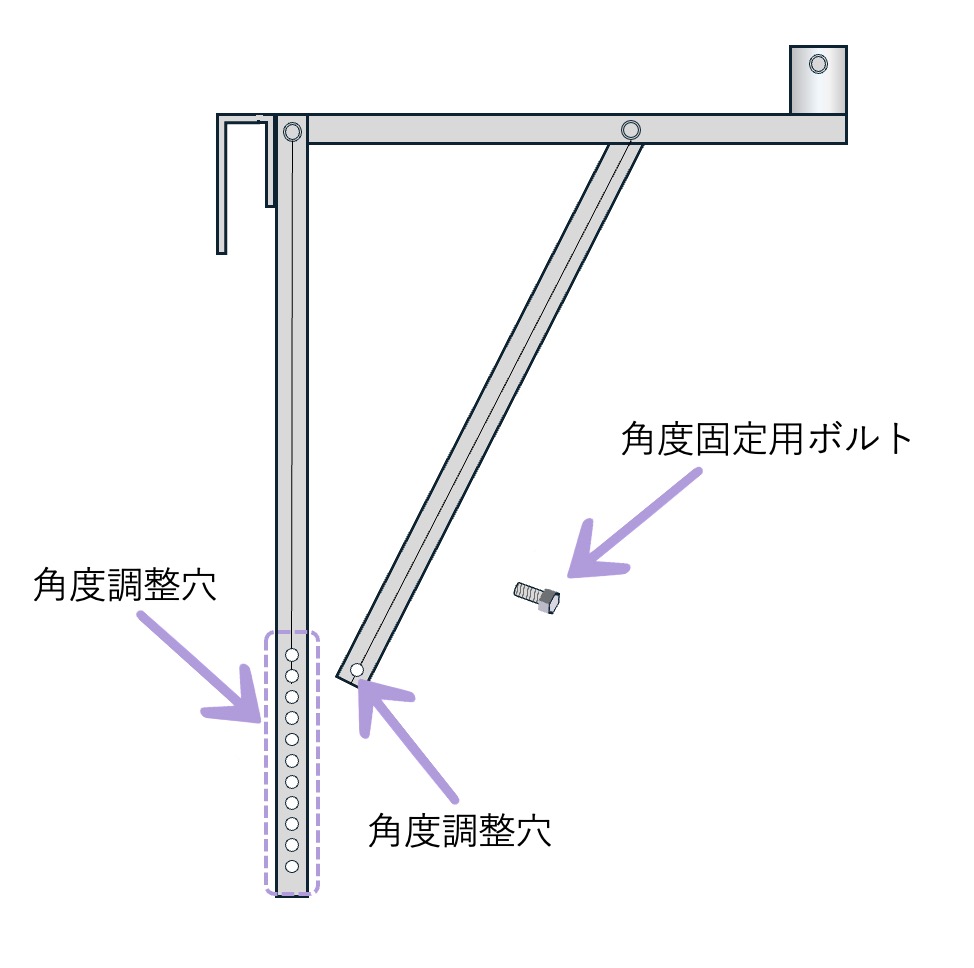

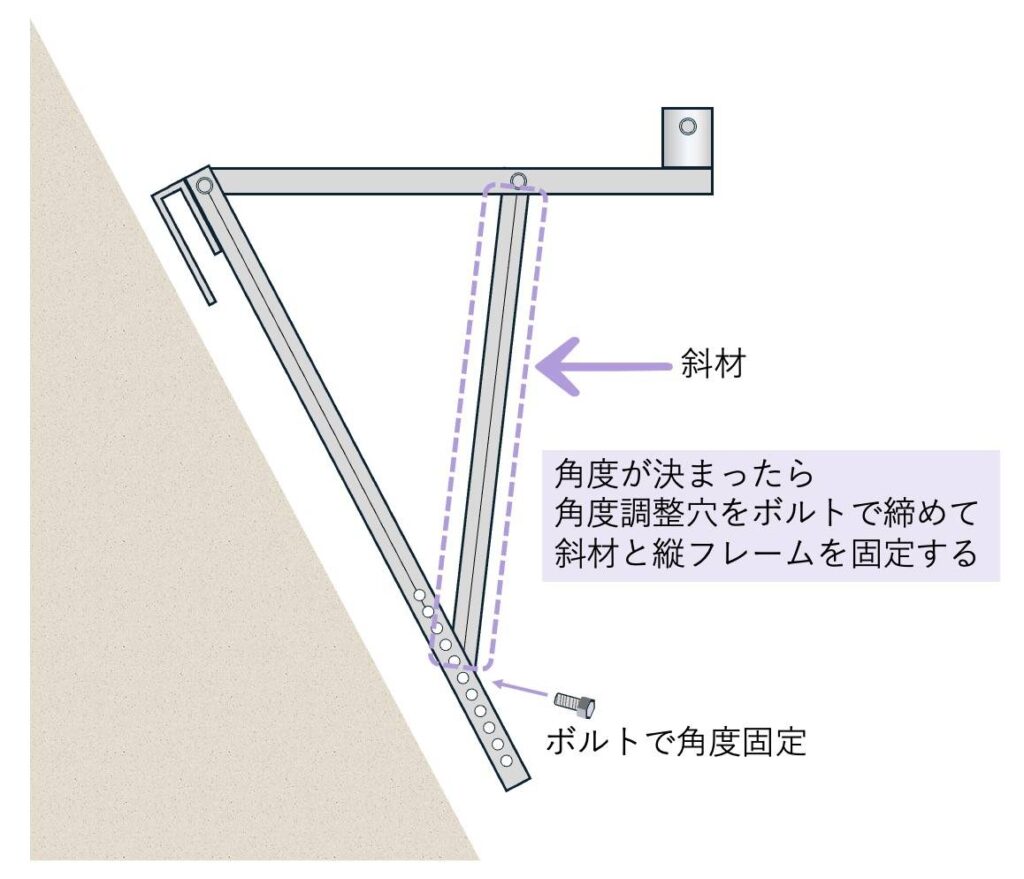

角度調整だけが必要な場合は、角度を固定しているボルトやピンを角度調整穴から抜いておく。

【手順2】型枠の横バタ(水平方向の支持パイプ)に掛けるためのフックが取り付けられていない場合は、取り付ける。

【手順3】手すり柱がメインフレームに固定されている一体型タイプの場合は、手すり柱がメインフレームに対して垂直になるようにする。その上で、根元のボルトを締め付けて固定する。

【手順4】キャットウォークを設置する場所の勾配に縦フレーム(垂直材)を沿わせたときに、足場板を載せるメインフレームが水平となるよう、角度を調整する。

【手順5】最終的な角度が定まったら、斜め方向のつっかえ棒となる斜材(頬杖フレーム)側と縦フレーム側の角度調節穴を合わせ、ボルトまたは固定ピンで固定する。

(※縦フレームではなく斜材側に複数の角度調整穴がある製品もあるが、固定方法は同様)

【手順6】フックを横バタに掛ける。

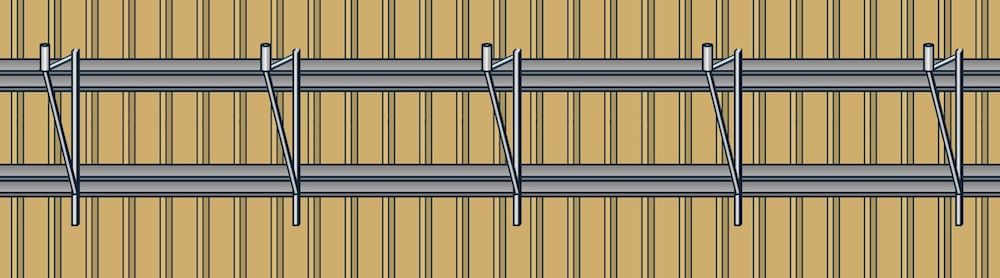

【手順7】足場板の長さや許容荷重を考慮したピッチ(間隔)で、必要な数のキャットウォークを同様に横バタに掛けていく。

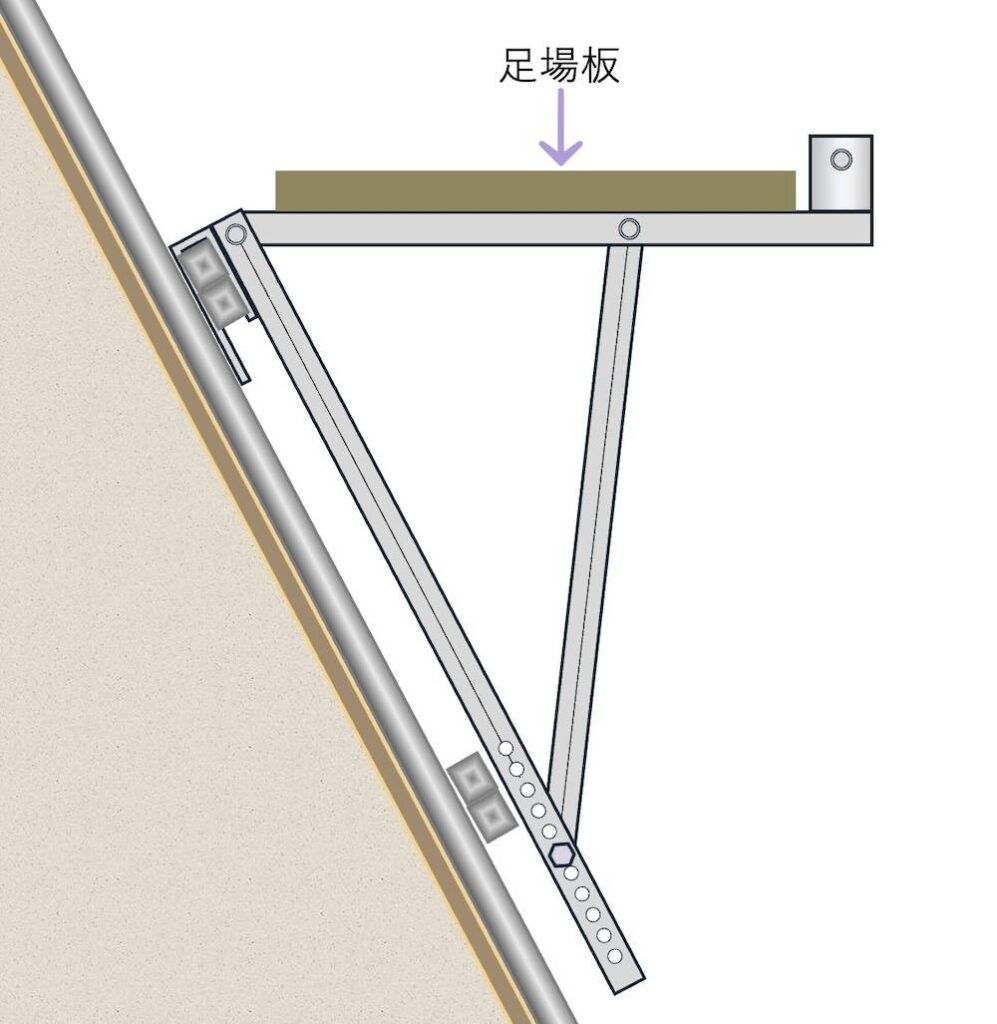

【手順8】メインフレームに足場板を載せ、番線などで固定する。

【手順9】手すり柱を立てるためのホルダー(支柱ブラケット)に手すり柱を差し込み、ボルトで固定する。

(※上記手順3で固定済みの一体型タイプの場合は、この工程は不要)

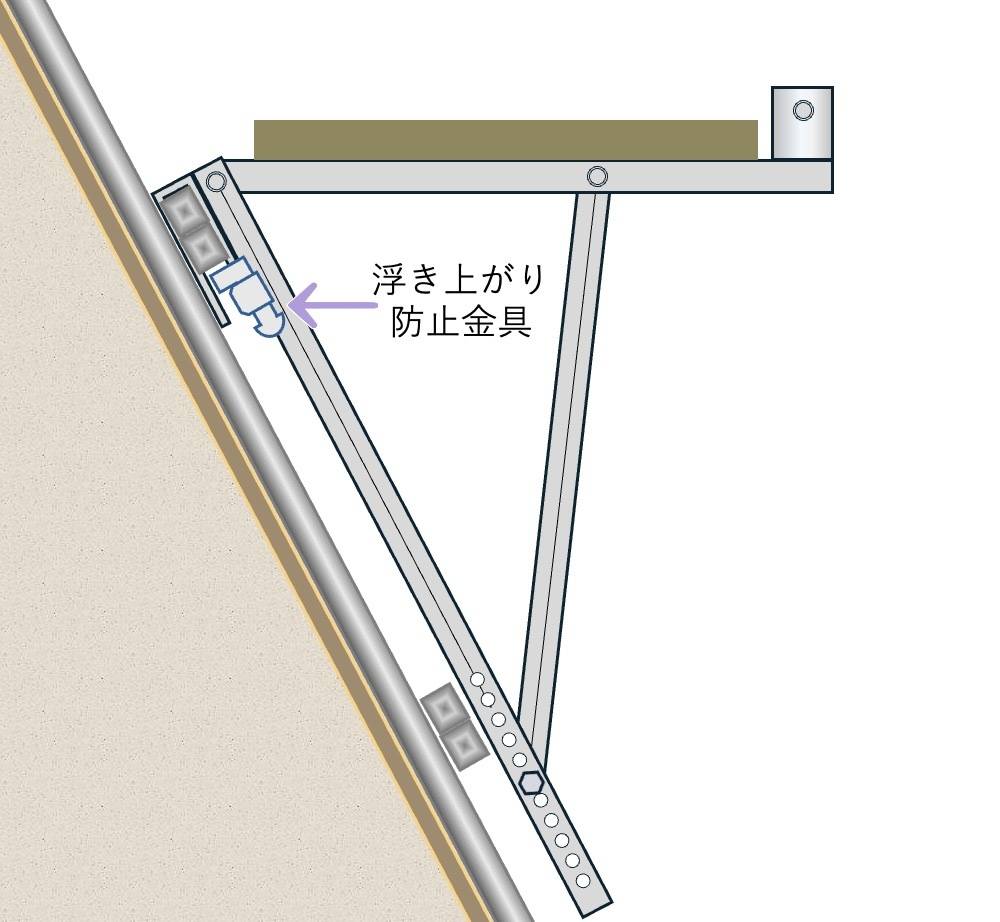

【手順10】浮き上がり防止金具がついていれば、落とし込んでおく。

【手順11】クランプを使って手すり柱に手すりと中さん(ともに単管パイプ)を固定する。

【手順11】幅木(あるいは落下防止ネット等)などを設置する。

以上でキャットウォークの基本的な組み立ては完了です。

5. 足場用キャットウォークの注意点

前章で設置の流れを確認しましたが、キャットウォークを安全に使用するためには、下記のような注意点を押さえておく必要があります。

|

これらの注意点は、すべて安全性に直結する内容ですので、以下でしっかりと確認しておきましょう。

5-1. 手すり・中さん・幅木等の設置が必要

キャットウォークには、手すりや中さん(中桟)、幅木といった安全設備を必ず設置しなければなりません。

前章の手順中にも、手すりと中さん、幅木の設置工程が登場していますが、「そこまで厳重にしなくてもいいだろう」と省略するのは厳禁です。

なぜなら、これらの設備は単なるオプションではなく、足場と同様、法令で義務付けられている墜落防止・物体落下防止の措置だからです。

墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。

イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備

(1) 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備

(2) 手すりわくロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等

作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。

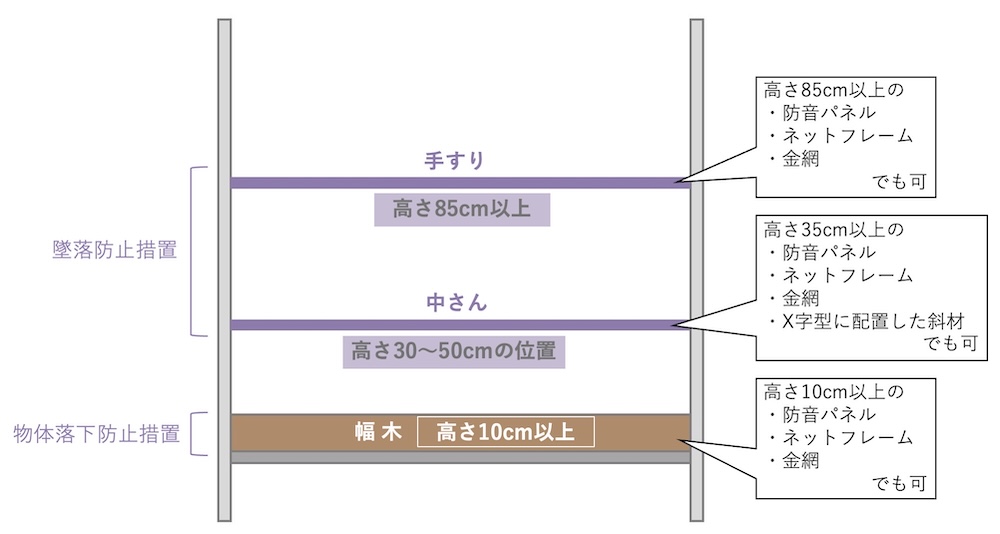

労働安全衛生規則において「わく組足場以外の足場」に位置付けられるキャットウォークに義務付けられている「墜落防止措置」と「物体落下防止措置」の内容をわかりやすく図解したものが下図です。

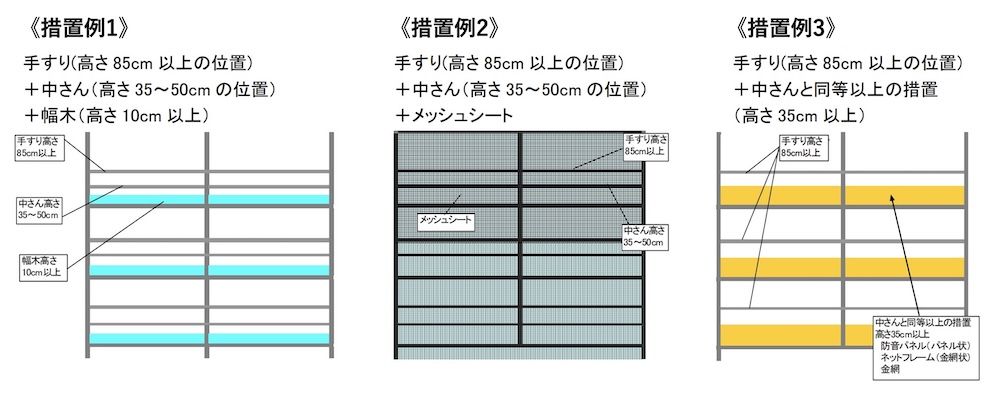

人が落ちるのを防ぐ「墜落防止措置」と、物が落ちるのを防ぐ「物体落下防止措置」の組み合わせ例をいくつか見てみましょう。

【墜落防止と物体の落下防止の両措置を同時に講じた例】

このように、手すりや中さん、幅木などの設置を確実に行い、作業員の転落リスク、工具や部材の落下による負傷リスクが低減された安全な作業環境を確保することが求められています。

5-2. 資材を積載しないのが基本

キャットウォークで「とりあえず資材を置いておく」は厳禁です。

キャットウォークは構造的に簡易で、一般的に許容荷重はおおよそ980N(100kgf)〜1.96kN (200kgf)程度しかありません。油断するとすぐに上限を超えてしまう可能性があります。

たとえば、体重70kgの作業員が2人同時に載り、それぞれが担いできた資材を一時的に置いただけでも、足場板自体の重さも含めるとかなり危うい状況になります。

もちろん、実際には荷重が一点に集中するわけではありませんが、一般的な足場に比べて耐荷重が低いことは常に念頭に置くべきです。

資材を積み上げておくような使い方は避け、安全に作業できる環境を守りましょう。

5-3. 高さによってはフルハーネス型の墜落制止用器具の使用推奨

キャットウォークを高所で使用する場合は、フルハーネス型の墜落制止用器具の装着が強く推奨されます。

キャットウォークは手すりを設置すれば「作業床」として認められるため、法的にはフルハーネスの着用義務はありません。

しかし、キャットウォークは幅が狭く不安定に感じやすい構造であり、急勾配の現場で万が一転落すれば重大事故につながるリスクが高まります。

実際、建設現場における死亡事故のうち約4割が「墜落・転落」を原因としたものです。(令和3年時点)

法令上は義務でなくとも、安全を最優先に考えるなら、高所でのキャットウォーク作業ではフルハーネス型墜落制止用器具を積極的に利用すべきです。安全第一で、はじめてのキャットウォークの設置に臨みましょう。

6. まとめ

本記事では、足場で使われるキャットウォークについて解説してきました。

以下に要点を整理します。

▶︎足場で使われるキャットウォークとは、一般的な足場を組めないような「急勾配がある場所」に足場を設けるためのブラケット(三角形の部材)の一種

▶︎キャットウォークがよく使われているのは、河川や山間部などで行われる砂防工事の現場

▶︎キャットウォークは、次の3点を基準にして選びます。

- 材質で選ぶ

- フックの形状で選ぶ

- 対応幅で選ぶ

▶︎キャットウォークを安全に使用するための注意点は次の3つ:

- 手すり・中さん・幅木等の設置が必要

- 資材を積載しないのが基本

- 高さによってはフルハーネス型の墜落制止用器具の使用推奨

本記事が、あなたが抱えていたキャットウォークに関する疑問を解消し、安全でスムーズな施工の一助となれば幸いです。

コメント