「次世代足場について知りたい!すごいって聞くけど、今までの足場と具体的に何が違うの?」

「新しく導入するなら思い切って次世代足場かな?種類が色々あるけどどれがいい…?」

足場の買い替えを検討する際には、業界で話題の次世代足場が気になりますよね。

次世代足場は、最新の安全基準に対応した新規格の足場です。

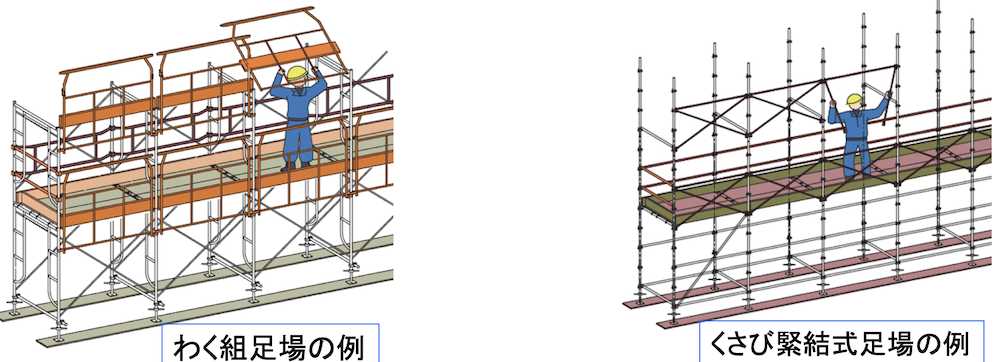

わかりやすくいうと、従来の足場(枠組・くさび緊結式)の組み立てやすさや強度を、さらに進化させた足場の総称になります。

近年、建設業界では、安全基準の強化や作業環境の変化により、従来の足場では対応が難しくなってきました。

特に、墜落防止措置の強化や作業員の身長の変化に適応できていない点が課題となっています。

こうした背景から、最新の安全基準に対応し、作業環境を改善するために開発されたのが「次世代足場」です。

次世代足場と従来の足場との主な違いは以下の通りです。

| 従来の足場 | 次世代足場 | |

|---|---|---|

| 安全性 |

|

|

| 施工性 |

|

|

| 作業環境 |

|

|

ただし、一口に次世代足場といっても、各メーカーが開発した特徴の異なる多くの種類があり、いずれも既存の資材や他のメーカー製品との互換性がありません。

そのため、導入の際には、自社に合った次世代足場を慎重に選ぶ必要があります。

この記事では、主要メーカー8社の次世代足場の特徴を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

| 【この記事を読めばわかること】 |

|---|

|

この記事を読めば、次世代足場の何がすごいのかが明確になり、自社に導入すべきかどうか判断できるようになります。

最新の知識として把握しておきたい方にも役立つ情報ですので、最後まで目を通していただけたらと思います。

1. 次世代足場とは

次世代足場とは、最新の安全基準に対応した新規格の足場システムです。

これまで使用されてきた「枠組足場」「くさび緊結式足場」「単管足場」などの規格を、安全性、施工性等の観点から見直して開発された新しい規格の足場の総称になります。

メーカーごとに種類は異なりますが、次世代足場のどれにも共通する特徴は、以下の通りです。

|

次世代足場に共通する主な特徴

|

|---|

階高や足場板の幅が従来より広く設定されています。 具体例)

|

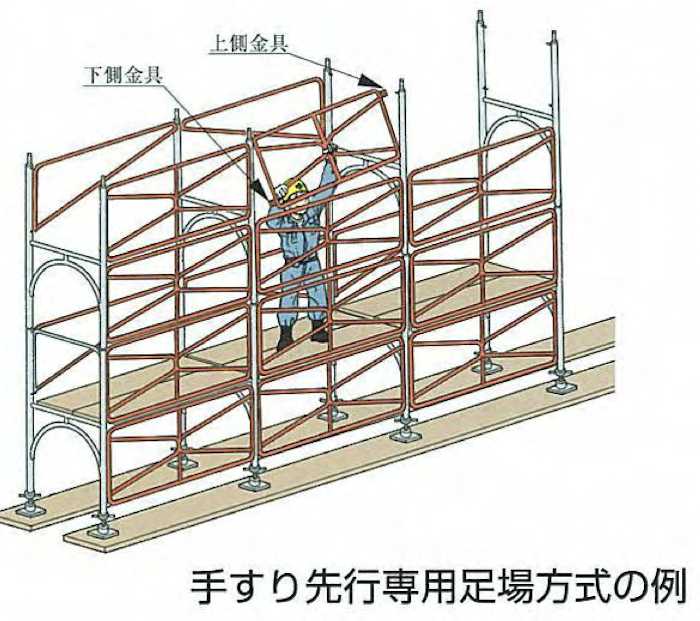

組立時の墜落リスクを軽減するため、手すりを先に取り付ける工法(手すり先行工法)が標準仕様となっています。  |

部材の脱落リスクを低減する抜け防止機能が備わっています。 抜け防止機能の例)

|

部材の軽量・コンパクト化 されており、持ち運びや組立がスムーズになるほか、作業負担の軽減 につながります。 |

クレーンを使用した大規模なユニット組立・解体が可能で、作業効率が大きく向上します。 具体例)

|

足場としての使用だけでなく、支保工(仮設の支え)としても活用可能。型枠工事などの補助構造物 としても利用でき、現場の柔軟なニーズに対応できます。 |

次世代足場が開発された背景には、近年の建設業界が直面する以下の課題があります。

|

近年の建設業界が直面している課題

|

|---|

2009年と2015年の労働安全衛生規則改正により、足場の墜落防止措置が強化され、より高い安全基準が求められるようになりました。 |

従来の足場が導入された半世紀前に比べ、成人男性の平均身長が約10cm増加しており、従来足場では作業の快適さや安全性に課題が生じてきました。 |

これらの課題を解消し、最新の安全基準や求められる作業環境に対応して開発されたのが次世代足場なのです。

建設業界における重要なイノベーションのひとつである次世代足場は、作業効率化や省力化、安全性の向上を実現し、今後ますます導入が進むことが予想されます。

現在は特定のメーカー製品に限定されていますが、今後は汎用性の高いシステムが増え、普及が加速するでしょう。

出典:厚生労働省|労働安全衛生規則(足場等関係)が 改正されました

厚生労働省|足場からの墜落防止対策を強化します。~平成27年7月1日から施行~

2. 次世代足場と従来の足場の違い

次世代足場の特徴をさらに具体的に理解していただくために、ここでは、従来の足場との違いを解説します。

まずは、双方をわかりやすく比較した下表をご覧ください。

| 従来の足場 | 次世代足場 | |

|---|---|---|

|

安全性

|

|

|

|

組み立てやすさ

|

|

|

|

騒音

|

|

|

|

初期コスト

|

|

|

|

作業環境

|

|

|

※モジュール化:部品を標準化して組み立てやすくし、施工の効率化を図る方法

ご覧のように、次世代足場は、安全性、施工性、作業環境などの面で大きな進化を遂げています。

特に、「手すり先行工法」や「緊結部の抜け防止機能」が搭載されることで、安全性は飛躍的に向上し、作業員の負担も軽減されました。

|

チェック!【手すり先行工法で墜落の危険性を大幅に低減】

|

|---|

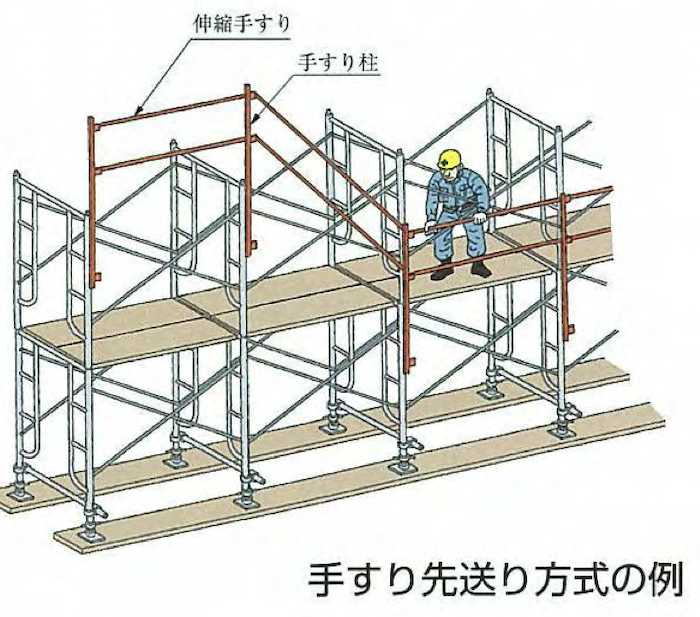

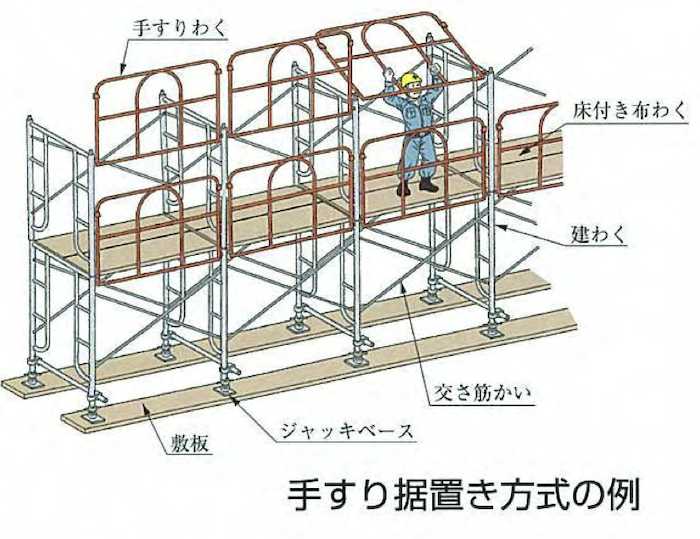

| 手すり先行工法とは、足場の組み立て・解体時に、手すりを先行して設置する工法で、下記の3種類があります。

【手すり先送り方式】

|

また、モジュール化による効率的な組み立てにより、大規模な現場であっても、従来より作業時間の短縮と省力化が望めます。

ただ、高機能な次世代足場は、その分価格も高めです。

一概にはいえませんが、従来の足場の2、3倍ほどにもなるといわれます。

しかし、作業効率の向上やメンテナンスコストの削減を考慮すると、長期的にはコストパフォーマンスの良い選択肢という見方もできるでしょう。

|

チェック!【次世代足場がメンテナンスコストを削減できる理由】

|

|---|

従来の足場と比べて初期費用が高い次世代足場ですが、長期的な目線で見ると以下のような理由で従来に比べメンテナンスコストの削減が期待できます。 1.組立・解体時の損傷が少ない 部材同士の接合部が工具不要のロック式などになっているため、組立・解体時の部材へのダメージが少なく、長期間使い回せます。 2.保管・管理の効率化 次世代足場はシンプルな構造のものが多く、管理しやすいため、従来のものに比べ無駄な保管コストや廃棄コストを減らせます。 このように、次世代足場は長期的に見ると維持管理にかかるコストを抑えられる仕組みになっています。 |

3. 【メーカー別一覧】次世代足場8種類の特徴

次世代足場は、さまざまなメーカーから提供されており、それぞれに特徴や仕様の違いがあります。

ここでは、現在よく使われている主な8種類の次世代足場を、違いがわかりやすい一覧で紹介します。

| 【メーカー別一覧】次世代足場8種類の特徴 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 【特色】 | メーカー | 名称 | 階高ピッチ | 支柱パイプ径 | パイプ肉厚 | 許容支持力(支柱1本あたり) | NETIS登録 | 仮設工業会認定取得品 | 特徴 |

| 軽量・施工性重視 | アルインコ(株) | アルバトロス | 180cm | φ48.6 | 2.4㎜ | 12.5kN | ◯ | ◯ | ・部材が軽量アルミ合金で軽量 枠組足場の簡単さと単管足場の自由さを兼ね備えた施工性重視の設計 ・コンパクトで保管・運搬がしやすい ・業界最多のシステム認証取得 |

| 日建リース工業 | ダーウィン | 180〜190cm | φ42.7 | 2.4㎜ | 12.0kN | ◯ | ✕ | ・シンプル設計で組立・解体が・スムーズ ・全ての部材が棒状で、集積力アップ ・支柱外径42.7mmで持ち易く軽量 | |

| 三共(株) | TOBI LINE | 180cm | φ42.7 | 薄肉パイプ | メーカー問い合わせ | ◯ | ✕ | ・業界一の支柱軽量化 ・グッドデザイン賞を受賞した環境と人にやさしい設計 ・安全性をより高めるストッパー機能のセーフティーガイドを採用 | |

| 強度・安全性重視 | アサヒ産業(株) | ミレニューム | 180cm | φ48.6 | メーカー問い合わせ | 11.0kN | ✕ | ✕ | ・2000年に登場した次世代足場の先駆者 ・超高層足場の実績70m ・高耐久&高剛性で大規模工事向けの設計 |

| 信和(株) | SPS | 180〜190cm | φ48.6 | メーカー問い合わせ | 14.1kN | ◯ | ✕ | ・ポケットタイプの3面支持構造で揺れにくい ・手すりの取り付けが簡単で、抜け止めロックを意識する必要がない | |

| JFE機材フォーミング/(株)東阪工業 | ファスティック | 180cm | φ48.6 | 1.9㎜ | 12.0kN | ◯ | ✕ | ・軽量で強度が大きいハイテン700鋼の支柱を使用 ・許容支持力は13.0KNで剛性抜群 | |

| 省力化&作業環境向上 | (株)ダイサン | レボルト | 180cm | φ48.6 | 2.4㎜ | 13.0kN | ◯ | ◯ | ・ビケ足場と同じ作業動作で施工できる ・隙間レスな広い作業スペース ・コンパクト設計でコスト削減 |

| (株)タカミヤ | lqシステム | 190cm | φ48.6 | 2.0㎜ | 9.6kN | ◯ | ✕ | ・広い作業空間 ・軽量で強度の高い素材を使用、組み立ての効率性を追求 ・横スライド装着方式 で施工スピード向上 | |

- 部材が軽量アルミ合金で軽量

- 枠組足場の簡単さと単管足場の自由さを兼ね備えた施工性重視の設計

- コンパクトで保管・運搬がしやすい

- 業界最多のシステム認証取得

出典:アルインコ株式会社|アルバトロス

大興物産株式会社|ダーウィン

三共株式会社|TOBI LINE

アサヒ産業株式会社|ミレニューム

信和株式会社|SPS

東阪工業株式会社|次世代足場 ファスティック

株式会社ダイサン|Le-volt(レボルト)

株式会社タカミヤ|次世代足場 lq System

8種類すべての次世代足場に共通する特徴として、1章でも述べた以下の点が挙げられます。

- 作業空間が広い

- 先行手すり工法の採用

- 「抜け防止機能付き手すり」の設置

- 軽量・コンパクト化されている

- 大規模な組み立て・解体に対応(大組・大払しが可能)

- 支保工としても使用できる

ただ一覧を見てわかるように、メーカーごとに重視する要素の違いから、独自の特徴もあります。

次世代足場はメーカー間の互換性がないため、一度導入すると他メーカーの製品と組み合わせることができません。

そのため、特徴を見比べて、慎重に選定する必要があります。

導入を検討する際は、次章で解説するメリット・デメリットも参考にしながら、自社の目的や現場の条件に適した、長期的に活用できる製品を選びましょう。

| こちらの記事もおすすめです! アルバトロスってどんな次世代足場?特徴とおすすめのケースを紹介 |

4. 次世代足場を使用するメリット4つ

次世代足場の特徴を理解していただいた上で、導入で具体的にどんなメリットがあるのかをみていきましょう。

|

次世代足場を使用するメリット4つ

|

|---|

|

順に解説します。

4-1. 安全性が大きく向上する

次世代足場を使用する最大のメリットは、従来の足場に比べ安全性が大きく向上することです。

「先行手すり工法」の採用や「抜け防止機能付き手すりの設置」は、作業員の転落リスクを大幅に減少させる重要なポイントです。

従来の足場では、手すりのない作業中に滑ったり、不安定な姿勢をとった際に手すりが抜けて外れたりするリスクが低くありませんでした。

次世代足場では、こうした課題が解消されています。

- 先行手すり工法では手すりが最初から取り付けられているため、手すりのない作業が回避できる

- 抜け防止機能付き手すり設置で、不安定な状態でも手すりが外れたり、作業員が足元を滑らせたりすることを防止できる

また、安全性の向上は法令遵守にもつながります。

労働安全衛生規則や建設業法に基づく足場の設置基準を満たすことで、法的なトラブルを避けることができ、現場管理の面でも安心です。

次世代足場の使用で、現場の安全性が大きく向上し、作業員が安心して作業を行える環境が整います。

|

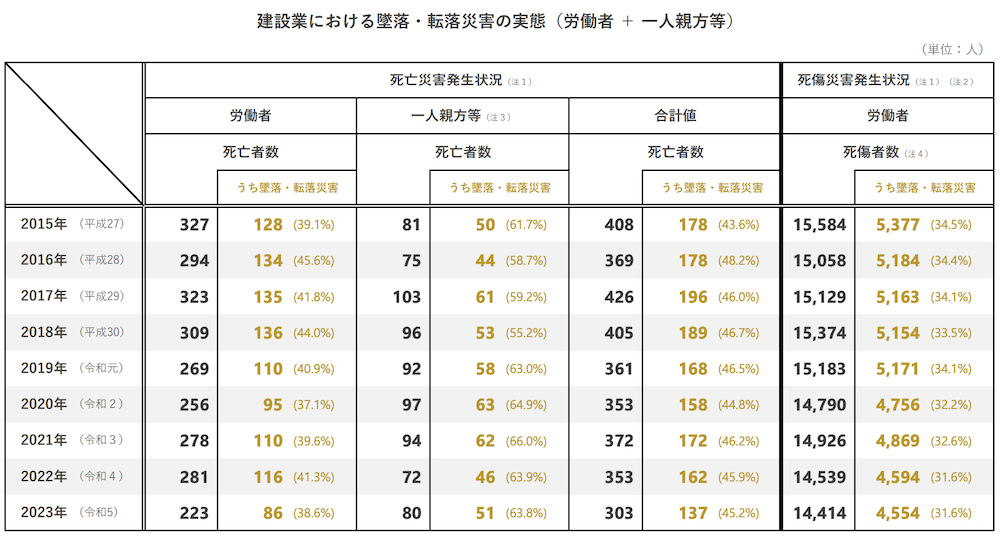

チェック!【建設業の労働災害で墜落・転落事故は全体の約30〜40%】

|

|---|

|

建設業での労働災害は、近年に至るまで墜落・転落事故が最も多く、全体の30%~40%を占めています。  出典:全国仮説安全事業協同組合|建設業における墜落・転落災害の実態(労働者+一人親方等) 墜落・転落事故を減少させるためには、安全性の高い作業環境の整備が急務です。 その一環として、従来の足場に代わり、作業員の安全を最優先に考慮した「次世代足場」の導入が広く求められるようになったのです。 |

4-2. 大規模工事の組み立てや解体が簡単で作業効率が高い

2つめのメリットは、大規模な現場での作業効率が高いことです。

次世代足場は、部材が軽量でコンパクトな上、手順も簡略化されているため、組み立てや解体が迅速に行えます。

日建リース工業の次世代足場NDシステム「ダーウィン」と従来品との組立スピードを比較した動画では、同じ条件下での短い組立作業において、従来の足場より30秒〜1分も速く組み立てられることがわかります。

参考:日建リース工業「YouTube」

これまでの足場の中で、くさび緊結式や枠組足場は、組み立てが比較的簡単といわれてきましたが、それでも大規模現場では、一から足場を組み立てるのに時間や人数が多くかかることがありました。

また、くさび緊結式では、ハンマーによる金属音が騒音として問題になることがあります。

次世代足場は、こうした課題を解消しています。

- 部材の種類自体も少なく、大規模な現場であっても従来の足場より組み立てや解体がスムーズ

- 部材がコンパクトでかさばらない分、保管用のスペースやトラックによる運搬が少なくて済む

- 組立時にあまり大きな音が出ないため、騒音対策の負担も軽減

次世代足場を使用すると作業効率が上がり、時間や人数を大幅に削減できるため、プロジェクト全体の進行がスムーズになるでしょう。

4-3. 作業空間が広く動きやすい

作業員が特に実感しやすいメリットが、作業空間が広いことです。

階高が180cm〜190cmと高いため、身長170cm以上の人でも快適に作業ができます。

従来の足場の階高は約170cm程度※で、背の高い作業員は腰をかがめたり、頭上を気にして無理な体勢での作業を余儀なくされることがありました。

※従来の足場の階高は1950年代の日本人の平均身長を考慮して設計されています。

加えて、従来の足場の作業床は40cm前後が一般的でしたが、次世代足場では 50cm以上の幅 を確保したタイプが増えており、より安全で効率的な作業が可能です。

次世代足場は、成人男性の平均身長が約10cm増加したことを考慮した設計で動きやすく、作業員の負担が軽減されます。

作業環境を最適化することで、安全性が高まることはもちろん、チームの信頼感の向上にもつながるでしょう。

4-4. コスト削減が見込める

次世代足場の導入は、コスト削減につながります。

従来の足場と比べて部材が軽量・コンパクト化されているため、作業効率が向上し、さまざまなコストを抑えることができます。

|

次世代足場がコスト削減につながる理由

|

|---|

|

さらに、次世代足場は耐久性に優れているため、メンテナンスの手間や交換頻度を抑えられます。

長期的に見れば、修繕や部材交換にかかるコストも削減でき、トータルのコストパフォーマンスが向上するでしょう。

5. 次世代足場を使用するデメリット3つ

安全性や作業効率に優れた次世代足場ですが、デメリットがないわけではありません。

|

次世代足場を使用するデメリット3つ

|

|---|

|

導入を検討する前に、しっかり理解しておきましょう。

5-1. 初期コストが高い

次世代足場のデメリットの1つめは、初期コストが高いことです。

安全性や作業効率に優れる一方で、専用の部材や施工にかかるコストが従来の足場より高くなる傾向があります。

特に短期使用の小規模工事や、予算に制約のあるプロジェクトでは、費用対効果が得にくい点に注意が必要です。

次世代足場は、長期的には作業効率の向上やメンテナンスコストの削減によってコストパフォーマンスの良い選択肢となりますが、活用の仕方によっては投資に見合う効果を得られない場合があることを把握しておきましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場材のリースってどうなの?レンタル・購入と徹底比較!

はじめての足場購入のあらゆる疑問を解消!最適な足場と安く買うコツ

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

5-2. 各メーカーで規格が異なるため互換性がない

次世代足場はメーカーごとに規格が異なり、互換性がありません。

部品のサイズや接続方式が統一されていないため、異なるメーカーの部材を組み合わせることは難しく、仮に組み合わせられたとしても安全性に問題が生じる可能性があります。

そのため、使用時には同一メーカーの足場で統一する必要があり、部品の調達や管理が煩雑になったり、コストがかさむ点に注意が必要です。

5-3. 対応できない現場もある

次世代足場は、すべての現場に適応できるわけではありません。

標準化された設計のためカスタマイズが難しく、狭小地や特殊形状の建物では対応しづらいケースがあります。

たとえば、極端に狭い現場では単管足場、吊り足場などの方が柔軟に対応できる場合があります。

プロジェクトによっては、次世代足場が適さず、従来の足場を選ばざるを得ないケースがあることを頭に入れておきましょう。

6. 次世代足場の導入がおすすめのケース

次世代足場の特徴やメリット・デメリットについてお伝えしてきました。

ここまでのまとめとして、次世代足場の導入が特に効果を発揮するケースを把握しておきましょう。

|

次世代足場の導入がおすすめのケース2つ

|

|---|

初期コストが高くても、長期的に安定した作業効率を目指す場合 次世代足場は、初期コストが高いものの、長期的には作業効率を大幅に向上させ、安全性も確保できます。 安定的に作業時間の短縮や省力、コスト削減を見込むことができ、将来的に大きな効果を発揮します。 手掛ける工事の例:大型建設プロジェクト、インフラ整備、大型リノベーション |

中規模以上の工事を請け負う企業で作業効率を今までより高めたい場合 次世代足場は作業スペースが広く、組み立てや解体が簡単なため、多人数での作業や高所作業が必要な現場において、その利点を最大限に活かせます。 効率化を進め、よりスムーズに作業を進めたい企業に最適です。 手掛ける工事の例:ビル建設、橋梁工事、大規模外壁工事 |

次世代足場は、初期コストがかかっても、長期的な効率化や安全性向上を重視する場合におすすめです。

作業環境を整え、工期短縮や人員配置の最適化を図ることで、将来的なコスト削減にもつながるでしょう。

7. 次世代足場は「長期的な視点」で「タイミングを見極めて」導入しよう

次世代足場の導入がおすすめのケースを紹介しましたが、「ウチの場合はどうだろう…」と、まだ迷っている方がいるかもしれません。

そこで最後に、導入を決める際の重要なポイントをお伝えします。

それは、『長期的な視点を持って、導入のタイミングを見極めること』です。

「とにかく新しくしたい」「性能が良いから」という短絡的な理由で次世代足場に飛びつくと、思ったほどの利用価値が得られず、コストばかりかかって失敗する可能性があります。

確かに、次世代足場は従来の足場よりも優れた点が多く、業界でも注目されています。

しかし、初期コストの高さや、狭小地・特殊形状の建物への対応の難しさ、さらには既存の資材や他メーカーとの互換性の問題など、慎重に検討すべき課題があるのも事実です。

導入すれば確かに効率は上がるかもしれませんが、投資を回収できるほどの案件を抱えていなければ、結果的にコストばかりがかさむことになります。

「長い目でみれば回収できる」といっても、本当に自社の案件で回収できるのか? という点まで考える必要があるのです。

したがって、次世代足場の導入を成功させるには、「最新だから」と安易に飛びつくのではなく、現場のニーズと将来的な効率化のバランスを考え、導入すべき最適なタイミングを見極めることが重要です。

迷った場合は、メーカーや専門の資材屋、また、足場専門の施工業者等に相談するのもひとつの方法です。

経験豊富な専門家と話をし、具体的なアドバイスをもらうことで、より確実な判断ができるでしょう。

|

【足場のお悩みは工事のプロに相談できる「足場JAPAN」へ】

|

|---|

「他と比較しながら上手に選びたいなあ」 そんなお悩みをお持ちの方におすすめなのが「足場JAPAN」です。 足場JAPANは、次世代足場から、従来のくさび式足場・単管パイプ・安全鋼板・シートやネット類など、建設工事に必要な資材を新品・中古の両方で取り揃えています。 2025年3月時点で取り扱いのある次世代足場は以下3種です。 ・タカミヤ「lq-h」 ・KYC「lq-k」 ・日建リース工業「ダーウィン」 さらに、足場JAPAN運営元である私たちエルラインは、自社でも建設工事を行うため、メーカーから大量に資材を仕入れることで、大幅なボリュームディスカウントを実現しています。 セットで大量に購入する場合は、さらに値引きも可能ですので、ぜひご検討ください。 また、「現場にぴったりの足場が判断できない」「必要な足場材の種類や数量がはっきりわからない」 という方に向けては、相談サービスも提供しています。 足場を架ける建物の図面を送っていただくだけで、経験豊富な担当者が適切なアドバイスをいたします。また、足場材の数量を算出し、無料で見積もりを出すことも可能です。 足場や足場材の購入をお考えの方は、ぜひ足場JAPANの利用をご検討ください。 |

8. まとめ

次世代足場を導入するメリットとデメリットを、おさらいしておきましょう。

|

メリット

|

デメリット

|

|---|---|

|

|

良いとこずくめのような次世代足場ですが、新しいだけに、初期コストの高さや、狭小地・特殊形状の建物への対応の難しさ、さらには他メーカーとの互換性の問題など、慎重に検討すべき課題もあります。

導入を成功させるには、現場のニーズと将来的な効率化のバランスを考え、最適なタイミングを見極めることが重要です。

あなたのお悩みの解決に、この記事が少しでも役立てば幸いです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

足場のリースとは?はじめて足場を借りる時の流れ・料金・審査のコツ

【2025年最新】建築資材の高騰と市場動向・今後の対応策も解説

コメント