「仮囲いって、どの現場にも必要なのかな?」

「どんな場合に必要になるのだろう?」

これまで特に疑問を持たずに仮囲いを設置していたものの、「意外と設置の目的や基準は知らないな…」という方は多いのではないでしょうか。

ふとそんな疑問を抱いたこの機会に、何のために設置しているか、どんな現場では必須のものなのかをきちんと把握しておくことで、今後の現場での作業効率や、コストの削減につながるかもしれません。

なぜなら、仮囲いとは「工事現場の安全確保や防犯対策、騒音軽減のために設置される囲いのこと」であり、必要になるケースと、不要なケースがあるからです。

ケースに応じて、適する仮囲いの種類も違いますし、自社の仮囲いに捻出できる予算や人手などの条件で、おすすめの設置方法も異なります。

自社にとって最適な選択肢を判断できれば、

「仮囲いのコストを抑えたい」

「法的に問題のない仮囲いを設置して、工事を問題なくスムーズに進めたい」

などといった、各々の希望に沿った仮囲いの設置を進められるでしょう。

そこで今回の記事では、「仮囲い自体は知っているものの、目的や設置基準など詳しくはわからない」という方に向けて、下記の内容を網羅的に解説していきます。

| この記事を読んでわかること |

|---|

|

・仮囲いの目的や設置基準をわかりやすく紹介 |

最後まで読んでいただければ、仮囲いの目的や設置基準を知り、自社の現場に適する仮囲いの種類・設置方法を選べるようになりますので、ぜひ参考にしてください。

1. 仮囲いとは「工事現場の安全確保や防犯対策、騒音軽減のために設置される囲いのこと」

仮囲いとは、工事現場の安全確保や防犯対策、騒音軽減のために設置される囲いのことをいいます。具体的には、主に以下のような工事現場で使用されます。

| 工事の種類 |

|---|

|

・建築工事:新築や改修、解体工事 |

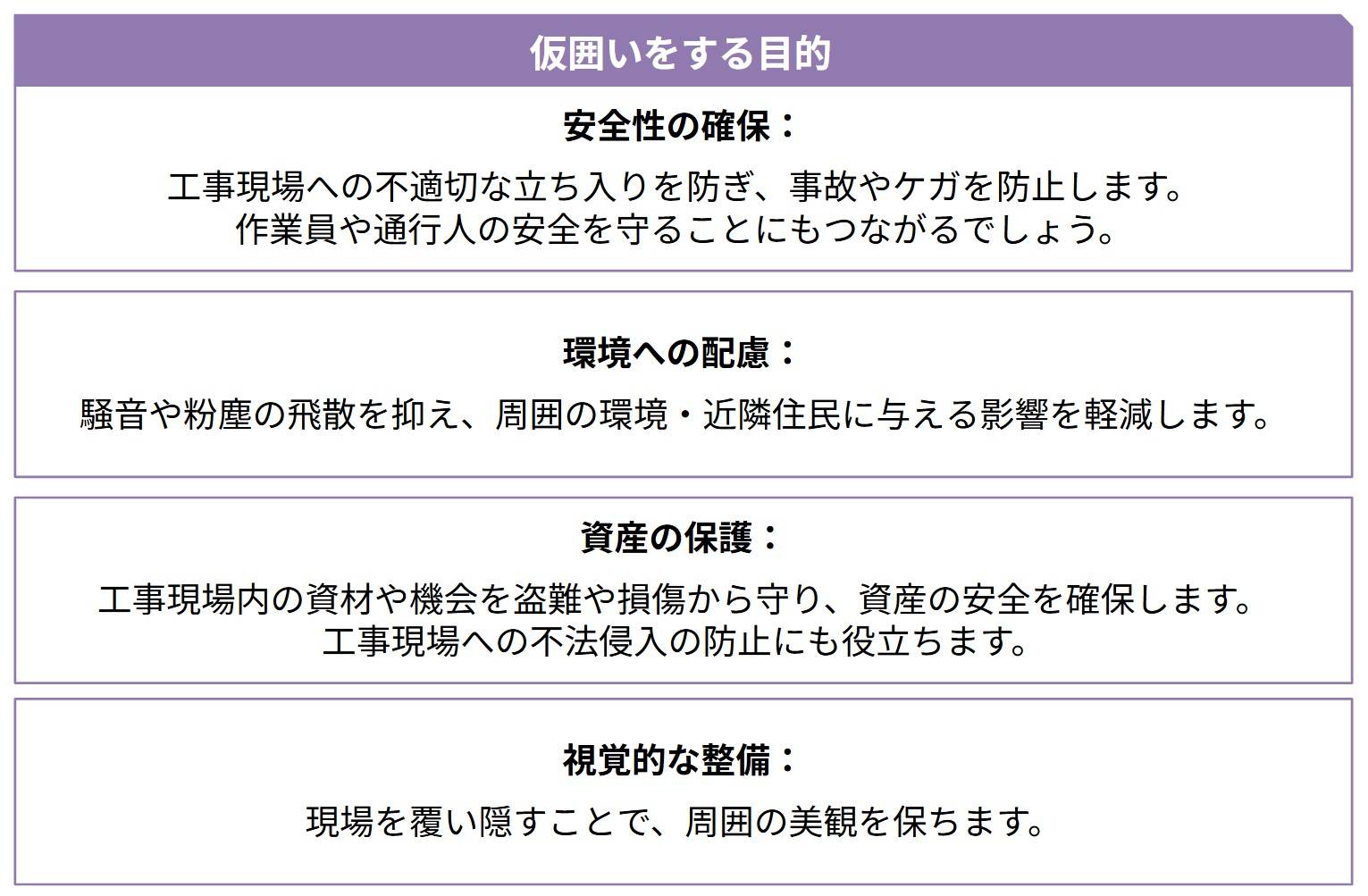

仮囲いを設置する目的を分類すると、次の4つが挙げられます。

仮囲いをすることで、「ここからは工事現場のエリアである」と周囲に示すことができ、より安全に、景観を保ちつつ、工事に集中することができるということです。

しかし、法的に全ての工事現場で仮囲いが必要になるかというと、要・不要のケースが分かれますので、続いての章から、具体的なケースをご紹介していきましょう。

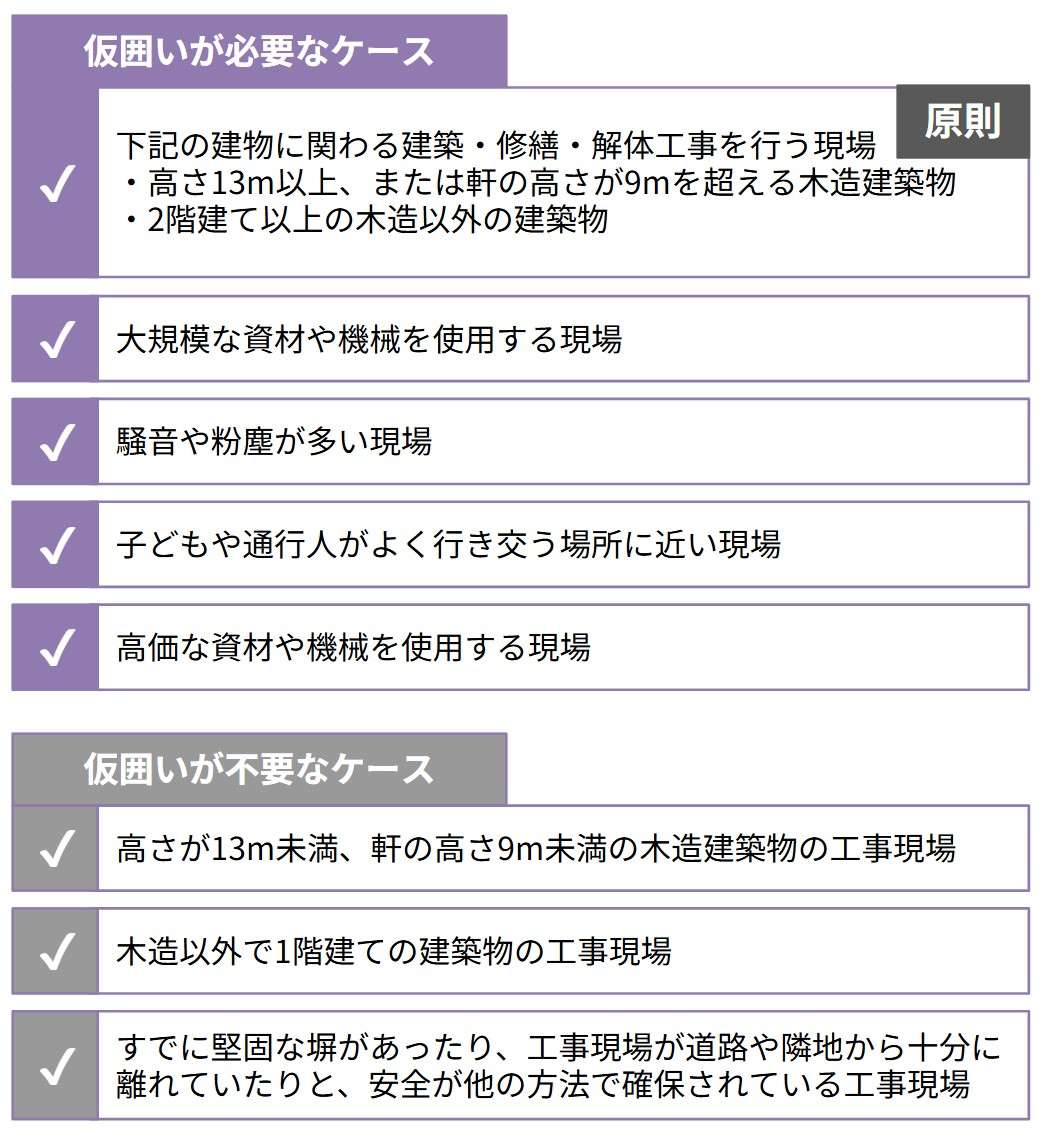

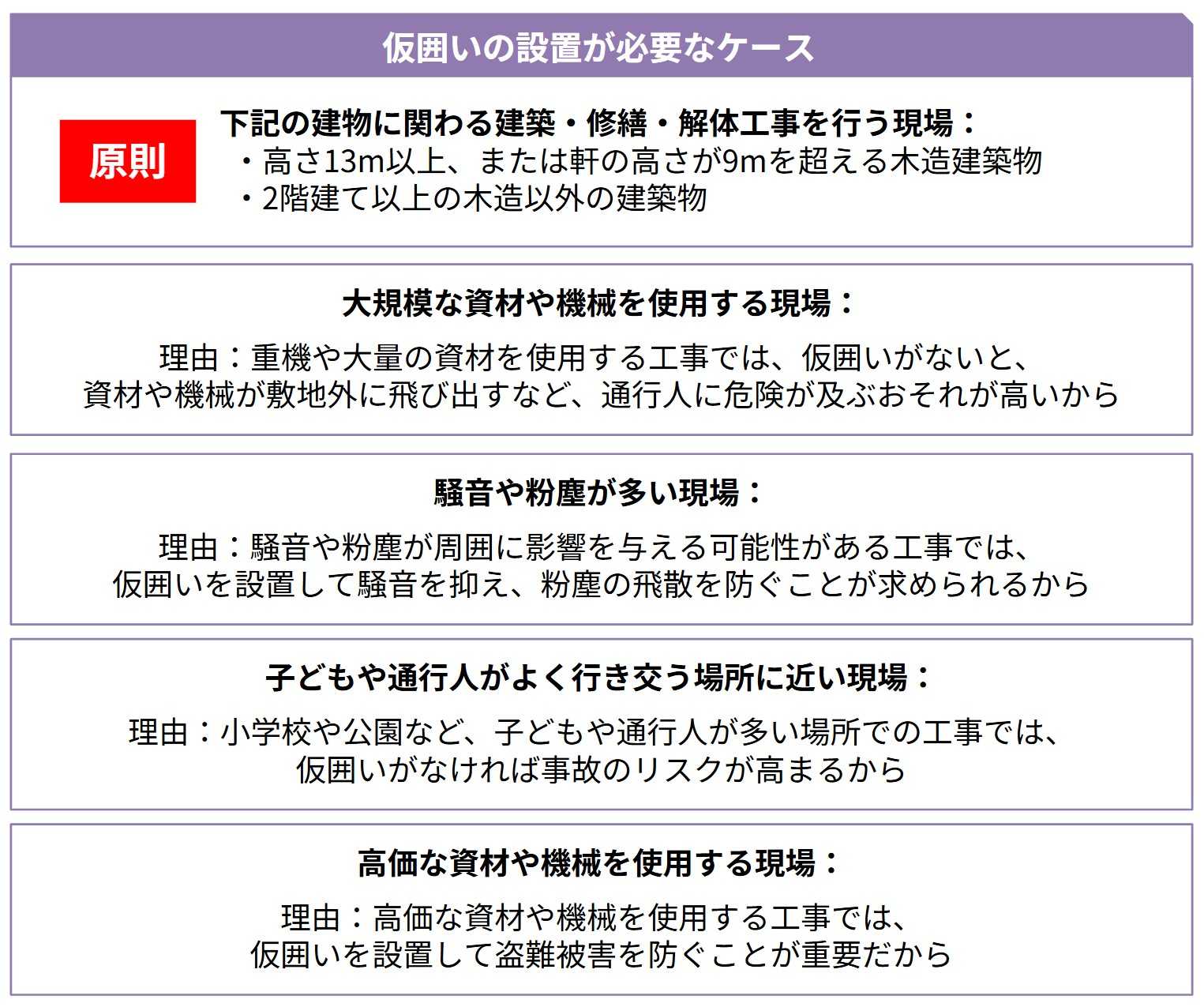

2. 仮囲いの設置が必要となるケース

仮囲いの設置が必要となるケースは、「1. 仮囲いとは『工事現場の安全確保や防犯対策、騒音軽減のために設置される囲いのこと』」でお伝えした目的を果たす重要性が高い現場です。

具体的な例を挙げると、次の5つが主となります。

なかでも、上記図解に「原則」と示した通り、「必要か否か」の判断ポイントとして、工事現場の条件が、法令の定める基準に当てはまるかどうか、が特に重要となります。

仮囲いには、工事現場の安全確保や周囲への影響を最小限に抑えることを目的として、特定の条件下で設置が法的に義務付けられているからです。

| 設置義務がある建物の条件 |

|---|

|

・木造建築物:高さが13m以上、または軒の高さが9m以上ある 出典:「建築基準法施行令(第136条の2の20)」 |

上記に当てはまる建物の新築や改修、解体などの工事を行う際は、期間中、「地盤面から高さ1.8メートル以上の板塀、その他これに類する仮囲い(第136条の2の20)」を設置する必要があります。

上記の法令の定めはもちろんですが、安全の確保や防犯、景観の保全という目的のために、多くの工事現場において、仮囲いは必要といえるでしょう。

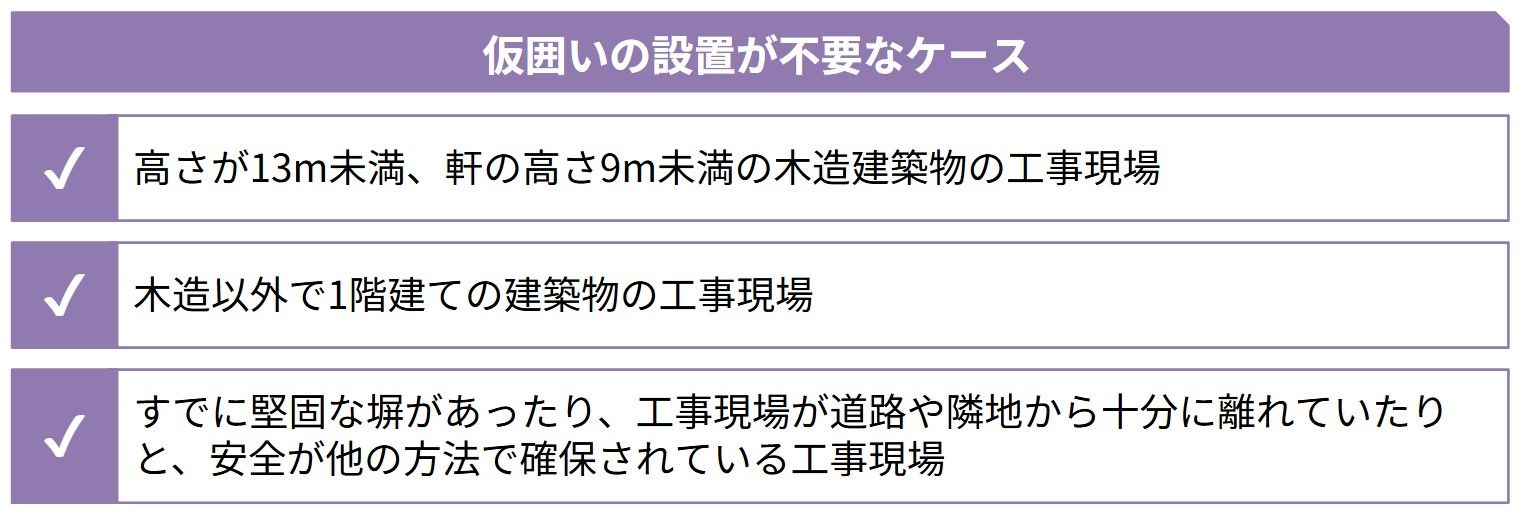

3. 仮囲いの設置が不要なケース

仮囲いが必要なケースを確認したところで、続いては仮囲いを設置しなくても良いケースについて、確認していきましょう。

結論からいいますと、仮囲いは、「2. 仮囲いの設置が必要となるケース」でお伝えした条件に該当しない場合は、設置しなくても法的に問題はありません。

また、建築物の種類が条件に当てはまる場合でも、設置を免除される例外が認められているため、下記のケースでは、仮囲いの設置が不要であると定義づけられます。

まず、比較的小規模で、低層の建物に関する工事については、仮囲いは義務ではありません。

また、法的な設置義務の条件に当てはまる場合でも、法令には但し書きとして、下記のような設置義務の例外が認められていることから、不要なケースとしてご紹介いたします。

| 設置義務の例外 |

|---|

|

・すでに同等以上の効力を持つほかの囲いがある場合 出典:「建築基準法施行令(第136条の2の20)」 |

現場の環境・周囲の状況が、仮囲いをしなくても、安全性や防犯効果が確保できているという場合であれば、設置が免除されるケースもあるということです。

【設置義務が免除される例】

・すでに、工事現場の周囲に硬くて丈夫な塀が設置されている場合

・工事現場の安全を確保するための、ほかの設備や仕組みが整っている場合

・工事現場の周りに、高い壁や崖など自然の障壁が存在し、安全性を確保している場合

端的にいいますと、主に工事現場の責任者や管理者が、法律や規則に基づいて、安全性や防犯効果が確かな物かどうか確認し、仮囲いの設置が必要かどうかを判断することになります。

ただし、「この塀がもともとあるから、仮囲いは必要ない」などと決める際には、単に現場監督者などの主観に頼るのではなく、以下の点を考慮する必要があるでしょう。

すでに堅固な塀があっても、工事中に傷ついてしまう可能性を考慮しなければいけません。

現状の保全ができるという点でも、仮囲いを設置する意義はあるため、基本的に設置義務の条件に当てはまる場合は、仮囲いをする方向で準備を進めるべきといえるでしょう。

見積もりの都合上、「どうしても仮囲いまで予算が割り振れない」「現場の状況から見て、どうしても仮囲いの設置が難しい」という場合に限っての対策とご認識ください。

4. 仮囲いの種類は主に4つ

ここまで、仮囲いが必要なケースとそうでないケースを確認し、「うちの現場では仮囲いをすべきか」という確認ができたことと思います。

続いて、現場でどの仮囲い本体を選ぶと良いか、仮囲いの種類をご紹介しましょう。

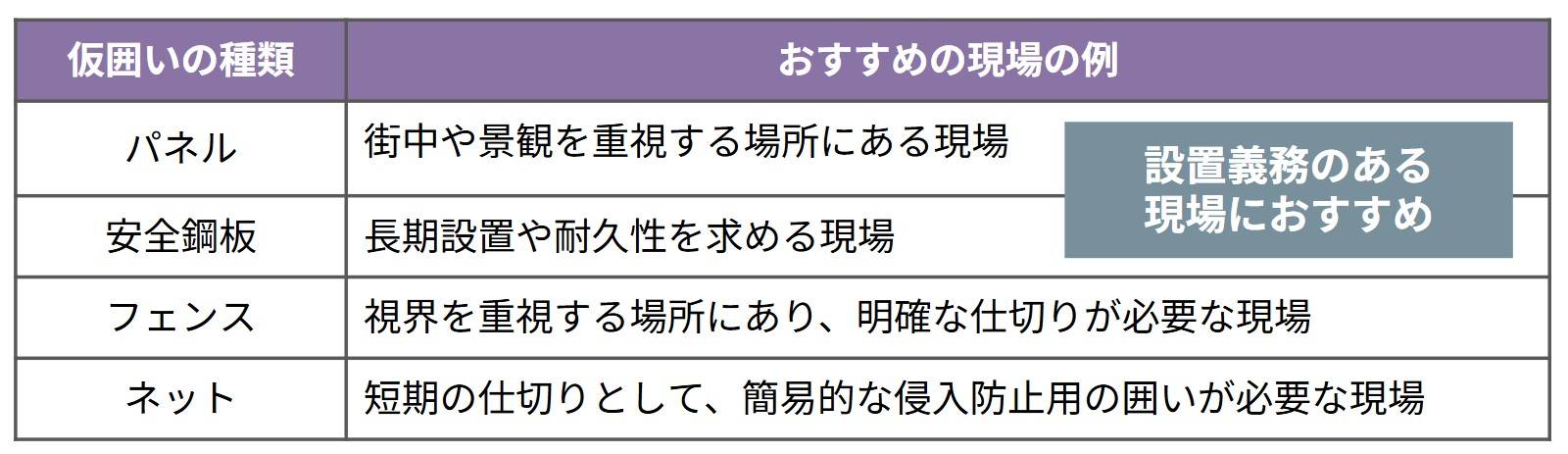

まずは、主な種類として次の4つを挙げ、それぞれおすすめの現場を表にまとめました。

| 仮囲い本体の種類 |

|---|

|

・パネル:金属やポリカーボネート製の、滑らかに整えられたフラットパネル |

では、それぞれの特徴や、なぜ上記の現場例におすすめできるのか、ご説明しましょう。

4-1. パネル

パネルは、アルミなどの金属や、プラスチックの一種であるポリカーボネート製を主とする、板状の仮囲い材です。鋼板を折り曲げて接続できる構造を持っています。

特徴として、高さは1.8メートル以上あるのが基本です。

滑らかでフラットな表面のほか、外観としてはホワイトのシンプルな物もあれば、木や葉のデザインが描かれた物やイラストが描かれている製品もあり、無骨な印象を避けやすいといえます。

また、ラインナップとしてクリアパネルも選べるため、通常のパネルと組み合わせると視認性が向上し、歩行者や車両の衝突事故を防止できます。

現場のなかが「見える化」できることも、近隣住民への安心感につながるでしょう。

重量が、安全鋼板に比べて比較的軽量な点も特徴の一つです。

持ち運びやすく、設置・解体の負担も軽減しやすいため、作業効率を高められます。

以上の特徴から、パネルは下記のような現場での仮囲いにおすすめです。

| おすすめの現場例 |

|---|

|

・仮囲い設置義務のある現場 |

参考記事:フラットパネルの仮囲いで他社と差がつく!特徴・種類・活用アイデア

4-2. 安全鋼板

安全鋼板は、ガルバリウムや亜鉛メッキ性を主とする、板状の仮囲い材です。

万能鋼板とも呼ばれます。

高さはパネルと同様に、基本的に1.8メートル以上の高さがあります。

特徴としては、高強度で耐久性に優れており、風や衝撃にも耐えられるため、長期間の使用に向いています。

「金属だから、塩害地域だと使用しにくいのでは?」と不安視されるかもしれませんが、防サビ加工がなされている製品も多くあります。

とりわけ、ガルバリウム鋼板は、その特徴として耐食性があるので、塩害地域や工業地域での使用にも、耐久性の高さを発揮してくれることでしょう。

ただし、「4-1. パネル」の説明でも触れたように、比較的重量があるため、持ち運びや設置に関しては作業効率が低下する可能性があります。

そのため、短期間での設置や撤去が必要な現場では、ほかの軽量な仮囲い材を選択したほうが良いといえるでしょう。

以上のことから、安全鋼板は、下記のような現場におすすめの仮囲い材といえます。

| おすすめの現場例 |

|---|

|

・仮囲い設置義務のある現場 |

参考記事:仮囲いの安全鋼板とは?種類・価格・おすすめケースなど基本を解説

4-3. フェンス

フェンス(ガードフェンス)は、主に金属やプラスチック製の格子状の仕切りです。

下部にパネルがはめ込まれたタイプも多く、パネルには「安全第一」といった文言や、イラストが書かれた製品もあります。

高さは、パネルや安全鋼板と異なり、必ずしも「1.8メートル以上」の規格に沿っているわけではありません。設置義務のある現場で使用される際は、高さの確認が重要となります。

特徴として、フェンス部分は視認性が高いものの、細かな資材の飛散や、粉塵などが潜り抜けてしまう可能性があり、密閉性の高い仮囲いには向いていません。

建築基準法施行令には、「地盤面から高さ1.8メートル以上の板塀、その他これに類する仮囲い(第136条の2の20)」とありますから、板塀に類する堅固さと安全性には満たない可能性もあるでしょう。

設置義務のある現場で用いるには、十分な耐久性と安全性を持っているかの確認も必要です。

現場をしっかりと囲って、周辺環境に危険や影響が及ばないように保護するというよりも、「ここからは工事現場である」という視覚的な区画分けをする際に有用だといえます。

以上のことから、フェンスは下記のような現場に適しています。

| おすすめの現場例 |

|---|

|

・視界を重視したい場所で、仕切りとして仮囲いをしたい現場 |

パネルや安全鋼板でしっかり囲うほどでもないが、近隣住民がうっかり入らないよう、アピールする意味で仮囲いを設置したいという場合に、おすすめです。

4-4. ネット

ネットは、プラスチック(樹脂)の一種である、ポリエステルやポリプロピレンなどで作られた、シート状の仮囲い材です。カラーは、オレンジやブルーが一般的です。

バリアネットとも呼ばれます。

一般的なネットの高さは、1〜1.5メートルが目安です。

また、特徴として、軽量で耐久性が低いということが挙げられます。長期間、現場や周辺を防護するという意味ではおすすめできません。

そのため、ネットは下記のような現場に向いているといえるでしょう。

| おすすめの現場例 |

|---|

|

・設置義務がない現場 |

軽量で簡単に設置できるので、仮囲いとしてメインに使うよりも補助的に使いたい、設置義務のない現場で、周囲へのPRに利用したいという場合におすすめです。

5. 仮囲いの調達・設置を行う方法は2つ

仮囲い本体の種類を確認して、「うちの現場にはこれが良さそうだ」というイメージが固まったのではないでしょうか。

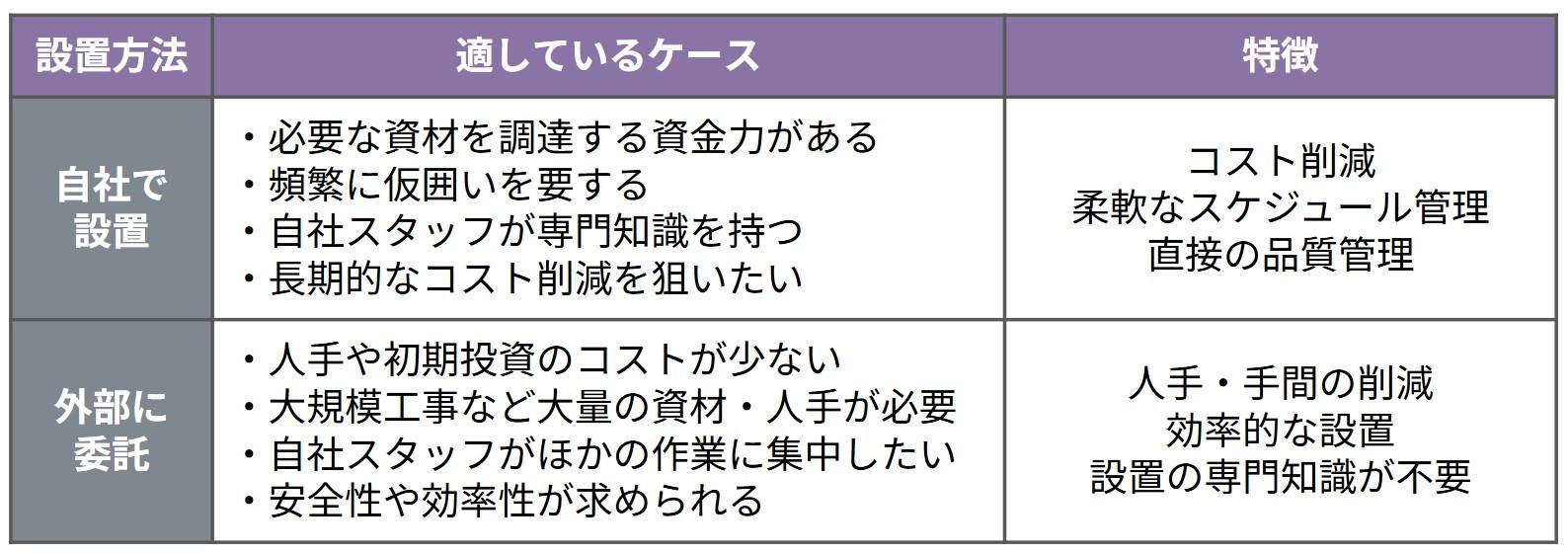

用意する仮囲いが決まったら、あとは実際に仮囲いの資材を調達し、設置するステップとなりますが、仮囲いの設置方法には、「自社で設置する」か「外部に委託する」という2つの方法に分かれます。

ここでは、メリット・デメリットを交えて、各方法がどんなケースでおすすめなのか、特徴をご説明しましょう。

まずは概要を表にまとめましたので、「うちにはどちらの方法が合っているのか」という判断材料に、ぜひお役立てください。

では、それぞれの特徴を見ていきましょう。

5-1. 自社で設置する

自社で設置する方法は、工事現場の規模に必要な仮囲いの資材を購入できる資金力があり、今後も仮囲いを頻繁に行うことが確定している場合におすすめです。

また、自社スタッフが専門知識を有しており、資材の保有や、作業を自社で行なえる環境があることも重要なポイントといえます。

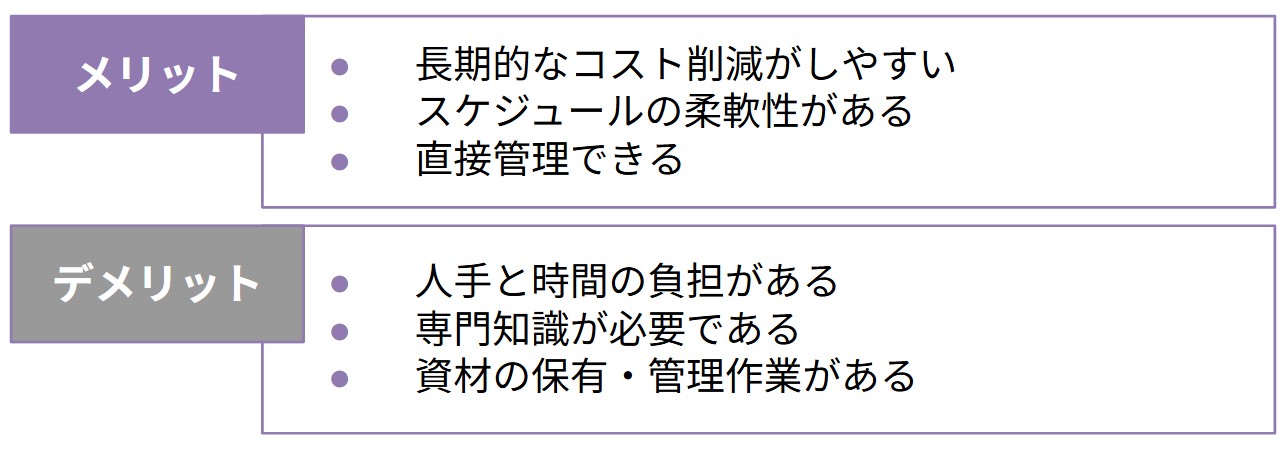

理由としては、次のようなメリット・デメリットがあるからです。

自社で設置する方法は、頻繁に仮囲いをする必要がある場合は特に、自社での資材保有・設置を行うと、外部委託よりもトータルコストを抑えやすいでしょう。

また、自社で資材を管理するため、自社の予定に合わせて設置が可能で、急な変更にも対応しやすいですし、設置作業を直接管理できるため、安全性や品質を自社で確保しやすい点もメリットです。

しかしその反面、自社の従業員が設置作業を行うため、人手と時間が必要になり、ほかの作業に影響を及ぼすかもしれません。

仮囲いの設置には特定の技術や知識が必要で、自社の従業員がその知識を持っていない場合、設置の品質が低下するおそれもあります。

資材を保有するスペースを確保したり、管理したりする必要がある点も知っておく必要があるでしょう。

長期的なコスト削減が必要で、自社で仮囲いを頻繁に設置する計画がある場合に、自社での設置を検討してみてはいかがでしょうか。

| 「仮囲い資材はどこで買う?」とお悩みなら 足場・仮説資材の販売・買取総合サイトが便利! |

|---|

| 仮囲いの資材を購入する場合は、足場や仮設資材を専門に扱う販売・買取サイトの利用をおすすめします。 「こういう資材を求めていた」というニーズに応える、わかりやすい表示や、ラインナップが期待できるからです。 更に、株式会社エルラインが運営する、足場・仮設資材の販売・買取総合サイトの「足場JAPAN」では、販売価格を安くご提供しています。 当社は資材の提供のほか、大規模工事も事業として行なっているため、資材を一括して購入することができ、製品1つあたりのコストを抑えられる仕組みがあるからです。 中古品・新品ともに取り扱っておりますので、「仮囲い材を安く手に入れたい」「まとめて調達したい」という方に便利に使っていただけるでしょう。  足場JAPANを確認する |

5-2. 外部に委託する

外部に委託する方法は、社内で確保できる人手や初期資金が乏しい場合や、専門知識を有する人がいない場合におすすめといえます。

仮囲い工事や養生足場の設置を専門に行う会社のほか、仮囲いや仮設資材のレンタル業者も、資材の運搬から設置・解体まで、ワンストップで請け負うサービスを提供しているケースは多いです。

| 外部委託先の例 |

|---|

|

・建設関連会社 |

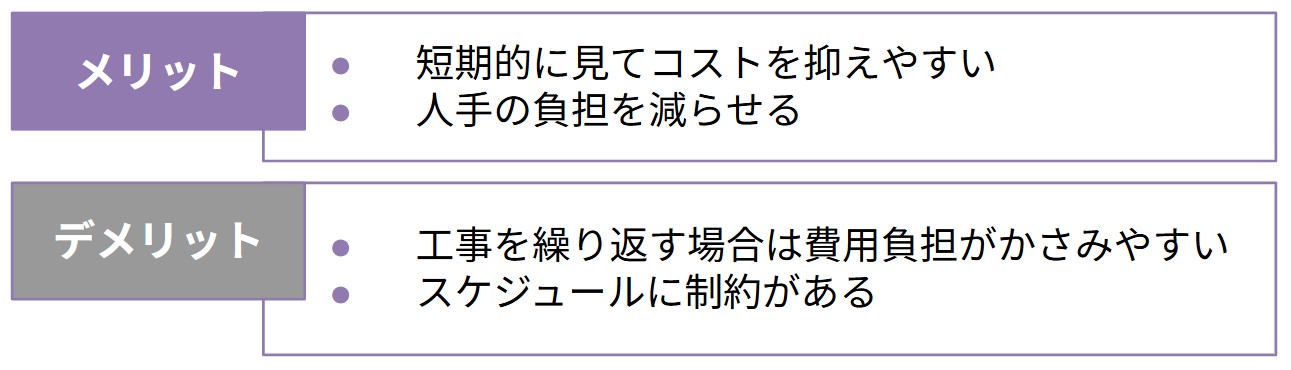

理由としては、次のようなメリット・デメリットがあるからです。

外部に委託する方法では、資材を自社で用意・保管する必要がなく、単発の工事用に設置する場合は、初期費用を軽減しやすいです。

また、自社のスタッフが設置作業に従事する必要がなく、他の重要な作業に集中できます。

しかしその反面、人件費などの費用が発生します。特に小規模な工事や短期間の工事の際、業者を利用すると、仮囲いの組み立て・解体を繰り返すことになり、コスト負担が大きくなるでしょう。

業者との調整が必要となるため、自社のスケジュールに完全に合わせることが難しい場合もあり、デメリットといえます。

大規模工事の仮囲いなど、人手や資材を多く必要とする際に、専門知識のある業者に任せて手間を省きたいという場合は、外部への委託を検討されてはいかがでしょうか。

6. 仮囲いを設置する場合の注意点

最後に、仮囲いを設置する場合の注意点を確認しておきましょう。

スムーズに進めるためには、下記のポイントを押さえることが大切です。

| 仮囲いを設置するケースで注意しておきたいポイント |

|---|

| ・設置範囲をきちんと計測しておく ・設置に必要な資材をリスト化しておく ・設置の流れや、資材の保管スペースを作業者全員で確認しておく ・資材のレンタルや設置を外部に任せる場合は、複数社に見積もりを取る |

6-1. 設置範囲をきちんと計測しておく

仮囲いを設置する際は、事前に設置範囲をきちんと計測しておきましょう。

必要な仮囲いの長さや面積を把握しておけば、余分な資材を用意することを省けますし、レンタルや設置を委託する際に、正確なコスト計算が可能となるからです。

6-2. 設置に必要な資材をリスト化しておく

仮囲いに必要な資材をリスト化しておくことも大切です。

「今回の工事現場には、どんな資材が必要か」を一覧にしておくと、作業者(あるいはレンタル時に業者も含め)全体で、情報の共有化ができ、調達すべき資材の把握がしやすくなるからです。

仮囲い本体を設置する方法として、支柱パイプ(ユニバーサルパイプ)を使ってパネルなどを固定するのか、H型鋼を用いて支えるのか、コンクリート基礎を用いるのか、と現場によって使い分けることになります。

現場が複数ある場合は特に、それぞれの現場での必要資材の内訳の把握・管理が容易になるでしょう。

6-3. 設置の流れや、資材の保管スペースを作業者全員で確認しておく

事前に設置の流れや、資材の保管スペースを作業者全員で共有しておくことも重要です。

仮囲いの設置作業は複数の作業者が関与することが多いからです。

「自社で設置する」「業者に委託する」のいずれであっても、仮囲い設置の作業をどこで・どのように行うか確認し、作業に関わる人全てが同じ認識を持つことで、作業の効率化や安全性の向上が期待できます。

6-4. 資材のレンタルや設置を外部に任せる場合は、複数社に見積もりを取る

資材のレンタルや設置を外部に委託する場合は、なるべく複数社に見積もりを取りましょう。

最適な価格とサービスを選び、コスト削減やサービス品質の向上が期待できるからです。

また、複数社からの見積もりを比較することで、契約条件やサービス内容を十分に理解し、契約上のトラブルを回避しやすくなります。

例えば、契約条件には、仮囲いの設置責任や事故時の責任範囲が含まれることがあります。

複数社からの見積もりを比較することで、盛り込まれた条件を十分に理解し、トラブルを防ぐことができるでしょう。

7. まとめ

この記事では、仮囲いについて、設置基準や設置が必要なケースといった、事前に知っておくべき情報をお伝えしました。

最後に、記事の内容を振り返りましょう。

仮囲いとは、工事現場の安全確保や防犯対策、騒音軽減のために設置される囲いのことをいいます。

下記のような設置義務が法律で決まっており、該当する現場では必ず設置が必要です。

| 設置義務がある建物の条件 |

|---|

| ・木造建築物:高さが13m以上、または軒の高さが9m以上ある ・木造以外の建築物:2階以上の階数を持つ 出典:「建築基準法施行令(第136条の2の20)」 |

下記のような設置が不要のケースもありますが、

| 仮囲いの設置が不要なケース |

|---|

| ・高さが13m未満で、軒の高さも9m未満の木造建築物の工事現場 ・木造以外で1階建ての建築物の工事現場 ・すでに堅固な塀があったり、工事現場が道路や隣地から十分に離れていたりと、安全が他の方法で確保されている工事現場 |

基本的には、現場責任者が次のポイントを確認して、設置の判断を行うことが大切です。

・安全性の確保:既存の塀が工事関係者以外の立ち入りを防ぎ、事故を防止できるか

・防犯効果:盗難や不法侵入を防止できるか

・環境への影響:騒音や粉塵の飛散を抑えることができるか

自社の現場にはどの仮囲いの種類が適切か、「自社で設置する」「外部に委託する」のどちらの設置方法が合っているか、おすすめの種類や方法は異なります。

それぞれの特徴を踏まえて、現場にぴったりの仮囲いを設置してみてください。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

中古の安全鋼板はどこで買うのが正解?相場や失敗回避のポイント解説

はじめての足場購入のあらゆる疑問を解消!最適な足場と安く買うコツ

足場材を安く買う4つの方法と抑えておきたい6つのコツを紹介

足場材ってどれくらい?種類別に新品・中古・レンタル価格を比較

コメント