再下請負通知書を作成・管理業務に携わるにあたって、

「そもそも何に必要な書類なのか実はよくわかっていない」

「フォーマットが異なっていて、書き方のルールが曖昧」

「一人親方が二次請けに入った場合も作成は必要なのだろうか」

など困っていて、改めて調べているのではないでしょうか。

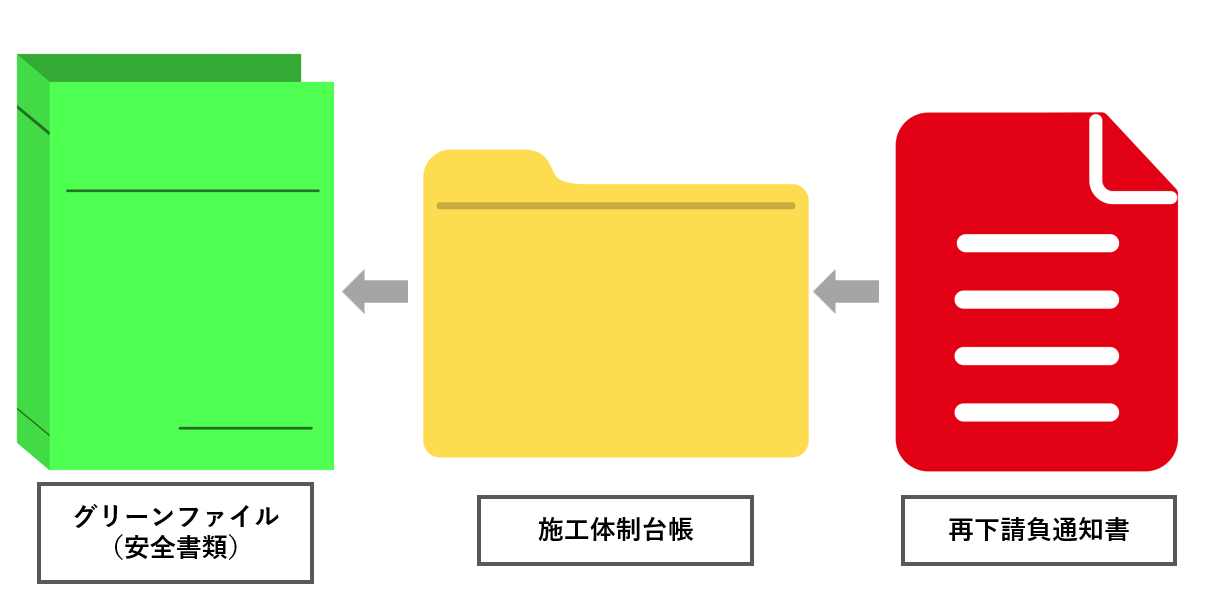

再下請負通知書とは、一次下請会社以下の下請契約の内容を元請会社に報告するための書類のことで、グリーンファイル(安全書類)の一種です。

| 概要 | 詳細 |

|---|---|

| 再下請負通知書作成の目的 | 元請会社が工事に関わる下請会社を把握・管理するため |

| 再下請負通知書を作成する人 | 下請け会社それぞれが個別に作成 ※最終的に一次下請会社が全ての再下請負通知書を集約し、「下請負業者編成表」を作成する |

| 再下請負通知書の提出先 | 直前上位の会社(発注者) |

| 再下請負通知書のフォーマット | フォーマットの決まりはなし |

再下請負通知書に関してしっかり理解していないと、

- 提出先・連絡先を間違える

- 記入内容を間違える・記入ミスに気づけない

- 添付書類を間違える・添付書類のミスに気づけない

などが発生し、現場の仕事で忙しい中、確認・修正の手間が発生します。

下請会社の状況によって記入項目が変わる箇所もあるため、慣れない間は、記入例を確認しながら作業をするのがおすすめです。

なお、一人親方の場合は、会社の場合と記入方法が若干異なる部分があるため注意が必要です。

この記事では、再下請負通知書の基礎知識や記入例について詳しく解説していくとともに、一人親方の記入方法も紹介しています。

作成経験がない人でも、記入例を見ながら作業することで、ミスなく業務を完遂できるように解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 再下請負通知書とは下請契約の内容を元請会社に報告する書類のこと

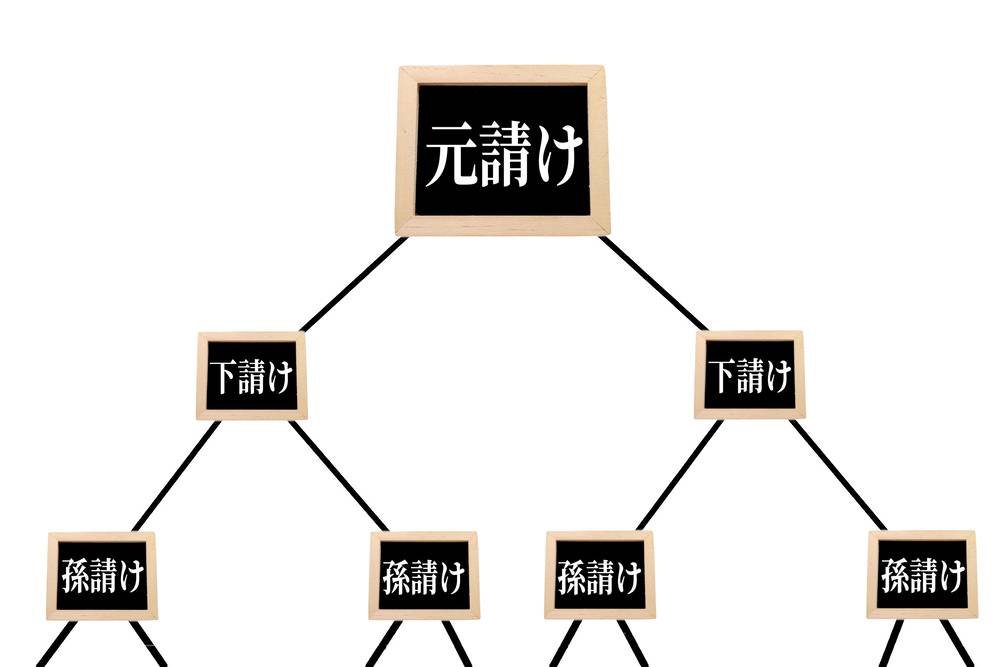

再下請負通知書とは、冒頭でもお伝えしたように、一次下請会社以下の下請契約の内容を元請会社に報告するための書類のことです。元請会社が工事全体で「どのような会社が工事に参加しているのか」を把握・管理するために用いられます。

再下請負通知書について理解するには、まず「施工体制台帳」についても理解する必要があります。施工体制台帳とは、建設工事を始める前に作成する「グリーンファイル(安全書類)」の中に含まれる書類です。

以下の条件に当てはまる場合に、施工体制台帳を作成しなければなりません。

| 施工体制台帳の作成が必要になるケース |

|---|

| ・元請会社が工事を下請会社に出す場合の総額が4,500万円以上 ・建築一式工事の場合は7,000万円以上 |

そして、その台帳に含まれる書類として「再下請負通知書」があるのです。

【再下請負通知書に必要な添付書類】 |

▼安全書類について詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめ!

安全書類とは?重要性と17種類の概要・記載内容・作成のコツ解説

1-1. 再下請負通知書は下請会社が作成する必要がある

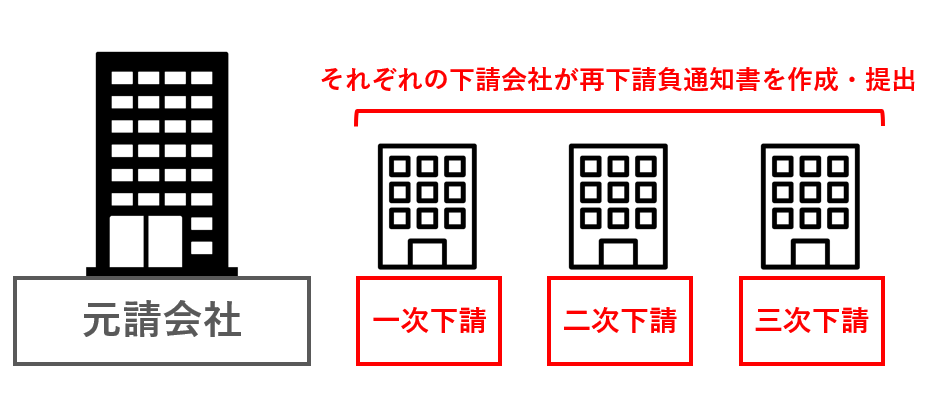

施工体制台帳そのものは元請会社が作成するものですが、再下請負通知書は一次下請以下の下請契約をした会社が作成する必要があります。

例えば、三次下請までおこなった建設工事であれば、一次・二次・三次下請会社がそれぞれ再下請負通知書を作成・提出する必要があるということです。

1-2. 再下請負通知書は発注者に提出する

再下請負通知書は、基本的に発注者となる直近上位の会社に提出します。

たとえば、三次請負会社であれば二次請負会社に提出、二次請負会社であれば一次請負会社に提出といったイメージです。

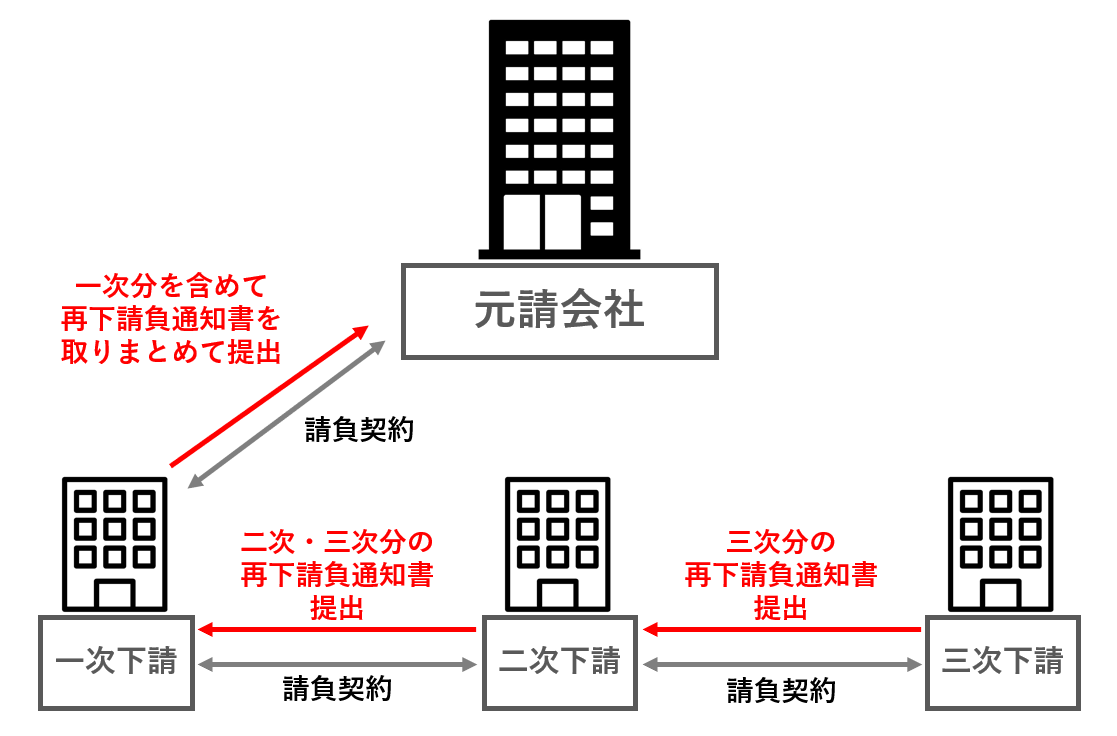

直近上位の会社に提出したものは一次下請会社に集められ、最終的に元請会社に提出されます。

ただし、会社によっては最初から元請会社へ提出する流れにしているところもあるため、提出先については直近上位の注文者の指定に従いましょう。

1-3. 一次下請会社はすべての再下請負通知書を取りまとめて元請会社に提出する

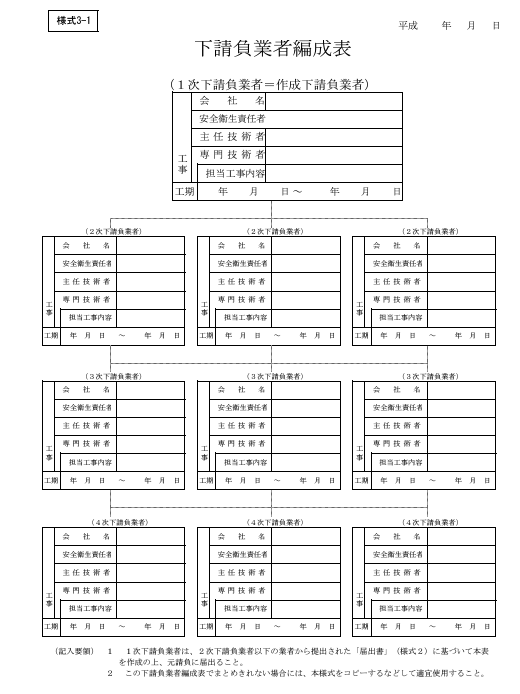

先ほど解説したように、一次下請会社が二次以下の下請会社の再下請負通知書をすべて回収し、元請会社にまとめて提出します。その際、回収した再下請負通知書を確認しながら下請負業者編成表を作成し、添付します。

下請負業者編成表とは、以下のように一次請負会社以下の請負状況をまとめた書類です。

下請負業者編成表の項目は、すべて再下請負通知書に記載されている内容です。そのため、再下請負通知書を確認すればすべて埋められるため、転記ミスに気をつければ難しいことはありません。

| 下請負業者編成表に入りきらない場合 |

|---|

| 上記の国土交通省が公開しているフォーマットでは、1次下請業者から4次下請業者まで、合計10社しか記入欄がありません。

それ以上になる場合は、書類をコピーして記載すれば問題ありません。 |

2. 再下請負通知書フォーマットの作成・入手方法

再下請負通知書に決まったフォーマットはありません。元請会社から特にフォーマットの指定がない場合は、自社にフォーマットがない場合は作成するか、どこからかダウンロードする必要があります。

再下請負通知書を作成する場合は、下記の項目を必ず掲載しましょう。

▼再下請負通知書に記載すべき項目

|

とはいえ、一から再下請負通知書を作成するのは手間がかかります。

そのため、全建統一様式を購入して活用するのがおすすめです。

全建統一様式とは、一般社団法人 全国建設業協会が定めた、建設業における安全書類(グリーンファイル)の様式です。全国の中小の建設事業者からゼネコンまで、幅広く採用されています。

有料ではあるものの、1,430円(税込)で購入でき、

- 各届出様式の目的

- 記入する際の注意点

なども専門的に説明されています。

また、国土交通省も作成例をExcelで無料公開しているため、それをダウンロードして活用することも可能です。

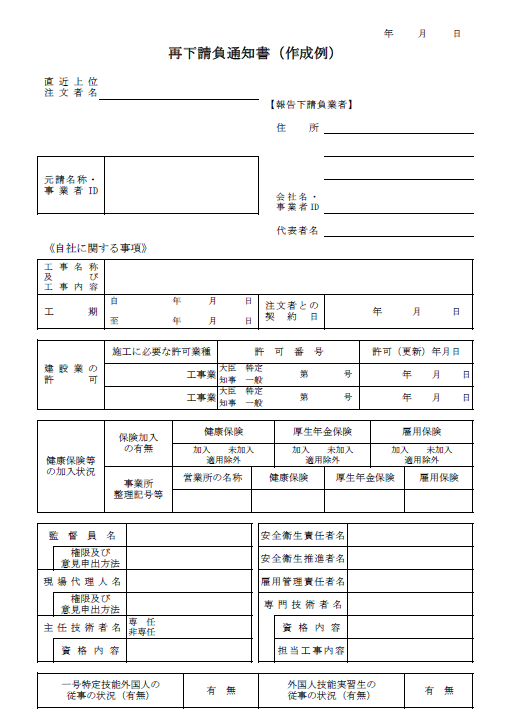

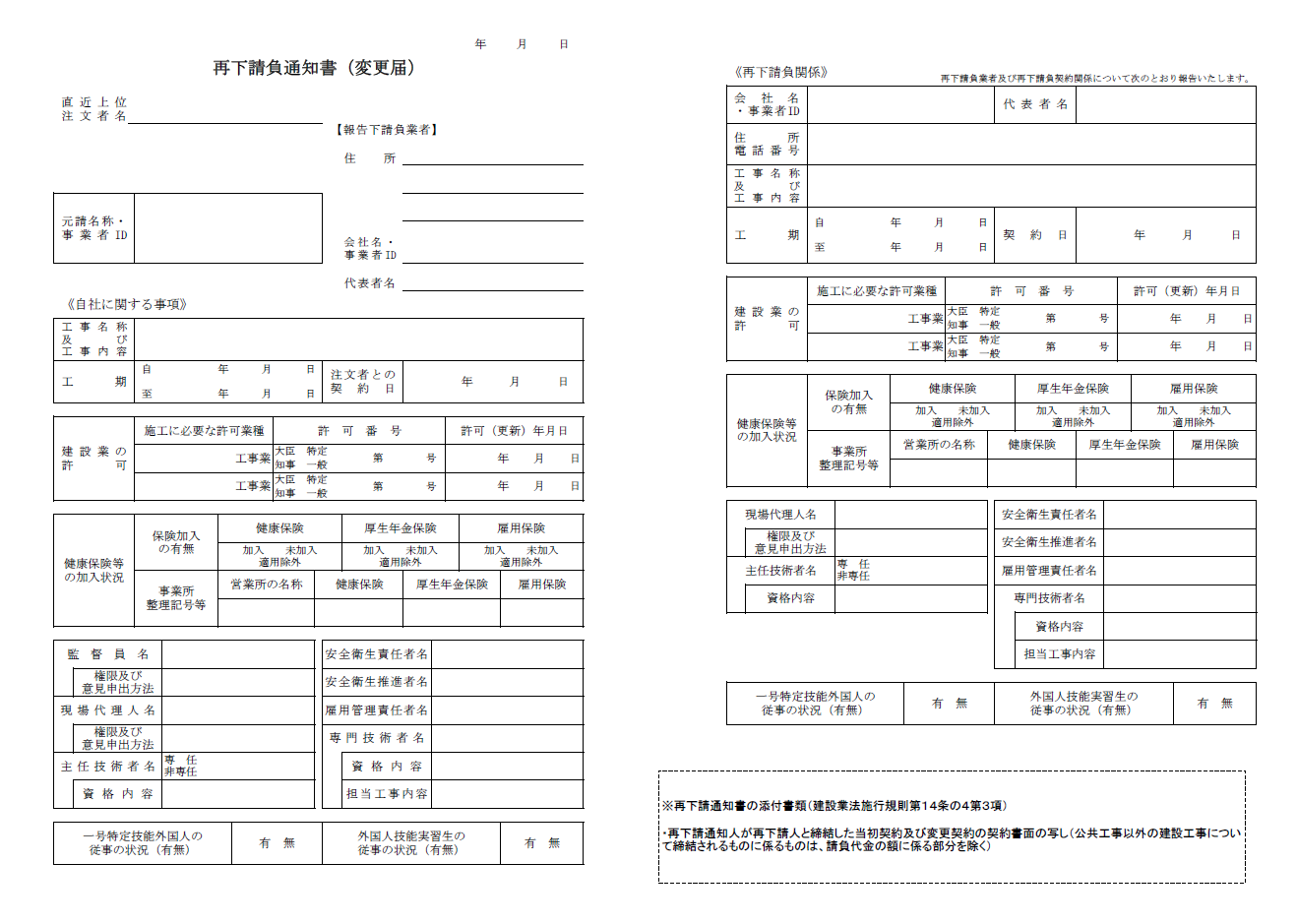

上記のように、「再下請負通知書(作成例)」とされている部分を、「再下請負通知書(変更届)」に変更すれば、そのまま活用できます。なお、前述の記載すべき項目もすべて含まれているので、項目を増やす必要もありません。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

安全書類の作成を効率化して負担軽減!6つのコツをわかりやすく解説

3. 再下請負通知書の記入例

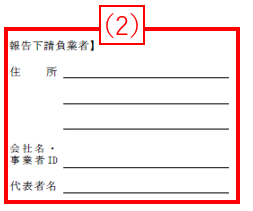

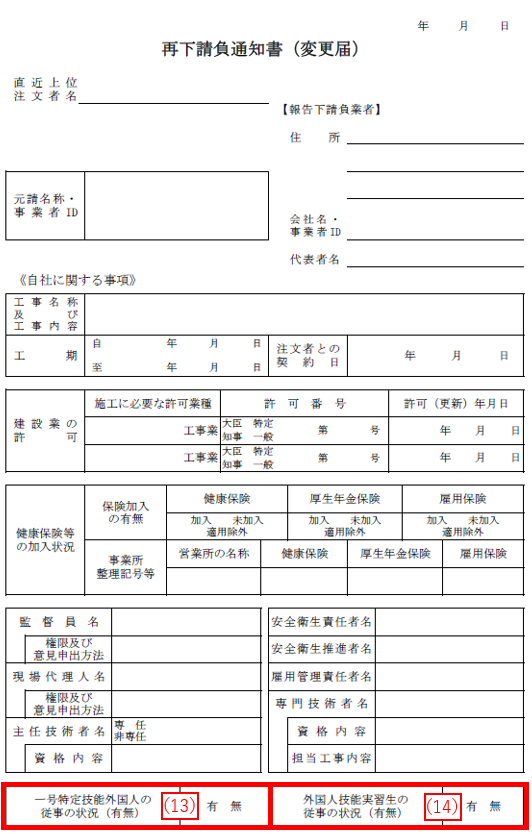

国土交通省が公開しているフォーマットの再下請負通知書を参考に、記入例を見てゆきましょう。

▼再下請負通知書の全体像

再下請負通知書の作成義務自体は一人親方も通常の会社も同じです。

※一人親方の場合は記入内容が異なる部分もあるため、その箇所は別途解説します。

押印は原則不要 |

|---|

| 元請け会社の指定で押印欄が設けられている場合を除き、再下請負通知書を含む安全書類では、原則押印する必要はありません。求められた場合にのみ、対応が必要です。 ※参照:国土交通省|施工体制台帳、施工体系図等〈留意事項〉 |

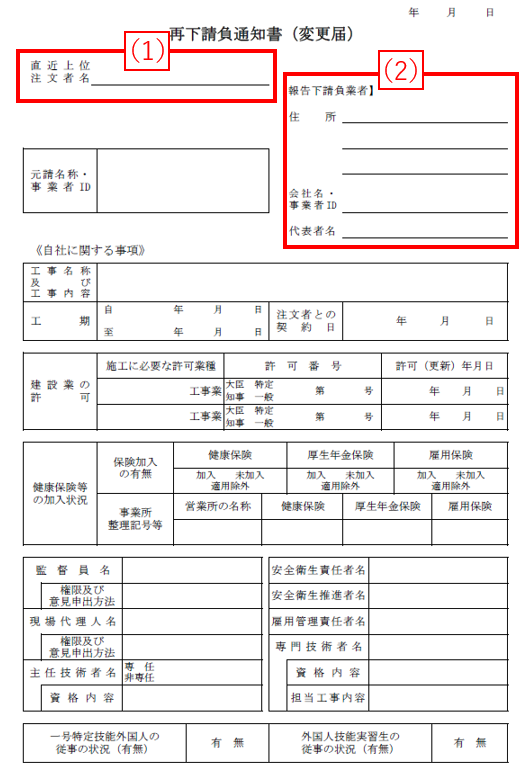

3-1. 注文者名と自社の基本情報欄の記入

まず、再下請負通知書の1枚目の上部にある、注文者名と自社の基本情報の記入欄です。

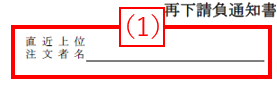

(1)直近上位注文者名

直近上位注文者名には、以下のように自社に下請の依頼をした会社の名前を記入します。

- 一次下請会社(自社)なら元請会社の名前

- 二次下請会社(自社)なら二次下請会社の名前

(2)報告下請負業者

報告下請負業者の欄には、自社の基本情報を記入します。

| 一人親方の場合 |

|---|

| 一人親方の場合、屋号があれば会社名の欄に屋号を記載しましょう。屋号がなければ、個人名で問題ありません。 |

3-2. 自社に関する事項の記入

次に、前述の報告下請負業者記入欄の下にある「自社に関する事項」を記入します。

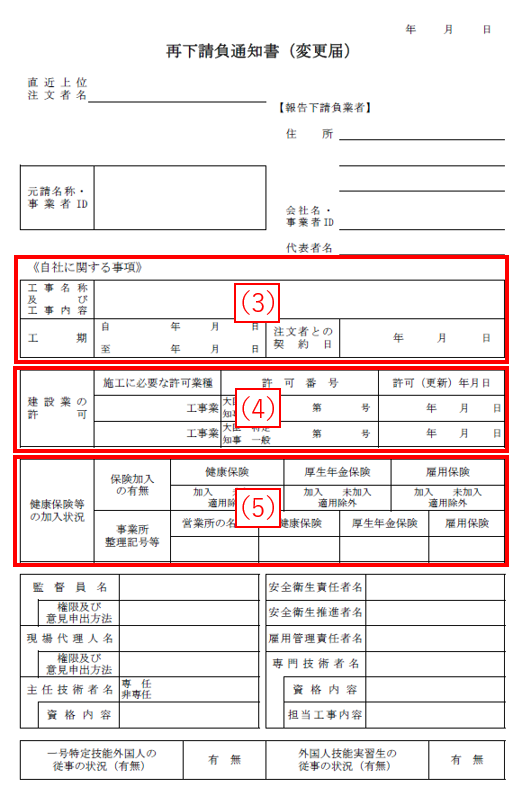

(3)工事名称及び工事内容・工期・注文者との契約日

この欄では、工事名称及び工事内容・工期・注文者との契約日を記入します。

上記の情報を記入する際に気を付けなければならないのが、自社が担当する工事の情報を記載するという点です。

以下の内容を記入しましょう。

| 工事名称及び工事内容 | 自社が担当する工事の名称・内容 |

|---|---|

| 工期 | 自社が工事を行う見込みの期間 |

工事の名称や工期は、建設工事全体のものを書いてしまわないように注意してください。

例えば、「○○マンション建設工事」という現場で、自社が塗装工事を担当する場合は、「○○マンション建設工事 塗装工事」といったように記入します。

工期は、作成時点での見込み期間を記入してください。工期が延長となった場合は、その時に改めて工期を修正して作成し直します。

注文者との契約日の欄には、直近上位注文者と自社が契約した日を記載してください。

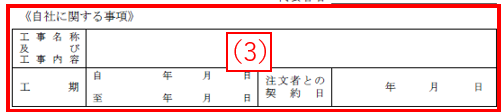

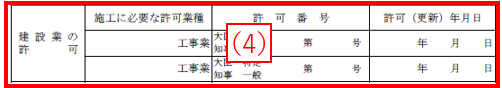

(4)建設業の許可

建設業の許可は、会社や営業所の建設業許可の内容を記載します。

建設業許可は「土木一式工事」「建築一式工事」の2つの一式工事のほか、27種類の専門工事に分類されます。そのため、建設業許可を複数の持つ会社もあるでしょう。

施工する工事の内容によって、必要な建設業許可が変わるため、どの建設業許可を記載すべきか、注文者に確認しておくとミスなく記入できます。

| 一人親方の場合 |

|---|

| 一人親方の場合は、建設業許可を持っていないケースが多いため、斜線で消しましょう。一人親方でも建設業許可を持っている場合は、その内容を記載しましょう。 |

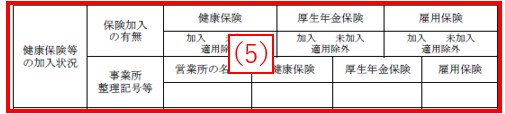

(5)健康保険等の加入状況

健康保険等の加入状況は、会社が健康保険・厚生年金・雇用保険に加入しているかを記入します。保険加入の有無の欄にはそれぞれの加入状況に丸を付けましょう。

事業所整理記号等の欄には、以下のような情報を記入してください。

| 営業所の名称 | 請負契約をした営業所の名称を記入 |

|---|---|

| 健康保険 | 事業所整理記号および整理番号(健康保険組合の場合は組合名)を記入 ※健康保険の適用通知書に記載されている |

| 厚生年金保険 | 事業所整理記号及び整理番号を記入 ※厚生年金保険の適用通知書に記載されている |

| 雇用保険 | 労働保険番号を記入 ※労働保険料の年度更新の申告書控えに記載されている |

これらの情報は変更になることがないため、過去に作成した再下請負通知書があれば、それを参考に記載できます。

| 一人親方の場合 |

|---|

| 一人親方の場合は、健康保険等の加入状況は「適用除外」になります。

そのため、健康保険・厚生年金・雇用保険はすべて適用除外に丸をして、事業所整理記号等は斜線で消しましょう。 |

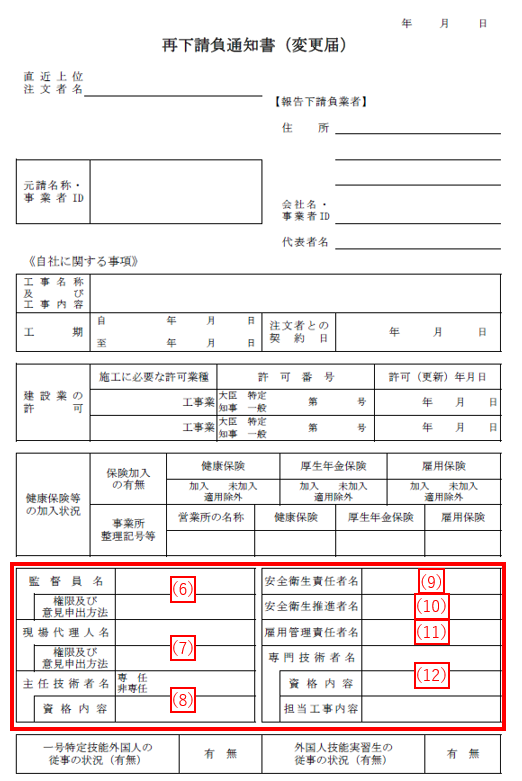

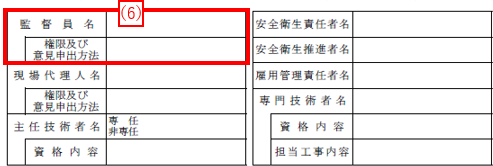

3-3. 人員配置と権限及び意見申出方法の記入

再下請負通知書の中でもっとも複雑な項目が、人員配置に関する以下の項目です。

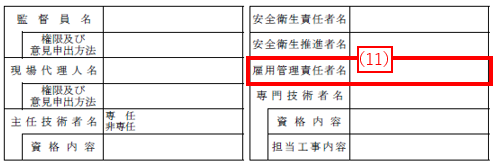

上記のうち、(8)と(11)は必ず記入する必要があります。それ以外は人員配置が必要になる場合に記入しましょう。

では、各項目について記入内容を詳しく解説します。

| 一人親方の場合 |

|---|

一人親方の場合は、現場代理人・安全衛生責任者に自身の名前を記入します。 主任技術者は、建築業許可を取っているのであれば自身の名前を記入しますが、取得していなければ斜線で消します。そのほかの項目に関しても、斜線を引きましょう。 スポットで人を雇う場合も、人員配置の欄に記入する項目はないため、上記と同様の記入方法で問題ありません。 |

(6)監督員名・権限及び意見申出方法

監督員名の欄には、「自社の監督員」のフルネームを記入します。

その下にある権限及び意見申し出方法の欄には、下請業者との施工に関する意見のやりとり方法を記入してください。

例えば、

- 基本契約約款の通り

- 契約書に準拠する

といったように記載しても基本的に問題ありません。ただし、提出する際に指摘があった場合は、具体的に取り決めている権限と意見の申出方法を書きましょう。

口頭で合意をしている場合や、そのほか文章で契約されている場合は、「口頭及び文書による」と記載するか、口頭合意や契約の詳細を記載して下さい。

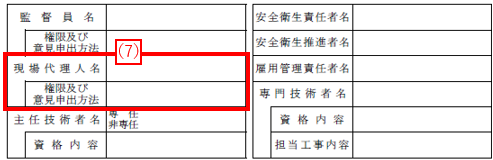

(7)現場代理人名・権限及び意見申出方法

現場代理人名の欄には、「自社の現場代理人」のフルネームを記載します。

現場代理人とは、建設工事現場において受注者(通常は代表者)に代わって工事を統括し、施工や契約に関する権限を行使する人のことです。

その下にある権限及び意見申し出方法の欄には、前述の監督員名の欄と同様に、下請業者との施工に関する意見のやりとり方法を記入してください。

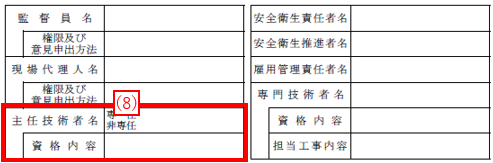

(8)主任技術者名・資格内容

主任技術者名の欄には、「自社の主任技術者」のフルネームを記入します。

主任技術者とは、工事現場における施工技術上の管理・監督を行う人のことです。

主任技術者の条件 |

|---|

| 主任技術者となる人は、以下の条件のうちどれかを満たす必要があります。 1.一つの業種で一定の実務経験がある

2.複数業種で一定の実務経験がある

3.国家資格を取得している

|

主任技術者名の記入欄に「専任」「非専任」とありますが、以下のように書き分けましょう。

- 主任技術者が常駐する場合:専任に丸を付ける

- 主任技術者がほかの工事と兼任する場合:非専任に丸を付ける

下請契約額が4,000万円以上、もしくは建築一式工事8,000万円以上の場合は、原則として主任技術者が現場に常駐しなければならないため、必ず専任としてください。これに該当しない場合は、ほかの工事との兼任で問題ありません。

その下には「資格内容」とありますが、これは主任技術者として選任された理由(実務経験など)を記載します。理由とは、先ほど挙げた主任技術者の条件のことです。

例えば、

- 大学卒 3年以上の実務経験

- 職業能力開発促進法「技能検定」

といったように学歴や実務経験年数、資格を記載しましょう。

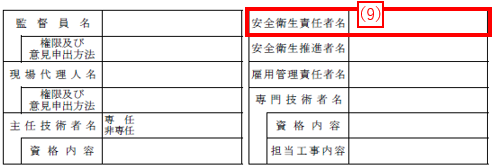

(9)安全衛生責任者名

安全衛生責任者名の欄には、「自社の安全衛生責任者名」のフルネームを記入しましょう。

安全衛生責任者は労働安全衛生法や関連法令に基づき、安全衛生管理を行う人のことです。

以下の条件に当てはまる場合は、安全衛生責任者を選任する必要があります。

- 労働者数30人以上の現場:ずい道等の建設業務、圧気工法を扱う業務、一定の橋梁建設業務

- 労働者数50人以上の現場:鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造りの建設業務、造船・木造建設等

安全衛生責任者になるための資格などはありません。しかし、初めて安全衛生責任者になる場合は、安全衛生責任者教育という講習を受ける必要があります。

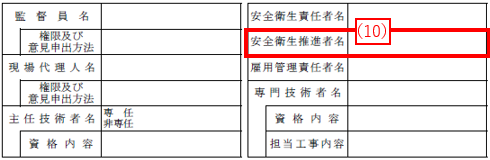

(10)安全衛生推進者名

安全衛生推進者名の欄には、「自社、もしくは直近上位会社の安全衛生推進者名」のフルネームを記入します。

安全衛生推進者は、

- 作業環境の点検

- 健康診断など健康の保持増進のための措置

- 安全衛生教育

- 行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等

などの安全衛生に関する業務を行う人のことです。

現場に常駐する従業員が、10人以上50人未満であり、なおかつ自社の現場事務所が設置されている場合は、自社から選任する必要があります。

なお、それ以外の場合は、直近上位会社の安全衛生推進者名を記載しましょう。

(11)雇用管理責任者名

雇用管理責任者名の欄には、「自社の雇用管理責任者」のフルネームを記入します。雇用管理責任者となる人に役職がある場合は、役職名も記入しましょう。

雇用管理責任者は、必ず選任する必要があります。

雇用管理責任者になるには、資格などは必要ありません。一般的には、会社の代表や労務管理担当者を記入します。

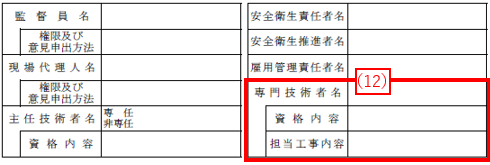

(12)専門技術者名・資格内容・担当工事内容

専門技術者名の欄には、「自社の専門技術者」のフルネームを記入します。

専門技術者とは、自社の専門工事以外の工事を担当する人のことです。

自社が担当する工事によっては、別の専門工事が必要になる場合があります。その専門工事を自社で直接施工する場合に、専門技術者として記載しなければなりません。

専門技術者は、(8)主任技術者名・資格内容で説明した主任技術者の条件を満たす必要があるため、資格内容の欄には同様の条件を記入しましょう。担当工事内容の欄には、付帯工事の内容を記載します。

付帯工事の専門技術者が確保できない場合 |

|---|

| 付帯工事の専門技術者が確保できない場合は、その工事の建設業許可を持つ業者に下請として施工してもらう必要があります。 その附帯工事の契約金額が500万円未満である場合は、専門技術者の配置は不要です。 |

3-4. 外国人の従事状況の記入

再下請負通知書の1枚目の最後にある、外国人の従事状況の項目です。

一人親方の場合 |

|---|

| 一人親方の場合は、上記の両方とも「無」に丸を付けましょう。 |

(13)一号特定技能外国人の従事の状況

自社に一号特定技能外国人が従事する、もしくは従事する予定がある場合は「有」に丸をします。従事していない・従事する予定がない場合は「無」に丸をしましょう。

| 【一号特定技能外国人とは?】 一号特定技能外国人とは、2019年4月に創設された在留資格「特定技能」のうち、「特定技能1号」を持つ外国人労働者のことです。即戦力として働ける一定の知識や経験を持ち、日本語の日常会話能力も有しています。 |

| 【一号特定技能外国人が従事する場合の提出書類】 一号特定技能外国人が従事する場合、再下請負通知書のほかに「一号特定技能外国人建設現場入場届出書」の提出も必要です。 詳しくは、「特定技能制度に関する下請指導ガイドライン」をご覧ください。 |

(14)外国人技能実習生の従事の状況

自社に外国人技能実習生一号特定技能外国人が従事する、もしくは従事する予定がある場合は「有」に丸をします。従事していない・従事する予定がない場合は「無」に丸をしましょう。

| 【外国人技能実習生とは?】 外国人技能実習生とは、技能実習という在留資格を取得した外国人のことです。日本の技術を学ぶために滞在し、企業で働きながら技術や知識の習得を目指します。 |

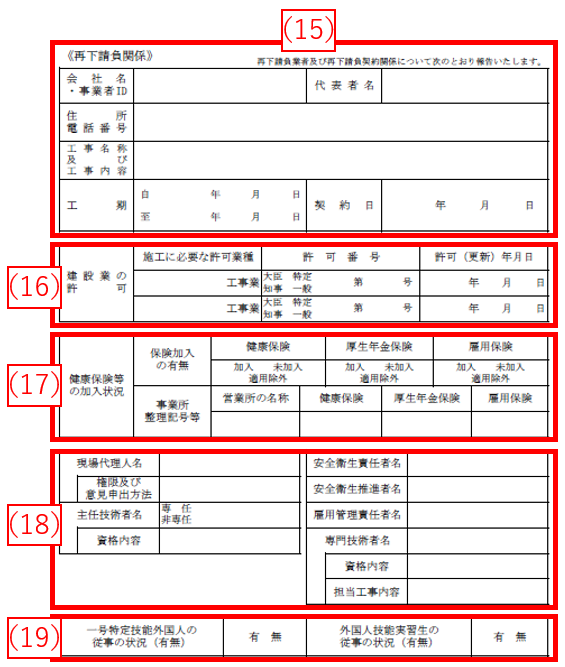

3-5. 再下請負関係(2枚目)の記入

再下請負通知書の2枚目の再下請負関係の項目は、1枚目を見ればすべて埋められます。

どこを見ればいいかについて、一覧で見てゆきましょう。

| 1枚目に記載されている箇所 | |

|---|---|

| (15) | 報告下請負業者・工事名称及び工事内容・工期・注文者との契約日 |

| (16) | 建設業の許可 |

| (17) | 健康保険等の加入状況 |

| (18) | 人員配置と権限及び意見申出方法 |

| (19) | 外国人の従事状況 |

それぞれの項目を確認しながら2枚目を埋めれば、再下請負通知書の記入は完了です。

4. 再下請負通知書を含む安全書類の管理にはシステムの利用がおすすめ

再下請負通知書を含む安全書類の作成・管理業務を効率化するには、システムの利用がおすすめです。

ここまで再下請負通知書の基本から書き方までを徹底解説してきましたが、安全書類の性質上、工事日程が変更になったり、当日に作業する現場の人間が変更になるごとに、都度修正しなければいけません。

安全書類の管理と現場も兼任しているとなると、確認作業・修正依頼業務だけでも一苦労でしょう。

- 修正依頼をかけようにも、担当者が現場に出ていて捕まらない

- 紙でのやりとりで、原本を紛失してしまった

などのトラブルも、よく耳にします。

契約書類の一切を一元管理できるシステムを導入することで、これらの課題を一気に解決することが可能です。

システムであれば自社と協力会社間でボタンひとつで書類のやりとりが可能となり、場所・時間を問わず確認できるようになるため、確認〜修正のコミュニケーションロスが格段と減るでしょう。

さらにシステム上でやりとりするようになるので、

- 紛失のリスクがなくなる

- FAXや郵送などの手間・コストがなくなる

などのメリットもあります。

安全書類に関係する業務効率化を検討される場合は、システム化がおすすめです。

株式会社エルラインは、建設業に携わる方々の現場にコミットし、経営環境や働く人の環境改善を徹底サポートする会社です。

現場を知り尽くし、現場の声に耳を傾け、常識にとらわれない経営課題の解決方法をご提案します。

再下請負通知書でお困りの方は、ぜひ一度エルラインへご相談ください!

5. まとめ

この記事では、再下請負通知書の基礎知識や書き方について解説しました。最後にまとめをご覧ください。

【再下請負通知書の基礎知識】

|

【再下請負通知書に記入すべき項目】

|

【再下請負通知書の入手方法】

※自社で一から作成しても問題ありません |

再下請負通知書は間違えやすい箇所や複雑な箇所もあるため、記入例を参考にしながら作成してください。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

一人親方の安全書類は7種類!記載項目や書き方・注意点を詳しく解説

安全書類がめんどくさいならシステム導入一択!言い切れる4つの理由

コメント