「玉掛け作業ができるようになりたいけど、資格はどうやって取得するの?」

「玉掛け資格を取得するなら、どんな準備をすればいい?」

玉掛けの資格に興味があるものの、取得するにはなにから動き出せばよいのかわからない方も多いでしょう。

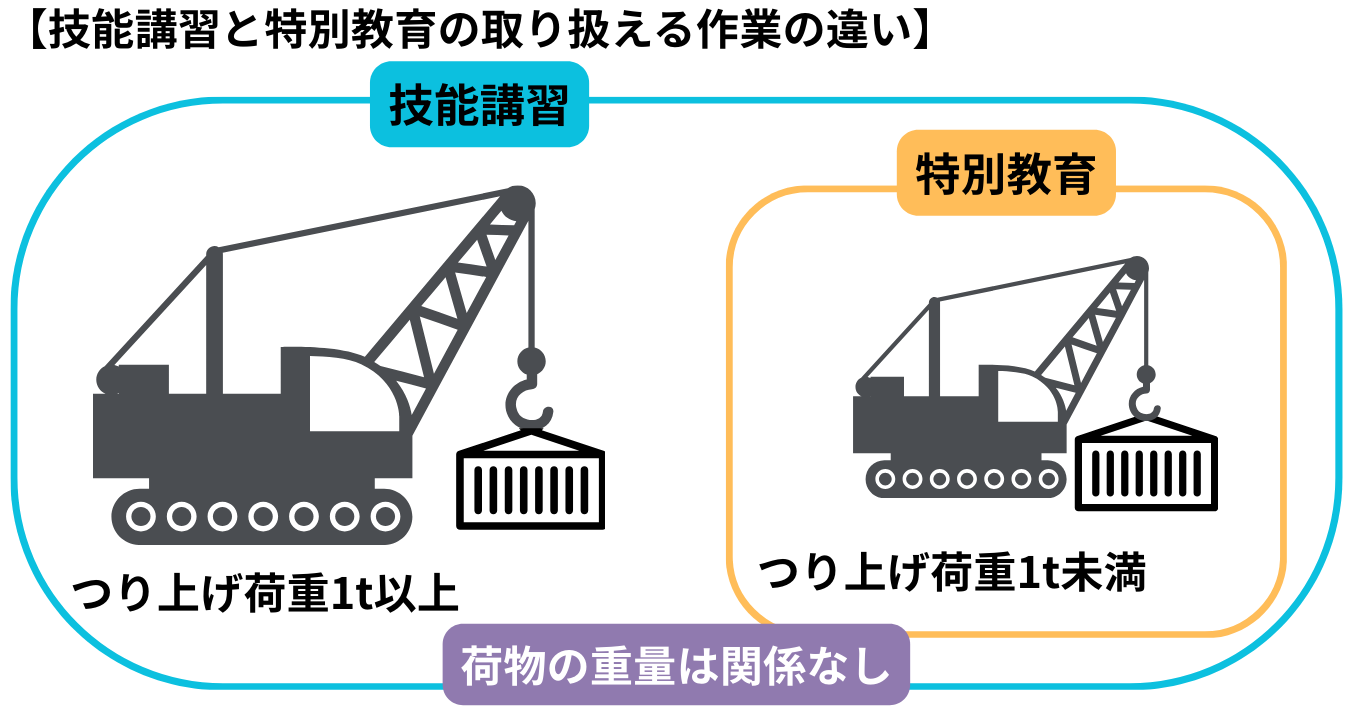

一口に「玉掛け資格」といっても、玉掛け作業に就くための講習としては、「技能講習」もしくは「特別教育」の2つが用意されています。

【玉掛けの技能講習と特別教育の違い】

| 技能講習 | 特別教育 | |

|---|---|---|

| 作業をするクレーンの つり上げ荷重 | 1t以上 | 1t未満 |

| 講習時間 | 19時間(3日間) | 9時間(2日間) |

| 講習内容 | 学科:12時間 実技:7時間 | 学科:5時間 実技:4時間 |

| 費用 | 20,000円〜30,000円(税込)ほど | 15,000〜20,000円(税込)ほど |

| 実施機関 | 都道府県労働局長登録教習機関 | ・登録教習機関や教習所など ・事業所 ・オンライン(学科のみ) |

| 試験の有無 | 試験があり国家資格である | 試験はなく、受講すればすぐに 修了証が発行される |

特別教育は講習時間が短く手軽に受けられるのがメリットです。しかし、つり上げ荷重1t未満のクレーンを使う現場は限られており、多くのケースでは玉掛け技能講習の修了者が求められているのが現状です。

玉掛けの技能講習は合格率が非常に高く、簡単に取得できるというイメージがある方も多いかもしれません。

しかし、ただ講義を受けるだけで試験に合格するものではなく、習ったことを理解してしっかり復習しなければ、不合格となってしまう可能性が十分にあり得ます。

そのため、確実に玉掛け資格を取得するためには、試験に合格するための準備や心構えを頭に入れたうえで受講することが大切です。

この記事では、業務で活用できる玉掛け資格を取得するために理解を深めたい方に向けて、以下の内容を解説します。

| この記事を読むとわかること |

|

お読みいただくと、玉掛け資格の取得に向けて行動すべきことが明確になるでしょう。

玉掛け資格を確実に取得したい方や、現場で働く職人のキャリアアップを目指す方は、ぜひ最後までお読みください。

1. 玉掛けの資格は「技能講習」または「特別教育」がある

玉掛けの作業に従事するには、従事する作業内容に合わせて「技能講習」もしくは「特別教育」のどちらかを受講しなければなりません。

クレーンで持ち上げる荷物を、バランスよく安全にフックに掛け外しするのが玉掛け作業です。重い荷物が落下すると大変危険なため、玉掛け作業者には専門知識やスキルが欠かせません。

技能講習と特別教育の大きな違いは、受講によって取り扱えるようになる「クレーンのつり上げ荷重」にあります。

違いを以下にまとめました。

【玉掛けの技能講習と特別教育の違い】

| 技能講習 | 特別教育 | |

|---|---|---|

| 作業をするクレーンの つり上げ荷重 | 1t以上 | 1t未満 |

| 講習時間 | 19時間(3日間) | 9時間(2日間) |

| 講習内容 | 学科:12時間 実技:7時間 | 学科:5時間 実技:4時間 |

| 費用 | 20,000円〜30,000円(税込)ほど | 15,000〜20,000円(税込)ほど |

| 実施機関 | 各都道府県労働局長の登録教習機関 | ・登録教習機関や教習所など ・事業所 ・オンライン(学科のみ) |

| 試験の有無 | 試験があり国家資格である | 試験はなく、受講すればすぐに 修了証が発行される |

技能講習と特別教育どちらを受講すればよいのかを判断するのは、「荷物をつり上げるクレーンの最大つり上げ荷重」であり、つり上げる荷物の重量ではない点に注意が必要です。

つり上げる荷物が1t未満であっても、クレーンのつり上げ荷重が1t以上であれば、技能講習の修了者でなければ玉掛け作業ができません。

一方で、受講後に従事するのが最大つり上げ荷重1t未満のクレーンによる玉掛けであれば、特別教育の修了により作業が可能です。

ただし、つり上げ荷重1t未満のクレーンは使用される機会が少ないのが実際のところです。特別教育の受講中に、「自分が行いたい業務は技能講習が必要だった」と気が付くケースもあるため、申込前にしっかり確認しておきましょう。

2. 玉掛け技能講習の基本情報

玉掛け作業の講習にはクレーンのつり上げ荷重に応じた2種類があることはご理解いただけたかと思います。

まずは、あらゆる荷重の玉掛け作業に従事できるようになる「玉掛け技能講習」について、詳しく説明します。

玉掛け技能講習は、つり上げ荷重1t以上のクレーンによる玉掛け業務に従事する際に義務付けられている講習です。

各都道府県労働局長の登録教習機関で実施されている技能講習を受講し、学科・実技それぞれの試験に合格することで、玉掛け技能講習修了証を取得できます。

【玉掛け技能講習の基本情報】

| 日数 | 3日間(学科2日間+実技1日間) |

|---|---|

| 講習時間 | 19時間 |

| 講習内容 |

【学科】12時間 【実技】7時間 ※学科・実技ともにそれぞれ1時間の試験あり |

| 受講可能な対象者 | 満18歳以上であればだれでも |

| 費用 | 20,000円〜30,000円(税込)ほど |

技能講習は、19時間の講習と学科試験、実技試験を3日間で完了させるカリキュラムが組まれており、1日あたり7時間程度ずつ受講していくイメージです。

【玉掛け技能講習の受講イメージ例】

| 時間 | 講習内容 | |

|---|---|---|

| 1日目 | 9:00~16:30 | 学科 6時間 |

| 2日目 | 9:00~18:00 | 学科 6時間 学科修了試験 1時間 |

| 3日目 | 8:30~18:30 | 実技 7時間 実技修了試験 1時間 |

3日間とも朝から夕方まで拘束され、3日連続で受講するコースが一般的です。

なかには「土日2日間+次週の土曜日」といったように土日のみのコースを用意している教育機関もあるため、自分の予定をしっかり調整して受講先を選びましょう。

また玉掛けの技能講習は、すでに所有している資格や経験によって、学科や実技の一部科目が免除されます。

未経験者の講習が19時間なのに対して、以下のように最大で4時間の免除が受けられるコースも存在します。

【資格や経験によって講習の一部が免除されるコースもあり】

| 保有資格や業務経験 | 標準的な講習時間 |

|---|---|

| ・移動式クレーン、クレーン・デリック、揚貨装置のいずれかの運転士免許を保有している方 ・小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習を修了している方 | 15時間 (教習所によっては16時間) |

| 玉掛けの特別教育終了後、1t未満のクレーン・移動式クレーン・デリックで玉掛け業務の経験が6か月以上ある方 | 15時間 |

| つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助業務経験が6か月以上ある方 | 16時間 |

| クレーンなどの特別教育終了後、揚貨装置・クレーン・移動式クレーン・デリックの運転業務経験が6か月以上ある方 | 18時間 |

※免除される時間は教育機関によって若干の違いがあり、免除コースを設定していない場合もあります。

玉掛けの技能講習は教育機関によって日程が決められており、多いところでは月に3、4回開催されています。

一方で地域によっては、開催頻度が数か月に1回という場合もあるため、早めに日程を確認して申し込みを済ませておきましょう。

3. 玉掛け特別教育の基本情報

続いて、玉掛け特別教育の基本情報をみていきましょう。

玉掛け特別教育は、つり上げ重量1t未満のクレーンにおける玉掛け作業に従事する際に受講しなければならない講習です。

技能講習と異なり、特別教育は登録教習機関以外にもさまざまな外部機関や事業所内でも実施が認められているため、会社によっては社内で受講できるケースもあります。

勤務先で講習が実施されていない場合は、技能講習と同様に外部機関にて受講しましょう。

【玉掛け特別教育の基本情報】

| 日数 | 約2日間 |

|---|---|

| 講習時間 | 9時間 |

| 講習内容 |

【実技】5時間 【実技】4時間 |

| 受講可能な対象者 | 満18歳以上であればだれでも |

| 費用 | 外部機関での受講 15,000円〜20,000円(税込)ほど オンライン・動画での受講 5,000円〜13,000円(税込)ほど※実技は別途受講が必要 |

玉掛け特別教育は、技能講習の半分以下の講習時間で済むうえに試験もないため、受講するハードルは低いといえるでしょう。

ただし、つり上げ重量1t未満のクレーンを使う現場は限られているため、多くの受講者が特別教育ではなく技能講習を選んでいるのが実際のところです。

技能講習にくらべると外部機関による講習の開催頻度が少ないため、近くに受講可能な施設があるかどうかを早めにチェックしておきましょう。

4. 玉掛け資格の合格率は95%以上!準備をしっかりしていれば大丈夫

ここまでで、玉掛けの資格を取得するには「技能講習」と「特別教育」の2種類があり、国家資格である技能講習を修了しておいたほうが幅広い現場に対応できるとお伝えしてきました。

続いて、玉掛けの技能講習を受講するとなると気になるのが合格率ですよね。

玉掛け技能講習の合格率は非常に高く、全国工業高等学校長協会附属工業研究所の調査によると「99.3%」という非常に高い数値が出ています。(出典:公益社団法人 全国工業高等学校長協会 付属工業教育研究所「令和6年度 国家資格取得状況調査結果」)

高い合格率からもわかるように難しい試験ではありませんが、不合格の人が一定数いることも事実です。合格するための準備ポイントを事前に押さえて、確実な合格を目指しましょう。

| 玉掛け資格に合格するための準備ポイント |

|

学科の準備と実技の準備におけるポイントをそれぞれ説明します。

4-1. 学科の準備:講義をしっかりと聞いて講習内容を理解しておこう

玉掛け技能講習の学科試験に合格するには、講義中に講師の話をしっかりと聞いて、講習内容をもれなく押さえておくことが大切です。

講義のやり方は担当の講師や教育機関によって異なりますが、講義中に講師が学科試験に出やすいポイントをわかりやすく伝えてくれるケースが多いようです。

玉掛けの技術は、現場での安全を確実に確保できるように、基本的にはシンプルでわかりやすいルールや動作で成り立っています。

「講義中の話を聞く」「わからないことがあれば講師に質問する」といった真面目な態度で取り組めば、未経験の方でも十分に理解できる内容といえるでしょう。

学科試験は3日間の講習のうちの2日目に行われることが多く、学科試験に合格しなければ3日目の実技講習に進めません。

| 学科試験の合格ラインや内容 |

※受講する教育機関によって試験内容は異なります |

講師が「ここが重要!」と伝えたところを忘れてしまわないよう、マーカーや付箋などを持参して活用しましょう。

4-2. 実技の準備:玉掛けの基本動作を繰り返し練習しておこう

実技試験においては、習ったとおりの安全確認の合図や動作がしっかりと身に付くまで繰り返し練習しておくことが大切です。

玉掛け技能講習の実技試験で重要視されるのは、習ったとおりに抜け漏れなく安全確認の合図や動作を行えるかという点です。

試験本番では複数の試験官や受講者の前で実技を披露しなければならないため、緊張のあまり「練習時にはできていた動作が本番にはど忘れしてしまった」という事態になりかねません。

実技試験の内容やポイントをおさえて、しっかりと対策しておきましょう。

| 実技試験の合格ラインや内容 |

|

| 実技試験の対策ポイント |

|

実技試験における声出しや合図の動作を確実に習得するには、ただ丸覚えするだけでなく、指示や作業の意図を理解しておきましょう。

「なぜこのタイミングでこの合図や作業が必要なのか」と、自分が行っている動作の目的を把握しておくと、試験本番で「次のセリフが出てこない!」といった場合にも思い出すきっかけをつかみやすくなります。

また、玉掛け作業は複数人が作業を分担して行うため、実技試験でも他の受講者とのチームプレイが求められます。

「ただ決められた言葉を順番通りに言う」のではなく、「相手に伝わるように合図を出す」ことを意識すると、ハキハキとわかりやすい合図になるでしょう。

5. 玉掛け資格を効率的に取得しつつキャリアアップを狙うなら大手へ転職を狙うのもアリ

玉掛けの資格は比較的容易に取得できるものではありますが、試験に合格するにはきっちり講習を受けて、学んだ知識やスキルを身に付けておく必要があることがおわかりいただけたと思います。

ここまででお伝えしたように、玉掛け資格の取得には一定の時間やコストが発生します。

そこで、より効率的に資格を取得し、年収アップやキャリアアップを狙う道を進みたいのであれば、「大手への転職」という手段もおすすめです。

なぜなら、規模の大きい建設会社では、大手ならではの支援体制やキャリア選択肢の豊富さといったメリットによって、資格取得と年収・キャリアアップを同時に実現できる可能性があるからです。

| 大手ならではの支援体制やキャリアの選択肢 |

|

比較的規模の大きい建設会社のなかには、玉掛け資格をはじめ、業務上必要な資格であれば費用を会社が負担してくれる「資格取得支援制度」を設けているケースがあります。

|

【資格取得支援制度の一例】

※資格取得支援制度の内容は会社によって異なります |

玉掛け資格を取りたい方のなかには、「自費で資格を取得してから、それを活かして転職を目指そう」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、先に資格取得支援制度がある会社に転職し、そのあと資格を取得すれば、取得費用の負担軽減などのバックアップを受けられます。大手ならではの待遇や年収アップにも期待がもてるでしょう。

また、会社の規模が大きくなれば将来のキャリアにおける選択肢が広がる点もメリットです。

「資格を取得してキャリアアップや年収アップにつなげたい」と考えていても、役職や業務が限られている中小企業では実現しにくい恐れがあります。

さまざまな部署をもち活躍の場を広げられる可能性がある大手企業のほうが、頑張った分だけよりよい将来の選択肢が広がりやすくなるでしょう。

このように、規模の大きい会社への転職によって、資格取得と年収・キャリアアップを同時に実現できる可能性が広がります。

玉掛け資格を取得してキャリアアップにつなげたいのであれば、まずは「資格取得支援制度のある大手企業への転職」も視野に入れてみましょう。

| 資格取得支援制度のあるエルラインなら将来の選択肢も広げられる! |

|---|

私ども株式会社エルラインは、「玉掛け資格を取得してスキルアップしたい」「自分を成長させて年収を上げていきたい」という方に最適な会社です。 エルラインでは、資格取得をバックアップし、「資格を取得してできることを増やしたい」という意欲や成果を正当に評価する体制を整えています。 資格の取得によって対応できる仕事の範囲を増やし、会社への貢献度を高めていけばいくほど給料に反映させられる仕組みになっているため、自分の頑張り次第で望む将来をつかむことができます。 また、さまざまな工事現場や建設DXなど幅広い事業を手掛ける建設会社であるため、玉掛け資格を活かした現場作業はもちろん、内装や塗装、資材レンタルといった分野へのジョブチェンジも可能です。 自分が頑張った分だけ、評価が得られて選択肢も増える環境に身を置いてみませんか? 「このままでは将来が不安」 「専門スキルを身に付けて自分の価値を上げていきたい」 そんな方は、ぜひ下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。 |

6. まとめ

玉掛け作業に従事するには、取り扱うクレーンのつり上げ荷重に合わせて、以下2つの講習から選択して受講する必要があります。

【玉掛けの技能講習と特別教育の違い】

| 技能講習 | 特別教育 | |

|---|---|---|

| 作業をするクレーンの つり上げ荷重 | 1t以上 | 1t未満 |

| 講習時間 | 19時間(3日間) | 9時間(2日間) |

| 講習内容 | 学科:12時間 実技:7時間 | 学科:5時間 実技:4時間 |

| 費用 | 20,000円〜30,000円(税込)ほど | 15,000〜20,000円(税込)ほど |

| 実施機関 | 各都道府県労働局長の登録教習機関 | ・登録教習機関や教習所など ・事業所 ・オンライン(学科のみ) |

| 試験の有無 | 試験があり国家資格である | 試験はなく、受講すればすぐに 修了証が発行される |

ほとんどの現場ではつり上げ荷重1t以上のクレーンが使われるため、特別教育の修了では希望する玉掛け作業に対応できない可能性があります。

玉掛け技能講習の合格率は95%以上と非常に高いものの、講義の内容をしっかりと理解し、実技を繰り返し復習しておかなければ、試験をクリアするのは難しいかもしれません。

玉掛け資格を取得してキャリアアップを目指すのであれば、自己負担で資格を取得する前に、資格取得支援制度がある大手の会社への転職に挑むのも1つの手です。

玉掛け資格の取得をきっかけに、スキルを高めて成長を続けていき、よりよい将来の選択肢を広げていきましょう。

コメント