「足場の仕事って給料はどのくらいなんだろう?」

「将来的にも、稼げる仕事なのかな?」

こうした疑問を抱いてこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

給料は働く上で大きなモチベーションとなりますし、生活の基盤を支える大切な要素です。

結論からお伝えすると、足場職の平均給料は月給約42.17万円(平均年収506万円)です。

雇用形態ごとの目安は以下の通りとなります。

この金額はあくまでも目安であり、年齢や経験年数、地域など、さまざまな要素によって大きく変動しますが、比較的高水準と言えるでしょう。

とはいえ、「初任給の高さ」に釣られて会社を選ぶと、仕事内容と給料にギャップを感じ、「思ったより稼げない」という状況に陥ってしまいます。

給料額そのものだけでなく、会社選びでは「長く安心して働ける環境かどうか」を見極めることも大事です。

そこでこの記事では、給料水準の実態に加えて、会社選びの際に注目すべきポイントも解説します。

| 【この記事でわかること】 ・足場職の平均的な日給・月給・年収と、変動に関わる要素を解説 ・年齢別・経験別・地域別の給料水準を紹介 ・給料以外に、収入を上げるために大事なポイント |

最後まで読んでいただければ、給料の相場を把握できるだけでなく、失敗しない就職・転職の判断軸を持つことができるはずです。

それではまず、足場職の給料水準から見ていきましょう。

1. 足場職の平均給料は42.17万円!(平均年収506万円)

厚生労働省の「職業情報提供サイト(job tag)」によると、足場職(とび工)の推定平均年収は506万円※で、月額給与に換算すると42.17万円となります。

この金額は、見習いから熟練職人までを含む就業者全体の平均値であり、実際の収入は、

・雇用形態

・経験年数

・ボーナスや昇給制度の有無

・資格手当などの支給有無

・残業の有無

・土日の出勤手当

などによって大きく異なります。

そのため、就職先を選ぶ際は必ず、給料の額面だけではなく、上記項目について、採用情報の細部まで確認することが大切です。

参考例として、株式会社エルラインの採用情報をご紹介しましょう。

雇用形態ごとの給与目安は次の通りです。

足場の仕事には月給制と日給制の両方があります。

日給制の場合は、天候や現場の都合で作業日が延期・中止になると、その分の収入がなくなる点には注意が必要です。

この後の章では、年齢別・経験年数別・地域別に分けて、足場職の給料事情をさらに詳しく見ていきます。

また、他の職種との比較が気になる方は、関連記事「稼げる職人ランキングTOP10!収入アップのイメージや将来性まで」もあわせてご覧ください。

2. 【年齢別】足場職の給料水準

まずは、年齢別に分けた足場職の給料水準を見ていきましょう。

厚生労働省のデータによると、「19歳まで」から「70歳以上」の年齢区分では、日給・月給・年収に下記のような違いがあります。

【年齢別の給料水準】

| 年齢 | 日給(円) | 月給(万円) | 年収(万円) |

|---|---|---|---|

| ~19歳 | 7,000 | 21.02 | 252.2 |

| 20~24歳 | 8,600 | 25.90 | 310.8 |

| 25~29歳 | 10,100 | 30.41 | 364.95 |

| 30~34歳 | 14,400 | 43.20 | 518.42 |

| 35~39歳 | 13,300 | 40.00 | 480.03 |

| 40~44歳 | 14,500 | 43.54 | 522.49 |

| 45~49歳 | 20,200 | 60.64 | 727.69 |

| 50~54歳 | 15,100 | 45.36 | 544.35 |

| 55~59歳 | 15,950 | 47.86 | 574.37 |

| 60~64歳 | 17,800 | 53.35 | 640.2 |

| 65~69歳 | 11,600 | 34.73 | 416.81 |

| 70歳~ | 10,430 | 31.29 | 375.44 |

※年収金額出典:厚生労働省「とび – 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)」

※日給は「年収÷12÷30」、月給は「年収÷12」で算出

※上記データは、令和6年の賃金構造基本統計調査の結果が元となっています。

一般的に新卒の初任給は21万円前後と言われていますが、足場職人の場合、20~24歳の平均月給は25.9万円、日給換算で約8,600円と、若い年代から比較的高めの水準です。

また、表を見ると、足場職の平均収入は30代〜40代で特に高くなっています。

この統計は経験年数や役職を直接示すものではありませんが、現場経験を積み、高度な技能や責任ある立場に就いた職人がこの年代に多く、収入水準を押し上げていると考えられます。

若いうちから経験を重ねれば、30代前後で月給40万円台、40代後半では日給2万円を超える水準も十分に狙える職種だと言えるでしょう。

3. 【経験年数・役職別】足場職の給料水準

続いて、経験年数や役職ごとの足場職の給料水準をご紹介します。

厚生労働省のデータによれば、年数を重ねるごとに月給は確実に上昇しており、長く続けるほど安定した高収入が見込める傾向が見られます。

【経験年数別の給料水準】

| 経験年数 | 日給(円) | 月給(万円) | 年収(万円) |

|---|---|---|---|

| 0年 | 7,803 | 23.41 | 280.92 |

| 1~4年 | 9,097 | 27.29 | 327.48 |

| 5~9年 | 10,620 | 31.86 | 382.32 |

| 10~14年 | 12,730 | 38.19 | 458.28 |

| 15年以上 | 13,983 | 41.95 | 503.40 |

※月給額出典:厚生労働省「とび – 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)」

※日給は「月額÷30」、年収は「月給×12」で算出

※上記データは、令和6年の賃金構造基本統計調査の結果が元となっています。

経験を積むことで、役職やポジションが付く場合もあります。

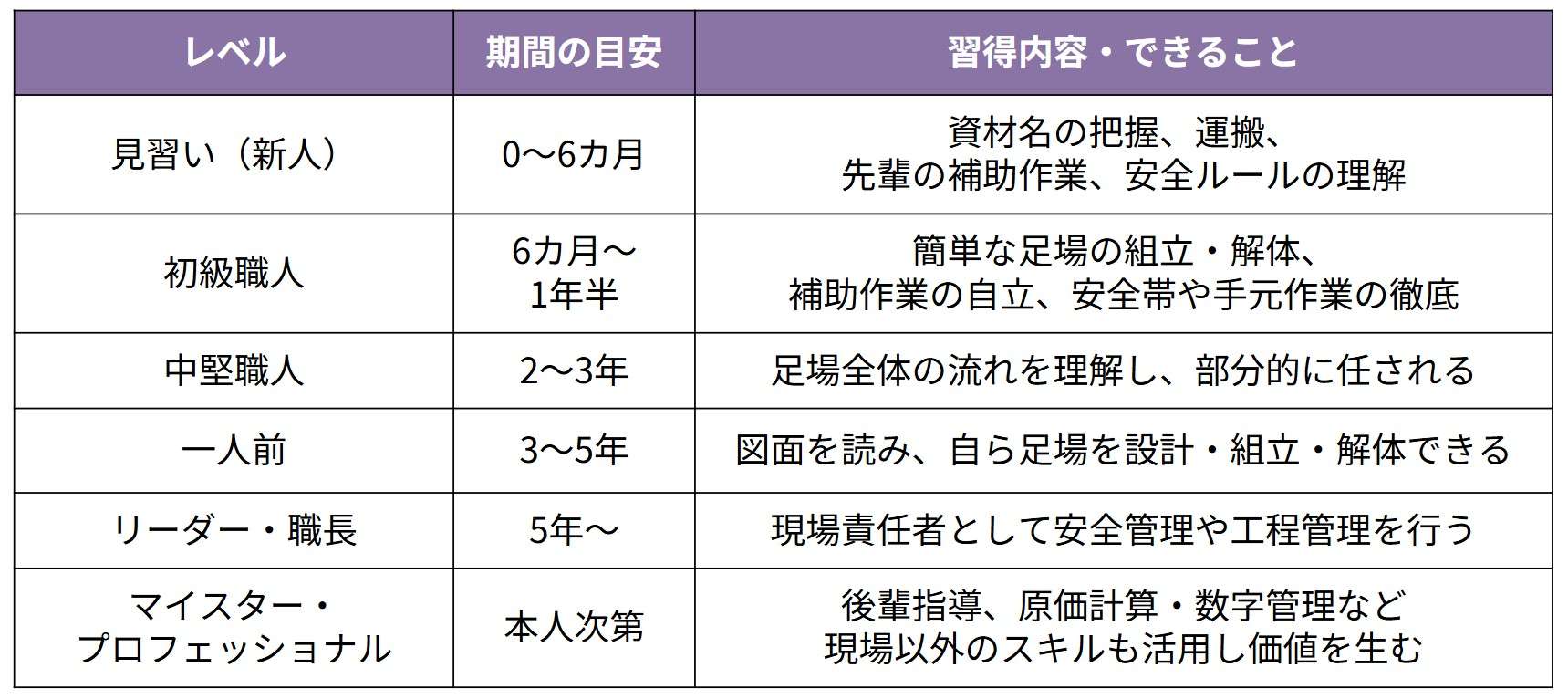

例えば株式会社エルラインでは、見習いからマイスター・プロフェッショナルまで、レベルごとに期間の目安や習得内容を明確にしています。

【レベル別の期間・習得内容】

各レベルは3つのステージに分類され、それぞれの推定年収・月収は下記の通りです。

【ステージごとの推定年収と月給】

| ステージ | 含まれるレベル | 推定年収 | 推定月収 |

|---|---|---|---|

| ステージ1 | 見習い、 初級職人 |

288〜300万円 | 約24〜25万円 |

| ステージ2 | 中堅職人、一人前、 リーダー・職長 |

500〜600万円 | 約41.6〜50万円 |

| ステージ3 | マイスター・ プロフェッショナル |

800万円〜 | 約66.6万円〜 |

これらのステージはあくまで一例ですが、足場職は経験や役職によって大きく収入が変わる職種であり、向上心を持って長く続けることで高収入を目指せます。

4. 【地域別】足場職の給料水準

ここまで、全国平均での足場職の給料水準をお伝えしましたが、年齢や経験年数・役職だけでなく、地域によっても差があります。

地方区分別・都道府県別の、平均月給と年収をご紹介しましょう。

| 地方区分 | 地方区分別 月給(万円) |

地方区分別 年収(万円) |

都道府県 | 平均月給 (万円) |

平均年収 (万円) |

|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 37.97 | 455.60 | 北海道 | 37.97 | 455.6 |

| 東北 | 32.36 | 388.35 | 青森県 | 33.33 | 400.0 |

| 岩手県 | 27.90 | 334.8 | |||

| 宮城県 | 36.26 | 435.1 | |||

| 秋田県 | 33.88 | 406.5 | |||

| 山形県 | 32.24 | 386.9 | |||

| 福島県 | 30.57 | 366.8 | |||

| 関東 | 39.14 | 469.57 | 茨城県 | 30.99 | 371.9 |

| 栃木県 | 35.88 | 430.5 | |||

| 群馬県 | 35.53 | 426.3 | |||

| 埼玉県 | 44.73 | 536.8 | |||

| 千葉県 | 54.21 | 650.5 | |||

| 東京都 | 44.26 | 531.1 | |||

| 神奈川県 | 29.41 | 352.9 | |||

| 中部 | 40.76 | 489.11 | 新潟県 | 35.57 | 426.8 |

| 富山県 | 31.52 | 378.2 | |||

| 石川県 | 43.48 | 521.8 | |||

| 福井県 | 45.08 | 541.0 | |||

| 山梨県 | 34.15 | 409.8 | |||

| 長野県 | 32.32 | 387.8 | |||

| 岐阜県 | 55.94 | 671.3 | |||

| 静岡県 | 40.42 | 485.0 | |||

| 愛知県 | 33.08 | 397.0 | |||

| 三重県 | 39.94 | 479.3 | |||

| 近畿 | 44.16 | 529.05 | 滋賀県 | 41.53 | 498.4 |

| 京都県 | 36.83 | 442.0 | |||

| 大阪府 | 71.01 | 852.1 | |||

| 兵庫県 | 28.23 | 338.7 | |||

| 奈良県 | 45.32 | 543.8 | |||

| 和歌山県 | データなし | データなし | |||

| 中国・四国 | 35.04 | 420.43 | 鳥取県 | 29.03 | 348.3 |

| 島根県 | 40.10 | 481.2 | |||

| 岡山県 | 38.82 | 465.8 | |||

| 広島県 | 38.63 | 463.6 | |||

| 山口県 | 42.03 | 504.4 | |||

| 徳島県 | 28.51 | 342.1 | |||

| 香川県 | 31.43 | 377.2 | |||

| 愛媛県 | 32.03 | 384.3 | |||

| 高知県 | 32.43 | 389.1 | |||

| 九州 | 34.25 | 411.03 | 福岡県 | 39.33 | 471.9 |

| 佐賀県 | 33.89 | 406.7 | |||

| 長崎県 | 26.33 | 316.0 | |||

| 熊本県 | 35.33 | 424.0 | |||

| 大分県 | 36.63 | 439.6 | |||

| 宮崎県 | 33.76 | 405.1 | |||

| 鹿児島県 | 44.77 | 537.2 | |||

| 沖縄県 | 23.89 | 286.7 |

※年収額出典:厚生労働省「とび – 職業詳細 | 職業情報提供サイト(job tag)」

※上記データは、令和6年の賃金構造基本統計調査の結果が元となっています。

※月給は「年収÷12」で算出

※和歌山県は年収データが掲載されていないため、「データなし」と表記

足場職の地域差は、単に物価や賃金水準の違いだけでなく、さまざまな要因が重なって生じているものです。

都道府県ごとに平均年収に幅が出る背景には、次のような要素が考えられます。

| 【収入の地域差に影響する要素】 ・一時的な需要の集中(例:万博や駅前再開発などの大型プロジェクト) ・建設需要や工事規模の差(地方では高層ビルなど大規模案件が少ない) ・物価水準の影響(都市部は労務単価が高く設定されやすい) ・会社規模の分布(大手ゼネコン案件は大都市圏に集中しやすい) ・労働力の供給状況(若手職人が少ない地域では人材希少性が賃金に反映されやすい) ・夜勤・特殊現場の頻度(都市部は夜間工事や特殊現場が多く、手当が収入を押し上げやすい) ・地域ごとの安全基準や資格要件(厳格な地域ほど技能評価が高まりやすい) |

例えば大阪府の水準が突出しているのは、2025年の大阪・関西万博を控えた特需が大きく作用しているためとみられます。

同じ地域内であっても会社規模や現場特性によって水準は大きく変わるため、地域差はあくまで「目安」として参考にすると良いでしょう。

とはいえ、同じ地域内でも会社や現場の規模によって変わるため、地域差は一つの参考として活用してみてください。

5. これから足場職人になるなら「初任給が高い会社」にまどわされないで

これから足場職人を目指す人の中には、求人票に掲載された「初任給の高さ」に惹かれる方も多いでしょう。

しかし、その金額だけで会社を選ぶのは要注意です。

高い初任給は、若手を集めるための一時的な採用戦略である場合もあり、その後の昇給や役職につながらなければ、長期的には稼げません。

むしろ、足場職で収入を伸ばすには、向上心を持って資格を取得し、現場経験を着実に積み重ねることが欠かせません。

昇給や役職は、技能や実績の積み重ねによって初めて得られるものだからです。つまり、給料は「スタートの額」よりも「伸びしろ」を重視して選ぶべきです。

そのため、賃金の額だけでなく、次のような点も必ず、求人票や会社HP、口コミ、面接時の質問などで確認しましょう。

| 【確認事項】 ・昇給制度の有無と過去の昇給実績(年に何回・平均昇給額など) ・賞与の有無と支給実績(直近の支給額や回数) ・資格取得支援制度(費用補助・取得後の手当など) ・役職手当や責任あるポジションへの昇格事例 ・案件数や取引先の安定性(通年で現場があるか) ・社員の定着率や平均勤続年数(すぐ辞める人が多くないか) |

昇給や賞与の実績、資格取得支援や昇格事例、現場数や社員の定着率といった情報からは、

その会社が

「長く安心して働ける環境か」

「収入アップの可能性が高いか」

「安定して案件があるか」

などを総合的に推察できます。

モデル年収や昇給事例なども、可能であれば質問してみると参考になるでしょう。

将来の働きやすさやキャリアの見通しを判断する材料として活用することをおすすめします。

6. 足場職人として給料を上げるなら長年続けられる会社を選ぼう

足場職人として安定的に給料を上げていくためには、単に給与額が高い会社を選ぶだけでなく、長く働き続けられる環境が整っているかどうかを見極めることが重要です。

短期間だけ高い収入を得ても、身体を壊したり、人間関係の問題で退職を余儀なくなったりすれば、キャリアは途切れてしまうからです。

ここでは、長期的に勤められる会社を選ぶための3つのポイントを紹介します。

| 【長期的に勤められる会社を選ぶためのポイント】 ・6-1. 未経験者への教育・サポート体制がある会社を選ぶ ・6-2. 正当な評価を受けられる機会がある会社を選ぶ ・6-3. 働く人の雰囲気が合う会社を選ぶ |

6-1. 未経験者への教育・サポート体制がある会社を選ぶ

長く続けるためには、最初の成長スピードと職場への定着感が大切です。

入社後に右も左もわからないまま現場に放り込まれる環境では、ケガやミスの不安から辞めたくなる可能性もあるでしょう。

研修制度や先輩によるマンツーマンサポート、OJT(現場での実地指導)が充実している会社なら、着実に技術を身につけられ、安心して仕事を続けられます。

また、福利厚生(休日・残業の有無、各種手当、社会保険など)も必須です。足場の仕事は体力勝負だからこそ、休養や健康管理をしっかり確保できる環境が必要だからです。

こうした会社であれば、「働きやすさ」と「成長スピード」を両立でき、長期的に収入アップを目指せます。

だからこそ、求人票や会社HP、面接時の質問を通して、「新人にどんなサポートがあるのか」を必ず確認してください。

6-2. 正当な評価を受けられる機会がある会社を選ぶ

いくら頑張っても評価されなければ、モチベーションは下がり、長く働こうという気持ちは薄れてしまいます。

逆に、成果や努力を正当に評価してもらえる会社なら、「もっと頑張ろう」という意欲につながり、自然とスキルも収入も伸びていくでしょう。

定期的な面談や明確な評価制度があり、自分の成果を上司に伝えられる機会があるかどうかは重要なチェックポイントです。

例えば、「資格を取得したから給与アップをお願いする」といった交渉ができる環境や、向上心を受け止めてくれる社風があれば、成長に伴って収入も上がりやすくなります。

求人票や口コミ、面接で「昇給や昇格の決まり方」「評価の仕組み」を具体的に確認し、その会社が本当に社員の頑張りを認める環境かを見極めましょう。

6-3. 働く人の雰囲気が合う会社を選ぶ

人間関係のストレスは、仕事の継続を妨げる大きな要因です。どんなに待遇や制度が良くても、毎日顔を合わせる仲間と合わなければ続けるのは難しくなります。

社員同士の関係性や職場の雰囲気が自分に合うかどうかも、長く働く上で欠かせない視点です。

SNSや会社ブログ、動画投稿などから職場の様子をチェックし、面接では同年代の社員が多いかや、社内のコミュニケーションについて聞いてみましょう。

入社前に雰囲気を少しでも感じ取っておけば、入社後のギャップを減らせます。気持ちよく働ける環境なら、自然と続ける力も湧いてくるはずです。

|

エルラインは未経験者歓迎!ゼロからプロの足場職人になれます!

|

|---|

私たちエルラインは、現在、株式上場を目指し拡大期を迎えている建設会社です。大手ゼネコン案件などの大規模な工事を多数受注しているため、着実にスキルを身につけながら年収アップを目指せます。 マンツーマンの指導! →成長段階に合わせた教育制度で、着実に一人前になれます。未経験でも経験豊富な先輩社員が丁寧に教えるので、ご安心ください。 資格取得を支援! →会社で必要な資格は全額会社負担いたします。キャリアアップに意欲的な方はぜひこの制度をご活用ください。 自由に決められるキャリア! →現場作業を極めるのも、営業などの別職種にチェンジするのもOKです。 未経験スタートの場合は、入社後一定期間まで現場での経験を積んでいただきますが、 その後は例えば… 1:マイスター:現場での作業を極める 2:番頭:営業業務をメインに担う 3:その他:部署・グループ会社への異動 のようにご自身の「なりたい」を後押しさせていただきます。 少しでもエルラインに興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 |

7. まとめ

ここまで、足場職の給料について解説してきました。最後に要点を振り返っておきましょう。

まず、足場職の平均給料は月給42.17万円(年収506万円)です。この数値は見習いから熟練職人までを含めた全体の平均であり、実際の収入は次のような要素によって変動します。

| 【給料が変動する要素】 ・雇用形態 ・経験年数 ・ボーナスや昇給制度の有無 ・資格手当などの支給有無 ・残業の有無 ・土日の出勤手当 |

一般的には、若い年代から比較的高めの水準でスタートし、経験を重ねることでより高収入を目指せる職種といえます。

ただし、求人票にある「初任給の高さ」だけを基準に就職先を選ぶのは危険です。足場職で着実に収入を伸ばすには、資格取得や現場経験の積み重ねといった努力が欠かせません。

そのため、給料額だけでなく、次の点もあわせて確認することが大切です。

| 【確認のポイント】 ・昇給制度の有無と過去の昇給実績(年に何回・平均昇給額など) ・賞与の有無と支給実績(直近の支給額や回数) ・資格取得支援制度(費用補助・取得後の手当など) ・役職手当や責任あるポジションへの昇格事例 ・案件数や取引先の安定性(通年で現場があるか) ・社員の定着率や平均勤続年数(すぐ辞める人が多くないか) |

さらに、長く働き続けてキャリアを築くには、会社選びの視点も重要です。

| 【長期的に勤められる会社を選ぶためのポイント】 ・未経験者への教育・サポート体制がある ・正当な評価を受けられる機会がある ・働く人の雰囲気が自分に合う |

給料の額面だけでなく、働く環境や評価制度とのバランスを意識することが、足場職で安定的に収入を伸ばしていく近道といえるでしょう。

コメント