「足場職人が独立したら稼げるの?」

「足場職人としてキャリアアップしたいなら、自分も独立したほうがいいのかな?」

今の職場で足場職人を続けていくことに不安を感じたり、独立した仲間の活躍に刺激を受けたりして、独立を検討し始めた方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、「足場職人の独立は頑張り次第で収入アップを狙えるものの、時代の流れや建設業界の構造によって継続的に利益を上げていくのは難しい」といえます。

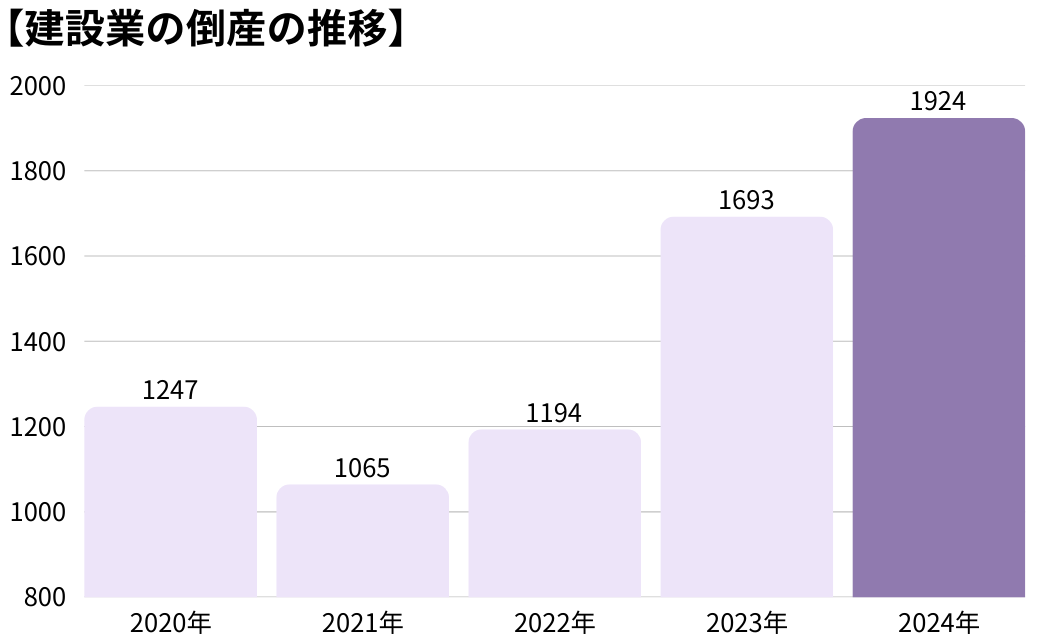

東京商工リサーチの調査によると、建設資材の高騰や人手不足の影響で建設業の倒産は増加傾向にあり、2024年は過去10年で最多を記録しています。

全体の倒産のうち5人未満の零細企業が約8割を占めているため、一人親方や2、3人で営む足場屋といった「独立の足場職人」は、厳しい状況に置かれていることがわかります。

このような状況で独立を成功させるには、独立に適した能力や素質を持ち合わせているうえで、適切な努力ができる人でなければ難しいでしょう。

それでも独立したいという方は、しっかりと準備したうえで独立に挑むことが重要になってきます。

そこで本記事では、足場職人のリアルを熟知するエルラインが、独立を検討し始めた方に向けて以下の内容をまとめました。

| この記事を読めばわかること |

|

読み進めていただければ、足場職人の独立の実態を理解したうえで、自分が独立すべきかを納得感をもって判断できるでしょう。

あなたがよりよい将来へと近づくために進むべき道が見えてきますので、ぜひ参考にしてください。

| 【読み進める前に】足場職人の独立は2パターン |

|---|

足場職人の独立は以下の2パターンにわけられます。

本記事では、両方のパターンを含めて足場職人の独立について深掘りしていきます。 |

1. 足場職人の独立ってどうなの?雇われ時代と比較してみた

足場職人が独立を考え始めた際に気になるのが、「足場職人の独立って結局いいの?悪いの?」というところではないでしょうか?

まずは足場職人としての独立の実態を把握していただくために、会社に所属しない「独立」と、雇われて働く「会社員」とを、さまざまな項目で比較したものを以下にまとめました。

【足場職人における「独立」と「会社員」との比較表】

| 独立 | 会社員 | |

|---|---|---|

| ×〜◎ 仕事が取れなければ収入ゼロ 成長次第で上限なし | 収入 | ○ 安定 |

| × 自分で負担して加入 | 保険 | ◎ 会社をとおして加入(負担が軽い) |

| △〜◎ 借金して多額を投資するのはハイリスクハイリターン | 将来性 | ○ 大企業になるほど将来の選択肢が広がる |

| ◎ すべて自己判断で大きな責任を伴う | 自由度 | △ 会社のルールや利益が最優先 |

| △ 会社の実績がなければ借入しにくい | 社会的信用 | ○ 正社員は一定の社会的信用を得やすい |

このように、足場職人としての独立には、安定性や信用面で有利となる会社員とは異なるメリット・デメリットがあります。

| 足場職人としての独立のメリット・デメリット |

|

独立を検討する際には、独立の良い面ばかりに目が向きがちですが、悪い面も含めた独立の実態をしっかり理解しておきましょう。詳しく説明していきます。

1-1. 【独立のメリット】頑張り次第で事業を拡大できる

足場職人として独立するメリットをまとめると、「自分の頑張り次第で事業を成長・拡大できること」といえます。

自分の頑張りがうまく売上へと結びつく状態を作れると、具体的には以下のようなメリットを得られます。

独立して売上を上げていくには、自分自身を売り込んで仕事をどんどん獲得していかなければなりません。

足場職人としてのスキルだけでなく、営業力や信頼性を高めたり、腕のある人材を集めて組織を大きくしていったりというように、自分の努力や成果が事業の成長へとつながっていきます。

また、足場職人の独立には、資金管理や書類作成、営業など、これまではやったことのない業務にも注力する必要が出てきます。

「新しいことに挑戦したい」「自分をもっと成長させたい」という意欲が高い方には、大きなやりがいを感じられるでしょう。

| 【経験者の声】独立してみてこんなところがよかった! |

|

1-2. 【独立のデメリット】収入を増やすのは構造的に難しい

一方、独立のデメリットとしては、収入を増やすのは足場業界の構造的に難しい点が挙げられます。

なぜなら、足場業界では信用や実績、人脈がないと仕事を取るのが難しく、取れたとしても多重請負の安い案件しかもらえないケースも多いからです。

独立直後の実績がない状態では元請けとの直接契約は難しく、下請け・孫請けとして仕事をもらうのが一般的です。そのぶん単価も低くなるため利益は出にくくなってしまいます。

ほかにも、独立後には社会保険料や税金、従業員への給料などの支払いが必要となる点も、収入が増えにくい理由の1つです。

【売上から捻出しなければならない支出の例】

| 一人親方 | ・国民健康保険や労災保険、国民年金などの保険料 ・所得税や住民税、個人事業税、消費税などの税金 |

|---|---|

| チーム化 (従業員を雇用) | ・従業員の給料や社会保険料、福利厚生費など ・人材を確保するための採用費 ・事務所の家賃や資材の購入費など |

とくに、従業員を雇用して足場屋として独立を目指す場合、事業の拡大には欠かせない足場資材の調達費用が大きな負担となってきます。

戸建て一軒分の足場資材を新品で購入するには100万円以上の費用がかかります。そのうえ、足場として組み立ててしまえば一定期間は返ってこないため、数十軒分の資材を用意しなければ安定した売上を立てられません。

一人親方の日給や、足場屋の売上を見聞きして、「たくさん稼げそう」とイメージしている方も多いかもしれませんが、支払わなければならない支出も多いため手残りは少なくなるのが実際のところです。

| 【経験者の声】独立してみてこんなところに困った! |

|

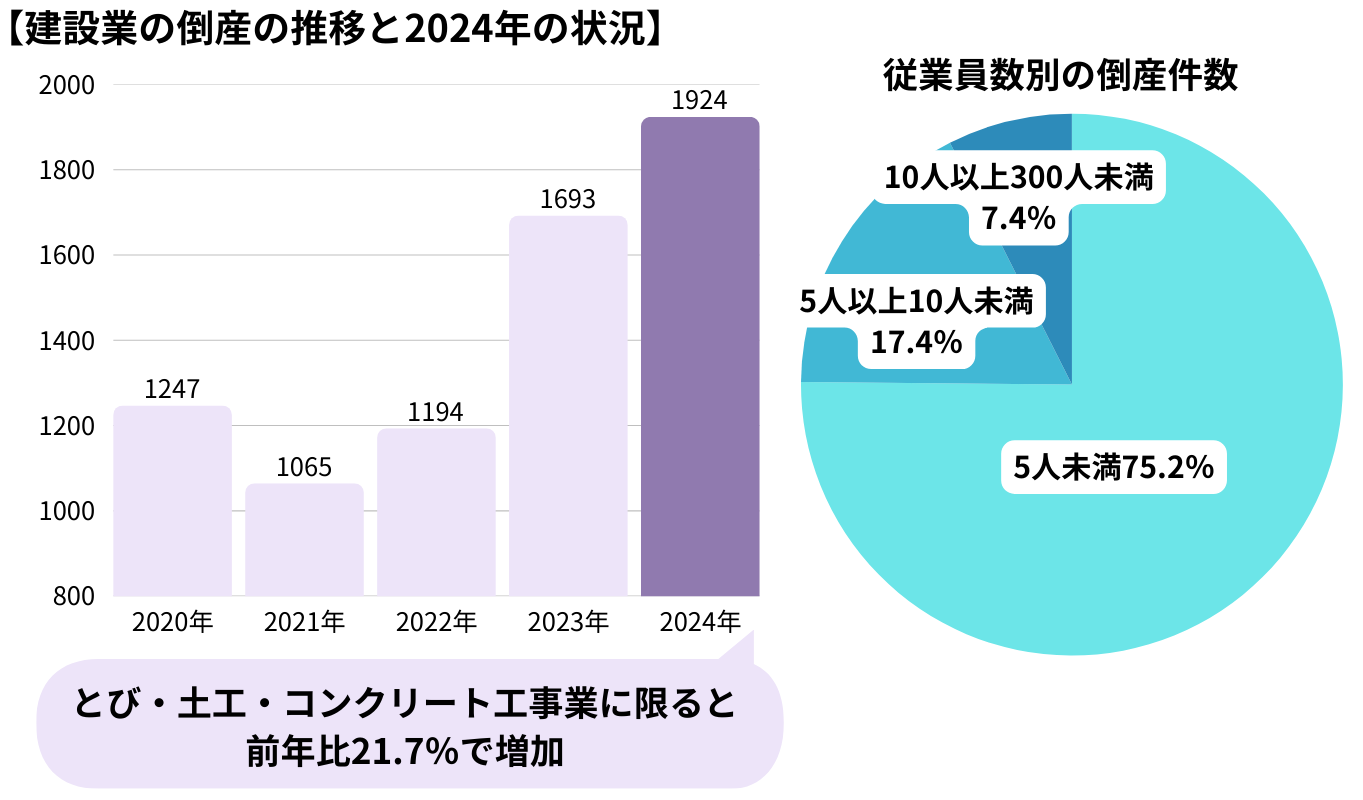

2. 【足場業界での独立は厳しい】建設業の倒産件数は過去10年で最多を更新

足場職人としての独立にはメリットとデメリットの両面がありますが、時代背景を踏まえると「足場職人の独立は厳しい」と言わざるを得ません。

東京商工リサーチの調査によると、建設業の倒産は3年連続で増加が続き、2024年の倒産件数は過去10年で最多を記録しました。

なかでも、2024年のとび・土工・コンクリート工事業の倒産は前年比21.7%で増加しており、建設業のなかでもとくに高い増加率で倒産が増えていることがわかります。

従業員数別でみると、全体の倒産のうち5人未満の零細企業が約8割を占めていることも明らかになりました。

建設業全体で倒産が増加している理由としては以下の点が挙げられます。

- 物価高による建設資材の高騰

- 人材・労働力確保の難しさ

建設資材の高騰は、とくに下請けが多く価格を転嫁させにくい足場業界において、収益を悪化させる要因となっています。

2024年4月からは、働き方改革による時間外労働の上限規制が建設業にも適用されています。

これにより、残業しない代わりに人手を増やしたくても職人不足で採用できず、工期延長によるコスト負担の増加という悪循環が起きやすくなっているのです。

また一人親方としての独立も、以下のような要因によって厳しい状況にあります。

| インボイス制度の影響 |

|

|---|---|

| 偽装一人親方問題への対策強化 |

|

このように、足場業界や一人親方を取り巻く環境は、独立を後押しするものではありません。

独立が必ずしも失敗するわけではありませんが、時代の流れを理解したうえで挑戦するかを判断するべきといえるでしょう。

|

一人親方としての独立は「偽装一人親方問題」に注意が必要

|

|---|

| 一人親方としての独立は、一人の労力だけでは完成させられない足場工事の性質上、働き方によっては「偽装一人親方」として問題視される恐れがあります。 偽装一人親方問題とは、発注元企業が社会保険料などの負担を回避することを目的に、本来は労働者として雇用すべき働き方をさせているにもかかわらず、一人親方として請負契約していることを指します。 実態として請負元の社員と同様に指示を受けて作業をする労働者であれば、請負元企業は雇用契約を結び社会保険に加入させなければなりません。 一人親方として独立するのであれば、一人親方同士でグループを組んで足場工事を請け負うなど、契約内容や働き方に注意して仕事を獲得することが大切です。 |

3. 覚悟ある?独立を目指すべき職人の特徴4選

現状における足場業界での独立は厳しいとお伝えしてきたなかで、不安が大きくなった方もいれば、「厳しそうだけどやってみたい!」と熱い想いを抱いている方もいるかもしれません。

しかし感情で独立を判断してしまう前に、まずは自分自身が独立の足場職人としての適性があるのかをチェックしてみましょう。

| 独立を目指すべき職人の特徴4選 |

|

足場職人の独立に必要なのは足場の知識や施工技術だけではありません。

上記のような独立の足場職人に向いている資質や能力をすべて持ち合わせている場合には、厳しい時代のなかでも事業をうまく続けていける可能性が高まります。

独立後に「思っていた以上にうまくいかない」といった後悔を防ぐために、独立を目指すべき職人の特徴を把握して、自分自身がそれを持ち合わせているかどうかを確認していきましょう。

順に詳しく説明します。

3-1. 自分を売り込む営業力がある

独立した足場職人に欠かせないのは、自分を売り込む営業力です。

足場業界において、自分の力で仕事を受注するには、サービスの質や価格だけで勝ち取るのは難しいからです。

人とのつながりを大切し情に厚い方が多い業界だからこそ、熱意を伝えたりこまめにコミュニケーションを取ったりといったアピールが、良好な関係性を築く土台となります。

独立後に営業力を発揮していけるかどうかは、以下のような経験をもとに判断してみましょう。

|

とくに実績の乏しい独立初期は、「誠実そう」「真面目にやってくれそう」といった印象が、仕事を依頼するかの判断材料になる可能性があります。

自分をアピールするのに苦手意識がない方のほうが、営業活動に注力しやすいでしょう。

3-2. 周囲を巻き込む力がある

チーム作業が基本の足場業界では、自分の目指す方向に周囲を巻き込みながら進んでいける力があると、目標を達成しやすくなるでしょう。

チームで力を合わせて完成させる足場の現場では、自分一人だけが頑張ったところでいい仕事はできません。

とくに従業員を雇って組織化する場合、自分の考えや思いを伝えて、いかに共感してもらうかが大切です。

自分自身に周囲を巻き込む力があるかを判断するには、以下のようなポイントを振り返ってみましょう。

|

自分の熱い想いや将来のビジョンに共感し、同じ思いで頑張ってくれる仲間を増やせれば、独立後の事業を力強く推進していけるでしょう。

3-3. 新しい知識や情報を取り入れる知的好奇心がある

新しい知識や情報をキャッチして抵抗感なく取り入れられる知的好奇心がある人のほうが、独立した足場職人として事業をうまく回していきやすいでしょう。

足場業界で個人事業主や法人として活動するには、建設業界全体における規制や慣習などの幅広い知識や、経営・会計にかかわる知識など、さまざまな分野への理解が求められます。

「難しそう」「自分には関係ないだろう」と関心を閉ざしていると、情報を知らないがために無駄な出費やルール違反といった悪影響を招いてしまうかもしれません。

たとえば、以下のような経験に心当たりがあれば、知的好奇心があると判断できるでしょう。

|

また、同業の方と積極的にコミュニケーションを取ったり、業界の動向をチェックしたりといった情報収集を楽しめる方は、独立後の仕事もスムーズに進めやすいでしょう。

3-4. 先を見通す力がある

独立した足場職人には、少し先の将来を見通す力も欠かせません。

受注状況や資金、人材などにおいて、先の見通しを立てて早めに対策していかなければ、経営が安定せずに行き詰まってしまいます。

一人親方でも、今後の受注見込みやお金のやり繰りを見通して計画的に動いていないと、「取引先が倒産して仕事がなくなった」「昨年分の税金が払えない」といった事態になりかねません。

たとえば、足場作業において以下のような意識をもって取り組んでいる方は「先を見通す力」が備わっているといえるでしょう。

|

先のことを考えた計画的な行動が身に付いている方は、独立してからも堅実に事業を構築しやすいといえるでしょう。

4. 足場職人での独立を目指すためにやるべきこと

前章では足場職人での独立に向いている人の特徴をみていただきました。

それを踏まえたうえでも「独立にチャレンジしたい」と強い意欲をお持ちの方にお伝えしたいのが、「独立を目指すためにやるべきこと」です。

| 足場職人での独立を目指すためにやるべきこと |

|

独立後に後悔する要因の1つには、「独立前の準備不足」が挙げられます。

今できる準備を確実に行動に移してから独立に踏み切ることで、独立後のリスクや失敗を軽減できるため、しっかり理解しておきましょう

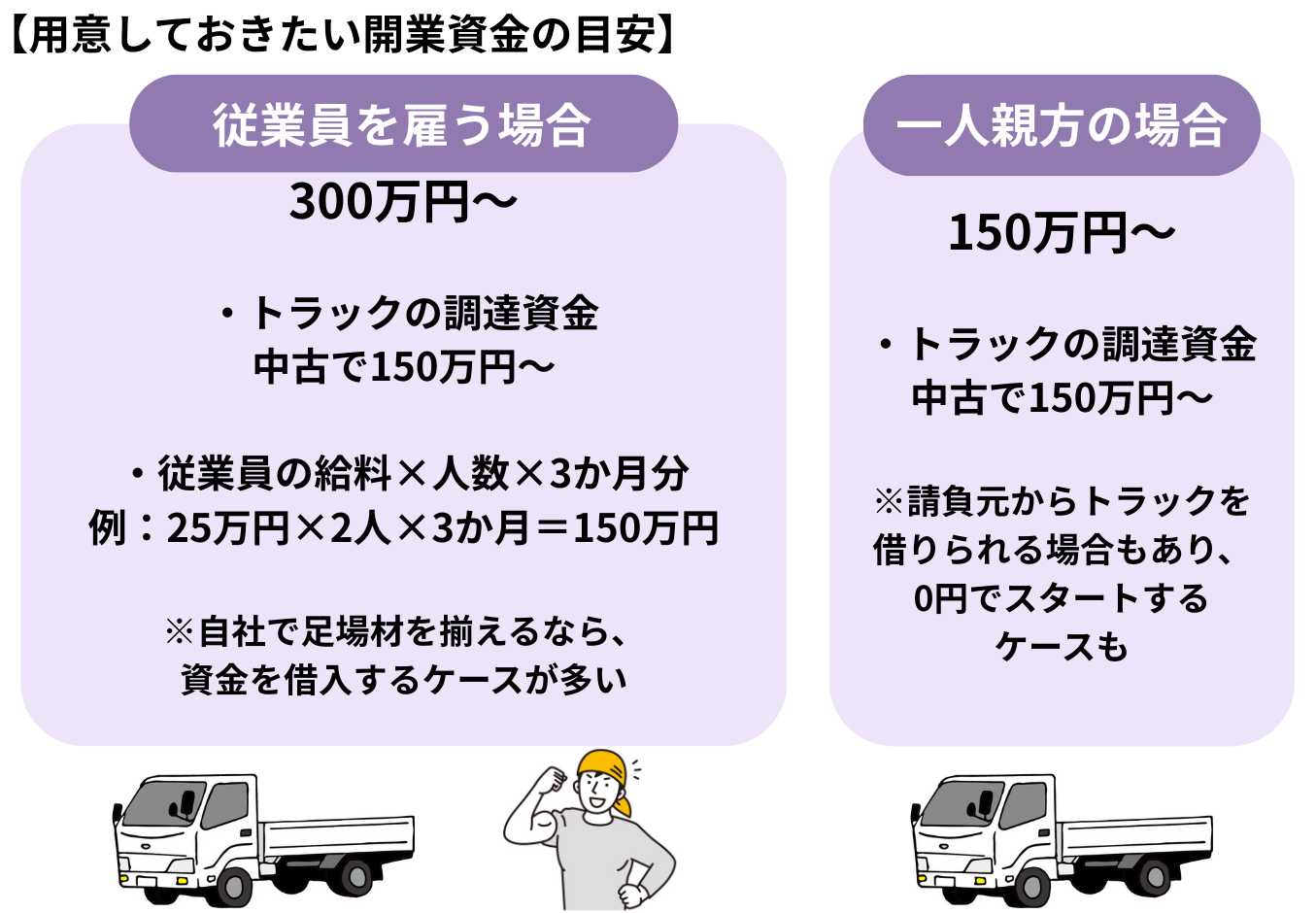

4-1. 開業資金を最低300万円集める

独立を目指すのであれば、まずは開業資金を集めましょう。

従業員を雇う場合は、資材を運搬するためのトラックの調達費用に加えて、3か月分程度の人件費として300万円ほどが必要です。

案件が受注できても実際に入金されるのは先になるため、準備資金がなければ従業員に給料を払えなくなってしまいます。

一人親方の場合でも、自前のトラックがあるほうが請け負える仕事の幅が広がるため、中古トラックの調達資金として150万円ほどは確保したいところです。

なかには、「貯金0円で独立した」といった経験談も見受けられますが、実績もない独立当初は「仕事がもらえない」「借入審査が通らない」といった事態も想定されます。

ある程度の開業資金を準備しておいたほうが、独立間もない不安定な時期をうまく乗り越えやすいでしょう。

4-2. 十分なスキルや経験、知識を身に付ける

独立後の事業をスムーズに進めるには、足場作業についての十分なスキルや経験、経営にかかわる知識などを身に付けておくことが大切です。

経験やスキルが浅いうちに一人親方として独立すると、技術力の面で「一人親方ではなく労働者として扱うべき」とみなされる恐れがあるため、仕事がもらえない可能性も高まります。

国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、建設業界として目指す一人親方の基本的な姿として、以下のような技能があることが望まれるとされています。

| 【一人親方の基本的な姿とは】 請け負った工事に対し自らの技能と責任で完成させることができる現場作業に従事する個人事業主 【技能とは】 ・相当程度の年数を上回る実務経験 ・多種の立場を経験していること ・専門工事の技術や安全衛生などの知識を習得していること ・職長クラス(建設キャリアアップシステムのレベル3相当)の能力を有すること 参考:国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」、国土交通省「下請指導ガイドラインの改訂で追加する内容」 |

また足場屋のなかには、若くして仲間と共に会社を設立して躍進している方も多いですが、足場の技術や経営ノウハウが不足しているために事業が継続できなくなるケースも見受けられます。

独立後はスキルや知識を教えてもらえる機会が少なくなるため、独立前にしっかりと経験を積んでおきましょう。

4-3. さまざまな資格を取得する

さまざまな資格を取得しておくことも、独立を目指すならやっておきたい準備の1つです。

資格を保有しているということは、足場職人におけるスキルの客観的な証拠となります。資格の取得が仕事の受注に直結するわけではありませんが、自分自身の信用度アップにつながるでしょう。

|

【足場職人としての技術力の証明になる資格の例】

|

なかでも、将来的にとび・土木工事業の建設業許可の取得を検討している場合は、とび技能士の取得を目指すのがおすすめです。

建設業許可の要件となる営業所技術者に求められる条件の1つとして、「1級とび技能士取得」もしくは「2級とび技能士の合格後3年以上の実務経験」といった手段が認められています。

足場に関わる資格に限らず、建設分野においてさまざまな資格を保有しているほうが、仕事の幅が広がる可能性もあります。

自分の作業スキルや安全性の高さ、知識の豊富さなどを根拠に基づいてアピールするために、独立前にできるだけ資格を増やしておきましょう。

4-4. 仕事のアテを確保しておく

独立を目指す際には、会社員として足場職人を続けている間に、仕事をくれそうな取引先を複数確保しておきましょう。

仕事のアテがない状態で独立してしまうと、実績のない状態で新規の取引先を確保しなければならず、売上が立たない状態が続いてしまう恐れがあります。

【独立後の受注先を確保するための方法】

|

独立後の仕事を確保するには、今の会社での仕事を誠実にこなして自分自身の信頼を高め、すでにつながりがある元請けや同業仲間との関係性を強化しておくことが大切です。

また、マッチングサイトやSNSなどを活用しオンラインでのつながりも増やしていくと、独立後の受注へとつながる可能性も出てくるでしょう。

4-5. 「一人親方」か「チーム化」どちらで独立するか最終ゴールを決めて動く

足場職人で独立するには、目指したい最終的なゴールを思い描いたうえで行動を起こしていきましょう。

同じ「足場職人での独立」でも、最終ゴールのイメージが大きく異なれば、ゴールに至るまでのルートやスタートの切り方における最適解は違うものになるからです。

足場職人として独立する方法としては「一人親方」と「チーム化」の2パターンがあります。

【足場職人の独立における一人親方とチーム化の違い】

| 一人親方 | チーム化 | |

|---|---|---|

| 定義 | 従業員を雇用せずに、自分自身が作業することで足場工事を請け負う | 従業員を雇って組織化し、チームとして足場工事を請け負う |

| 事業形態 | 個人事業主 | 法人 もしくは 個人事業主 |

| 発注元との契約 | 請負契約 (手間請け) ※常用契約や契約書が交わされないケースは違法となる恐れがあるため注意が必要 | 請負契約 ・手間請け:資材は発注元から支給され、労務費だけを請け負う ・材工請け:材料と労務を合わせて請け負う |

| 特徴 | ・独立するのに資金があまり必要ない ・一人親方が現場に入るための規制(保険やキャリアアップシステムへの加入など)が厳しくなっている | ・独立するのに従業員や資金が必要 ・チームで足場工事一式を請け負えるため人材や資材次第で事業を拡大できる |

たとえば、「足場職人として現場で活躍し続けたい」という最終ゴールであれば、一人親方として独立し、安定した受注や単価のアップを目指して仕事を請け負っていくのが向いているかもしれません。

一方、最終的には「自分の足場屋を作って大きな組織を動かせるようになりたい」と考えている場合は、数人の仲間を集めて会社やチームを立ち上げての独立を目指すほうがよいでしょう。

実際のところは、一人親方のほうが独立のハードルが低いため、独立する方の大半が一人親方を選んでいる印象です。

会社や組織を立ち上げて事業に取り組むケースは少数派ではありますが、一人親方として経験や人脈を増やしたあとに会社を設立するパターンもみられます。

自分が抱く最終ゴールを実現するには、どのような独立方法が最適なのかを考えて、それに合わせた準備を整えていくのがスムーズでしょう。

5. 足場職人のキャリアアップは会社員でこそ実現しやすい!

ここまでお読みいただき、独立を目指すと決めた場合にやるべきことが把握できたのではないでしょうか。

一方で、「独立は難しそう」「自分には向いてなさそう」と感じている方も多いと思います。

そのような方でも安心してください。

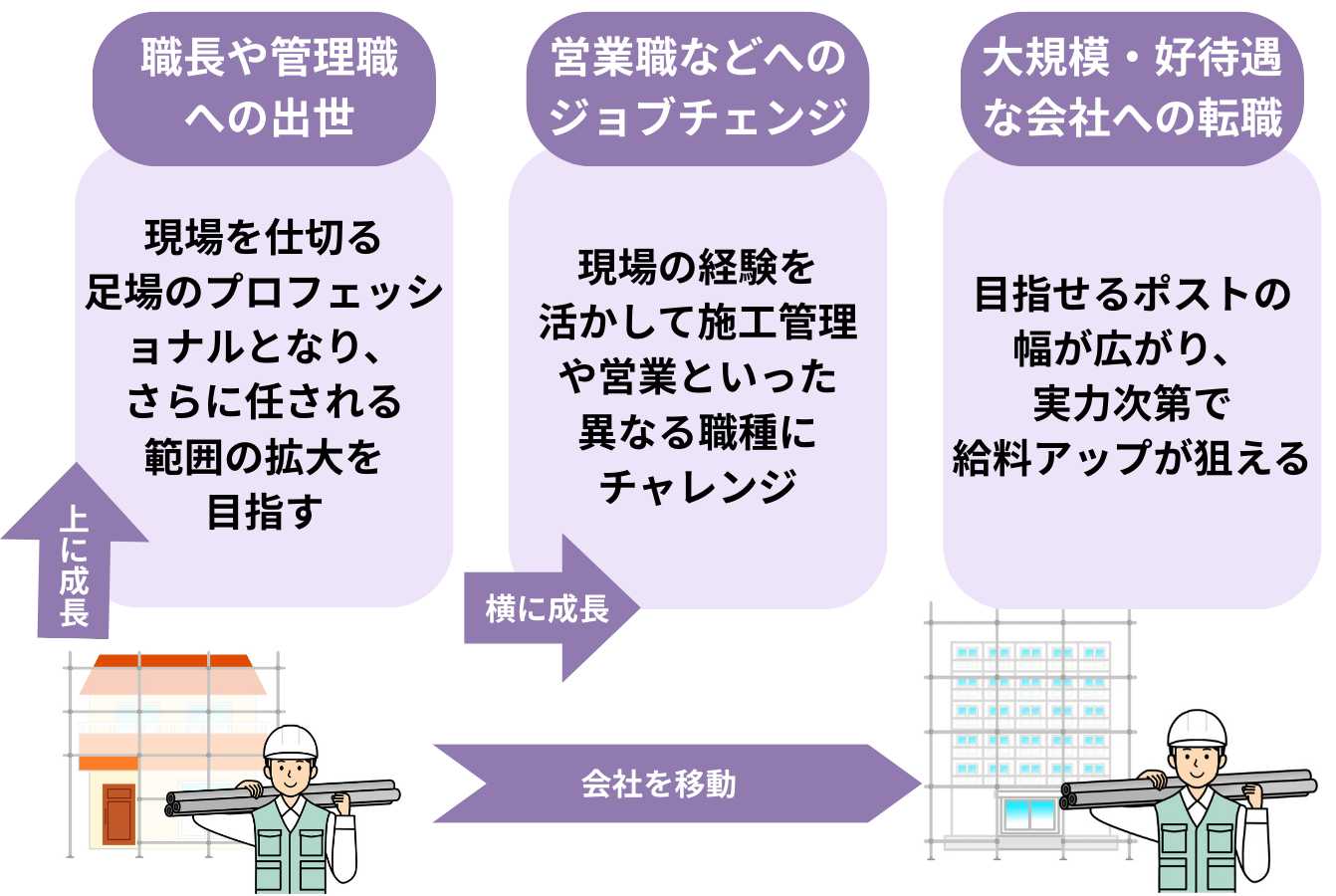

実は、足場職人の目指すべき将来は「独立」だけではありません。

足場職人としてのキャリアアップや年収アップを狙うのであれば、「会社員の足場職人」として成長していくのも有効な手段です。

「1. 足場職人の独立ってどうなの?雇われ時代と比較してみた」の比較表で紹介したように、会社員の足場職人には「安定した収入」や「リスクの少なさ」といったメリットがあります。

会社員の足場職人としてキャリアアップしていくには、以下のようなプランを目指すのが効果的です。

|

会社員でのキャリアアップを目指す場合にも、「資格を取得する」「新しい分野を勉強する」といった努力は欠かせません。

上記3つのプランのなかでも、規模が大きく待遇の良い会社への転職は、自分自身を成長させて望む未来をつかみたい方にとくに有効な手段です。

会社の規模が大きくなれば、その分管理者のポストや部署の数も増えるため、自分の頑張り次第で将来の選択肢が広がります。

実際にエルラインで働く職人のなかにも、独立したものの再就職し、会社員として足場職人を続けている方もいます。

▼動画で見る!

「足場職人のお給料と仕事の実態」

安定した環境のもと、大きなリスクを負うことなく足場職人として活躍できる「会社員の足場職人」も、ぜひ検討し直してみてはいかがでしょうか。

| 足場職人がキャリアアップを目指すならエルラインで力を発揮しよう! |

|---|

足場職人のなかには 「上のポストは詰まっていてこのままでは出世できなさそう」 「年を取ってからもこの仕事を続けられるのか?」 というように、自身のキャリアに対する不満や不安を抱えている方も多いかもしれません。 しかし、自分自身を成長させることで望むキャリアを叶えようと努めても、勤務する会社の規模や考え方によっては努力が実らない恐れがあります。 足場職人が自身が望むキャリアアップを実現するには、自分の力を正当に評価してもらえ、将来の選択肢が広がるような会社を選ぶことが非常に重要なのです。 【ポイント①:正当な評価制度あり】 エルラインには、若手でも実力次第で高い評価がつけられる正当な評価制度があります。 たった5人の足場職人でスタートしたエルラインが、18年間でグループ全社員数500名以上にまで成長をとげたのは、現場の声に耳を傾ける「現場主義」を貫いてきたことが要因の1つです。 職人の社会的地位の向上を目指し、社員の努力を収入へと反映させられる仕組みを整えています。 【ポイント②:多様なキャリアパスの提供が可能】 とび・土木工事や仮設資材販売、IT・DX事業といった幅広い事業を手掛けているエルラインでは、多様なキャリアパスの提供が可能です。 足場職人から施工管理やマネジメントといったキャリアも目指せるため、「足場作業以外にもできることを増やしたい」「自分の価値を高めたい」といった方には、やりがいのある活躍の場を用意できます。 以下の動画では、エルラインの職人が「入社して良かったこと」を本音で語っていますので、ぜひ参考にしてください。 ▼動画で見る! 「エルラインに入社して良かったことは?」 新しいことへのチャレンジを続けるエルラインで、あなたも一緒に自己成長して自分のキャリアを作り上げていきませんか?まずは求人情報からぜひご確認ください。 エルラインの求人情報を詳しく見る |

6. まとめ

足場職人の独立についてまとめていきます。

【足場職人の独立は】

|

足場職人が独立を目指すのであれば、自分自身が独立に向いているかどうかを見極めたうえで、しっかり準備をしてチャレンジするのがおすすめです。

【独立を目指すべき職人の特徴】

|

【独立を目指すためにやるべきこと】

|

足場職人のキャリアアップは独立だけではありません。

規模が大きく待遇の良い会社へ転職して会社員の足場職人として成長をめざすことで、将来の多様な選択肢や収入アップの実現にも期待できます。

あなたにとって最適な「足場職人で活躍する道筋」を探し出すのに、この記事をぜひお役立てください。

コメント