「鳶職と大工、どう違うのかが正直よくわからない…」

「どちらも『職人』だけど、自分に合っているのはどっちだろう?」

建築の仕事に興味が出てきて、いろいろ調べてみるうちに、こんな疑問を持ったことはありませんか?

そこで、300名以上の鳶職人を抱え、仮設工事を中心に成長を続けている私たちエルラインが、鳶職と大工の違いを以下の通りまとめてみました。

| 比較項目 | 鳶職 | 大工 |

|---|---|---|

| 役割・仕事内容 | 「高所での作業担当」 足場の組立・解体 | 「建物をかたち作る役」 木造の建物の建築 |

| 求められる資質 |

|

|

| 作業スタイル | チームワークがメイン | 個人プレーが中心 |

| 平均年収 | 約506万円 | 約449万円 |

| 働き方 | 現場カレンダー次第だが、基本は月〜土の週6日勤務ということが一般的。 (天候により休工となったり、工期が押すと残業・休出になったりする場合あり) 実労働時間は6~7時間程度 | |

| 魅力・やりがい |

|

|

| 大変さ |

|

|

| 一人前になるまでの期間目安 | 3〜5年程度 | 5〜10年程度 |

両者は同じ「現場の職人」ですが、仕事内容や働き方、魅力や大変さといった多くの点で、大きく異なっていることがおわかりいただけると思います。

「建築現場で活躍できる職業を」という気持ちだけで、こうした違いや特徴の数々を知らないまま進路を選んでしまうと、実際に働き始めてから、

「思っていたのと違った」

「自分には合わなかった」

と後悔することになりかねません。

そこで本記事では、下記についてわかりやすく解説します。

| 【この記事を読むとわかること】 |

|---|

|

この記事を読めば、鳶職と大工の違いがクリアになり、「自分にはどっちが向きそうか」「どちらを目指せば後悔しないのか」が見えてくるはずです。

よりスムーズな見極めに役立つ簡易チェックリストもご用意しています。

ぜひ最後まで読み進めて、なんとなくの憧れやイメージで選ぶのではなく、自分の性格や将来像に合った道への確かな一歩を、自信を持って踏み出してください。

1. 鳶職と大工の違い一覧

鳶職と大工は、どちらも建築の現場で活躍できる仕事ですが、仕事内容、現場での関与のしかた、求められる資質などは、実はかなり異なります。

下記の表は、主な8項目を比較してみたものです。

| 比較項目 | 鳶職 | 大工 |

|---|---|---|

| 役割・仕事内容 | 「高所での作業担当」 足場の組立・解体 |

「建物をかたち作る役」 木造の建物の建築 |

| 求められる資質 |

|

|

| 作業スタイル | チームワークがメイン | 個人プレーが中心 |

| 平均年収* | 約506万円 | 約449万円 |

| 働き方 | 現場カレンダー次第だが、基本は月〜土の週6日勤務ということが一般的。 (天候により休工となったり、工期が押すと残業・休出になったりする場合あり) 実労働時間は6~7時間程度 |

|

| 魅力・やりがい |

|

|

| 大変さ |

|

|

| 一人前になるまでの期間目安 | 3〜5年程度 | 5〜10年程度 |

*厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」掲載の全国平均の金額です。同サイトでは、都道府県別の金額のほか、年齢別の年収グラフ、経験年数別の所定内給与額も閲覧できます。

鳶職は足場を組み上げることで工事全体の土台を支える役割であり、そのスピード感や、早い段階から現場の戦力となれるチャンスがあることが特徴です。

一方、大工は建物そのものをかたちにしていく仕事。ものづくりが好きな人に向いています。

鳶職に比べ独立しやすい傾向がある点にも着目しましょう。

「なんとなく体を動かす仕事がいい」「建築の現場で活躍したい」といった共通の思いから鳶職や大工に興味を持ったとしても、どちらの道を選ぶかによって、将来のキャリアは大きく変わってきます。

そのため、まずは上の表にあるような違いを整理してから、向き不向きを考えていくことが大切です。

| 鳶職と大工は未経験者・資格がなくてもなれる! |

|---|

| 鳶職も大工も、特定の資格がないとなれない職種ではありません。入社してから業務に必要な資格や技術を取得・習得していく形が一般的です。

高校在学中に受験が可能な資格もありますが、推奨される資格の支援制度を整えている会社も増えてきています。 |

参考記事:鳶職(とび職)とは?仕事内容からリアル年収まで足場会社が徹底解説

2. 鳶職ならではの魅力・やりがい

鳶職と大工にはさまざまな違いがあることが分かりました。

その上で、どちらの職を目指すかを決める際には、それぞれの魅力ややりがいが決め手となることが少なくありません。

そこで本章では、前章の表中でも触れた鳶職ならではの魅力ややりがいに注目し、それぞれをもう少し深く掘り下げてご紹介していきます。

| 鳶職ならではの魅力・やりがい4つ |

|---|

|

鳶職という選択肢が、あなたにとってどう映るかを意識しながら、読み進めてみてください。

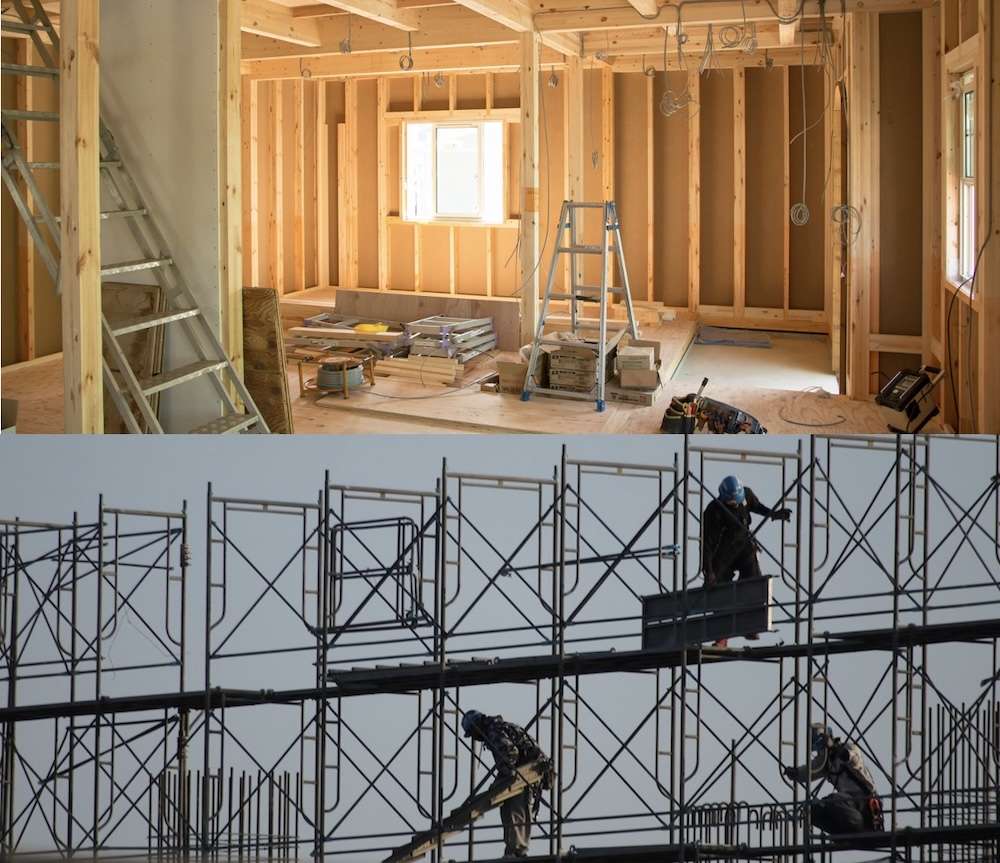

2-1. 高所作業ならではのスケールの大きさと達成感を味わえる

高所作業という日常では味わえないスケールの大きさと、それに挑んでやり遂げたときの達成感は、鳶職ならではの醍醐味です。

鳶職が担う足場の設置や、鉄骨の搬入・据付といった作業の現場は、高層ビルや大型施設など、思わず息を呑むような高所が仕事場となることも珍しくないからです。

組み上がった現場を地上から見上げたとき、「自分はこの巨大な構造物の一部を担ってきたんだ」と誇らしさがこみ上げます。高層マンションの上層階から広がる絶景は、爽快の一言に尽きるでしょう。

スリルと隣り合わせの作業ではありますが、それだけに「この大きな現場を自分の手で支えている」という実感、仲間と共有した達成感が強く心に残るはずです。

大工にも高所作業はありますが、現場は主に2階建て住宅の屋根などの高さにとどまります。

しかし鳶職では、地上数十メートル、時にはさらに高い場所で作業することも。

「日常では得られないような手応えがほしい」「自分の身体ひとつで大きなものに挑む感覚が好き」といった気持ちを持っているなら、きっと鳶職の仕事に特別な魅力を感じるはずです。

2-2. 収入面での期待値が高い

鳶職は、比較的高収入が期待できる仕事です。

というのも、特に都市部や高層ビル・大型施設の建設現場では、給与に危険手当や特別手当が上乗せされることが一般的だからです。

そのため、経験を積めば月収30万円〜40万円以上も目指せます。

また、将来的に親方になったり独立したりすれば、年収ベースで600万〜800万円に届くケースも。

「体力には自信がある」「若いうちからしっかり稼ぎたい」という人にとっては、大きなアドバンテージとなるでしょう。

2-3. 比較的短期間で一人前を目指せる

比較的短期間で一人前を目指せることも、鳶職の魅力のひとつといえます。

5〜10年修行しないと一人前とは認められない大工に比べ、早ければ3年程度で一人前として認められ、「成長スピードの速さ」を期待できます。

若いうちから戦力として扱われることも珍しくなく、責任ある仕事を任されるチャンスが早く訪れます。

「少しでも早く現場で活躍したい」という願いを抱く人にとって、鳶職はその願いを形にしやすい仕事といえるでしょう。

2-4. チームの一体感とスピード感の中で作業できる

鳶職の現場は、チームの一体感や、スピーディーな作業に伴う緊張感に溢れており、それもまた鳶職の魅力といえます。

足場の設置にはチームワークが不可欠。息の合った連携が生むスピード感や、メンバー全員で分かち合う達成感は、チーム作業ならではの魅力です。

重い足場材を声をかけ合いながらテンポよく組み上げていく様子は、まさに「現場のプロ集団」。

「仲間とともにひとつの現場を作り上げる喜び」を求める人には、鳶職はきっとフィットする仕事です。

3. 大工ならではの魅力・やりがい

もちろん大工にも、大工ならではの魅力があります。

大工という仕事ならではの魅力ややりがい(下記の4つ)を深掘りしていきましょう。

| 大工ならではの魅力・やりがい4つ |

|---|

|

以下の解説を読み、「自分向きか?」に対する答えを浮かび上がらせてください。

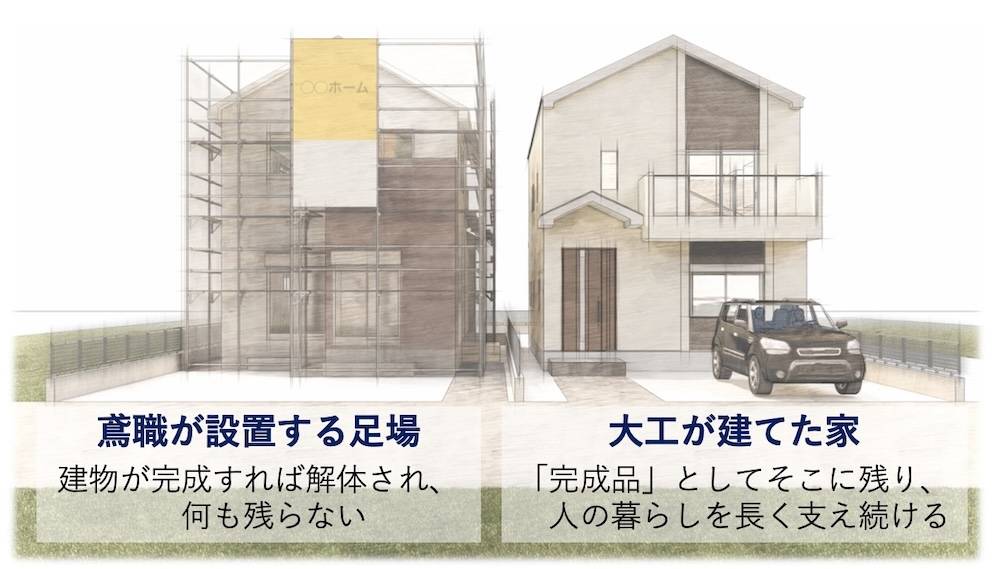

3-1. 自分の仕事を「かたち」に残せる

大工という職業には、「自分の仕事がかたちとして残る」という大きなやりがいがあります。

建物の骨組みから造作(室内の造り付けの棚や壁面収納、カウンターなど、木材で作る建物内部の仕上げ部分)まで、自分の手で「形あるもの」を作り上げていく仕事だからです。

何年も経ってからその家の前を通りがかったときに、「この家は自分が手がけた」と胸を張れる。

そんな誇らしさこそが、大工にとって何よりのご褒美です。

「形に残る仕事がしたい」「完成した“作品”を見て達成感を味わいたい」と思うなら、大工はまさにピッタリの職種といえるでしょう。

3-2. 「職人」として腕を磨き成長し続ける喜びを感じられる

大工の仕事には、「職人」として腕を磨き、成長し続けていくという喜びがあります。

家づくりに必要な知識は幅広く、構造・木材の特性・道具の使い方・図面の読み方など、学ぶべきことは多岐にわたります。

そうした数々の技術を一つひとつ地道に身につけ、経験を積み重ねていくことで、大工としての腕が磨かれ、任される仕事の幅も広がっていくからです。

若いうちは、親方や先輩のサポートに回ったり、ビス留め(小ぶりのネジを打ち込んで部材同士を固定する作業)したりといった基礎的な作業中心ですが、やがては完成度の高さが問われる工程を任されるようになっていきます。

また、大工の仕事は技術力が仕上がりにダイレクトに表れるため、任される仕事の種類という客観的な評価軸だけでなく、自分の腕前が上がっていることを常に実感できるという側面もあります。

一人前になるまでに、鳶職が3〜5年とされるのに対し、大工は5〜10年。

時間はかかりますが、その分確かな技術が身につき、職人としての信頼にもつながっていきます。

手に職をつけ、腕を磨き続けて長く活躍したいという思いを持っている人にとっては、大工は理想的な選択肢といえるでしょう。

| 昔よりも低くなってきている大工のハードル |

|---|

| 近年、大工仕事の現場では、プレカット(あらかじめ工場の機械で加工しておくこと)が普及によって、現場で木を切ったり削ったりする機会が少なくなってきています。 大工の仕事は、用意された部材を図面どおりに正しく組み立てていく作業が中心となっており、「職人技」を求められる場面は昔よりも少なくなっています。 そのため、「技術が身につくまで大変そう」「難しそう」というイメージが少し和らぎ、昔に比べて大工の仕事は始めやすくなっているといえるでしょう。 ただし、「職人度」は会社によって大きく違い、プレカット中心の会社もあれば、伝統的技術を重視する会社もあります。 見学や体験をして職場の雰囲気を自分の目で確かめてみるのがおすすめです。 逆に、職人技を身につけたいという思いが強いのであれば、たとえば大工は大工でも「宮大工(神社仏閣などを手掛ける大工)」などの道を考えるのもよいでしょう。 |

3-3. 体への負担が比較的少ない

大工の仕事は、体力勝負なところもある鳶職に比べ、体への負担が軽めです。

下表は、その理由をまとめたものです。

| 大工のほうが体への負担が軽い理由 | |

|---|---|

| 鳶職だと…… | 大工なら…… |

| 屋外作業を継続する必要があり、真夏の炎天下のような過酷な環境での作業が避けられない | 上棟を終えた段階からは屋根の下での作業中心となる |

| 常に高所での作業が中心で、精神的・肉体的に緊張を強いられる場面が多い | 屋根の野地板を張るなど高所作業はあっても一時的 |

| 足場材や鉄骨などの非常に重い資材を担いで持ち運び、組み上げるため、腰や肩への負担が大きい | 鋼材よりも軽い木材を、必要な分だけ都度運んで加工するため、重い資材を何度もまとめて運ぶことは少ない傾向 |

とにかく体力が求められる鳶職の場合、ある程度年齢を重ねると、現場監督になるなど指示・指導する側に回るケースが多いです。

もちろん、50代になろうと60代になろうと現場仕事をバリバリ続ける鳶職人もいますが、体力維持や健康管理が大前提です。

その点、大工は鳶職よりも身体的ストレスが少ないといえ、長く続けられる可能性も高まるといえるでしょう。

「体力にそこまでの自信がない」「20年後、30年後も無理せず続けたい」と考える人にとって、大工の仕事環境は魅力的です。

3-4. 経験を積めば独立も目指しやすい

大工は、技術と経験がものをいう職業だからこそ、独立を目指しやすい職種でもあります。

一定の現場経験を積めば、親方のもとを離れて個人事業主として仕事を請け負ったり、小さな工務店を立ち上げたりと、働き方の幅を自分で広げていくことができます。

というのも、仕事をするのに大型機材や大人数を要するわけではないため、いわゆる「ひとり親方」(従業員を雇わずに自分一人で仕事を請け負うスタイル)としてのスタートが切りやすいからです。

小規模リフォームやちょっとした修繕など、自分ひとりで対応できる現場が多いため、個人案件を受けるチャンスがあり、地域密着型で長く働ける可能性が高いといえます。

一方、鳶職にも独立の道はありますが、「まずは自分ひとりで独立してみよう」というスタートは、大工に比べると難易度が高いです。

独立したての鳶職人は受注が安定しないだけでなく、小さい規模の案件からのスタートになるため、見入りも少なくなります。また会社として大きくしていくには人材不足、資材やエネルギーの高止まりなどの影響でコストが嵩み、結果的に倒産に追い込まれてしまうケースが多いです。

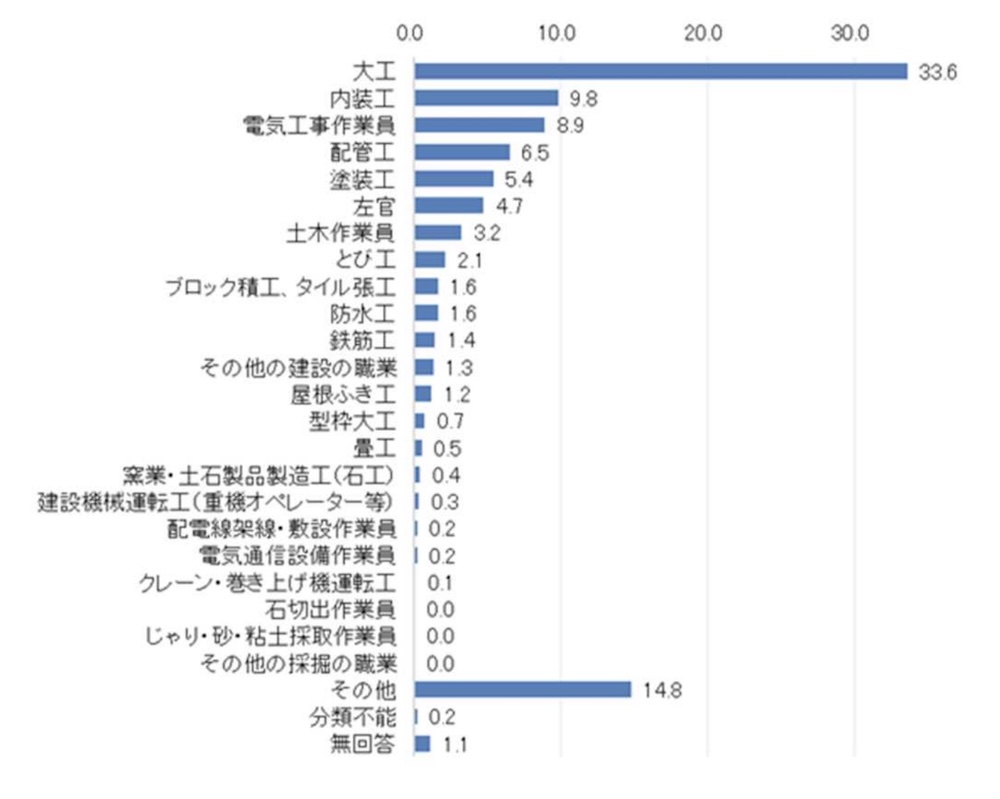

事実、厚生労働省の建設業に従事する一人親方を対象としたアンケート調査によれば、職種別割合では大工が圧倒的に多く33.6%を占めており、鳶は2.1%にとどまっています。

【建設業に従事する一人親方を対象としたアンケート調査】

「将来的には自分の裁量で仕事を選びたい」「地に足のついた働き方をしたい」と考える人にとって、大工は将来設計のしやすい職種といえるでしょう。

4. 鳶職と大工の大変だと思う一面

ここまで鳶職と大工の魅力ややりがいといったポジティブな一面をお伝えしてきましたが、当然ながら、職人ならではの大変な一面もあります。

事前に覚悟ができていないと、実際に働き始めてからの思わぬギャップにやめたくなってしまう恐れもあるため、今のうちにしっかりと理解しておきましょう。

鳶職と大工の大変だと思う一面を、7つの項目に分けて表にまとめてみました。

※表記補足(大変さが大きい=◯、中間=△、少ない=×)

| 比較項目 | 鳶職 | 大工 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 身体的負担 | ◯ | △ | 鳶職は重い資材の持ち運び+高所作業があり、大工と比べると身体的負担が大きい。 |

| 危険度 | ◯ | △ | 鳶職は落下事故など命に関わるリスクが高い。 |

| 天候の影響 | ◯ | △ | 鳶職は屋外作業が主なため、暑さ・寒さ・風雨の影響を大きく受ける。大工は一部屋内作業あり。 |

| 技術習得の難易度 | △ | ◯ | 大工は木材の性質理解・設計・仕上げまで多様な技術が必要。 |

| 対人対応 | × | ◯ | 大工は施主とのやり取りや説明対応が発生しやすい。 鳶職は基本的にチーム内作業が多く、対外的なやり取りは少なめ。 |

| 精神的プレッシャー | ◯

「ミス=命取り」安全確認・声かけの責任がある |

◯

施主の要望に応える完成度への責任や、変更対応への柔軟さが必要になる |

どちらも高いが、プレッシャーの種類が異なる。 |

| 一人前になるまでの期間 | △ 3〜5年程度 |

◯ 5〜10年程度 |

大工は習得すべき技術の幅が広く、一人前になるまでに鳶職より時間がかかる傾向にある。 |

よく3K(きつい・汚い・危険)と揶揄されていた建設業ですが、近年は人手不足や働き方改革などにより、業界全体的にそのイメージは払拭されつつあります。

しかし、仕事の特性上、表の中で紹介した以下のような鳶職ならではの大変さは依然として残っているのも事実です。

|

鳶の仕事の辛さ

|

|---|

|

業界の特性上、昔ながらの厳しい上下関係が残っている職場も多い点は両職種の共通の大変さかもしれませんが、基本的には鳶職も大工も、一口に「大変」といっても大変さの内容や質はこのように大きく異なるのです。

5. 鳶職か大工か?おすすめな人の特徴|簡易チェックリスト付き

ここまで、鳶職と大工それぞれの魅力ややりがい、大変な一面についてご紹介してきました。

ですが、「どちらにも良さがあるのはわかったけれど、結局、自分にはどっちが向いているの?」と迷ってしまっている人も多いかと思います。

結論、今までの説明を元にしたそれぞれおすすめな人の特徴は、以下の通りです。

| 鳶職がおすすめな人 | 大工がおすすめな人 |

|---|---|

|

|

さらに、あなたが鳶職と大工のどちらにより適性があるかを見極めるためのチェックリストをご用意しました。

このリストは、前章・前々章で取り上げた両職種の特性に加えて、現場の傾向や働き方の違いなども踏まえて作成したものです。

| 質問項目 | 鳶職タイプ | 大工タイプ |

|---|---|---|

| 高所での作業に抵抗がない | はい | いいえ |

| 大きな構造物に関わるダイナミックな仕事がしたい | はい | いいえ |

| 長い下積みより、若いうちから現場でガンガン経験を積みたい | はい | いいえ |

| 自分ひとりだけで作業するよりも、チームでの連携プレーにやりがいを感じる | はい | いいえ |

| 給与や手当など「稼げる」かどうかが気になる | はい | いいえ |

| スピード感を持って一気に仕上げる「短期決戦型」の働き方が性に合う | はい | いいえ |

| 体力に自信がある点を活かしたい | はい | いいえ |

| 危険を伴う作業でも、冷静に対応できるタイプだと思う | はい | いいえ |

| 「作品」を残すことよりも、仲間が輝くための安全な「舞台」を作ることに魅力を感じる | はい | いいえ |

| 木材や「ものづくり」に興味がある | いいえ | はい |

| 自分の作ったものが形として残ることに魅力を感じる | いいえ | はい |

| 地道に技術を身につけ、一歩ずつ着実に成長していく実感が好き | いいえ | はい |

| 図面を見て、段取りを考えながら、ひとりで黙々と作業することが苦にならない | いいえ | はい |

| 目先の収入も大事だが、手に職をつけて長く活躍できるかをより重視したい | いいえ | はい |

| 目まぐるしく動くより、一つの作業に集中して丁寧に取り組むのが好きだ | いいえ | はい |

| 細部の仕上がりにこだわることを面倒に感じない | いいえ | はい |

| 手先が器用だとよく言われる | いいえ | はい |

| 将来的に独立して、一人または少人数で現場を任されるような働き方を実現したい | いいえ | はい |

| 「はい」の数の合計 |

各項目について「はい」と答えた数を集計し、「鳶職タイプ」と「大工タイプ」のどちらにより多く当てはまるかを判断のヒントにしてみてくださいね。

6. 未経験から鳶職を目指すなら、エルラインにお越しください

「体を動かす仕事に挑戦したい」

「手に職をつけたい」

建築系の仕事に興味はあるけれど、未経験だから不安……と迷っているなら、株式会社エルラインをご検討ください。

私たちエルラインが進めているのは、IT活用やシステム化による現場管理の効率化や工程の見える化。

建築業の「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを払拭する、安心・快適に働ける環境づくりに力を入れるとともに、上場を目指しています。

また、未経験でも安心して技術や知識を身につけていける、充実したサポート体制を整備。

ゼロから現場のプロを目指せる環境が整っている会社です。

◎都内・関東近郊の現場中心。出張はほぼなし

◎隔週休2日制(日曜+第2・第4土曜)で、週末も充実!

◎休みが取りやすい職場体制。プライベートも大切にできる

◎大型案件を多数受注。大規模プロジェクトに携われる

◎売上高100億円超の安定基盤で、将来を見据えて働ける安心感

今はまだ仕事内容をイメージできない方も、「やってみようかな」という気持ちがあれば大丈夫。

最初は誰もが初心者です。分からないことは何度でも聞いてください。

頑張る姿勢をしっかり評価する社風のもとで、確実にステップアップしていってください。

必要な資格は、もちろん、会社が全額負担で取得支援します。

▼職場見学・現場見学を随時実施!

「少し気になる」「ちょっと話を聞いてみたい」そんな軽い気持ちで構いません。

まずはお気軽にご連絡ください。

あなたの新しいチャレンジを、私たちが全力で応援します!

7. まとめ

鳶職と大工との違いや、それぞれの魅力ややりがいについてご紹介しました。

要点をまとめたものが、下表です。

| 比較項目 | 鳶職 | 大工 |

|---|---|---|

| 役割・仕事内容 | 「高所での作業担当」 足場の組立・解体 | 「建物をかたち作る役」 木造の建物の建築 |

| 求められる資質 |

|

|

| 作業スタイル | チームワークがメイン | 個人プレーが中心 |

| 平均年収 | 約506万円 | 約449万円 |

| 働き方 | 現場カレンダー次第だが、基本は月〜土の週6日勤務ということが一般的。 (天候により休工となったり、工期が押すと残業・休出になったりする場合あり) 実労働時間は6~7時間程度 | |

| 魅力・やりがい |

|

|

| 大変さ |

|

|

| 一人前になるまでの期間目安 | 3〜5年程度 | 5〜10年程度 |

本記事が、鳶職と大工との違いについての理解を深め、進路選択に当たっての判断基準を得る一助となりましたら幸いです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

鳶の仕事を5つの種類別に徹底解説!よくある疑問6つと向いている人

足場屋と鳶職の違いは?仕事内容、年収、きつさ等を足場会社が解説

稼げる職人ランキングTOP10!収入アップのイメージや将来性まで

コメント