職人として就職や転職を考える際に、

「生活を安定させたいから、未経験でも稼げる職人になりたい」

「経験を積むことで稼げるようになる職種を選んで、高収入を目指したい」

このように考えて、どの職種がいいのかわからずお悩みの人もいらっしゃるでしょう。

結論から申し上げると、どの職人も就職する企業規模や経験年数、役職などによって収入は大きく変わります。しかし、平均年収から「稼ぎやすい職種」を把握することは可能です。

下記は、全建総連東京都連合会の「2 0 2 4 年 ( R 6 年 ) 賃 金 調 査 報 告 書」の調査結果に記載された、職種別の月給から算出した年収をランキング化したものです。

【高収入が期待できる職人ランキングTOP10】

| 職種 | 推定平均年収 | 仕事の特徴 | |

|---|---|---|---|

| 1位 | 土木作業員 | 約526万円 | ・道路、橋、トンネル、河川などのインフラ整備や補修工事を現場で行う ・重機の操作や資材の運搬・設置、型枠・鉄筋作業など幅広い工程に関わる |

| 2位 | 鳶(とび)工 | 約506万円 | ・高所での足場の組立・解体や、鉄骨・資材の運搬・設置を行う ・ビルや橋などの建設現場で、安全かつ迅速に作業できる高度な技能が求められる |

| 3位 | 配管工 | 約498万円 | ・水道、ガス、空調、排水などの配管を取り付け・接続・修理する ・建物や工場内で快適かつ安全な設備環境を支える重要な役割を担う |

| 4位 | 電気工 | 約481万円 | ・建物や施設の照明、コンセント、配電盤などの電気設備を設置・配線・点検・修理する ・安全基準に従い、快適で機能的な電気環境を整える役割を担う |

| 5位 | 防水工 | 約481万円 | ・建物の屋上、外壁、地下などに防水材を施工し、水の侵入を防ぐ ・雨漏りや構造劣化を防ぎ、建物の寿命を延ばす重要な役割を担う |

| 6位 | 設備工 | 約479万円 | ・建物内の給排水・空調・衛生などの各種設備機器を設置・配管・調整する ・快適で機能的な建物環境を整えるために、配管工や電気工と連携して施工を行う |

| 7位 | 塗装工 | 約477万円 | ・建物や構造物の外壁・内装・鉄部などに塗料を塗って、美観を整えたり、サビや劣化から保護したりする |

| 8位 | 大工 | 約450万円 | ・住宅や建物の柱・壁・床などの木造部分を設計図に基づいて加工・組立て・施工する ・木材の性質を活かして、建築の骨組みや内装の仕上げを行う重要な役割を担う |

| 9位 | 内装仕上工 | 約448万円 | ・建物の壁紙貼り、床材敷設、天井仕上げなど、室内の仕上げ作業を担当する ・美観と機能性を両立させるために、丁寧な施工技術が必要になる |

| 10位 | 左官工 | 約439万円 | ・コンクリートやモルタル、漆喰(しっくい)などの材料を使って、壁や床、塀などの仕上げや補修を行う ・建物の耐久性や美観を高めるために、塗り厚さや表面の仕上げに細かい技術が必要になる |

参照:全建総連東京都連合会「2 0 2 4 年 ( R 6 年 ) 賃 金 調 査 報 告 書」

※職種別の1ヵ月あたり賃金(常用・月固定給)×12ヵ月で算出

国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、全国の平均給与は460万円であるため、7位の塗装工までが平均以上、つまり「高収入」といえるでしょう。

ただし、上記の推定平均年収は、会社に雇われている見習いからベテランまですべてを含めた平均金額であり、独立したケースなども含まれておりません。

また資格などでも収入は大きく変化するため、上記の平均年収よりもさらに稼げる可能性は十分にあります。

そのため、職種ごとの稼ぎやすさや将来性を知るためにも、仕事内容や必要な資格、収入の変化イメージなどを知ったうえで判断することが大切です。

この記事では、それぞれの職種についてより詳しく解説しつつ、キャリアアップする過程の年収イメージを紹介しています。参考にしていただくことで、将来設計をイメージしやすくなりますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 【1位】土木作業員の概要と収入モデルケース

もっとも平均年収が高いと考えられるのが「土木作業員」で、推定平均年収は約526万円です。

土木工事の現場で従事している人が「土木作業員」で、以下のような仕事を行います。

- 道路や橋などのインフラ整備や補修

- 土地の掘削・整地・埋戻し

- 資材や土砂の運搬

- 鉄筋の組立て

- コンクリートの打設や舗装作業

- 重機の操作(資格取得後) など

このように、現場によって多種多様な業務を行う職種であり、社会インフラを支える重要な役割を担っています。

1-1. 高収入な理由

土木作業員が高収入になるのは、主に以下のような3つの要因があります。

- 景気に左右されにくく安定した需要がある

- 労働環境が過酷になりやすいが、しっかり給与に反映される

- 現場の規模や責任の大きさに応じて給与が変わる

土木作業員は、インフラ整備や公共事業に従事することが多く、これらの分野は国や自治体による継続的に投資されています。そのため、景気の変動に左右されにくく、安定した需要がある職種です。

企業や地域によって異なりますが、平均的には労働時間が長く、体力的な負担も大きいものの、それに見合った報酬が支払われることが多く、経験を積むことで給与がアップします。福利厚生も充実している企業が多く、安定した生活を確保しやすいでしょう。

都市部や大規模な公共工事・開発プロジェクトでは、作業員の需要が高くなるため、現場の規模や責任の大きさに応じて賃金水準も上昇します。

また、土木作業員の仕事は専門的な知識や技術が求められるだけでなく、危険を伴う現場や厳しい気象条件下での作業も多くあります。こうしたリスクや過酷な労働環境に対する危険手当が上乗せされることも、ほかの職種と比べて年収が高くなる要因です。

土木作業員は、経験年数や取得資格によって昇給幅が大きい職種でもあります。たとえば、土木施工管理技士や重機オペレーターなどの資格を取得することで、より高度な業務や管理職に就くことができ、年収を大きく伸ばせる可能性があります。

ベテランや資格保有者は、未経験者や無資格者と比べて数十万円から数百万円単位で年収が上昇するケースも珍しくありません。

1-2. 収入アップのイメージ

土木作業員としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【土木作業員の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い・未経験 | 20万~25万円 | 300万~400万円 |

| 一人前(経験3~5年) | 30万~38万円 | 400万~550万円 |

| 役職有(職長・主任) | 40万~55万円 | 600万~800万円 |

| 独立・会社経営 | 60万円~ | 800万円~ |

※地域・会社規模・資格・現場規模で大きく変動します

なお、独立しなくても海外勤務の会社やスーパーゼネコンに就職することで、年収1,000万円以上を目指すことも可能です。

ただし、海外勤務はTOIEC600点以上といった条件が求められ、スーパーゼネコンも一定の経験と資格保有が条件であることが多いため、ハードルが高いという特徴があります。

1-3. 将来性

土木作業員は、老朽化したインフラの維持・更新や、自然災害への対応など、今後も安定した需要が見込まれるため、将来性の高い職種といえます。

個人のキャリアアップの面から見た場合でも、現場での経験を積み、必要な資格を取得することで、作業チームのリーダーや現場監督(施工管理職)など、より責任あるポジションへ昇進することが可能です。資格取得によって業務の幅が広がり、キャリアの選択肢も増やせます。

土木作業員として十分な経験と人脈を築けば、一人親方として個人事業主になる、あるいは会社を設立して経営者となる道も目指せます。

独立後は自ら仕事を受注し、事業規模を拡大することで高収入を得ることも可能です。実際に、独立して年収1,000万円以上を実現している例もあります。

現場での経験や資格を活かして、管理職や技術職へキャリアチェンジすることも可能です。施工管理や積算・CAD設計・点検業務などの管理職や技術職に就くことで、体力的な負担が軽減され、長期的かつ安定した働き方が実現できるのです。

1-4. 必要資格・現場で役立つ資格

土木作業員になるための必須資格はありません。未経験でも就業可能です。

ただし、以下のように特定の作業を行う場合は、資格が必要です。

| 資格名 | 必要となる場面・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 車両系建設機械運転資格 | ショベルカー・ブルドーザー等の重機操作を運転する | ・ブルドーザー、トラクターショベル等:技能講習の受講(学科+実技) ・小型重機:特別教育(学科+実技) |

| 玉掛け技能講習 | クレーンなどで荷物を吊り上げる際に、ワイヤーロープやチェーンを用いて荷物に「玉掛け(吊り具を掛ける)」作業を行う | 講習の受講(学科+実技) |

| 土木施工管理技士(2級・1級) | 現場の監督・管理 | 資格試験(学科試験+実地試験) ※受験資格は学歴によって必要な実務経験が異なる |

これらの資格は就職後に取得することで、と「資格手当」や「技能手当」が支給されるケースが多く、収入アップにもつながります。

【2位】鳶(とび)工の概要と収入モデルケース

稼げる職人ランキングの第2位は、鳶(とび)工の推定平均年収は約506万円です。

鳶工とは、建設現場で高所作業を中心に足場の組立・解体や、鉄骨の組立、重量物の揚重・据付などを行う職人のことです。

【鳶工の主な業務】

| 主な鳶の種類 | 仕事内容 |

|---|---|

| 足場鳶 | 建物や橋梁などの工事現場で作業用の足場の組立て・解体 |

| 鉄骨鳶 | ビルや工場などの鉄骨構造物の骨組みを高所で組立て |

| 重量鳶 | 大型機械や重量物の運搬・設置・固定 |

安全とスピードを両立させる高度な技能が求められ、「現場の花形」と呼ばれることもあるほど、現場の最前線で活躍します。

鳶工の種類ごとの仕事についてより詳しく知りたい場合は、下記記事をご覧ください。

鳶職(とび職)とは?仕事内容からリアル年収まで足場会社が徹底解説

2-1. 高収入な理由

鳶工が高収入になるのは、以下のような要因があるからです。

- 危険度が高い分、賃金に反映される

- 専門性が特に高いため、資格取得や経験が給与に反映されやすい

鳶工が高収入である理由は、まず高所作業や重量物の取り扱いなど危険度の高い作業を日常的に行うため、そのリスクが賃金に反映されている点が挙げられます。実際、建設業の死亡事故の多くが高所作業に起因しており、危険手当や特殊作業手当が上乗せされる傾向があります。

さらに、見た目以上に高度な専門技術・判断力・安全知識が求められる仕事であり、建設業の中でも特に専門性の高い職種です。これにより、熟練者や資格保有者はより高い報酬を得やすくなっています。

2-2. 収入アップのイメージ

鳶工としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【鳶工の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い・未経験 | 20万~25万円 | 250万~300万円 |

| 一人前(3~7年) | 30万~40万円 | 400万~500万円 |

| 役職有(職長・主任) | 40万~50万円 | 500万~600万円 |

| 独立・会社経営 | 50万円~ | 600万円~ |

※地域・会社規模・資格・現場規模で大きく変動します

将来的に高収入になりたいのであれば、会社に就職して経験を積みつつ資格を取り、独立を目指しましょう。

2-3. 将来性

鳶職は経験と資格を積むことで、現場のリーダーや職長、さらには管理職や施工管理者へのキャリアアップが可能です。独立して一人親方や会社を設立すれば、元請から直接仕事を受注できるようになり、年収1,000万円以上も目指せます。

日本全国で橋梁や高層ビルなどの老朽化対策や新規建設が進んでいるため、鳶工の需要は一定の底堅さがあります。しかし、作業は屋外で天候に左右されやすく、体力的にもハードです。

将来のことを考えた際に体力の不安を感じるかもしれませんが、現場経験を積み、職長や現場管理者、監督など「指示・管理業務」へのキャリアアップを目指すことで、年齢や体力に左右されずに続けやすくなります。

また、厳しい工期や緊急対応などによって、残業や休日出勤も多い傾向があります。そのような要因から若手が減少しているため、経験者や有資格者の価値は今後さらに高まるでしょう。

2-4. 必要資格・現場で役立つ資格

鳶工になるための必須資格はありません。未経験でも就業可能です。

ただし、以下のように特定の作業を行う場合は、資格が必要です。

| 資格名 | 必要となる場面・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 足場の組立て等特別教育 | 足場の組立・解体・変更作業 | 講習の受講(学科+実技) |

| 足場の組立て等作業主任者 | 高さ5m以上の足場の組立・解体・変更作業の指揮監督 | 講習の受講と修了試験 ※満21歳以上かつ3年以上の実務経験、または土木・建築系学科卒業+2年以上の経験が必要 |

| 玉掛け技能講習 | vクレーンなどで荷物を吊り上げる際に、ワイヤーロープやチェーンを用いて荷物に「玉掛け(吊り具を掛ける)」作業 | 講習の受講(学科+実技) |

| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 高さ5m以上の鉄骨組立・解体作業の指揮監督 | 講習の受講と修了試験 ※満21歳以上かつ3年以上の鉄骨組立等作業経験、または土木・建築系学科卒業+2年以上の経験が必要 |

このほかに、とび技能士(1~3級)という、現場での信頼性やキャリアアップ、責任ある立場に就く際に強く求められる資格もあります。自分の技能・知識を客観的に証明できる資格であるため、鳶工で収入アップを目指すのであれば段階的に取得していきたい国家資格です。

学科と実技の試験があり、3級は受験資格不問ですが、2級は実務経験2年以上または3級合格者、1級は実務経験7年以上または2級合格後2年以上の経験が必要です。

参考記事:鳶職(とび職)とは?仕事内容からリアル年収まで足場会社が徹底解説

【3位】配管工の概要と収入モデルケース

稼げる職人ランキングの第3位は、配管工の推定平均年収は約498万円です。

配管工は建物や工場などで、

- 水道

- ガス

- 空調

などの配管を設置・点検・修理する技術職です。

図面を読み、必要な資材や道具を準備し、現場の状況を調査したうえで、配管の切断・加工・組立て・取り付けを行います。また、配管の新設工事だけでなく、既存配管の修理やメンテナンス、解体工事に伴う撤去作業も担当します。

配管は生活インフラの根幹を担うため、配管工は家庭の水回りからビルや工場の大規模設備まで幅広い現場で活躍します。

3-1. 高収入な理由

配管工が高収入になるのは、以下のような要因があるからです。

- インフラの根幹を担う安定した需要

- 高い専門性が求められ、資格によって収入アップしやすい

水道、ガス、空調などの配管設備は、生活や産業に欠かせず、需要が安定しています。

また、配管工自体が高い専門性を求められる職種であるため、スキルや経験が収入に直結し、現場経験や資格取得によって昇給・高収入が目指せます。

特に、大規模なプラントや工場の配管工事は単価が高く、繁忙期には月収40万円以上、独立すれば年収800~1,000万円を目指すことも可能です。さらに、特定の資格を取得することで、資格手当が支給されたり、より責任のあるポジションに就くことで、効率的に収入アップを目指せます。

3-2. 収入アップのイメージ

配管工としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【配管工の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い・未経験 | 20万~25万円 | 240万~300万円 |

| 一人前(中堅) | 28万~35万円 | 350万~460万円 |

| 役職有(職長・主任) | 38万~50万円 | 500万~750万円 |

| 独立・会社経営 | 40万円~ | 550万円~ |

※地域・会社規模・資格・現場規模で大きく変動します

効率的な収入アップのためにも、見習いのころから資格取得を目指して日々勉強を行うことも大切です。

3-3. 将来性

水道・ガス・空調といった生活と密接に関係する配管工の仕事は、需要が安定して続くと考えられます。特に、都市部では再開発やインフラの老朽化に伴う修繕・更新工事が増加しており、住宅やビルだけでなく、工場やプラントなど多様な現場で配管工の仕事が必要とされています。

また、配管工の業務は景気の変動やIT化の影響を受けにくく、機械やAIに代替されにくい職種です。今後も安定した仕事量が見込まれ、経験や資格を積むことでキャリアアップや独立も目指せるため、長期的に見ても将来性の高い職業です。

3-4. 必要資格・現場で役立つ資格

配管工になるための必須資格はありません。未経験でも就業可能です。

ただし、以下のように特定の作業を行う場合は、資格が必要です。

| 資格名 | 必要となる場面・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 管工事施工管理技士(2級・1級) | 大規模現場の管理・監督 | 資格試験(学科試験+実地試験) ※学歴や保有する資格によって必要な実務経験が異なる |

| 給水装置工事主任技術者 | 指定給水装置工事事業者として水道工事を行う際に責任者になる場合 | 資格試験(学科試験のみ) ※給水装置工事3年以上の実務経験が必要 |

このほかに、配管技能士(1~3級)という、現場での信頼性やキャリアアップ、責任ある立場に就く際に強く求められる資格もあります。自分の技能・知識を客観的に証明できる資格であるため、配管工として収入アップを目指すのであれば段階的に取得していきたい国家資格です。

【4位】電気工の概要と収入モデルケース

稼げる職人ランキングの第4位は、電気工の推定平均年収は約481万円です。

電気工は、住宅やビル、工場、公共施設などに電気を安全かつ効率的に供給するための配線作業や機器の設置・点検・修理などを行う専門職です。電気は現代社会のインフラの中心であり、電気工は私たちの暮らしや産業を支える重要な存在です。

具体的な業務としては、照明やコンセントの設置といった住宅内の工事から、工場やビルにおける高圧機器や制御盤の施工まで幅広く、必要に応じて設計図を確認しながら現場での作業を行います。

また、変電設備や分電盤の設置・点検といった設備管理の仕事もあり、所属先によっては、災害時の電気インフラの復旧作業を担当することもあります。

電気工が活躍する分野は多岐にわたり、

- 住宅・店舗などの建物内部の工事を行う「内線工事」

- 電柱や送電線といった屋外インフラを扱う「外線工事」

- 工場内の制御装置や機械設備を扱う「設備工事」

など、それぞれの分野で専門性が求められます。

4-1. 高収入な理由

電気工が高収入になるのは、以下のような要因があるからです。

- 国家資格が必要な専門性の高さ

- 景気などの影響を受けにくい安定した需要

電気工が高収入を得やすい理由は、まず国家資格が必須であり、一定の知識や技能が求められる専門性の高さにあります。

電気工事は資格保持者しか従事できない作業が多く、業界内での希少価値が高い職種です。さらに、電気は生活や産業に不可欠なインフラであり、景気変動や社会情勢の影響を受けにくいため、安定した需要が見込まれます。

加えて、経験やスキルを積むことで独立開業が比較的容易であり、独立後は自らの技術と営業力次第で高収入を狙うことができます。特に専門性の高い分野や緊急対応などの付加価値サービスを提供できれば、さらに収入アップが期待できます

4-2. 収入アップのイメージ

電気工としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【電気工の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い・未経験 | 20万~25万円 | 250万~300万円 |

| 一人前(中堅) | 28万~35万円 | 400万~500万円 |

| 役職有(職長等) | 38万~50万円 | 600万~800万円 |

| 独立・会社経営 | 40万~ | 600万~ |

※地域・会社規模・資格・現場規模で大きく変動します

効率的な収入アップのためには、見習いの段階から資格取得を目指し、経験を積みながらキャリアアップを図ることが重要です。

4-3. 将来性

前述したように、電気は生活や産業の基盤であり、再生可能エネルギーの普及やスマートホーム、電気自動車の充電設備拡大など、社会の変化に伴い新たな需要も増加しています。

老朽化した建物の改修や災害復旧、情報通信インフラの整備など、今後も仕事量が安定して見込まれます。就職後に現場経験を積み、管理職(施工管理技士など)や専門分野の資格を取得することで、より責任ある立場を任されるようになり、高収入も十分に目指せます。

また、独立して自ら事業を展開することで、年収1,000万円超も実現可能です。

4-4. 必要資格・現場で役立つ資格

電気工として働くためには「第二種電気工事士」または「第一種電気工事士」という国家資格が必須です。これらの資格がなければ、電気工事自体に携わることができません。

| 資格名 | 必要となる場面・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 第二種電気工事士 | 一般住宅・小規模施設の電気工事 | 資格試験(学科試験+技能試験) |

| 第一種電気工事士 | ビル・工場など大規模施設の電気工事 | 資格試験(学科試験+技能試験) ※免状(免許)の交付には、試験合格に加えて3年以上の実務経験が必要 |

ただし、これらの資格を有していなくても、電気工として就職することは可能です。多くの求人で有資格者は優遇されるものの、資格がなくてもOKとされているケースがほとんどだからです。就職後に電気工事士の資格を取得すれば問題ありません。

さらに、現場で役立つ資格として「電気工事施工管理技士(1級・2級)」や「電気主任技術者(第一種~第三種)」、「電気通信工事担任者」などがあります。

| 資格名 | 必要となる場面・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 電気工事施工管理技士(2級・1級) | 現場の管理・監督 | 資格試験(学科試験+実地試験) ※保有資格により必要な実務経験が異なる |

| 電気主任技術者(第一種~第三種) | 大型施設の電気設備の管理 | 資格試験(学科試験+実地試験) ※学歴や保有する資格によって必要な実務経験が異なる |

| 電気通信工事担任者(第二級・第一級アナログ通信/第二級・第一級デジタル通信) | 通信設備工事 | 資格試験(筆記試験のみ) |

これらの資格を取得することで、現場の管理職や専門的な工事に携わることができ、資格手当や昇進・昇給にも直結します。資格の取得には実務経験や学科・実技試験の合格が必要で、段階的なキャリアアップが可能です。

5.【5位】防水工の概要と収入モデルケース

稼げる職人ランキングの第5位は、防水工の推定平均年収は約481万円でした。

防水工は、建物の屋根や外壁、ベランダ、バルコニー、窓サッシ周辺、水回りなどに防水処理を施し、雨水や湿気の侵入を防ぐ仕事です。建物内部への水の侵入を防ぎ、建物の劣化やカビ、シミ、変色を防ぎます。

防水工の仕事は、新築時の仕上げ工事だけではありません。定期的なメンテナンスや老朽化した建物の修繕でも重要な役割を担っています。

作業は洗浄・下地処理から始まり、防水材の塗布やシートの貼付、トップコート仕上げなど多岐にわたり、建物の耐久性や安全性に直結する非常に責任のある職種です。

5-1. 高収入な理由

防水工が高収入になるのは、以下のような要因があるからです。

- 専門性が高いため技術や信頼が収入に反映される

- 現場責任者や施工管理経験があれば手当がプラスされる

防水工はランキング上位のほかの業種と同様、建設業の中でも専門性が高く、技術や信頼が直接収入に反映されやすい職種です。特に複数の防水工法(ウレタン、シート、FRPなど)を扱える職人は多くの案件に対応できるため、需要が高く選ばれる機会も増えます。

また、現場責任者や施工管理の経験がある場合は、手当や報酬が上乗せされることもあります。繁忙期には月収50万円を超えるケースも珍しくなく、信頼される仕事を積み重ねることで安定した収入が得られる点が大きな魅力です。

さらに、天候の影響を受けにくい室内(厨房、防水パン、浴室など)や地下ピットの工事にも対応できれば、年間を通じて働ける範囲が広がり、収入も安定化します。

5-2. 収入アップのイメージ

防水工としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【防水工の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い | 20万~25万円 | 240万~300万円 |

| 一人前 | 25万~30万円 | 300万~400万円 |

| 役職有(職長・主任) | 35万~50万円 | 500万~600万円 |

| 独立(一人親方) | 60万円~ | 700万円~ |

※地域・会社規模・資格・現場規模で大きく変動します

防水工は努力と経験、資格取得によって着実に収入アップを目指せる職種です。独立や管理職へのキャリアパスも現実的で、将来性の高い職業といえるでしょう。

5-3. 将来性

防水工は、建物の新築や修繕、インフラの維持管理など幅広い分野で需要が高く、今後も安定した仕事量が見込まれます。

経験を積み、防水施工技能士などの資格を取得すれば、現場全体の管理や品質管理などを担うポジションへキャリアアップが可能です。また、独立して一人親方や会社を設立すれば、自分のペースで仕事ができるだけでなく、収入アップも期待できます。

5-4. 必要資格・現場で役立つ資格

防水工になるための必須資格はありません。未経験でも就業可能です。

ただし、以下のように特定の作業を行う場合は、資格が必要です。

| 資格名 | 必要なケース・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 有機溶剤作業主任者 | 有機溶剤を使う現場 | 講習の受講と修了試験 |

| 危険物取扱者(甲種・乙種・丙種) | ウレタン等の危険物使用現場 | 資格試験(筆記試験のみ) |

このほかに、防水施工技能士(1~3級)という、現場での信頼性やキャリアアップ、責任ある立場に就く際に強く求められる資格もあります。自分の技能・知識を客観的に証明できる資格であるため、防水工として収入アップを目指すのであれば段階的に取得していきたい国家資格です。

6.【6位】設備工の概要と収入モデルケース

稼げる職人ランキングの第6位は、設備工の推定平均年収は約479万円です。

設備工は、建物や工場、商業施設などに必要な「インフラ設備」を設計・設置・メンテナンスする専門職です。

主な業務は、

- 給排水

- 空調

- 電気

- ガス

などの設備の新設・改修・点検・修理など多岐にわたります。

現場では図面をもとに配管や配線を行い、各設備の正常な稼働を支える役割を担います。建設現場だけでなく、既存施設のメンテナンスや更新工事も重要な仕事であり、建物の快適性・安全性を守るために不可欠な存在です。

6-1. 高収入な理由

設備工が高収入になるのは、以下のような要因があるからです。

- 景気や時代の影響を受けにくい安定した需要がある

- 資格の取得や技術を磨くことで直接評価されやすい

設備工が高収入を得やすい理由は、まず生活インフラを支える専門性の高さにあります。電気・空調・給排水などはどの建物にも必須であり、景気や時代の影響を受けにくい安定した需要があります。

さらに、資格や技術力が直接評価されやすく、難易度の高い作業や責任ある現場を任されるほど報酬も上がります。独立開業の道も開けており、経験と人脈を活かして自分の裁量で高収入を目指すことも可能です。

6-2. 収入アップのイメージ

設備工としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【設備工の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い | 20万~25万円 | 240万~300万円 |

| 一人前 | 30万~45万円 | 350万~550万円 |

| 役職有(職長・主任) | 40万~60万円 | 600万~800万円 |

| 独立(一人親方) | 50万円~ | 600万円~ |

設備工は、資格取得や経験の積み重ねが確実な収入アップと安定につながります。

6-3. 将来性

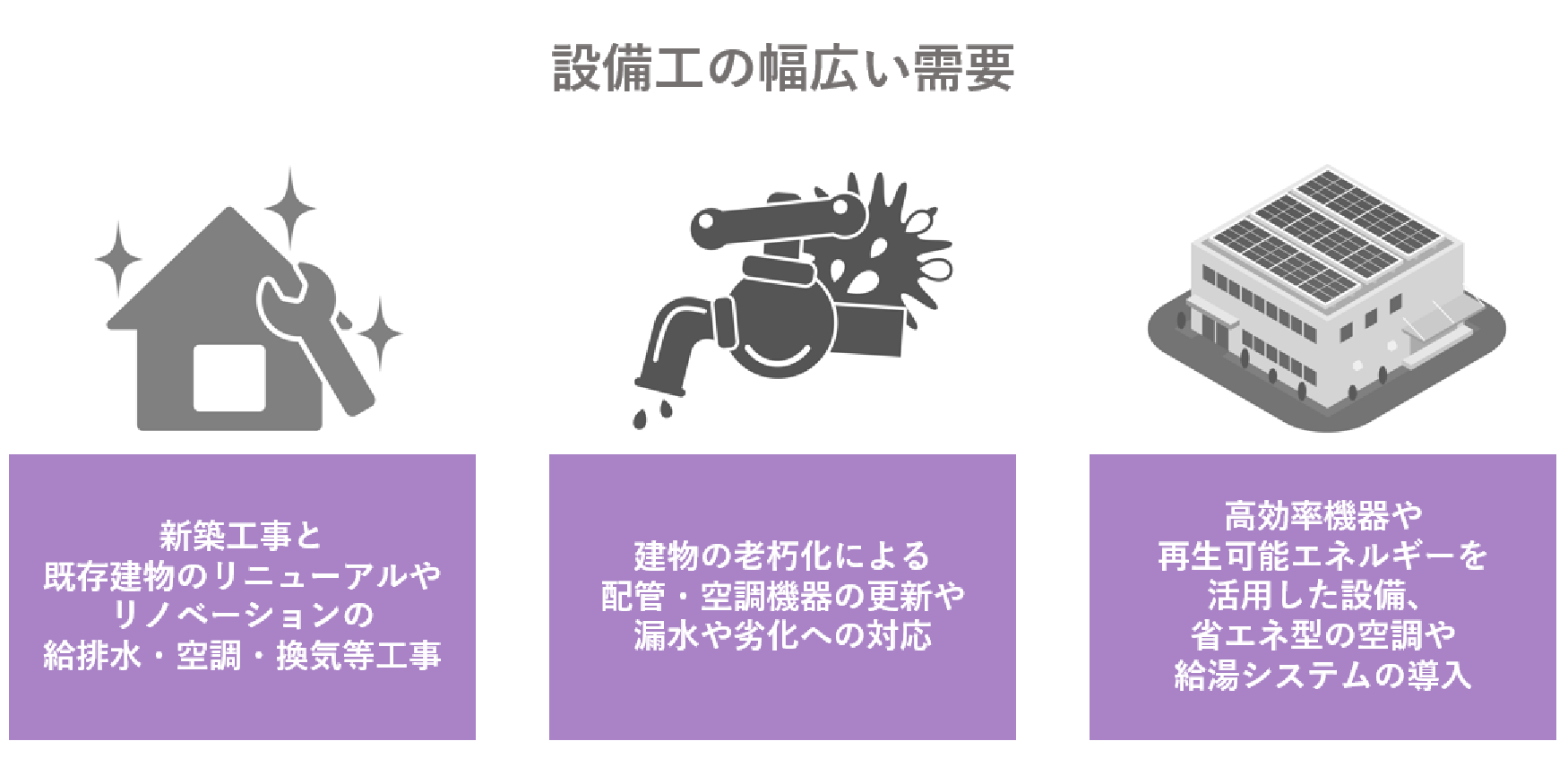

設備工は、下図のように都市のインフラや建物の機能を支える欠かせない職種であり、今後も高い将来性が見込まれています。

近年ではIoTやAIを活用したスマート設備の普及により、遠隔制御や自動監視、異常検知といった新機能に対応できる知識も必要とされ、設備管理や保守の現場も高度化が進行中です。

これに伴い、BIMなどの設計支援ツールや3D図面との連携といったデジタル技術の理解も、今後の設備工にとって重要なスキルとなっていくでしょう。

こうした中で設備工は、経験を積みながらさまざまな国家資格を取得することで、施工管理者や現場責任者としてキャリアアップが可能です。

たとえば、

- 管工事施工管理技士

- 給水装置工事主任技術者

- 冷凍機械責任者

などの資格を取得すれば、大規模な工事現場の管理を任される立場になれるうえ、ゼネコンや設計事務所とのやり取りにおいても高い評価を受けられるようになります。

また、経験と人脈を活かして独立開業を果たすことも可能で、特に住宅設備や店舗工事、マンション管理会社との直接契約などを行うことで、収入面でも大きな飛躍が期待できます。継続的に学び、実績を積み重ねていくことで、安定と成長の両方を得られる将来性の高い仕事だといえるでしょう。

6-4. 必要資格・現場で役立つ資格

設備工事は業務内容によって法定資格が必要な場合が多く、資格を持つことで現場での信頼や収入アップにつながります。以下の表は代表的な資格とその概要です。

| 資格名 | 必要なケース・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 第二種電気工事士 | 一般住宅・小規模施設の電気工事 | 資格試験(学科試験+技能試験) |

| 第一種電気工事士 | ビル・工場など大規模施設の電気工事 | 資格試験(学科試験+技能試験) |

| 管工事施工管理技士(2級・1級) | 給排水・空調配管工事の施工管理 | 資格試験(学科試験+実地試験) ※学歴や保有する資格によって必要な実務経験が異なる |

| 建築設備士 | 建築物の設備設計・施工管理(大規模建築物等) | 資格試験(学科試験+実地試験) ※学歴や保有する資格によって必要な実務経験が異なる |

| 冷凍機械責任者(第一種~第三種) | 一定以上の規模の冷凍・空調設備の管理・運転 | 資格試験(筆記試験のみ) |

| 給水装置工事主任技術者 | 給水装置工事の監督・主任技術者となる場合 | 資格試験(筆記試験のみ) ※学歴や保有する資格によって必要な実務経験が異なる |

表を見て、「なぜ電気工事士の資格が必要なの?」と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。設備工の業務は非常に多岐にわたるため、給湯器やポンプの電源接続作業や空調機(エアコン)の電源や制御配線など、設備工が電気工事の作業も担当するケースがあるからです。

他にも配管工に必要な資格を取得するケースも多く、設備工の仕事にはさまざまな資格が関係していることがわかります。

これらの資格は、現場での作業範囲拡大やキャリアアップに直結し、資格手当や昇給の対象になるため、積極的に取得していきましょう。

7.【7位】塗装工の概要と収入モデルケース

稼げる職人ランキングの第7位は、塗装工の推定平均年収は約477万円です。

ここまでが、全国の平均給与460万円を超える、「高収入」の職種と言えるでしょう。

塗装工は、建物や自動車、家具などさまざまな対象物に塗料を施す専門職です。美観を整えるとともに、耐久性や防水、断熱などの機能を付加します。

作業工程には、

- 塗装前の下地処理(ケレンやひび割れ補修など)

- 養生(塗装しない部分の保護)

- 塗料の調合

- ハケやローラー、スプレーガンによる塗装

- 乾燥・重ね塗り

- 仕上がり検査、清掃・片付け

などが含まれます。

現場は多岐にわたり、季節や天候、高所作業といった厳しい環境での作業も少なくありません。

7-1. 高収入な理由

塗装工が高収入になるのは、以下のような要因があるからです。

- 専門性が高く安定した需要がある

- 新工法に対応できれば職人としての希少価値を高められる

- 現場管理や技術を複数習得することで収入アップできる

塗装工が高収入を得やすい理由は、専門性の高さと需要の安定性にあります。塗装は建物の美観や耐久性を保つために不可欠であり、定期的なメンテナンスやリフォーム需要が絶えません。

特に高機能塗料(遮熱・断熱・光触媒など)や新工法に対応できる職人は希少価値が高いため、高単価の案件を受けやすくなります。また、現場管理や複数の技術を持つことで収入を上げることも可能です。

未経験や見習いから経験を積み、資格や技術を身につけることで年収600万円以上を目指すことも可能です。独立して事業主になると、案件数や営業力次第でさらに高収入を得られるケースもあります。

7-2. 収入アップのイメージ

塗装工としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【塗装工の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い | 20万~23万円 | 240万~280万円 |

| 一人前 | 25万~30万円 | 300万~400万円 |

| 役職有(職長・主任) | 40万~50万円 | 480万~600万円 |

| 独立(一人親方) | 50万円~ | 600万円~ |

※地域・会社規模・資格・現場規模で大きく変動します

塗装工は経験や資格、実績に応じて段階的にキャリアアップできる職種であり、技術職の中でも独立開業による飛躍が目指せる分野のひとつです。

継続的にスキルを磨きながら資格を取得し、責任ある立場に挑戦する意欲があれば、将来的に高収入や安定した仕事の確保も十分に可能です。

7-3. 将来性

塗装工の将来性は高いといえます。建物の新築・リフォーム需要が安定しており、特に外壁や屋根の塗装は定期的なメンテナンスが不可欠だからです。

リフォーム市場の拡大、高機能塗料や省エネ・環境対応塗料の普及、公共工事の継続などにより、今後も安定した仕事量が見込まれています。

また、近年はドローンやロボットを活用した高所点検や塗装などの新技術の導入も進んでいます。そのため、このような新しい工法に対応できる専門性の高い職人になれば、価値はさらに高まるでしょう。

経験を積み、国家資格を取得すれば現場管理職や施工管理者へのキャリアアップも可能です。独立開業すれば、自分の裁量で案件を選び、1,000万円以上の高収入を目指すこともできます。

7-4. 必要資格・現場で役立つ資格

塗装工になるための必須資格はありません。未経験でも就業可能です。

ただし、以下のように特定の作業を行う場合は、資格が必要です。

| 資格名 | 必要なケース・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 有機溶剤作業主任者 | 有機溶剤を使う現場での指揮・監視 | 講習の受講と修了試験 |

| 足場の組立て等作業主任者 | 高所作業・足場組立現場高さ5m以上の足場の組立・解体・変更作業の指揮監督 | 講習の受講と修了試験 ※満21歳以上かつ3年以上の実務経験、または土木・建築系学科卒業+2年以上の経験が必要 |

このほかに、塗装技能士(2級・1級)という、現場での信頼性やキャリアアップ、責任ある立場に就く際に強く求められる資格もあります。自分の技能・知識を客観的に証明できる資格であるため、塗装工として収入アップを目指すのであれば段階的に取得していきたい国家資格です。

また、有機溶剤作業主任者や足場の組立て等作業主任者は、現場の安全管理や法令遵守のために不可欠です。

塗装工の仕事についてより詳しく知りたい場合は、下記記事をご覧ください。

塗装工とは?向いている人から年収まで塗装会社が徹底解説

8.【8位】大工の概要と収入モデルケース

稼げる職人ランキングの第8位は、大工の推定平均年収は約450万円です。

7位の塗装工までが平均年収である460万円を超えていますが、これ以降の順位が平均年収以下になります。とはいえ、働き方によっては平均年収以上を稼ぐことも可能です。

大工は、住宅やビル、商業施設などの建築物の骨組みや内装、外装の木工事を担当する職人です。

大工の業務は、以下の2つに分けられます。

- 設計図に基づき木材を加工・組立てて建物の構造を作る「構造大工」

- 床・壁・天井・階段・建具などの仕上げを行う「造作大工」

現場では木材の寸法取り、

- 切断

- 組立て

- 金物の取り付け

- 断熱材の施工

など幅広い作業を行い、建築現場の最前線で建物の品質や安全性を支える重要な役割を担っています。近年はプレカット材(工場であらかじめ加工しておいた木材)の普及により、加工よりも現場での組立て作業が中心です。

8-1. あまり収入が高くない理由

大工の収入がほかの職人と比べて高くなりにくい要因として、以下のような理由があります。

- 多重下請構造の末端に位置する

- 従来の大工技術の需要が減少している

まず、住宅建築の分野では多重下請構造(※)が一般的であり、末端層になりやすい大工は手元に残る報酬が少なくなりやすい傾向があります。

※元請企業が仕事を直接請け負ったあと、それを複数段階にわたって別の企業や個人に再委託していく構造のこと

また、プレカット材や工場生産の普及、建築工法の多様化により、従来の大工技術の需要が減少し、単価が下がる傾向にあります。加えて、建設業界全体の価格競争や人手不足による労働環境の厳しさも、収入アップを難しくしている要因です。

8-2. 収入アップのイメージ

大工としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【大工の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い | 20万~25万円 | 240万~300万円 |

| 一人前 | 25万~30万円 | 350万~400万円 |

| ベテラン | 30万~45万円 | 450万~600万円 |

| 独立 | 40万円~ | 520万円~ |

※地域・会社規模・資格・現場規模で大きく変動します

大工は「技術職」から始まり、経験と努力に応じて責任者・独立・設計職・管理職など多彩なキャリアに発展できる職業です。そのため、設計職のように体力を気にせず長く続けられる職へのキャリアチェンジも可能です。

8-3. 将来性

大工の将来性は、住宅や建築物の新築・リフォーム需要の動向に左右されます。

新築着工数が減少傾向にある一方、既存住宅のリフォームやリノベーション、耐震補強、古民家再生などの分野では今後も一定の需要が見込まれます。また、伝統工法や特殊な木造建築、注文住宅など高付加価値分野では専門技術を持つ大工の需要も根強く残っています。

経験を積み、技能士や建築士などの資格を取得すれば、現場監督や施工管理、設計業務などへのキャリアアップが可能です。独立して工務店やリフォーム会社を経営すれば、営業力や人脈次第で高収入を目指せます。

8-4. 必要資格・現場で役立つ資格

大工になるための必須資格はありません。未経験でも就業可能です。

ただし、以下のように特定の作業を行う場合は、資格が必要です。

| 資格名 | 必要なケース・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 木造建築物の組立等作業主任者 | 高所作業や現場管理 | 講習の受講と修了試験 ※実務経験が3年以上必要 |

| 職長・安全衛生責任者 | 現場責任者・安全管理 | 講習の受講と修了試験 |

| 建築士(2級・1級) | 設計・監理業務、独立開業 | 資格試験(学科試験+技能試験) ※学歴によって必要な実務経験が異なる |

このほかに、建築大工技能士(2級・1級)という、現場での信頼性やキャリアアップ、責任ある立場に就く際に強く求められる資格もあります。自分の技能・知識を客観的に証明できる資格であるため、大工として収入アップを目指すのであれば段階的に取得していきたい国家資格です。

また、大工をしながら建築士の資格を取得し、独立して工務店を設立したり、建築士にキャリアチェンジするケースもあります。建築士の資格があれば、設計事務所を開設したり、自ら元請として案件を取ったりすることも可能になるため、収入アップや業務範囲の拡大を目指すなら必須の資格といえるでしょう。

9.【9位】内装仕上工の概要と収入モデルケース

稼げる職人ランキングの第9位の内装仕上工の推定平均年収は約448万円です。大工と同様に平均年収以下ではありますが、働き方によっては平均年収以上を稼ぐことも可能です。

内装仕上工は、建物の室内空間を快適かつ美しく仕上げる専門職で、床・壁・天井などの仕上げ作業が主な業務となります。

具体的には、

- カーペットや床タイルの敷設

- 壁紙貼り

- 塗装仕上げ

- ボード張り

- 鋼製下地組立

などを行います。

これらの作業は、住宅に限らずオフィスビルや商業施設などどのような建物にも必要とされ、建物の雰囲気や機能性を大きく左右します。そのため、内装仕上工は、細やかな技術と手先の器用さが求められる仕事です。

9-1. あまり収入が高くない理由

内装仕上工の収入がほかの職人と比べて高くなりにくい要因として、以下のような理由があります。

- 作業単価が低い

- 繁忙期と閑散期の差が収入に直結しやすい

まず、内装仕上工事は作業単価が比較的低く設定されていることが多く、建築業界における多重下請構造の中で、内装仕上工の位置は「末端層(2次下請〜孫請・ひ孫請クラス)」に位置することが多い点です。

また、内装工事の単価が比較的標準化されているため、現場ごとの受注単価が大きく変動しにくく、繁忙期と閑散期の差が収入に直結しやすい点も挙げられます。

9-2. 収入アップのイメージ

内装仕上工としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【内装仕上工の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い | 20万~25万円 | 250万~300万円 |

| 一人前 | 28万~35万円 | 370万~460万円 |

| ベテラン | 30万~45万円 | 480万~600万円 |

| 独立 | 40万円~ | 500万円~ |

※地域・会社規模・資格・現場規模で大きく変動します

内装仕上工として大きく稼ぎたい場合は、独立して元請になることが重要です。また、建築士の資格を取得し、設計や監理業務に進むこともできます。

9-3. 将来性

内装仕上工は新築工事だけでなく、リフォームやリノベーション、店舗・オフィスの改装需要も高く、今後も一定の仕事量が見込まれます。

キャリアアップとしては、現場経験を積み、資格を取得することで管理職や現場リーダーとして活躍できるほか、独立して一人親方や会社経営者となれば高収入も期待できます。

管理職や建築士の資格を取得して元請となることを目指すことで、さらに収入を増やしてや安定性を高めることが可能です。

9-4. 必要資格・現場で役立つ資格

内装仕上工になるための必須資格はありません。未経験でも就業可能です。

ただし、以下のように特定の作業を行う場合は、資格が必要です。

| 資格名 | 必要となるケース・現場 | 取得方法・要件 |

|---|---|---|

| 建築施工管理技士 | 大規模現場の主任技術者等 | 資格試験(学科試験+実地試験) ※学歴によって必要な実務経験が異なる |

| 登録内装仕上工事基幹技能者 | 現場リーダー・管理職 | 講習の受講と修了試験 |

| 建築士(2級・1級) | 設計・監理業務、独立開業 | 資格試験(学科試験+技能試験) ※学歴によって必要な実務経験が異なる |

このほかに、内装仕上げ施工技能士(1級~3級)という、現場での信頼性やキャリアアップ、責任ある立場に就く際に強く求められる資格もあります。自分の技能・知識を客観的に証明できる資格であるため、内装仕上工として収入アップを目指すのであれば段階的に取得していきたい国家資格です。

【10位】左官工の概要と収入モデルケース

稼げる職人ランキングの第10位は、左官工の推定平均年収は約439万円でした。左官工も平均年収以下ではありますが、働き方によっては平均年収以上を稼ぐことも可能です。

左官工は、建物の壁や床などに漆喰やモルタルといった素材を「こて」で塗り、美しく仕上げる職人です。

主な業務は、

- コンクリートやブロックの下地作り

- 外壁や内壁の塗り仕上げ

- タイルや石貼り

- 防水工事

- 外構工事

などがあります。

伝統的な日本建築から現代建築まで幅広く活躍し、近年は左官材の効果や手仕事の美しさが再評価されている分野でもあります。

10-1. あまり収入が高くない理由

左官工の収入がほかの職人と比べて高くなりにくい要因として、以下のような理由があります。

- 左官工事自体の需要が減少している

- 収入が上がるまでに時間がかかる

まず、建設業界全体で左官工事の需要が減少傾向にあったこと、クロス貼りやプレハブ工法など新工法の台頭により、従来の左官工事の仕事量が減っていたことが挙げられます。ただし、先ほど解説したように、左官工の仕事は再評価されてきているため、需要はやや回復傾向にあるようです。

もう一つの理由としては、収入を上げるのに時間がかかるという点です。左官工は一人前になるまでに10年かかるといわれており、経験年数によって給与が上がる仕組みであることから、収入を上げにくいことも影響しているでしょう。

10-2. 収入アップのイメージ

左官工としてキャリアアップを目指す場合に、収入がどのように変化していくのか、具体的なイメージを見てみましょう。

【左官工の収入アップイメージ】

| キャリア段階 | 月収目安 | 年収目安 |

|---|---|---|

| 見習い | 20万~23万円 | 240万~270万円 |

| 一人前 | 25万~35万円 | 350万~500万円 |

| ベテラン | 40万~65万円 | 500万~800万円 |

| 独立・一人親方 | 40万円以上 | 500万~ |

独立後は受注量や営業力、人脈によって収入が大きく変動します。技能向上や資格取得、元請案件の獲得が収入アップのポイントです。

10-3. 将来性

左官工は伝統技術の担い手として、また現代建築においても自然素材や意匠性の高さが評価されるなど、一定の需要があります。

独立して一人親方や法人化すれば、実力や営業力次第で高収入も期待できます。管理職や現場監督、施工管理職へのキャリアアップも可能で、将来的に体力を気にしない働き方も目指せます。

10-4. 必要資格・現場で役立つ資格

左官工になるための必須資格はありません。未経験でも就業可能です。

ただし、以下のように特定の作業を行う場合は、資格が必要です。

| 資格名 | 必要となるケース | 試験内容・取得要件 |

|---|---|---|

| 登録左官基幹技能者 | 現場リーダー・管理職 | 講習の受講と修了試験 |

| 建築施工管理技士 | 大規模現場の主任技術者等 | 資格試験(学科試験+実地試験) ※学歴によって必要な実務経験が異なる |

このほかに、左官技能士(1級~3級)という、現場での信頼性やキャリアアップ、責任ある立場に就く際に強く求められる資格もあります。自分の技能・知識を客観的に証明できる資格であるため、左官工として収入アップを目指すのであれば段階的に取得していきたい国家資格です。

資格がなくても現場で働くことは可能ですが、資格取得により昇進や独立、元請としての受注にたいして有利になるため、積極的に取得しましょう。

11. 職人の求人でチェックすべき4つのポイント

ここまで稼げる職人のランキングを上位から順番にご紹介してきましたが、実際に職人の仕事を探す際に、何を基準とすべきかわからないという方もいらっしゃるでしょう。

求人の見方がわからないと、資格取得の支援が受けられなかったり、想定よりも給与が低くかったりするなど、待遇が悪い会社を選んでしまう可能性があります。

そこで本章では、求人でチェックすべきポイントを4つに分けて紹介し、それぞれのチェック項目も紹介します。

| 職人の求人でチェックすべきポイント4つ |

|---|

|

これから求人を探す方は、ぜひ参考にしてください。

11-1. 仕事内容やキャリアアップの機会の有無

まず、仕事内容やキャリアパスに関するチェックポイントです。

以下のチェック項目に書かれたことを確認しましょう。

| ☑求人票に具体的な業務内容やキャリアパスが記載されているか |

|---|

|

具体的には…

これらが記載されていれば、入社後のミスマッチを防げます。 |

| ☑未経験者・経験者どちらが対象か |

|

以下のように、対象者の条件が明確に書かれているかを確認しましょう。

そうすることで、自分の経験やスキルに合わせて、求人を絞り込めます。未経験者向けの場合は研修制度などが期待でき、経験者向けの場合は即戦力としての待遇や役職登用のチャンスがあるでしょう。 |

| ☑資格は必要か |

|

職人の中でも高額求人の場合、ある程度の経験や、現場を管理できるような資格の保有者であることが条件の場合もあります。 ミスマッチな求人に応募してしまわないように、資格が必要かどうかも確認しましょう。 |

| ☑資格取得支援や研修制度があるか |

|

資格取得支援や研修制度があるかどうかも必ず確認しましょう。 職人は資格や技能がキャリアアップや収入増に直結するため、会社が成長をサポートしてくれる体制が整っているかは大きなポイントです。 さらに、現場作業員から職長や管理職、施工管理職などへのキャリアアップや昇進の道が明示されているかも将来の働き方を考えるうえで重要です。将来を見据えて働くためにも、必ずスキルアップを後押ししてくれる会社を選びましょう。 |

11-2. 給与・手当・賞与と福利厚生の充実度

職人の求人を選ぶ際、給与や福利厚生は収入に直結するため、安心して長く働くための基盤となる非常に重要なポイントです。

以下のチェック項目に書かれたことを確認しましょう。

| ☑基本給や各種手当(資格手当・残業手当など)が明記されているか |

|

求人票に、以下が明確に記載されているかを必ず確認しましょう。

これらが曖昧な場合、実際の給与が想定より低くなるリスクがあります。 特に建設業界では、資格手当や技能手当が収入アップに直結するため、詳細な記載がある求人が安心です。 |

| ☑賞与(ボーナス)の有無や金額が記載されているか |

|

賞与(ボーナス)の有無や支給時期、金額や計算方法が明記されているかも重要なチェックポイントです。賞与がある場合、年収や生活設計に大きく影響します。 支給実績や平均額が記載されている求人は、会社の業績や従業員への還元姿勢がわかりやすく、信頼性が高いといえるでしょう。 |

| ☑社会保険(健康保険・厚生年金など)が完備されているか |

|

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの社会保険が完備されているかを必ず確認しましょう。社会保険が未加入の場合、以下が受けられません。

長期的な安心感が損なわれます。正社員求人であれば社会保険完備が基本ですが、念のため求人票をチェックするか、面接時に確認してください。 |

| ☑交通費や住宅手当、寮・社宅の有無 |

|

交通費の支給条件や上限、住宅手当の有無、寮・社宅の有無なども重要な福利厚生です。 寮・社宅や住宅手当があると生活費の負担を大きく軽減できます。また、交通費が全額支給か一部支給かも確認しましょう。 |

11-3. 安全への配慮がなされているか

職人の求人を選ぶ際、職人が安全に配慮してくれるかは安心して働くために欠かせないポイントです。建設現場や工事現場では、転落や落下物、重機との接触など多様なリスクがあり、万全な安全対策が従業員の命と健康を守ることにつながるからです。

以下のチェック項目に書かれたことを確認しましょう。

| ☑安全装備(ヘルメット・安全帯など)の着用義務や支給の有無 |

|

面接時に、ヘルメットや安全帯、安全靴などの装備が会社から支給されるか、着用が義務付けられているかを必ず確認しましょう。これらの装備は、現場での事故やケガを防ぐための基本であり、会社が安全を重視しているかどうかの指標となります。 安全装備の支給がない、または着用が徹底されていない職場は、労働災害のリスクが高まるため注意が必要です。 |

| ☑安全教育・研修が実施されているか |

|

新入社員や現場作業員に対して、安全教育や研修が定期的に実施されているかも重要なチェックポイントです。 労働安全衛生法では、労働災害防止のための教育や訓練の実施が義務付けられており、現場ごとの危険ポイントや作業手順、安全ルールを学ぶ機会があるかどうかが、事故防止の鍵となります。安全教育がしっかり行われている企業は、従業員の安全意識向上にもつながります。 職人の仕事は高所作業のように危険なものも多いため、自分自身を守るためにも従業員の安全を考えている会社を選びましょう。 職場見学などの機会もあれば、積極的に活用していきましょう。 |

11-4. 契約条件の透明性

契約条件が不明確な場合、入社後にトラブルや不利益を被るリスクがあります。

以下のチェック項目に書かれたことを確認しましょう。

| ☑労働条件(配属先、就業期間、勤務時間、休日など)が雇用契約書に明記されているか |

|

雇用契約書サインする前に、必ず以下の労働条件が具体的に明記されているか確認しましょう。

これらが曖昧な場合、予期せぬ異動や長時間労働、休日の取り扱いなどでトラブルになる可能性があります。労働基準法第15条でも、労働条件を明示することが事業者に義務付けられています。 |

| ☑契約内容が口約束や曖昧な表現になっていないか |

|

口では説明されたけれど雇用契約書には書かれていないことや、契約書に書かれた内容が「状況に応じて」といったように曖昧な表現であった場合、必ず確認しましょう。 口約束や曖昧な表現は、後々のトラブルの元であり、書面化されていない約束は、法的な効力が弱くなります。必ず書面で条件を確認し、不明確な点は事前に質問しましょう。 |

| ☑試用期間やその条件が明記されているか |

|

試用期間の有無や期間、試用中の給与・待遇などの条件が明記されているかも重要です。試用期間中は本採用と異なる条件が適用される場合があるため、必ず内容を確認しましょう。 試用期間終了後の待遇や、試用期間満了時の判断基準も明記されていると安心です。 |

| ☑雇用形態(正社員・契約社員・アルバイトなど)が明確か |

|

雇用形態が正社員か契約社員か、アルバイトかなど、雇用形態が明確に記載されているかを確認してください。雇用形態によって、給与体系や福利厚生、解雇や契約更新の条件が大きく異なります。 自分が希望する働き方に合う雇用形態かどうかを見極めることが大切です。 |

12. 未経験で高収入かつキャリアアップを目指すならエルラインへお越しください

ここまでさまざまな職人の仕事内容やキャリアアップのイメージを紹介しましたが、

- 鳶工も検討したい

- 高収入が第一条件

- 確実にキャリアアップして収入を増やせる職人になりたい

このいずれかに当てはまる方は、ぜひエルラインで鳶工として共に働きませんか?

鳶工は前述したように需要が安定しており、なおかつ専門性の高さから資格取得や経験が給与に反映されやすいため、高収入を狙いやすい職種です。

そんな鳶工を300名以上抱えるエルラインは、売上高100億円を超える企業として、全国に拠点を展開し、上場を目指して成長を続けています。

では、エルラインで働く魅力について、紹介します。

12-1. 未経験から月給26万円スタートの高待遇

職人の平均収入ランキングでも上位に入る「鳶職」の分野で、未経験者でも高水準の月給26万円からスタートできます。

また、未経験者の給与高さだけなく、経験を積むことで以下のようにキャリアアップできます。

| レベル | 期間の目安 | 習得内容・できること | 想定年収 |

|---|---|---|---|

| 見習い(新人) | 0~6ヵ月 | 資材名の把握、運搬、先輩の補助作業、安全ルールの理解できる | 未経験の場合312万円~ 経験者の場合360万円〜 |

| 初級職人 | 6ヵ月~1年半 | 簡単な足場の組立・解体、補助作業の自立、安全帯や手元作業の徹底できる | |

| 中堅職人 | 2~3年 | 足場全体の流れを理解し、部分的に任される | 500~600万円 |

| 一人前 | 3~5年 | 図面を読み、自ら足場を設計・組立・解体できる | |

| リーダー・職長 | 5年~ | 現場責任者として安全管理や工程管理ができる | |

| プロフェッショナル | 本人次第 | 後輩・新人指導、ステージ2までは当たり前にできたうえで+αの価値を生み出せる(現場を黒字化する、など原価計算や数字管理など現場以外のスキル・知識・経験・実績が求められる) | 800万円〜 |

このようにキャリアアップできるのも、ゼネコンなど規模の大きな現場を複数受注できる体制がすでに構築されているから。多様な経験を現場で積み、スキルアップしていける環境をご用意しています。

| エルラインの施工現場例 |

|---|

|

◎マンション、ビル、病院、大学、商業施設、プラント、物流倉庫、競技場 など様々です。 |

また、上記の年収のほか、賞与は年2回、業績に応じた決算賞与も支給されるため、頑張りがしっかり収入に反映されます。

もちろん、残業代は全額支給です。

12-2. 残業なし・土日祝休みでプライベートも充実

エルラインでは、建設業界では珍しい「残業なし・定時退社可能」という働き方が実現できます。勤務時間は8:00~17:00(実働7時間・休憩2時間)で、休日は土日祝休み・完全週休2日制です。

GW・夏季・年末年始などの長期休暇も充実しており、年間休日は約120日あるため、ワークライフバランスを重視したい方にも最適な環境です。

マイカー通勤も可能で交通費も全額支給します。また、現場状況に応じて直行直帰も可能で、出張もほとんどありません。たとえば、東京にお住まいなら、東京・神奈川・埼玉・千葉など、通いやすい関東近郊の現場を担当します。

また、産休・育休制度も整っており、男性の育休取得実績もあるので、安心して長く働いていただけます。

12-3. 充実の福利厚生

エルラインでは、業務に必要な資格は会社が費用を全額負担し、取得をサポートします。未経験からでも安心してスキルアップを目指せる体制が整っており、将来的なキャリアアップや収入増を目指せます。

また、「建設業=3K」というイメージを払拭するため、オフィスや制服にもこだわっています。おしゃれなオフィス空間、自由な服装・髪型・ネイルOKなど、現場の雰囲気も明るく働きやすいのが特長です。

このように、エルラインでは職人を目指す方が安心して、長く働ける環境をご用意しています。

一緒に働くメンバーの雰囲気などは、公式YouTubeやTikTokなどのSNSでも随時発信中です。

YouTube:https://www.youtube.com/@LLINEJAPAN

TikTok:https://www.tiktok.com/@lline_official?lang=ja-JP

Instagram:https://www.instagram.com/llinejapan/

X:https://x.com/LLINE_X

少しでもエルラインに興味を持っていただいた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

みなさんのご応募をお待ちしております。

13. まとめ

この記事では、稼げる職人ランキングと、各職人の概要や将来性について解説しました。最後にまとめをご覧ください。

【職人の平均年収ランキング】

| 職種 | 推定平均年収 | |

|---|---|---|

| 1位 | 土木作業員 | 約526万円 |

| 2位 | 鳶(とび)工 | 約506万円 |

| 3位 | 配管工 | 約498万円 |

| 4位 | 電気工 | 約481万円 |

| 5位 | 防水工 | 約481万円 |

| 6位 | 設備工 | 約479万円 |

| 7位 | 塗装工 | 約477万円 |

| 8位 | 大工 | 約450万円 |

| 9位 | 内装仕上工 | 約448万円 |

| 10位 | 左官工 | 約439万円 |

【職人の求人でチェックすべきポイント】

| チェック項目 | |

|---|---|

| 仕事内容やキャリアアップの機会の有無 |

☑求人票に具体的な業務内容やキャリアパスが記載されているか |

| 給与・手当・賞与と福利厚生の充実度 |

☑基本給や各種手当(資格手当・残業手当など)が明記されているか |

| 安全への配慮 |

☑安全装備(ヘルメット・安全帯など)の着用義務や支給の有無 |

| 契約条件 |

☑労働条件(配属先、就業期間、勤務時間、休日など)が雇用契約書に明記されているか |

職人の収入は資格や役職、独立をするかどうかでも大きく変化します。しっかりと経験を積みながら資格を取得し、収入アップや独立を目指したいのであれば、求人内容は十分に確認しましょう。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

鉄骨鳶は稼げる?仕事内容と収入のリアルを分かりやすく解説

重量鳶とは?普通の鳶との違い・仕事内容・適正を現役鳶職人が解説!

足場屋と鳶職の違いは?仕事内容、年収、きつさ等を足場会社が解説

足場職人とは?現役足場職人が仕事内容・年収・やりがいなどを解説!

コメント