「鳶職って、未経験でもなれるのかな?」

「体力や技術が必要そうだけど、自分にもできる仕事なんだろうか……」

建築現場の高い足場の上を軽やかに動く鳶職人に憧れはしても、「未経験だと難しいかも……」と躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、鳶職は未経験からでも十分に挑戦できる仕事です。

なぜなら、鳶職はもともと「未経験者歓迎」の求人が多く、現場で経験を積みながら成長していくのが当たり前の職種だからです。必要な知識や技術は、ほとんどが入社後の実務や研修で身につきます。

とはいえ、鳶職として働く際、会社選びを誤ってしまうと活躍の幅が狭まってしまい、思ったようなキャリアプランを実現できない可能性があります。

そこで本記事では、最適な会社でスタートを切っていただけるよう、下記について解説します。

| 【この記事を読むとわかること】 |

|---|

|

お読みいただければ、鳶職があなたにとって現実的な選択肢かどうかが明確になり、挑戦すべきかどうかを自信をもって判断できるはずです。

ぜひ最後まで読み進めて、鳶職という仕事のリアルを知り、あなたに合った一歩を踏み出すための参考にしてください。

1. 鳶職は未経験から始められる!その3つの理由

鳶職は未経験からでも始められます。

というよりも、むしろ未経験から始めるのが一般的です。

「未経験歓迎」の求人がスタンダードで、会社側も「未経験から育てる」ことを前提に人材を採用しています。

未経験からの挑戦でも問題ないと言い切れる具体的な理由としては、下記の3つが挙げられます。

|

不安材料や気になる点をクリアにするために、上記の各理由について以下で見ていきましょう。

1-1. 【理由1】最初は人並みの体力があればOK!徐々に体力がついていくから

鳶職は体を使う仕事ですから、一定の体力が求められるのは確かです。

しかし、基本的には「人並みの体力」があれば問題なく、大きな心配は不要です。

というのも、必要な教育を受けてからでないと足場には上がれないこともあり、入社してしばらくはサポート業務だけだからです。具体的には、先輩の指示で工具を渡したり、資材を整理したりします。

もちろん、扱う資材は決して軽量なものではありません。そのため、そうした資材を持ち上げて足場の上にいる先輩に受け渡すなどの作業を行ううちに、徐々に体力がついていきます。

そして半年から1年程度経って足場の組立・解体も行うようになる頃には、足場材の重量に慣れた体になっているのです。

現場の雰囲気や流れに少しずつ慣れていくのと同時に、自然と体力もついていく。

結果的に、未経験入社の人の大半が、「体力勝負」というよりも単に「体を使う仕事」という感覚で馴染んでいきます。

「体力が足りないのでは」と過度に不安がる必要はありません。

| 【近年は暑さ対策にも注力する会社が多数】 |

|---|

| 体力面での心配として、夏場の猛暑を思い浮かべる方も多いかもしれません。 しかし、年々高まる熱中症リスクを受け、建設現場での熱中症対策が義務化。 会社全体で体調管理をサポートする仕組みが当たり前になりつつあります。 具体的には、 ・電動ファン付きの空調服や、体を冷やす冷却ベストの着用 ・WBGT(厚さ指数)の値に応じた作業中断や休憩時間の延長 ・ミストシャワーや送風機の設置 ・かき氷を自由に食べられるコーナーの設置 といった対策が多くの現場で講じられています。 |

1-2. 【理由2】「見て盗め」ではなく丁寧に教えてもらえるから

職人の世界と聞くと「先輩の背中を見て技を盗め」という厳しいイメージを持つかもしれません。

ですが実際には、そうした指導方法が行われている現場は、今日ではほとんどありません。

新人は「放置される」のではなく、研修を受けたり、先輩の補助をしたりしながら徐々に学んでいける仕組みになっています。

たとえば私たち株式会社エルラインでは、新入社員研修を約3か月間かけて丁寧に行っています。

具体定な流れは下記の通りです。

- 3日間の本社研修

- 2週間の資材センター研修

- 1か月の現場研修

- 1か月の外部研修

- スケジュールの合間に必要な資格を取得(足場の組立等作業、玉掛、フルハーネス等)

このような手厚い教育の背景には、次に挙げるような事情があります。

- 業界全体で人材が不足している(せっかく来てくれた新入社員を早期離職させたくない)

- 先輩とペアを組む形での新人育成が慣習化している(技術を確実に継承する必要がある)

会社側も「未経験から育てる」ことを前提に採用しているため、必要となる資格や講習も、会社負担で取得・受講させてもらえることがほとんどです。

新人が孤立したまま作業することはなく、必ず誰かが見守りながら成長を支えてくれますので、未経験でも安心して鳶の世界に飛び込めます。

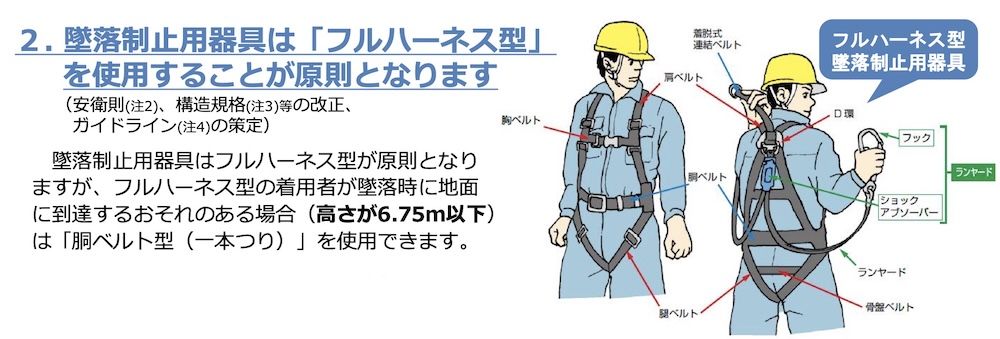

1-3. 【理由3】対策強化により安全に作業できるから

「高所での仕事=危険」というイメージから、鳶職への挑戦をためらっている人もいるでしょう。

しかし近年では、安全対策強化により事故件数は着実に減少。安全な作業環境が実現しています。

(未経験者にいきなり高い足場の上で重い資材を運ばせるようなことを決してしないのも、安全対策の一環です)

建設業の労働災害の多さは長年の課題でした。

そのため、国と業界が一体となって熱心に対策を進めてきたという背景があるのです。

実際に、現場は一般に想像されるよりもはるかに「安全第一」で動いています。

具体的には以下のような対策や取り組みが、義務化されていたり必須習慣化していたりします。

|

新人が正しい知識や動作を身につけることは、自身を守るだけでなく現場全体の安全にもつながるため、会社として丁寧な教育を行うのが当たり前になっているという側面もあります。

たとえば、新人に「足場材の正しい運び方」をしっかり教えなかった場合、落下させたりぶつけたりして事故を起こしかねません。結果として、生産性も低下するでしょう。

建築現場は危険なイメージを持たれがちですが、実際には徹底した安全管理のもとで動いており、心配し過ぎる必要はありません。

| 【残念ながら安全対策が万全とはいえない会社もある】 |

|---|

官民共同でさまざまな取り組みが進められているとはいえ、必ずしも万全の安全対策を講じている会社ばかりとは限らないという実情もあります。 安全対策が二の次になってしまっているのは小規模な会社に多い傾向ですが、大手企業であっても地方支社では規律がゆるいといった例も見られます。 就職先を選ぶ際の判断基準については「5. 未経験で鳶職へ挑むときの会社選びのポイント」でご紹介しています。 「安全対策がおろそかにされていないか?」も、前提としてチェックしておきたいポイントといえるでしょう。 |

2. 未経験から鳶職への挑戦をおすすめできないケース

前章をお読みいただき、鳶職を未経験から始めることへの不安が解消されたかと思います。

ですが、「誰でも未経験から鳶職になれるか」といえば話は別です。

残念ながら、未経験からの鳶職への挑戦はおすすめできないケースも存在します。

そうしたケースとして代表的なものには、下記の5つがあります。

|

「当てはまる人には絶対におすすめできない」ということではありませんが、無理に挑戦してしまうとツラくなったり、続かなくなってしまったりする可能性が高いです。

上記5つのケースについて以下で解説しますので、確認していきましょう。

2-1. 極度の高所恐怖症である場合

日常的な高さにも恐怖を感じるほどの極度の高所恐怖症の人には、高所作業が日常業務となる鳶職は現実的に難しいです。

どんなに経験を積んだ鳶職人でも「高い場所がまったく怖くない」というわけではありません。

怖さを理解した上で安全意識を強く持つことで、慣れとともに克服しているのです。

しかし、極度の高所恐怖症に人にとっては、そんな「慣れ」のハードルがあまりにも高過ぎます。

「展望台などにあるガラス張りの床の上に立つと、足がすくんで動けなくなる」というレベルで恐怖を感じる場合は、おそらく作業自体が成立しないでしょう。

適度な恐怖心は安全につながる要素ですが、極端な恐怖は大きなリスク。

安全と働きやすさを考えると避けた方が賢明です。

2-2. 「職人」っぽく黙々と働きたいと考えている場合

「職人」という言葉から連想されるような、一人黙々と働くことをイメージしているのであれば、鳶職は適職ではありません。

鳶職の現場はチームで動くのが基本であり、資材の受け渡しや合図ひとつにも仲間との連携が欠かせないからです。

人と関わるのが苦手となると、自分自身も苦痛ですし、現場の安全や作業効率にも悪影響を及ぼします。

鳶職はチームプレーの仕事。一人だけで仕事をしたいという人は、たとえば大工など別の職種を検討した方がよいでしょう。

鳶職と大工の違いについては「鳶職 大工 違い」で解説していますので、そちらをご参照ください。

2-3. 極端に打たれ弱いという自覚がある場合

極端に打たれ弱いという自覚がある人にも、鳶職は向かないでしょう。

今日の新人教育にひと昔前のような厳しさはありませんが、危険と背中合わせの作業を行う以上、時には厳しい指摘や注意を受けることもあります。

これは決して新人を追い込むためではなく、仲間の命を守るために必要なこと。

ほんの小さな気の緩みが、大きな事故につながる可能性があるからです。

注意を受けるたびに「自分は向いていないのでは」と落ち込み過ぎてしまう人や、強い言葉に耐えられず気持ちが折れてしまう人は、鳶職の現場で長く続けるのが難しいかもしれません。

逆にいえば、注意や指摘を「自分を守ってくれるアドバイス」として受け止められる人であれば、仲間と信頼関係を築きながら着実に成長していけるはずです。

2-4. 生活リズムを朝型に合わせられない場合

体質的にどうしても朝が苦手で、生活リズムを朝型に合わせられない人には、鳶職は厳しい職業です。

建設業界では、近隣住民への配慮や作業環境の事情から、作業は日中に集中して行われます。

必然的に鳶職も「朝が早い」働き方が基本となるからです。

建築業界では朝8時始業の会社が多いですが、これはあくまで「作業開始時間の目安」。

7時か7時半頃には現場に着いていて、作業開始前の朝礼や打ち合わせを始めているのが一般的です。

遠方の現場であれば、明け方には家を出ていないといけないようなことも珍しくありません。

(「足場職人」で鳶職の1日のスケジュール例をご紹介していますので、ご参照ください)

一般的には、毎日続けるうちに朝型の生活に慣れる人が多いですが、夜型体質が強く、朝の勤務にどうしても対応できない人は体調を崩す可能性があります。

早起きそのものはトレーニングで克服できることが多いですが、体質レベルで朝が無理という場合には、鳶職を続けていくのは難しいでしょう。

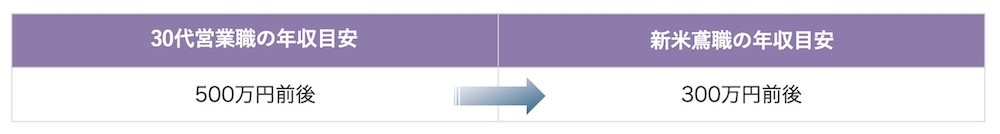

2-5. 一時的な年収減を許容できない場合

転職直後に年収が下がることを絶対に避けたい人には、未経験からの鳶職への転職はおすすめできません。

専門職にキャリアチェンジする際に共通するルールとして、未経験から始める場合はどんなに前職で成果を上げていても経歴はリセットされ、「新米」として扱われるからです。

たとえば、営業職として10年働き、それなりの収入を得ていた人でも、鳶職に転職すれば18歳で入社した新人と同じ給与水準からのスタートになります。

たとえば、30代の元・営業職の人が新米鳶職となった場合、年収は200万円近くダウンすることが予想されます。

実際、この年収ギャップに耐えきれず辞めてしまう人も少なくありません。

鳶職を本気で目指すなら「社会人1年生に戻る」覚悟が必要。

将来の安定や技術の習得を見据えて、一時的な収入減を受け入れられるかどうかが分かれ道です。

3. 自分は鳶職に向いている?未経験者向けチェックシート

前章では、未経験から鳶職への挑戦がおすすめできないケースをご紹介しました。

「結局、自分は鳶職に向いているのかな?」と気になるところかと思います。

そこで、鳶職が向いているかどうかを判断するためのチェックシートをご用意しました。

各質問に対する答えがYESなら◯をつけ、最後に◯の数をカウントしてください。

| 鳶職に向いているかチェックしてみよう! | |

|---|---|

| 質問 | 当てはまるものに◯ |

| 手に職をつけたいと考えている | |

| デスクワークより体を動かす仕事をしたい | |

| ランドマークとなる施設の建設に関わるなど、地図に残るような仕事をしたい | |

| 高所で生き生きと働く鳶職人の姿に憧れの気持ちを持っている | |

| 学歴や経歴に関係なく、実力で稼ぎたい | |

| 職人としてのプライドを持ち、カッコよく働きたい | |

| ひとり黙々と作業するよりも、仲間と協力しながら作業するのが好き | |

| 規則やルールを守れる | |

| 基本的に屋内よりも屋外にいるほうが好きだ | |

| 大きな声で挨拶や返事をすることに抵抗がない | |

| 安全意識は高いほうだ | |

| (右の列の◯の数の合計) | |

◯の数が多いほど、鳶職という仕事に早い段階で馴染める可能性が高く、長期的に活躍できる素質があると考えてよいでしょう。

もちろん、一番大事なのは「やってみたい」という前向きな気持ちですが、「すんなり順応できそう」か「慣れるまで大変そう」かをあらかじめ想定しておくとスムーズ。

その点の見極め材料として、ご参考になさってください。

4. 未経験で鳶職に挑むなら「会社選び」こそが最大のカギ

適性もあるようだとわかり、「やっぱり鳶職に挑戦してみたい」と思ったら、次に考えるべきなのは「どこに就職するか」、つまり会社選びです。

というのも、入社する会社によって毎日の働きやすさだけでなく、将来的なキャリアプランも大きく変わってくるからです。

たとえば、スケールの大きな建築物の現場で活躍するのに憧れているのに、戸建住宅か木造アパートの仕事が受注の大半を占める会社に勤めていては、理想の実現は困難です。

「とりあえずここにしよう」と勢いで選んでしまうと、鳶職として長く活躍するための土台づくりが順調に進まない可能性が高いです。

では、実際にどんなポイントを見て会社を選べばよいのでしょうか。

会社選びの具体的なチェックポイントを、次章で詳しくご紹介していきます。

5. 未経験で鳶職へ挑むときの会社選びのポイント

前章でお伝えした通り、未経験者が鳶職として働く上で、「どの会社に入るか」がその後のキャリアを大きく左右します。

本章では、未経験者の会社選びにおいてチェックしたい下記の5つのポイントをご紹介します。

|

同じスタートを切るなら、最善のスタートを切るために、各ポイントについて以下で詳しく確認しておきましょう。

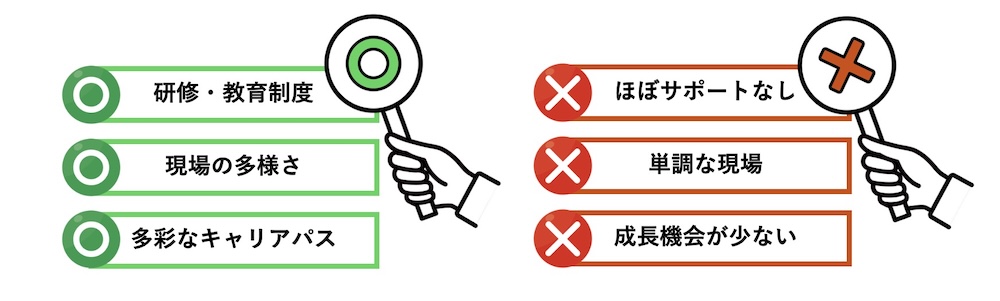

5-1. 教育制度が整っているか

未経験者の会社選びで押さえておきたいポイントのひとつが、教育制度の充実です。

鳶職は現場で覚える仕事が多いのは事実ですが、研修制度や資格取得補助制度が整っているほうがやはりスムーズにスキルアップできるからです。

たとえば、「1-2. 【理由2】「見て盗め」ではなく丁寧に教えてもらえるから」でもご紹介したように、私たち株式会社エルラインでは約3か月かけてじっくりと新人研修を行なっています。

作業の性質上、OJT(現場実習)は必須で、現場での指導が中心となるのはどこの会社でも同じです。

しかし、OJT100%となると、そもそも会社に新人育成に充てる余力がない可能性もあります。

研修・教育制度に関する情報を募集要項やコーポレートサイトで確認したり、面談の席などで質問したりして、安心して学べる環境があるかどうかをチェックしましょう。

なお、株式会社エルラインが行っている新入社員研修の様子を、弊社公式サイト上でご覧いただけます。ぜひ覗いてみてください。

5-2. 多様な現場を手掛けているか

未経験者の会社選びでは、その会社が手掛けている現場の種類の多さもポイントとなってきます。

なぜなら、現場の種類によって必要とされる技術や知識は異なるため、限られた種類の現場しか経験できない会社にいると、キャリアの幅が限られてしまうからです。

建築関係の現場(建設・架設、改修・補修、塗装、解体)には、以下に挙げるような種類があります。

- 高層ビルや大型商業施設

- マンションや中低層集合住宅

- 戸建て住宅

- 工場やプラントなど特殊設備を伴う施設

- 橋梁や高速道路

- 公共施設(学校、病院、体育館、市民ホールなど)

- インフラ設備(上下水道設備、発電所、空港、駅など)

安全ルールや段取りなどは現場ごとに異なるため、複数の種類の現場に携わることで応用力・判断力が磨かれます。幅広い現場に対応できれば、キャリアの安定性も増すでしょう。

しかし、たとえば戸建て住宅の足場しか組んだことがなければ、大型ビルや橋梁といった大規模工事で必要な技術は身につきません。

実際問題として、小規模な会社は大規模工事にはあまり関われず、どうしても工事の種類や規模が限られがちです。積める経験の幅という視点では、大手が有利といえます。

コーポレートサイトなどで施工実績をチェックしましょう。

多種多様な現場を手掛ける会社に所属すれば、幅広いスキルを習得でき、将来の選択肢も増えるはずです。

5-3. キャリアプランが豊富か

未経験者の会社選びにおいては、キャリアの選択肢が用意されているかどうかも重要なポイントです。

自身にとっての鳶職の可能性は未知数。軌道修正が必要となるケースも考えられます。

また、鳶職が自分に合っていたとしても、20年、30年先に体力的に厳しくなったときの道があれば安心感につながります。

職長がゴールの現場限定の働き方だけではなく、施工管理者や営業、本社スタッフなどへの転換も可能な会社なら、将来も安心して働き続けられるでしょう。

たとえば株式会社エルラインの社員のひとりは、先々を見据えて経験の幅を広げておくため、鳶の仕事をしながら内勤業務として原価管理も担当しています。

移籍可能なグループ会社の有無を確認したり、社員インタビュー記事を読んだり、面接時に質問したりして、将来的なキャリアの可能性を探りましょう。

「今後どんなキャリアを歩めるのか」まで確認することで、長く活躍するための土台を作れます。

5-4. 「働きやすい環境づくり」が配慮されているか

社員の働きやすさが重視されているかどうかも、経験したことのない環境へと飛び込む未経験者にとっては特に、会社選びにおいて欠かせないポイントのひとつです。

鳶職の3K(きつい・危険・汚い)イメージの払拭のための改善が業界全体で進んでいるとはいえ、どこまで浸透しているかは会社ごとに差があります。

- しっかり休日が取れる

- 育児休暇が活用されている

- 夜間作業や日曜出勤をできるだけ回避するための工夫がされている

- DXを活用して作業負担を減らす取り組みをしている

といった会社なら、社員が体を壊すようなことなく、長期的に安定して働き続けられる環境の整備に力を入れている証拠です。

福利厚生、残業時間や夜勤頻度の目安などを、募集要項や面接の席上で確認するようにしましょう。

| 【会社の将来性や収入の安定性も見極めよう】 |

|---|

| 未経験者に限らず、 ・勢いのある会社か(会社の将来性の見極め) ・日給制か月給制か(収入の安定性の見極め) も会社選びにおける重要なポイントです。 この2つのポイントについては、「鳶の仕事を5つの種類別に徹底解説!よくある疑問6つと向いている人」で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。 |

5-5. 馴染めそうな社風か

社風が合うかどうかも、会社選びにおける重要ポイントです。

毎日長時間過ごす場所だからこそ、社風が自分に合わないと、作業そのもの以前に人間関係などでストレスを抱え、早期離職につながりやすいためです。

- 楽しくやりたいタイプなのに静まり返った雰囲気で息が詰まる

- 落ち着いて仕事をしたいのに体育会系のノリでついていけない

- 作業効率を上げるためのアイデアを積極的に提案しているのに、職場が保守的で受け入れられない

- 堅苦しいのは苦手なのに上下関係が厳しくて自由に振る舞えない

などが典型的なミスマッチ例です。

特に、「楽しくやりたいタイプなのに静まり返った雰囲気で息が詰まる」は要注意。

職場が静かなこと自体は好みの問題に近いですが、社員間の風通しが悪くコミュニケーションが取りづらい場合、上司や先輩に気軽に質問できない可能性があります。

未経験者はわからないことだらけ。なんとなく尋ねづらいムードの職場だと、成長速度の低下にもつながります。

「ここならうまくやっていけそう」と思えるかどうかを、面接や現場見学で必ず確認してください。

SNSなどで社内の様子が紹介されていれば、そういったものも活用するとよいでしょう。

| 【未経験から鳶職に挑戦するならエルラインへ】 |

|---|

「未経験だけど鳶職に挑戦してみたい」と思ったあなたに知ってほしいのが、建設業界をリードする株式会社エルラインです。 足場工事を基盤に施工管理の派遣、太陽光発電など幅広い事業を展開。 グループ売上160億円、グループ全社員数500名以上を誇るまでになりました。 【施工実績多数】 ◎マンション ◎ビル ◎病院 ◎大学 ◎商業施設 ◎プラント ◎物流倉庫 ◎競技場 など ここ数年の実績でいえば、医療系複合施設、国内最大級規模の体操専用体育館などの大規模現場も施工しました。 【未経験からでも安心の教育体制】 エルラインでは、多くの先輩たちが未経験からスタートしています。入社後は、座学やOJT、外部研修などのほか、動画コンテンツ「エルラインアカデミー」も活用。 焦らず段階的に技術を身につけられるので、「本当に自分にできるだろうか…」と不安な方も安心です。 【多様なキャリアパス】 職人として腕を磨くだけでなく、将来的にはマネジメントや施工管理、本部スタッフなど、さまざまなキャリアの道が広がっています。「一生鳶職人」と決めなくても、キャリアの可能性を広げられる環境です。 【働きやすい環境】 建設業の「休みが少ない」「給与が安定しない」というイメージを覆すため、 ・月給制を導入 ・年間休日120日(土日祝休み/隔週休2日制) ・定時退社可能 ・寮や借上げ社宅あり(家賃70%補助、食事付きも選べる) ・DX化により作業効率アップ(「DX認定事業者」の認定を取得) など、働きやすく、生活面でも安心できる環境を整えています。 業界全体の変革という大きな目標を掲げ、常に挑戦を続けるエルライン。 そんな会社の一員として、未来を形にする「当事者」となりませんか? 実際の現場を見学していただけます。(交通費全額支給) 働くイメージがしやすくなります。ぜひお気軽にご連絡ください。 |

6. 【FAQ】鳶職未経験者からよくある質問に答えます

最後に、鳶職未経験者から寄せられることの多い質問にQ&A形式で答えていきます。

鳶職に興味を持っても、実際に働くとなると疑問や不安はつきもの。

特に未経験の方は、現場の雰囲気や働き方、収入の仕組みなどが気になるのではないでしょうか。

具体的にアクションを起こせるよう、以下で不安を解消しておきましょう。

6-1. Q. 昔ながらの厳しい上下関係はある?

A. 今でも会社によっては上下関係が残っている場合がありますが、昔と比べるとその厳しさはかなり和らいでいるのが現状です。

理由としては、時代の流れや、慢性的な人手不足が続く中でひと昔もふた昔も前の徒弟制度的なやり方を続けていては人材が集まらないという事情があります。

もちろん、危険を伴う作業を行う以上、安全に直結する指導には厳しさが伴うこともありますが、それは命を守るために必要なものです。

「寡黙な年配の職人さんと話すのは緊張する」といったことはあるにしても、全体としては、過度に心配する必要はありません。

不安な場合は、応募前に現場を見学させてもらうのが一番確実です。

6-2. Q. どれくらいで一人前になれる?

A. 自分で図面を読み、完成形をイメージしながら足場を設計・組立・解体できるレベルを一人前とするなら、そこに到達するのに3〜5年程度かかるというのが目安です。

| レベル | 期間の目安 | 習得内容・できること |

|---|---|---|

| 見習い(新人) | 0〜6か月 | 資材名の把握、資材の運搬、先輩の補助作業、安全ルールの理解 |

| 初級職人 | 6か月〜1年半 | 簡単な足場の組立・解体、補助作業からの自立、 安全帯や手元作業の徹底 |

| 中堅職人 | 2〜3年 | 足場全体の流れを理解し、部分的に任される |

| 一人前 | 3〜5年 | 図面を読み、自ら足場を設計・組立・解体できる |

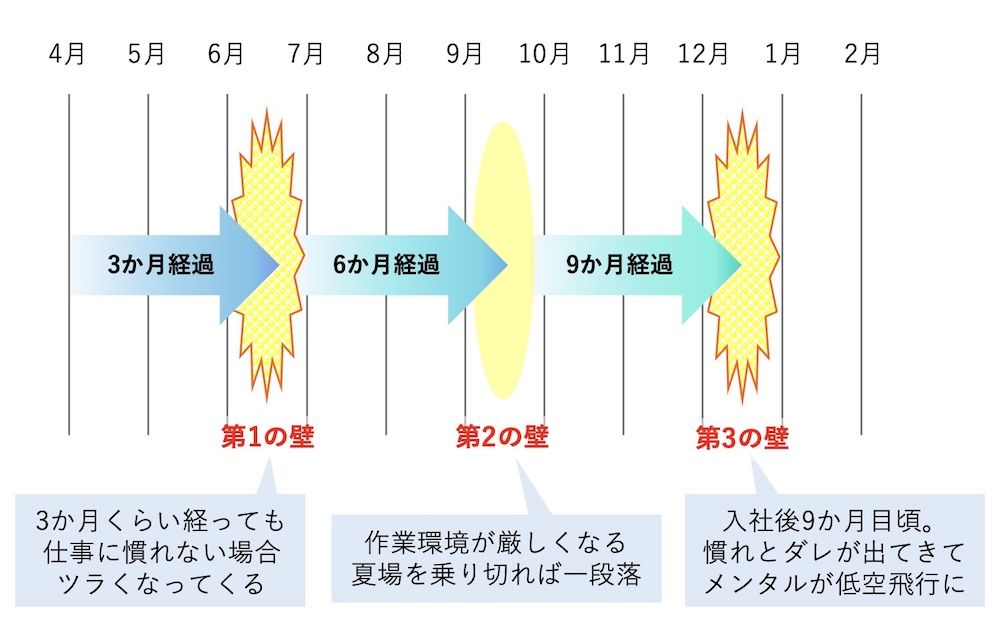

また、多くの新入社員が経験する「壁」は、入社後3か月・6か月・9か月頃に訪れるようです。

飲み込みの早さや努力のしかたは人それぞれ。もっと早く成長する人もいれば、じっくり時間をかけて覚える人もいますが、一般的には3〜5年程度かけて一人前へと成長していきます。

6-3. Q. 体力的にどれくらいハード?

A. 足場材の重さは慣れますが、夏場の暑さは耐えられないと言う人も一定数います。

【足場材の重さ】

金属製の足場材を担いだり持ち上げたりする重労働、暑さ寒さや雨風にさらされるという屋外作業ならではの厳しさがあります。

ですが、「1-1. 【理由1】最初は人並みの体力があればOK!徐々に体力がついていくから」でもお伝えした通り、確かに体力は必要ですが、慣れます。

足場の上にいる作業員と、地上にいる作業員とが、鉄パイプを投げ渡したり受け取ったりといった様子を目にしたことはないでしょうか。

見るからに筋骨隆々の作業員だけができる人間離れした技……というわけではありません。

現場で作業しているうちに、大半の作業員が軽々とこなせるようになるのです。

スポーツや筋トレと同じで、最初は筋肉痛や疲労で大変でも、次第に体が適応していきます。

【夏場の暑さ】

建築現場といえば、夏場の過酷さも気になるのではないでしょうか。

気温は年々上昇しており、鉄骨に囲まれた現場などは特に過酷な環境といえます。

事実、2024年の職場での熱中症による死亡者数は31人。そのうちの12人が建設業でした。

(参照:厚生労働省「令和5年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します」)

しかし、「1-1. 【理由1】最初は人並みの体力があればOK!徐々に体力がついていくから」でも言及している通り、近年では夏場の暑さ対策が徹底されるようになってきています。

そういった意味では安心して働くことができる環境が整いつつあるといえますが、炎天下での作業が厳しいのは事実ですので、その覚悟は必要でしょう。

6-4. Q. 残業や夜勤はどれくらいあるのが普通?

A. 残業や夜勤はあり得ますが、極端な長時間労働を心配する必要はありません。

というのも、下記のような理由から、鳶職は基本的に日中作業が中心だからです。

- 長時間労働による疲労や集中力低下は重大事故のリスクを高める

- 暗くなってからの作業は危険が増す

さらに、2024年4月から月45時間の残業規制が適用されるようになるなど、建設業界でも働き方改革が進んでいるという背景もあります。

参照:厚生労働省「建設業における雇用管理現状把握実態調査報告書」

しかし、そうはいっても「途中で投げ出すことができない」という作業の性質上、進行状況によっては残業が発生します。

夜間でなければ作業できない現場も存在するため、夜勤も「あり得る」という回答になります。

募集要項に「残業ほぼなし」「残業月20時間程度」「夜勤あり」などの目安が書かれていることが多いため、それを参考にするのがおすすめです。

なお、建築業界の働き方改革については、「建設業の働き方改革|事業者側が対応すべき4要素をわかりやすく解説」で詳しく解説していますので、ご参照ください。

6-5. Q. 「日給月給制」って何?

A. 日給月給制は、建築業界で多く採用されている給与形態です。

月給制との違いは下表の通りです。

| 項目 | 日給月給制 | 月給制 |

|---|---|---|

| 給与額決定の仕組み | その月の労働日数 × 日給額で 計算される |

1か月単位で固定額が支払われる |

| 現場作業がない日の扱い | その日の給与は発生しない | 原則として月給が減ることはない |

「働いた日数分だけ支払われる」というのはシンプルでわかりやすい考え方ではありますが、労働者にとって有利な給与形態とはいえません。

たとえば台風などで現場作業が中止になった場合、その日の分の給与は出ません。

そのため、働いた日数で月収が変動することとなり、収入が不安定となりがちです。

不可抗力なのに……と思われる方は多いでしょうが、現実として、建築業界では今も主流の給与体系です。

屋外での作業だけに天候に左右され、思ったより稼げない月も出てくるでしょう。

毎月コンスタントに決まった額が支払われる月給制に比べ、将来の見通しを立てにくく、生活の安定度は下がります。

ただし、最近では月給制を導入する会社も増えてきています。収入の安定性を重視するなら、会社選びの際に月給制を導入している会社に注目するとよいでしょう。

7. まとめ

未経験から鳶職に挑戦することをお考えの皆様に向け、役立つ情報をご紹介してきました。

要点を以下にまとめます。

▼鳶職は未経験からの挑戦でも大丈夫な理由は、下記の3つ

- 最初は人並みの体力があればOKだから

- 「見て盗め」ではなく丁寧に教えてもらえるから

- 対策強化により安全に作業できるから

▼未経験からの鳶職への挑戦がおすすめできないケースは、主に下記の5つ

- 極度の高所恐怖症である場合

- 「職人」っぽく黙々と働きたいと考えている場合

- 極端に打たれ弱いという自覚がある場合

- 生活リズムを朝型に合わせられない場合

- 一時的な年収減を許容できない場合

▼鳶職適性チェックシート

| 鳶職に向いているかチェックしてみよう! | |

|---|---|

| 質問 | 当てはまるものに◯ |

| 手に職をつけたいと考えている | |

| デスクワークより体を動かす仕事をしたい | |

| ランドマークとなる施設の建設に関わるなど、地図に残るような仕事をしたい | |

| 高所で生き生きと働く鳶職人の姿に憧れの気持ちを持っている | |

| 学歴や経歴に関係なく、実力で稼ぎたい | |

| 職人としてのプライドを持ち、カッコよく働きたい | |

| ひとり黙々と作業するよりも、仲間と協力しながら作業するのが好き | |

| 規則やルールを守れる | |

| 基本的に屋内よりも屋外にいるほうが好きだ | |

| 大きな声で挨拶や返事をすることに抵抗がない | |

| こう見えて安全意識は高いほうだ | |

| (右の列の◯の数の合計) | |

▼未経験者にとって「どこで働くか」はとても重要。未経験者の会社選びでチェックしたいのは下記の5つのポイント

- 教育制度が整っているか

- 多様な現場を手掛けているか

- キャリアプランが豊富か

- 「働きやすい環境づくり」に配慮されているか

- 馴染めそうな社風か

本記事が、鳶職への挑戦を検討中の未経験者の皆様のお役に立ちましたら幸いです。

コメント