「重量鳶って、普通の鳶と何が違うんだろう?」

「体を動かす仕事を探していたら『重量鳶』という職業を見つけたけど、自分にもできるかな?」

建設現場で活躍する鳶職の中でも、特に専門性が高いとされる「重量鳶」。

その名前を初めて知って、気になっている方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、重量鳶とは、数トン、時には数百トンにもなる大型機械や設備などの「重量物」の運搬・据付・解体を専門に行う鳶職のことです。

建築業に分類され、実際に新築マンションの屋上に貯水槽を設置するといったような高所作業も行いますが、活躍の場は建設現場だけにとどまりません。

たとえば、

- 工場内の工作機械を撤去する

- 発電プラントで変圧器を設置する

- 病院にMRIを搬入する

- 駅まで鉄道車両を輸送する

など、扱う対象も現場の種類も実に多彩です。

しかもそうした大きく重い対象物を、ミリ単位の精度で据え付ける必要があることもあり、高度な技術と緻密な作業が求められる、まさにスペシャリストといえるでしょう。

そんな重量鳶ですが、基本的には現場経験を積みながらスキルを磨いていく仕事なので、未経験から目指すことが可能です。

ただし注意したいのは、鳶は鳶でも重量鳶の場合、「体力勝負」というよりも、むしろクレーンを細やかにコントロールする技術や、空間認識能力、集中力、冷静さなどが問われる職業だという点。

憧れやイメージだけで飛び込むと、想像以上に頭脳を使う作業や、責任の重さに、「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまう可能性があります。

そこで本記事では、あなたが「自分に重量鳶が向いているか」「重量鳶は将来を託せる職業か」を判断できるよう、下記について解説していきます。

| この記事を読むとわかること |

|---|

|

読み終える頃には、重量鳶という職業に一歩踏み出すべきかどうかを、自分の将来像をイメージしながら、納得して判断できるようになっているはずです。

ぜひ最後までお読みいただき、重量鳶という職業があなたの新たなキャリアの選択肢になるかどうか、じっくりと見極めてください。

1. 重量鳶は「重いものを運搬・据付・撤去する専門職」

まずはじめに、「重量鳶とはどんな職業か?」について、以下の3つのパートに分けて解説します。

|

仕事の中身や働き方を整理して、重量鳶という職業を具体的に思い描けるようにしましょう。

1-1. 重量鳶の仕事内容

鳶といえば、高所で足場を組んだり解体したりする、いわゆる足場鳶のイメージが強いですが、重量鳶は「重いものを運搬・据付・撤去する専門職」です。

そこまで大きくないものであれば台車やジャッキ、大型のものであればクレーンやフォークリフト、チェーンブロック(人力で吊り上げるための手動ウインチ)といった道具や重機を駆使して、

- 空調設備

- 給排水設備

- 産業用機械

などの大型機械・設備を運搬・据付・撤去します。

1-2. 重量鳶と一般的な鳶との違い

重いものを扱う専門職だと知って、「じゃあ、一般的な鳶とはまったく別の仕事ってこと?」と思った方もいるのではないでしょうか。

そこで、重量鳶と一般的な鳶職の違いが一目でわかるよう、比較表を作成しました。

違いを確認することで、重量鳶という職業についての理解をさらに深めていきましょう。

重量鳶は、重量物の運搬〜撤去が仕事であり、必要スキルが異なるため、足場を組むことは専門外としているケースが多いです。

| 比較項目 | 重量鳶 | 一般的な鳶 |

|---|---|---|

| 主な作業対象 | 大型機械などの重量物 | 足場材や鉄骨 |

| 主な作業場所 |

|

|

| 特に求められるスキル | 重機の繊細な操作技術 | 安定した足場を組む技術 |

| 作業スタイル | 緻密な段取り重視 | チームワークでのスピーディな施工 |

|

夜勤の有無

|

夜勤がある可能性あり (会社の受注案件の傾向や、本人希望による) |

原則として夜勤なし |

|

主要な危険性

|

|

高所からの転落リスク |

基本的には、一方に当てはまるものが他方に無関係というわけではありません。たとえば緻密な段取りは、圧倒的に重いものを扱う重量鳶の仕事では特に重要ですが、一般的な鳶の仕事でも必要ですよね。

とはいえ、一般的にイメージされている鳶の仕事と比べると、重量鳶は、扱うものから作業スタイルなどまで、かなり異なっていることがわかるのではないでしょうか。

参考記事:鳶職(とび職)とは?仕事内容からリアル年収まで足場会社が徹底解説

1-3. 重量鳶の雇用形態

実際に長く働いていくことを考えると、どんな雇用形態で働くのかも見逃せないポイントです。

重量鳶として働く場合、重量物の据付を専門としている重量物搬入据付工事業者のほか、建設会社などに「正社員」として所属する形を取るケースがほとんどです。

重量物の運搬や据付は、一歩間違えば重大な事故につながるリスクを伴う作業です。

そのため、企業側としては、時間をかけて人材を育成し、確かなスキルと経験を持つ信頼できる戦力へと成長させた上で安定的に配置したいというニーズが強いのです。

とはいえ、プロジェクト単位で契約社員を雇用したり、協力会社に参画してもらったりというケースや、一人親方として独立した重量鳶が仕事を請け負うケースもあります。

重量鳶という職業には、自身のライフスタイルやキャリアの方向性に合わせた最適な働き方を選べる余地があるといえるでしょう。

| 重量鳶としての経験と技術は大きな強みに! |

|---|

| 重量鳶として現場経験を積んで技術を磨けば、「高度なスキルと専門性を持った職人」としての価値が高まります。

重量鳶として働いたことのある応募者を優遇すると明示している会社もあり、建築業界内での転職も有利に進められる可能性があると言えるでしょう。 |

2. 重量鳶の月収目安は30〜60万円

重量鳶の仕事内容や働き方の特徴が見えてくると、「で、ぶっちゃけいくらくらい稼げるの?」というところがやはり気になってきますよね。

重量鳶は、建築業界の中でも比較的収入が高い職業のひとつで、月収は30〜60万円が目安で、年収ベースでは400〜700万円前後となります。一般の鳶よりも全般的に高収入です。

【重量鳶と一般的な鳶の新入社員〜中堅社員の収入目安比較】

| 重量鳶の収入目安 | 一般的な鳶の収入目安 |

|---|---|

| 月収30〜60万円前後 (年収400〜700万円前後) | 月収25〜50万円前後 (年収300〜600万円前後) |

収入に幅があるのは、経験や会社規模によるところのほか、働き方の違いも大きく関係します。

たとえば、昼間のみで無理なく働く人と、夜勤や休日出勤も含めてハードに現場をこなす人では、当然ながら月収にも大きな差が出てきます。

そういう意味では、一般的な鳶の作業時間帯は原則として日中のみで、「夜勤で稼ぐ」という選択肢がないことも、重量鳶との収入の差につながっているといえそうです。

また、独立して仕事を請け負っている重量鳶の場合、年収1,000万円以上稼ぐ人もゼロではありません。

機動力があり段取りも現場対応もこなせるベテランの重量鳶は、引く手あまた。案件の単価も高いからです。

このように、重量鳶は安定した収入を得たい人にとっては有望な選択肢といえるでしょう。

| 給与体系にも注目!現時点での主流は日給月給制 |

|---|

| 重量鳶を含む建設業界では、今も日給月給制(あらかじめ決まっている月給から、欠勤した日の分が差し引かれる仕組み)が主流です。 しかし、最近では月給制(欠勤しても原則として月の給与額は変わらない仕組み)を導入する会社も増えてきています。 月給制であれば、天候などによる作業中止があっても安定収入が見込めるため、働く側にとっては安心材料の一つ。 収入の安定性を重視するなら、「月給制の会社」に絞って求人を探しましょう。 |

参考記事:稼げる職人ランキングTOP10!収入アップのイメージや将来性まで

3. 重量鳶の基本勤務時間は8〜17時が多い傾向

特徴や働き方のイメージがつかめてきたところで、次は下記の2つの切り口から、重量鳶の日々の業務がどういった感じかを見ていきましょう。

|

3-1. 重量鳶の勤務時間は8〜17時を基本としている会社が多い

建築業界では、朝8時から夕方5時頃までとしている会社が多い傾向で、重量鳶の勤務時間についても同様です。

しかし、これはあくまで基本勤務時間。

人が往来する日中を避けなければいけない現場では、夜勤となります。

夜勤が多いか少ないかは、会社の主な取引先によって変わるため、「夜勤は避けたい」あるいは逆に「夜勤でたくさん稼ぎたい」のであれば、募集要項などで夜勤の頻度や、少なくとも傾向を確認しておきましょう。

| 現場仕事の休憩時間は平均2時間と長め |

|---|

| 実は休憩時間が平均2時間前後と長いことも、現場仕事の特徴です。

体力消耗や集中力低下は事故につながりかねないため、一般的なオフィスワークよりも休憩時間を長く設定して、身体を休めることができるように配慮されているのです。 |

3-2. 重量鳶の1日の仕事の流れ

では実際に、重量鳶がどのようなタイムスケジュールで動くのか、一例をご紹介します。

重量鳶の1日は「どんな現場か」「何を据付けるのか」によって大きく変わりますが、ここでは工場への大型機械の搬入・据付を例にして、典型的な1日の流れをご紹介します。

| 重量鳶の1日のスケジュール(例) | |

|---|---|

| 【7:30~8:00】 朝礼・準備 | 作業内容の確認・安全対策ミーティングなど |

| 【8:00〜10:30】 作業 | 玉掛け・荷下ろし、建物内への搬入作業など |

| 【10:30~11:00】 小休憩 | 職人たちで水分補給・作業確認。安全の再確認も行う |

| 【11:00〜12:00】 作業 | 据付準備・レベル出し・位置決めなど |

| 【12:00〜13:00】 お昼休憩 | 近くのコンビニやお弁当、車などで休憩を取る |

| 【13:00〜15:00】 作業 | 据付・位置調整、固定作業やアンカー打設、連携作業など |

| 【15:00〜15:30】 小休憩 | 進捗確認・水分補給など |

| 【15:30〜17:00】 撤収作業・夕礼 | ・ローラーやウマ(仮設台)などを撤去、清掃 ・写真記録や報告書まとめ、翌日の作業確認など |

作業時間やスケジュールは、現場ごとの作業内容や進捗状況、受注状況などによって大きく変わってきます。

たとえば、日中に1件こなしてから夜間に別の現場へというハードな日もあれば、午前中に短時間の作業をしただけでその日の業務は終了、定時前に帰宅ということもあります。

日によってバラバラで、「決まった1日の流れ」というものは存在しないため、上の図はあくまで「こういう日もあった」という一例に過ぎませんが、仕事の流れの雰囲気は感じられるのではないでしょうか。

4. 重量鳶の働き方

多くの場合、重量鳶の勤務は朝8時から夕方5時頃までが基本ではあるものの、流動的であることをお伝えしました。

「残業が多かったりするのかな?」「休みはどのくらい取れるの?」といった不安や疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでここでは、会社勤めで重量鳶として働く場合の以下の実情をご紹介します。

|

長く働き続けるつもりなら、ワークライフバランスについても真剣に考える必要があります。

「自分にとって許容範囲か?」という視点で確認していきましょう。

4-1. 残業はある程度はあると考えるべき

重量鳶の仕事は、特段残業が多いわけではありませんが、突発的な残業が発生するケースもあります。

たとえば、大型機械の設置作業や、始発前に終わらせなくてはならない駅構内での作業などは、中途半端な状態で帰るわけにはいきません。

そうした事情を考えれば、ある程度の残業が発生するのも無理のないことだとわかります。

ただし、残業がどの程度発生するかは、会社によってかなり変わってきます。

「残業月20時間以上」と明示している会社もあれば、「残業ほぼなし」を謳う会社もあります。

募集要項中に記載されている場合が多いですので、確認しておきましょう。

いずれにしても、重量鳶のケースに限らず建築の現場では、疲労や集中力低下が作業ミスや重大事故のリスクを高めるため、現場管理者は休憩時間の確保や作業時間のバランスに細心の注意を払っています。

建築業界の現場にも働き方を見直す動きが広がってきており、2024年4月からは原則として月45時間を上限とする残業規制も適用されています。

参照:厚生労働省「建設業における雇用管理現状把握実態調査報告書」

したがって、「残業が完全にゼロというわけにはいかないだろう」という認識は持っておくべきですが、体を壊すほどの長時間残業を心配する必要はないでしょう。

※なお、独立して働いている場合は、スケジュールや勤務時間は自らの裁量に委ねられるため、上記の限りではありません。

建築業界の働き方改革については、「建設業の働き方改革|事業者側が対応すべき4要素をわかりやすく解説」で詳しく解説していますので、ご参照ください。

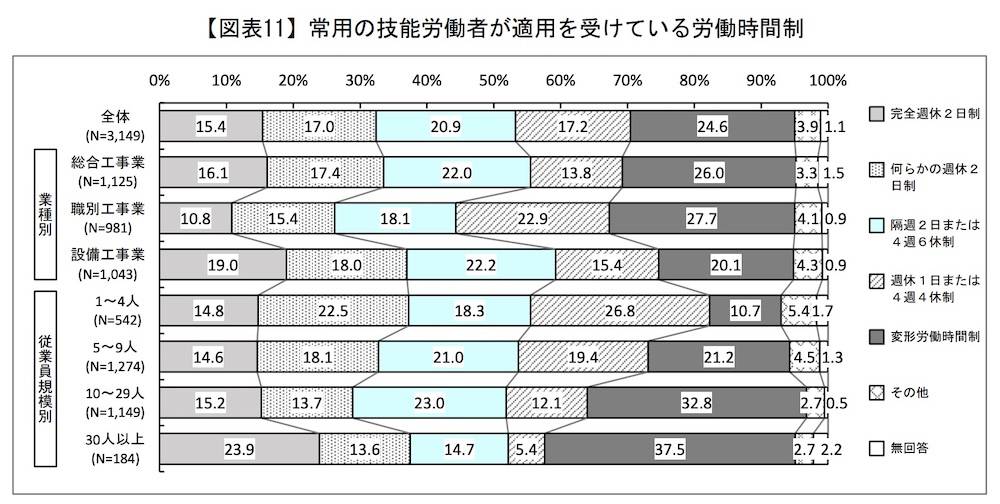

4-2. 勤務体系の主流は「隔週週休2日」または「日曜休」

休日の取り方は、勤務先の就業規則に準じる形となり、建築業界での主流は「隔週週休2日制(週休2日と週休1日の週を交互に設ける)」や「週休1日制(日曜休みのみ)です。

もともと「土曜日も働く」というのが業界の長年の慣習であったところに、人手不足などの問題が加わっているのが、主な理由です。

厚生労働省の統計によれば、建設業全体としての平均年間休日数は111.4日。

完全週休2日制が主流の製造業(116.2日)、情報通信業(121.3日)などの他業種に比べると、休みの少なさが気になるかもしれません。

参考:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査|現表6 産業・企業規模、年間休日総数階級別企業割合及び1企業平均年間休日総数」

ただし近年では、厚生労働省や国土交通省による完全週休2日制推進の動きや、若手人材の確保を意識した取り組みの一環として、完全週休2日制への移行を進めている会社も増えてきています。

参考:国土交通省「建設業の働き方改革に向けた取り組み」

勤め先選びにおいて、完全週休2日制を導入していることを条件の一つとするのは、今の時代の働き方としてごく自然な考え方といえるでしょう。

(※なお、独立して働いている場合は、スケジュールや休日は自らの裁量に委ねられるため、上記の限りではありません)

4-3. 長期出張が年に数回

会社によって変わってくるため一概にはいえませんが、一般論として重量鳶は、建築業界の職業の中では出張が比較的多いほうです。

重量鳶は高度な技術を持った専門職であり、言うなれば「貴重な人材」。

そのため、全国各地からお呼びがかかるのです。

一つの現場での作業が完了するまで常駐して対応することが一般的で、出張期間もある程度長くなる傾向です。

あくまで参考ですが、「1回当たり1ヶ月程度の出張が年に3回前後」という、ある重量鳶の情報も見受けられます。

参考:足場工事マガジン「鳶職は出張が多いって本当?どのくらい出張があるのか詳しく解説」

家族との時間が取りづらくなることや、生活リズムの変化といったデメリットは無視できません。

出張頻度・期間や待遇(出張手当や宿泊手当の支給など)をしっかり確認した上で、自身の思い描くライフスタイルと折り合う働き方であるかを判断することが大切です。

4-4. 繁忙期は3月と9月

建設業界全体において、3月と9月は、受注量が集中する繁忙期となっています。

年度末の3月は公共事業の予算を使い切るタイミングと重なり、9月は企業の中間決算(上半期の決算)の時期に当たるためです。

「せっかく確保した予算も翌年度には繰り越しできないから、なんとか今年度内に工事完了まで漕ぎ着けて消化しないともったいないし、来年度の予算が減額される可能性もある」

「今期は思ったより利益が出ているから、このままだと税金もたくさん持っていかれる。今のうちに設備投資をしておけば、その支出の分だけ課税対象の利益が減り、結果として税金を抑えられる」

といった思惑による発注が一気に増え、短期間で多くの現場が動くことになります。

このような時期には、現場の掛け持ちや夜間作業との連続勤務などが発生することもありますが、あくまで一時的なものです。

落ち着いている時期との緩急があるということですが、これは建設業界に限らず、どの業界にも見られる傾向といえます。

5. 重量鳶の仕事のやりがい

ここまでの解説で、重量鳶の仕事内容だけでなく、「諸条件・待遇」といった面も含め、全体像がクリアになってきたかと思います。

ですが、働く上で欠かせないのが、モチベーションにもつながる「やりがい」です。

本章では、「だからこの仕事を続けたい」と思えるような重量鳶のやりがいについて解説します。

重量鳶の仕事だからこそ感じられるやりがいには、主に次の2つが挙げられます。

|

この2つのやりがいについて、以下で深掘りしていきます。

重量鳶として働く中で得られる喜びや手応えを、リアルに想像してみてください。

5-1. スケールの大きな仕事に携われる

重量鳶は扱う対象物のスケールが大きいため、やり終えたときの達成感も非常に大きく、やりがいにつながります。

オフィスビルの敷地内に設置するキュービクル(受電設備を収めた物置のような箱)などはまだ小さいほう。

- 分解してもなおそびえ立つ巨大さの大型プレス機

- トンネルと見間違えそうなタービン(ガスや蒸気などを回転力に変換する機械)

- 長さ100m以上にもなる風力発電用の風車のブレード(羽根)

- 製油所や化学プラントの100トン超えの大型貯蔵タンク

といった、圧倒的なスケールの大きさの「大物」を扱う機会がたくさんあります。

そして、それらを限られたスペースに、ミリ単位で正確に据え付けていく仕事は、まさに職人技。

大きなモノを相手に、ダイナミックな作業に挑む日々は、確かなやりがいを感じさせてくれます。

5-2. 名の知れた建築物や施設に関われる

よく知られる建築物や施設に関われるということも、重量鳶の仕事ならではの魅力であり、やりがいでもあるといえます。

重量鳶の作業対象となるような重量物が設置されるのは、基本的に大規模な建築物や公共施設、インフラ設備などです。

そうした大規模な建築物や施設は、広く知られる有名スポットであったり、地域のランドマークであったりすることが多いため、「あそこの仕事に関わった」という誇りを持てます。

たとえば、都市部の再開発で建てられる大型ビルや駅舎、空港、病院といった重要施設の中にも、重量鳶が据え付けた機材が数多くあります。

「自分の仕事が、あの場所の一部になっている」と実感できるのは、重量鳶にとって大きなやりがいです。

6. 重量鳶が向いているのはこんな人

ここまで読んで、「重量鳶、ちょっとやってみたいかも」と思った方もいるかもしれません。

でも、気持ちだけで飛び込むのは少し危険。

職業を選ぶに当たっては、自分に合うかどうかを見極めることも大切です。

そこで本章では、重量鳶という職業を特におすすめできるタイプの人を、以下の4パターンご紹介します。

|

それぞれについて、具体的な理由とともに解説していきます。

自分に当てはまるかどうかを考えながらお読みください。

6-1. 建築業界で安定収入を得たい人

建築業界の仕事に興味があると同時に、安定した収入も重視する人には、重量鳶はおすすめの職業です。

重量鳶は高い専門性が求められる職業であるため、一般的な鳶よりも給与水準が高く設定される傾向があるからです。

また、多種多様な形状・サイズ・重さの設備を、さまざまな場所・施設に、現場ごとに異なるスペースの制約を踏まえつつ搬入出・設置・移動・撤去する重量鳶は、

- インフラ・設備の更新ニーズは、今後も一定数以上存在し続けると見込まれる

- 技術と経験がモノを言う職業で、新人の参入ハードルが高めである

- マニュアル化しにくい状況判断力や臨機応変な対応が不可欠

- 狭所・高所・複雑な構造物周辺などでは、どうしても人の手での作業が必要となる

といった理由から、職を失いにくく、多くの職業がAIに取って代わられる時代にも生き残るとも考えられます。

先行き不確かな時代にも「食いっぱぐれにくい」職業といえるでしょう。

6-2. 空間認識能力に自信がある人

空間認識能力に自信がある人(代表的な例で言えば、車の車庫入れや縦列駐車が得意な人)には、重量鳶が適していると考えられます。

大型の機械や設備を、複雑な経路を通して限られたスペースに搬入・設置するには、現場ごとの空間的な制約を瞬時に把握し、最適な動線や配置を判断する力が必要不可欠だからです。

たとえば、

- 狭い工場内で数トンの工作機械をミリ単位の精度で設置する場面

- クレーンやフォークリフトの動きを現場全体のレイアウトと照らし合わせて計画する場面

などでは、空間認識能力の高さがそのまま作業の安全性や効率に直結します。

自身の空間認識能力の高さを自負しているなら、その強みを最大限に活かせる職業が重量鳶だといえるでしょう。

6-3. 機材や特殊道具の操作・選定が好きな人

重量鳶は、いわゆる「機械好き」や「工夫好き」にも向いていると考えられます。

なぜなら、重量物を動かすには、現場ごとに最適な機材を選び、運搬計画を立て、その場その場で臨機応変に道具を使いこなす必要があるからです。

言い古された言葉ではあっても、「好きこそ物の上手なれ」というのは確かに真実で、適応や上達も早いと考えられますし、何より仕事が苦にならないはずです。

「機械いじりが好き」「壁を突破するための方法を考えるのが楽しい」と感じる人にとって、重量鳶は日々の仕事そのものがやりがいと達成感につながる職業だといえるでしょう。

6-4. プレッシャーに強い人

プレッシャーに強いタイプの人は、重量鳶に向いています。

重量鳶の仕事には緊張感がつきものですが、そうした中でも集中力と冷静さを保って、精密な操作と即座の判断ができないといけないからです。

たとえば、クレーンで大型機械を吊り上げて搬入口を通す作業などでは、数センチの余裕しかないケースもあります。

重量があるだけに、わずかなミスが重大な事故につながります。

高額なものだけに、まかり間違えば大損害です。

「決して落とせない」「絶対にぶつけられない」という緊張感の中、周囲の注視を受けながら、慌てず、確実に作業を進めていく力が問われます。

どれだけ周囲の空気が張り詰めていても、最後まで落ち着いて任務をやり遂げる。

そんな「プレッシャーに強い人」こそ、重量鳶の現場で真価を発揮できる存在です。

| 「重量鳶はちょっと違うかも…」と思った方へ |

|---|

「確かに重量鳶ってカッコいいけれど、自分がそれになるというのは少し違う気がする……」 そんな風に感じたなら、一般的な鳶(いわゆる足場鳶)を目指すのもおおいにありです。 鳶は、建物づくりの最前線で「作業の土台」を築く、建築現場の要(かなめ)ともいえる存在。 足場の上を軽やかに渡り歩くその姿には、重量鳶とはまた違ったカッコよさがあり、高所で堂々と仕事をこなす鳶の姿に憧れを抱く人も少なくありません。 足場鳶の仕事はなくならため、安定した仕事量があり、会社規模によっては頑張ってスキルアップすれば高給(800万円〜)も実現できます。 鳶の仕事内容や特徴、年収などについては、「足場職人とは?現役足場職人が仕事内容・年収・やりがいなどを解説!」で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。 エルラインでは現在鳶スタッフを募集中。 大手ゼネコン案件などの大規模な工事を多数受注しているため、着実にスキルを身につけながら年収アップを目指せますよ。 詳細は以下よりご確認いただけます。 |

7. 重量鳶の仕事に必要・有用な5つの資格

ここまで読んで、重量鳶を目指したい…と思った方は、「必須の資格はあるの?」「どんな資格を取れば収入アップできるの?」と気になる方もいらっしゃるでしょう。

結論から言うと、重量鳶になるために絶対必要な資格はありません。しかし、資格の有無によって携われる作業の範囲や仕事の幅が大きく変わるため、現場で活躍したい方にとっては取得しておくメリットが大きいです。

また、将来的に職長・管理職を目指す場合や独立を視野に入れる場合にも、資格が武器になります。

そこで、ここでは、重量鳶としてのキャリア形成に役立つ代表的な資格を5つ厳選してご紹介します。収入アップにも直結する重要なポイントですので、ぜひ参考にしてください。

【重量鳶の仕事に必要もしくは役立つ5つの資格】

| 資格概要 | 受講日数・試験内容 | 受講日・受験料の目安 (※国家資格受験料は非課税) |

|---|---|---|

| 玉掛け技能講習 吊り上げ荷重1t以上のクレーンなどのフックへの掛け外し作業(玉掛け)を行うのに受講・修了が必要 |

3日間(学科+実技) | 約25,000円 |

| クレーン・デリック運転士免許 吊り上げ荷重5t以上の各種クレーンおよびデリック(固定式の荷物吊り上げ機械装置)の運転に必要な国家資格 |

学科試験+実技試験 | 約22,800円 |

| フォークリフト運転技能講習 フォークリフトの操作に受講・修了が必要 |

1〜5日間(学科+実技) | 約20,000〜50,000円 |

| とび技能士(1級・2級・3級) 鳶職としての技術や知識を証明する国家資格 |

学科試験+実技試験 | 1級:21,300円 2級:21,300円(34歳以下は12,300円) 3級:21,300円 (34歳以下:12,300円 35歳以上の学生・訓練生:15,200円 34歳以下の学生・訓練生:6,200円) |

| 足場の組立等作業主任者技能講習 高所での作業時に、現場で足場の組立や解体作業の安全管理を行う主任者として指揮・監督するために受講・修了が必要 |

2日間(学科) | 約10,000〜15,000円 |

※フォークリフト運転技能講習は、受講費や受講日数に幅があります。受講時に取得済みの関連免許の種類や実務経験有無により、受講コースが変わってくるためです。

上で挙げたような資格は、現場で働きながら取っていくのが一般的で、多くの会社では資格取得にかかる費用を負担してくれます。

とはいえ、就職前に資格を持っていれば歓迎されるのは言うまでもありません。

こうした背景から、工業高校などでは資格取得を推奨・必須としているケースも多いです。

あらかじめ資格を取っておけば、有利に就職・転職を進められ、入社後のキャリアアップもスムーズとなるはず。重量鳶に照準を合わせたなら、取得を検討してみてはいかがでしょうか。

| 上記以外にも建築系資格全般が歓迎される |

|---|

| 上記が重量鳶の仕事に関連する代表的な資格ですが、他にも以下のような建築系の資格全般も歓迎されます。 ・高所作業車運転(作業床10m以上) ・ガス溶接高所作業車 ・アーク溶接作業員 など なお、建築系の資格ではありませんが、普通自動車運転免許も歓迎資格のひとつです。 普通自動車運転免許については、必須資格としている会社もありますので、要確認です。 |

8. まとめ

重量鳶という職業について、ここまで詳しく見てきました。

現場のイメージをつかんでいただけたでしょうか。

要点を以下に整理します。

▼重量鳶の仕事は、大型機械・設備の運搬・据付・撤去

▼重量鳶の月収の目安は30〜60万円程度。(年収ベースで400〜700万円前後)

独立して仕事を請け負っている場合、年収1,000万円以上ということも。

▼基本勤務時間は8〜17時となっている会社が多いが、工程進捗などにより一日のスケジュールは変わる

▼勤務体系の主流は「隔週週休2日」または「日曜休」だが、「完全週休2日制」も増えてきている

▼重量鳶が向いているタイプは下記の通り

- 建築業界で安定収入を得たい人

- 空間認識能力に自信がある人

- 機材や特殊道具の操作・選定が好きな人

- プレッシャーに強い人

本記事が、重量鳶という職業を考える上でご参考になれば幸いです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

鳶の仕事を5つの種類別に徹底解説!よくある疑問6つと向いている人

足場職人とは?現役足場職人が仕事内容・年収・やりがいなどを解説!

鉄骨鳶は稼げる?仕事内容と収入のリアルを分かりやすく解説

足場屋と鳶職の違いは?仕事内容、年収、きつさ等を足場会社が解説

コメント