水野源太

株式会社エルライン 社長室 1級電気工事施工管理技士

新卒で大手総合設備会社に施工管理として就職し、大型現場の再開発工事を経験。その後、建設人材派遣会社へと移り、複数現場で施工管理としての実務経験を積む。1級電気工事施工管理技士に合格したのを機に、同社の本社へと出向し、教育に携わる。2024年4月にエルライングループにジョインし、教育や採用、広報・デジタルマーケティング・新規事業開発などに従事。

水野源太

株式会社エルライン 社長室 1級電気工事施工管理技士

新卒で大手総合設備会社に施工管理として就職し、大型現場の再開発工事を経験。その後、建設人材派遣会社へと移り、複数現場で施工管理としての実務経験を積む。1級電気工事施工管理技士に合格したのを機に、同社の本社へと出向し、教育に携わる。2024年4月にエルライングループにジョインし、教育や採用、広報・デジタルマーケティング・新規事業開発などに従事。

「施工管理として働くことを考えているけど、色々と調べるとやめとけって出てくる…」

「昔がヤバそうなのはわかるけど、今はどうなんだろう」

「もし施工管理として働くなら、ブラック企業じゃなくてホワイト企業に就職したい」

施工管理という仕事は専門性も高いし、給料が高そうだから興味はあるけど、

・どんなところが大変なのか

・自分は施工管理に向いているのか

・どういう風に会社を選べばいいのか

実際のところはどうなんだろう?と気になりますよね。

そこで本記事では、リニューアル工事を手掛ける専門家である株式会社エルラインが、施工管理のリアルについて解説していきたいと思います。

たくさんの施工管理を抱えるエルラインだからこそ話せる内部事情や、筆者が実際に施工管理として働いた経験を元に記事を書いていくので、最後までご覧ください。

まずは簡単に施工管理の仕事内容をおさらいします。

施工管理の仕事内容を一言でいうと「建設現場が竣工するまで現場を管理する仕事」です。

よりイメージしやすいように、建物ができる流れについて整理しておきます。

例えば、株式会社エルラインが『自社ビルを建てたい!』と考えたとします。自社ビルを建てるためには、まず建物の設計図を書かなければなりません。そこで、建物の設計を設計事務所に依頼し、設計図を制作します。

その後、貰った設計図をもとに、工事業者に対して施工を発注します。工事業者は設計図をより具体的な図面(施工図)に落とし、職人さんを雇って施工を進めていく、というのが建物ができる流れです。

建物を作る際、最初にやるのは建物を設計することであり、実際に作業をするのは職人さんです。

施工管理の仕事は設計者と職人さんの間に入ることです。建設現場の進捗管理や細かい部分の収まり検討、安全管理や品質を管理するのが施工管理の仕事と言えます。

より具体的に施工管理の仕事を言うと、

・安全管理:工事を進める上で事故が起こらないよう現場を管理する

・品質管理:出来上がった建物の品質を担保する

・工程管理:納期までに必ず終わるよう工事の進捗を管理する

・原価管理:工事を終わらせた上でしっかりと利益が残るよう現場の予算を管理する

といった四大管理業務と定義づけることができます。

施工管理について調べると「施工管理はブラックだ」という言葉であったり「施工管理はやめとけ」という言葉が一定存在します。

何故そのような言葉が出てくるのか?といった部分について理由をお伝えできればと思います。

最近は働き方改革の影響で労働環境は改善しつつありますが、昔の建設業はかなりハードワークをしている人が多かったです。特に竣工間際には泊まり込みが発生したり、土日も働いたり、〇〇連勤したりといったことは事実としてあったようです。

筆者も施工管理として働いた経験があり、先輩社員(特に40代や50代の先輩)に昔の建設業の働き方をすると、刺激的なお話をきくことがありました。

昔に関してはその時代全体としてもハードワークする風潮はあったようですが、特に建設業はその色が強かったようです。YouTube等で調べても建設業のハードーワークエピソードが出てくると思います。

この様な話が膨らんで「施工管理はやめとけ」という言葉が色んな場所で聞くようになったのだと思われます。

まず、建設現場には納期が存在します。「いつまでに建物を作らなければならないのか?」といった部分です。施工管理として、納期を守ることは絶対です。

例えば、テーマパークの現場を担当したとしましょう。テーマパーク側としては〇月〇日に完成する!と社外に告知をしたりする訳で、その日までに工事が終わらなくて「間に合いませんでした!」では済まされません。

施工管理としては、必ず納期を守る必要があります。

現場を進める際には「工程表」なるものを作成し、その通りに工事が進むよう管理していきますが、基本的に工程表通りに現場が進むことはありません。必ずイレギュラーが発生します。

例えば、コンクリート工事では、雨が降ったら工事はできません。コンクリート工事の当日に雨が降った場合、別日に改めて工事を行う必要があります。もし1週間後にリスケするのであれば、工程は1週間遅れます。

ただ納期は守らなければならないので、1週間分の業務を後で巻かなければなりません。そうなると竣工間際に残業が増えてハードワークになります。

納期の存在と、現場で発生するイレギュラーの影響で「施工管理はやめとけ」と言われることもあります。

先ほどの話の続きにはなりますが、特に後ろ工程だと瞬発的に残業が増えることがあります。

後ろ工程というのは「後でやる工事のこと」です。

例えば、トイレの電源工事はトイレが設置された後でなければ工事できませんよね。トイレ工事が1週間遅れたら電源工事も1週間遅れますし、トイレ工事が2ヵ月遅れれば電源工事も2ヵ月遅れます。この様なイメージです。

現場は常にイレギュラーが発生するので、工事前半で2ヵ月遅れる現場もあったりします。であれば後ろ工程の業者は2ヵ月分早く工事をする必要があります。

この事象がゆえに、設備工事(電気工事や空調工事や衛生工事など)は瞬発的に残業が増えるのです。

筆者も設備工事出身なので同様の経験があり、確かに「施工管理はやめとけ」と言う人はいるのだろうなと思います。

一番最初の章で施工管理は設計と職人さんの間に入る仕事であるとお伝えしました。

施工管理の大変な理由として、設計と職人さんの板挟みになる点もあります。

設計者は建築物の設計図を書きますが、その設計図は必ずしも完璧ではありません。実際に現場で施工できるものではなく抽象度の高いものになるので、具体的な詳細を細かく詰めていく必要があります。

一方で職人さん側としては、詳細の部分がなければ作業することができません。設計者の意図を汲み取って具体に落とし、職人さんと協力しながら現場を進めていくのは大変です。

また、意匠性の高い建物(デザイン性が高い建物)ほど、図面が複雑で施工するのが大変だったりします。現実的なお金の話や納期の話もあったりするので、設計者と職人さんの間を取り持つのは簡単ではありません。

両者とも癖の強い方々も一定存在するので「施工管理はやめとけ」と言われることがあるのでしょう。

建設業界は資格を重要視する業界であり、資格がなければ務まらない仕事が多いです。

例えば、現場の責任者である「現場代理人」というポジションは「施工管理技士」と呼ばれる国家資格がなければ務まりません。他にも数多くの有資格業務があり、資格の重要性は現場で良く話に上がります。

ただ、現場で働きながら資格の勉強を続けるのは簡単なことではありません。

日中は現場を動き回って疲れて帰ってきて、さらに数時間の勉強をするのは大変だったりします。また、内容としても建設は理系分野なので、内容が簡単な訳ではありません。

現場と並行で資格の勉強をする必要がある点をもって「施工管理はやめとけ」と言う方が多いのだと思います。

先ほどまでの章で、なぜ「施工管理はやめとけ」と言われるのか、といった一般論について言及してきました。

ここからは実際のところはどうなのか?といった部分を実体験ベースでお伝えしていきます。

労働時間の部分に関しましては、昔と比較するとかなり改善してきています。

2024年の4月には働き方改革が施工され、残業の上限規制が実施されました。今までは時間外労働の上限はありませんでしたが、1ヵ月で45時間以内、1年で360時間以内に残業をおさめるよう本格的に規制が入ってます。

残業時間の決まりを守るために、各社で

・現場業務のDX化

・必要な人数の人材確保

といった対応を取っています。規制される前に働いていた身としては「1ヵ月の残業時間が45時間以内は無理だ」と思っていたのですが、各社の動きを見ているとしっかりと守っている会社が多いように見受けられます。特に会社規模の大きな会社ほど、こういった基準を明確に守っているようです。

ただ、見出しにも書かせていただいた通り「現場と会社による」というのがリアルなところだと思っています。

会社規模が小さい会社などでは人手が足らず、現場の時期にもよりますが以前と同じように忙しく働いている現場や会社もあります。施工管理として働く上では適切な会社選びが必要になってきています。

参考記事:建設業の2024年問題を徹底解説!乗り切るための3つのステップ

イレギュラー発生や納期の問題も一定は解決しています。

工事を受注するタイミングの見積りで、本当に必要な人員の予算を入れたり、派遣人材の予算を組み込んだり、適切な工期の設定することで、残業時間が膨大になることを防いでいます。この辺もしっかりと改善されているのは現場としても感じているところです。

こちらに関しても全ての現場・全ての会社において適切に管理されてるとはいいませんが、業界の全体としても改善傾向にあります。

労働時間や残業時間の部分に関してはある程度改善はしていますが、設計と職人さんの板挟みになるのは今もある、というのが正直なところです。

時代も変わっているので適切なコンプライアンス意識を持っている人は増えてきていますが、全員ではありません。

また、施工管理という仕事の性質上、設計者と職人さんの間を取り持つ上で発生する辛いポイントは今でも一定ある、というのは現場を見ていて感じるところです。

資格取得に関しても、昔と変わらず必須です。これも建設業という業界の性質上、有資格作業というのが一定存在するので仕方ない部分だと考えています。

国家資格である「施工管理技士」の受験資格が緩和されている部分はありますが、試験の難易度に関しては以前と変わっていません。(むしろ難易度はあがっているという声もあります。)

資格の重要性が変わらずある、というのは資格取得したときの価値が変わらず高いということなので、施工管理として悲観する部分ではないと思いますが、一定の勉強量が必要である点に関しては変わっていません。

これらを踏まえた上で、どんな人が施工管理に向いているのかを解説していきます。

ちなみに、よくある項目として「コミュニケーション能力が高い人が施工管理に向いている」という情報がありますが、個人的にはそこまで必要ないかなと思っています。

現場へ出れば誰しもがコミュニケーションをよく取ることになるので、自然とコミュニケーション能力はついていきます。「コミュニケーション能力に自信がない、、、」という方でも安心して目指して頂ければと思います。

長い目でキャリアアップを考えられる人は施工管理に向いています。

施工管理は専門性の高い仕事です。一朝一夕で覚えられる仕事ではありません。何年も学ぶことはありますし、何十年でも学ぶことがあります。

よって専門性を身に着けるのは大変な訳ですが、だからこそ、その専門性の価値は高いです。

建設現場で覚えるべき工法や用語の一つ一つはさほど難しくありません。ただ、その覚えるべきことの数が非常に多いという特徴があります。

このことから、長く働けば働くほど多くのことを覚え、多くのことをこなせるようになっていきます。

一方で短期で物事を考えすぎて焦ってしまう人は、施工管理として終業しても辞めてしまうケースもあります。短期的に物事を考えず、数年や数十年という時間をかけて少しずつ学んでいく姿勢がある人は施工管理に向いています。

飽き性な人も施工管理に向いています。理由は明白でして、やるべきことや覚えるべきことがたくさんあるからです。

建物を作るといっても様々な工程があり、建物の種類によっても施工のやり方は異なります。毎現場同じことをするのではなく、毎現場違うやり方をやるので、飽き性で同じことをするのが苦手な人には施工管理が向いています。

工種に関しても様々あり、施工管理技士という国家資格一つとっても

・建築施工管理技士

・土木施工管理技士

・電気工事施工管理技士

・管工事施工管理技士

・電気通信工事施工管理技士

・造園施工管理技士

・建設機械施工管理技士

といった種類のものが存在します。より知識を追求していくことができるので、自分を飽き性と認識している人には施工管理をオススメします。

一人で抱え込まず何事も人に相談できる人も施工管理に向いています。

施工管理をやっていて途中で嫌になってしまう人は、やはり一定います。ただその原因は「仕事ができず、能力が足りないから」というよりも「一人で抱え込みすぎてしまう」という方が多いです。

むしろ優秀でできる人ほどこういった傾向があります。優秀な人ほど多くの仕事やタスクを振られるからです。ここで一人で抱え込んでしまうとパンクしてしまい、施工管理が嫌になってしまいます。

一方で、軽い事象から重い事象まで、何でも人に相談できる人は施工管理に向いています。

もちろん相談のしやすさというのは現場であったり会社によっても異なる部分ではありますが、その人自身が人によく相談するタイプなのか?それとも一人で抱え込むタイプなのか?は施工管理に向いている、向いていないの判断をする上で分かりやすい指標になります。

「一日中オフィスに座ってパソコンに向かうのは苦手だ」「体を動かして働きたい」と考える人は施工管理に向いています。(ちなみに筆者もこの理由で施工管理への就職を決めました)

施工管理の仕事は、デスクワークも現場仕事も両方あります。現場で作業員との朝礼をしたり、図面を持って現場を歩き回って指示通りに作業が進んでいるか確認したり、資材に不備はないか、危険な箇所はないかなどを自分の目で確認したりします。

もちろん、事務所に戻って書類作成や写真整理、作業計画書の作成やCADでの図面修正といったデスクワークも発生します。

このように、施工管理はただ座っているだけでなく、積極的に動き、様々な人とコミュニケーションを取りながらプロジェクトを前進させる仕事です。体を動かすことが好きで、現場の活気の中で働きたい人なら、この仕事に大きなやりがいを感じられるはずです。

なんといっても一番重要なのは「覚悟」だと思っています。

筆者は今まで1000人以上の施工管理を見てきましたが、やはりなにより、施工管理としてやり切る覚悟があるというのは一番の強みになると思っています。

施工管理として働けば、もちろん楽しいこともたくさんありますが、大変なこともたくさんあります。

・現場でイレギュラーが発生して納期に間に合うか不安

・現場の専門用語が覚えきれない

・設計と職人さんの板挟みで大変

これらを乗り切れるかどうか、は覚悟が影響します。家族がいて高い給料を稼いで守りたい、社会的インパクトの大きいダイナミックな仕事がしたい、趣味に投じる資金を集めたい、などモチベーションは様々ですが、やり切る覚悟の重要性は理解しておいていただければなと思います。

施工管理に向いている人の特徴として「覚悟のある人」と言いました。施工管理に何の魅力もなければ、施工管理として終業することに対して覚悟を持つ人もいませんし、「施工管理はやめとけ」と言われながら働く人はいません。

そこで今回は施工管理の魅力について解説していければと思います。

未経験からキャリアアップできる、というのも施工管理の大きな魅力です。

昔の建設業界においては施工管理は理系職で、未経験からではチャレンジしずらい職種でした。対して、最近は少子高齢化の影響もあり、施工管理に対する間口が広くなってきており、未経験からでもチャレンジできます。

実際にエルラインの子会社である株式会社レバキャリでは、未経験から施工管理として挑戦したい人の採用を随時行っています。社員の約9割は施工管理が未経験なので、研修制度やキャリアアップ支援制度などもあり、成長していける環境が整っています。

他の専門職種(プログラマーやマーケターなど)は未経験からチャレンジできる可能性が低かったりしますが、施工管理としてチャレンジする可能性は高いです。

建設業界、施工管理は実務経験と資格があれば長期的に稼ぐことができます。

全くの未経験者に対する需要はそこまで多くはありませんが、施工管理を経験したことがある人の需要は非常に多いです。経験も資格もあれば、仕事には困りませんし、それなりの条件で仕事を見つけることもできます。

また、どの地域でも施工管理は仕事を見つけることができます。

大阪に引っ越したかったら大阪で施工管理をやることができますし、福岡に住みたかったら福岡で施工管理をすることができます。建物があれば必要性が生まれる仕事なので、どの地域でも仕事を見つけることができます。

施工管理として経験を積んで、そのまま施工管理として働くパターンが一般的ですが、施工管理の経験を活かしてそれ以外の職種に就く人も多数います。例えば、

・CADオペレーター

・BIMオペレーター

・部材の設計職

・設計事務所

・施工管理の講師

・施工管理の採用担当

・建設会社の経営者

など、キャリアプランはいくつもあります。若いうちは現場で経験を積んで、子供が生まれてからは内勤として働くような人もいます。この辺は自分が何を求めるのか?によって何を選択するか変わりますが、現場で得た専門性や経験を活かして、他の働き方へチェンジすることも可能です。

この様に施工管理にはたくさんの魅力があるので、施工管理職として働くことはオススメできます。一方で施工管理として働くなら、会社選びは非常に重要な項目になります。

「施工管理はやめとけと言われる理由」の章と「実際のところどうなのか?」の章の部分でもお伝えした通り、昔よりは労働環境が改善していますが、会社によってはまだ改善されていないところもあります。

ただ、全くの未経験だとどういう基準で企業を選んでいけばいいのか分からないと思います。

そこでこの章ではどんなポイントに留意して施工管理の企業選びをすればいいのかをお伝えしていきます。

抽象的になってしまいますが、まずは自分が求めるものを明確にするのが大事です。人によって仕事選び・企業選びにおける意思決定の軸は異なります。

意思決定の軸がなければ、どれだけたくさんの会社のコーポレートサイトを見たとしても判断がつきません。

・たくさん働いて、どんどんお金を稼いでいきたい

・最初は現場でやって将来的にはCADオペレーターなどの内勤として落ち着いて働きたい

・仕事重視というよりかはプライベートを大事にしたい

・自由に色んな場所で働きたい

など、人によって基準は様々です。ここについて完全に決め切る必要はありませんが、自分の中で大事なものをなんとなくでも決めておくことで、企業選びを前に進めることができます。

ポイントの2つ目は、少しずつ育成してくれる会社を選ぶということです。

会社によっては、いきなり現場でたくさんの仕事をやらせようとするところもあります。そういった会社ではなく、少しずつ長い目で育成してくれる会社を選びましょう。

建設業界は他の業界とは違うので、入ったばかりだと知らないことや慣れてないことだらけです。

・現場の作業環境

・働く人の属性

・現場で飛び交う専門用語

・朝早くから現場が始まるところ

など、未経験のことばかりで更に大量の仕事を振られたりすると潰れてしまう可能性が高いです。研修にしても、現場配属にしても少しずつ育成してくれる環境が良いです。

ポイントの3つ目として挙げられるのは、小規模現場も大規模現場も経験できる会社を選ぶということです。

施工管理の会社には戸建ての住宅を施工するような会社から、国立競技場などの大規模現場を施工するような会社もあります。小さい現場だから良いという訳ではなく、大きな現場だから良いという訳でもありません。

大きな現場であれば大きな現場でしか経験できない工法であったり、設備というものが存在します。一方で大型現場は仕事量が膨大なので、区切られた工程の一つのみを担当することが多いです。

対して、小規模な現場であれば最初から最後までを一人で担当することができます。建物ができる流れを一気に経験できるのが強みです。一方で大型現場特有の工法や設備は経験できません。

小規模現場も大型現場も、両方経験することで施工管理としてより成長していくことができます。会社選びとしては、両方が経験できる会社を選びましょう。

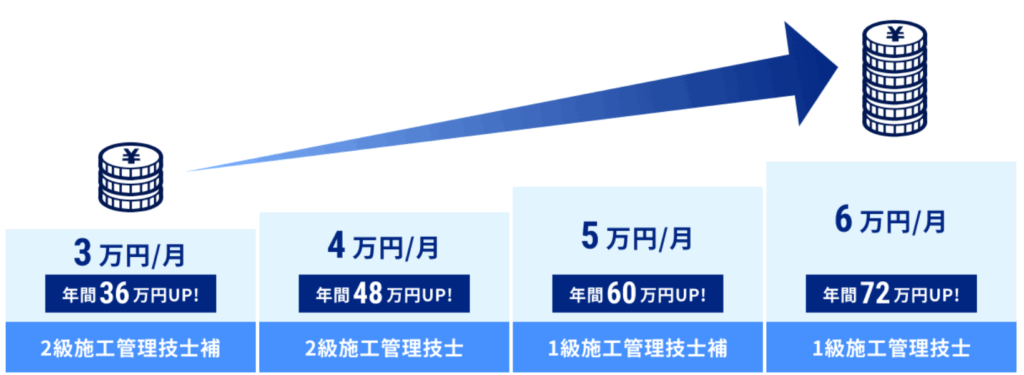

先ほどもお伝えした通り、施工管理において資格は重要です。特に国家資格である「1級施工管理技士」を取得することで市場価値を一気に上げることができます。

会社によって、資格取得の支援の度合いが多く異なりますので、必ずチェックするようにしましょう。

・受験費用やテキスト代はサポートしてくれるのか?

・資格の勉強の支援をしてくれるのか?教えてくれるのか?

・合格した後の給料の上り幅はどうか?

といったポイントはしっかりと制度を整えている会社ほどホームページに詳細を記述しています。(逆に掲載していない会社は資格の支援が弱い場合がほとんどです)

ホームページや求人票などを通じて、資格支援に関する情報も確認してください。

社員間のコミュニケーションが活発かどうか、というのも会社選びにおいて重要です。

やはり施工管理として辛くなってしまう理由として「一人で抱え込んでしまう」という理由が多いので、横の繋がりや縦の繋がりが大事な会社を選ぶと働きやすいです。

特に横の繋がりは大事でして、同じ境遇にいる人が近くにいると相談がしやすいですよね。

現場へいったときに悩むことも似ているので、同期と話すことで「そうやって解決するのか!」であったり「そこが重要なのか!」と勉強になったりします。

同じ会社でも現場が違うと顔を合わせることはなくなってしまうので、定期的に社内イベントや集まる機会を設けているような会社を選ぶと良いでしょう。

施工管理としてキャリアアップしたい方はレバキャリへご応募ください。レバキャリでは未経験から施工管理として成長していきたい人を募集しています。

レバキャリでは施工管理として成長していきたい人に機会を創出するために、下記項目に力を入れています。

・入社したときの研修構築

・資格取得の支援と伴走

・定期的なイベントを開催

・小規模から大規模まで、幅広く対応

特に資格手当に力を入れていて、一番最初に受ける「2級施工管理技士補」に合格すると月3万円の昇給をお約束しています。社内の人間にも1級施工管理技士が複数在籍し、資格取得の支援も行っています。

建設会社である株式会社エルラインから生まれた人材会社だからこそ作れる教育であったり、現場があります。

「まだ施工管理として働くことを決めてない」という方でも全然OKです。少しでも気になる方がいれば、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

仕事内容やキャリアプラン、資格など疑問点があればお気軽に仰ってください。

・「施工管理やめとけ」と言われるのは昔の建設業が大変だったから

・最近は働き方改革の影響もあり、改善傾向にある

・とはいえ、まだ会社によっては大変な現場も一定存在する

・会社選びを間違えなければ、施工管理は魅力たっぷりの仕事

施工管理は未経験からでも専門性を身につけて、大きく稼いでいける仕事です。

興味がある方は、まず現場に見習いで入ることからスタートし、実務経験と資格取得を通じて施工管理としてのキャリアを作っていきましょう。

最初は現場で分からないことだらけですが、徐々に徐々に分かるようになっていき、自分で現場をある程度回せるようになれば裁量を持って働くことができます。そこまでいくと楽しく、やりがいを持って働けますよ。

新しい業界に飛び込むことは勇気が必要かもしれませんが、建設業は色んな意味で懐の広い業界なので安心してください。

この記事が施工管理を目指しているあなたの参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったら

いいね または フォローしてね!

コメント