「一人親方って具体的にどんなことをする人のことかな?」

「安定して働けるのかな」

自由度が高そうというイメージだけはあるものの、一人親方の実情がわからず詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

一人親方は、親方と職人の両方の仕事を一人でこなす人のことを指します。

基本的には、現場で一定のスキルや経験を積んでから、一人親方として独立します。

会社員とは違って自由度が高く、頑張り次第では年収1,000万円以上など高い収入を目指せる働き方は、やりがいもひとしおです。

しかし、一人親方として独立するなら、

- 高い技術

- 豊富な現場経験

- 幅広い人脈

が必要となることを忘れてはいけません。

というのも、近年の業界全体の構造変化が影響し、一人親方として独立することの難易度が年々増しているからです。

そこで本記事では、将来的に一人親方を目指したいと考えている方に向けて、以下の内容をわかりやすく解説します。

| この記事を読むとわかること |

|---|

|

お読みいただければ、一人親方という働き方のリアルがわかり、あなたが本当に目指すべき道かどうか、目指すのであればどうすべきかを判断できるようになります。

ぜひ最後までお読みいただき、納得のいくキャリアについて考えるきっかけにしていただければ幸いです。

1. 一人親方とはひとりで「親方」と「職人」の二役をこなす人

一人親方とは、親方(=仕事を受けて現場を管理する人)と職人(=現場で手を動かす人)の両方の役割をひとりでこなす人(またはその働き方)を指します。

主に大工や鳶職といった建築業界の職種で用いられる呼び名であり、法律上の定義ではありません。

税務上での定義でいえば、一人親方は、独立して開業届を出した「個人事業主」です。

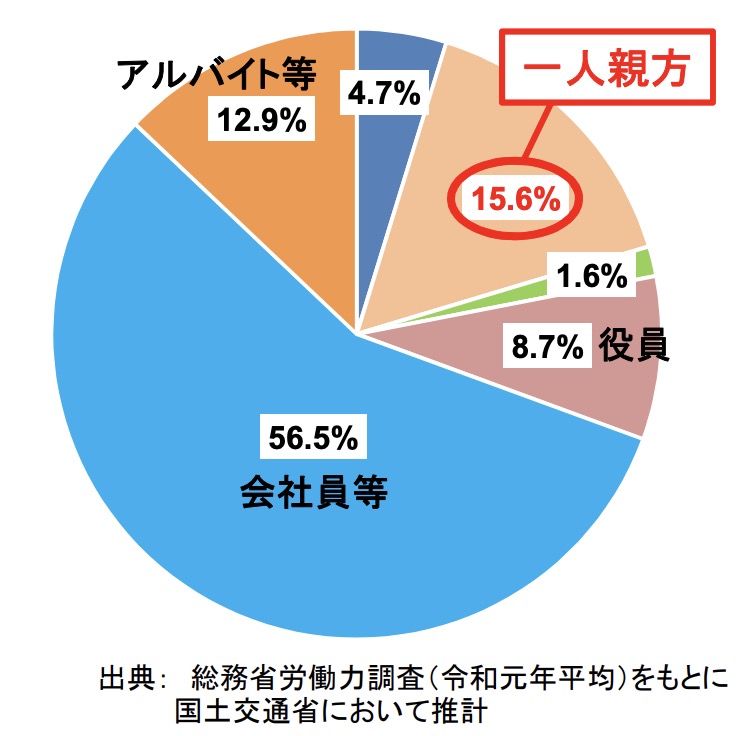

全建設技能者(建設現場で作業を直接行う職人)における一人親方の割合は、15.6%程度と推計されています。

【一人親方の推計人数 (技能者の内訳)】

私たち株式会社エルラインの肌感覚としても、足場職人のうち一人親方として独立するのは1〜2割といったところで、上記推計結果と概ね一致しています。

過半数を占めているのは、会社員。

つまり、一人親方という働き方は決して多数派ではないということです。

それもそのはず、一人親方は周到に準備を整えた上でなるものであって、「なんとなく」「成り行きで」なれるほど甘くはないのです。(一人親方のリスクや活躍するためのコツについては後述しています。)

では、一人親方と会社員とでは、具体的にどういった点が異なってくるのでしょうか?

一人親方と呼ぶときと、個人事業主と呼ぶときとでは、何が違うのでしょうか?

次章では、それぞれの違いについて解説していきます。

| 個人事業主とみなされない一人親方の扱いになった際の注意点 |

|---|

| 開業届を出すことで、税務上「個人事業主」として扱われます。逆に、出していなければ、たとえ実態が一人親方であっても個人事業主とはみなされません。 提出は義務ではなく、出さなかったからといって罰則もありませんが、各種控除などのメリットを受けられなくなります。 損をしないためにも、開業届は忘れずに出しておきましょう。 |

2. 一人親方と会社員・個人事業主との違い

「一人親方って、会社員とはどう違うの?」

「個人事業主と同じなんじゃないの?」

こうした疑問はよく聞かれます。

一人親方と会社員との違い、似ているように思える個人事業主との違いは以下の通りです。

|

ここをクリアにしておかないと、契約時や納税時トラブルになることもあります。

以下で順番に見ていきましょう。

2-1. 会社員との主な違いは契約の種類・稼ぎ方・働き方・立場・社会保障

会社員と一人親方の違いは複数あり、主な違いは下表の通りです。

【一人親方と会社員の主な違い】

| 比較項目 | 一人親方 | 会社員 |

|---|---|---|

| 契約の種類 | 請負契約 | 雇用契約 |

| 労務単価 | 高い | 低い |

| 稼ぎ方 | 成果に対する報酬を得る | 労働の対価として給与を得る |

| 働き方 | 自由度高 | 自由度低 |

| 立場 | 経営者 | 従業員 |

| 社会保障 | 必要最低限 | 手厚い |

上の表に挙げた違いについて補足します。

【契約の種類】

会社員は、企業と「雇用契約」を結びます。

一人親方は主や元請けと「請負契約」を結びます。

(例:会社員は、たとえ工事がまだ途中でも、働いた分の給与は支払われます。一人親方は、仕上げて初めて報酬が支払われます)

【労務単価】

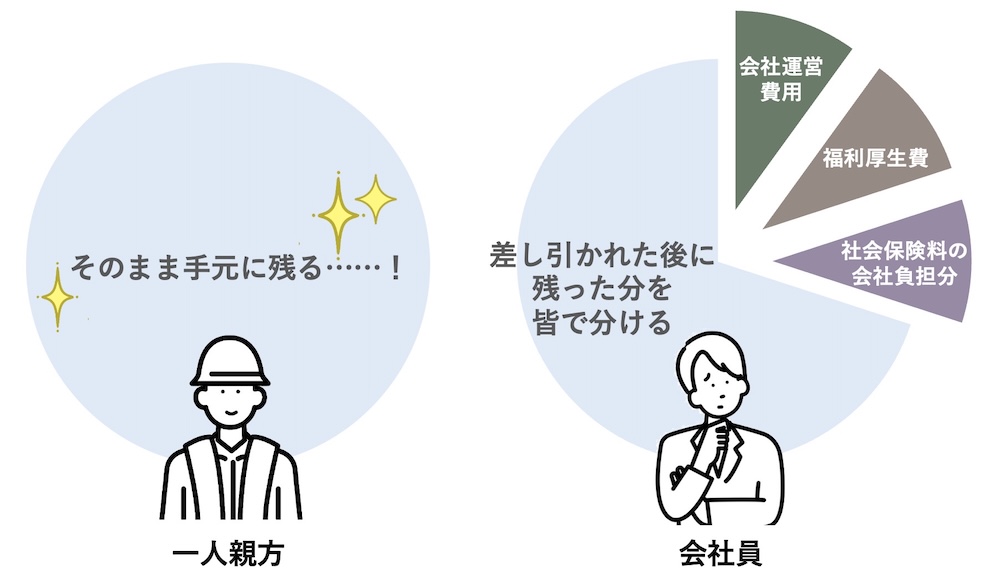

会社員は、給与体系や年功序列、役職制度などに縛られる上、会社取り分も差し引かれます。

一人親方は、働いた分がそのまま報酬に反映されます。

(例:会社員は、1日8時間作業しても、給与は月給で固定です。一人親方は、同じ作業を4時間で仕上げても、完成すれば報酬全額が手元に入ります)

【稼ぎ方】

会社員は、労働時間の対価として支払われる給与を受け取ります。

一人親方は、成果物に対して支払われる報酬を受け取ります。

(例:会社員として働く鳶職人は、仮に現場の片付けで1日が過ぎてもその日の分の日給が出ます。一人親方は、足場を組み終えて初めて報酬を得られます)

【働き方】

会社員は、定められた就業時間や指揮命令関係などに従って働くのが基本です。

一人親方は、仕事を入れるも入れないも自分次第のため、一定の自由があります。

(例:会社員は現場の段取りや作業内容を上司に指示されます。一人親方は自分で段取りを組み、仕事量の調整が可能です)

【立場】

会社員は、経営者に雇われて働く従業員です。

一人親方は、「自分カンパニー」を運営する経営者です。

(例:会社員は、現場監督や会社の指示に従って作業します。一人親方は、自分が請けた仕事を自分のやり方で最後まで責任を持って仕上げます)

【社会保障】

会社員は、万一の場合に備えたセーフティネットがフル装備です。

一人親方には、自分でセーフティネットを張ってから現場に立つ必要があります。

(例:会社員は、入院することになれば手当が給付されます。一人親方は休めば収入ゼロです)

2-2. 個人事業主は税制上の立場。一人親方はその形態の一つ

一人親方は、個人事業主という括りに含まれるひとつの形態です。

原則として従業員を雇わずに自分一人だけで仕事をこなしている個人事業主を、建設業界では「一人親方」と呼んでいるということに過ぎません。そのため、税務や社会保険の扱いは同じになります。

ただし、一人親方と個人事業主とでは、相違点もあります。

【一人親方と個人事業主の違い】

| 比較項目 | 一人親方 | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 定義 | 誰にも雇われず、誰も雇わず、一人で仕事を請け負う人を指す呼称 | 開業届を出して個人で事業を営む人の総称 |

| 業界 | 建設業・土木業・運送業など、肉体労働や請負が中心 | 業界を問わない |

| 従業員 | 原則雇わず、一人で事業を営む | 従業員を雇うことが可能 |

| 労災* | 企業等から業務委託を受けて行う取引や、消費者からの委託を受けて行う同種の事業の取引を対象として、労災保険に特別加入できる | |

*これまでは、建設技能者や個人貨物運送業者、柔道整復師などの限られた業種・職種の個人事業主のみ特別加入することができました。令和6年11月1日からは、業種・職種を問わず、企業等から業務委託を受けていれば特別加入することができるようになりました。

詳細は厚生労働省「令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました」をご参照ください。

3. 一人親方になることの三大メリット

前章を読み、一人親方の働き方は会社員ほど収入や保障が安定していないと感じた方も多いはずです。

確かに、一人親方になるということは、全般的に安定しているといえる会社員の立場を手放すということです。

では、それを補って余りある一人親方のメリットとは何でしょうか?

この章では、「収入」「働き方」「やりがい」という3つの観点から、一人親方になることの代表的なメリットを見ていきます。

|

一人親方という選択肢の魅力をよく知れば、それだけやる気も出てくるというものです。

「一人親方っていいかも」という考えが頭をよぎった今だからこそ、以下で確認しておきましょう。

3-1. 【収入】頑張りが稼ぎに直結する

働き方改革などにより会社員では実現困難になってきている「たくさん働いてたくさん稼ぐ」という働き方が可能な一人親方。自分の頑張りや成果がダイレクトに収入に反映されます。

会社員の場合、給与体系や年功序列、役職制度などがあるため、どれだけ成果を上げても収入には上限があります。

さらに、給与は会社の利益・経費分を差し引いた上で支給されるため、労務単価(1日当たりの賃金)は目減りします。

一方、一人親方は、請け負った仕事の報酬を直接受け取る立場なので、会社に差し引かれる分がありません。そのため、同じ作業をしても手元に残る金額は会社員より多くなります。

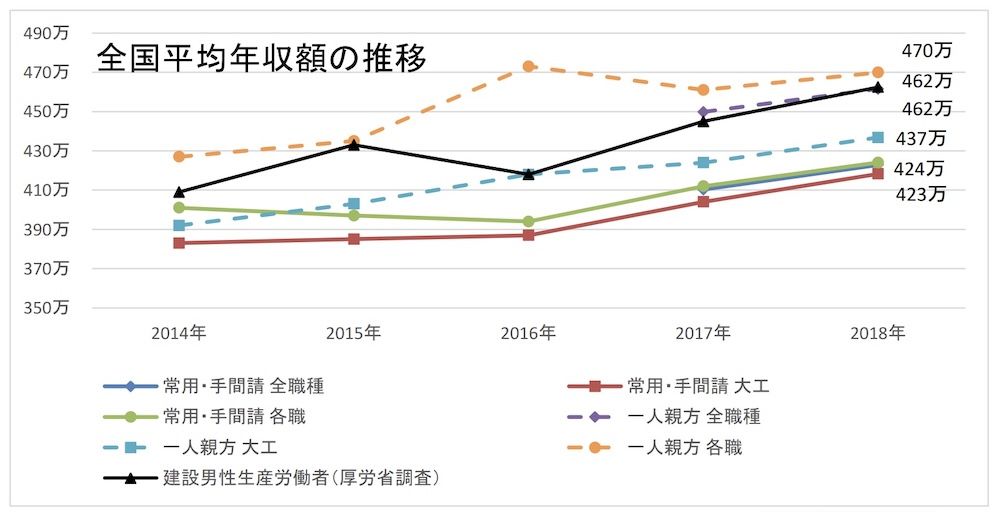

実際、正社員や契約社員(=常用)、業務委託(=手間請)、一人親方の3種類の働き方での全国平均年収を比べると、一人親方がもっとも高いというデータがあります。

中には、年収1,000万円を超える一人親方もいます。

「やった分だけ稼げる」という実感を得られるのが、一人親方という働き方です。

| 一人親方には節税メリットもある |

|---|

| 経費処理による節税が可能なことも、一人親方(を含む個人事業主)の強みです。 事業に関わる支出(資材購入費、ガソリン代、仕事用の携帯電話の料金など)を経費として計上することで、課税額(税金を計算するもとになる金額)を減らすことができます。 これは、会社員のような固定控除(所得からあらかじめ決まった金額を一律で差し引く仕組み)だけでは無理な、大きな節税メリットです。 |

3-2. 【働き方】仕事も時間も自分で決められる

一人親方は、案件を自分で選び、スケジュールも自分で組み立てられます。

会社員の場合、基本的に与えられた仕事をこなし、出勤日や勤務時間も会社のルールに従う必要があります。休みを取るにも上司や同僚に気を遣うなど、自由度は限られます。

一人親方なら、「この現場は合わない」「この時期は休みを取りたい」といった判断を自分の責任で下せます。

たとえば、子どもが小さいうちは現場数を絞って時間に余裕を持たせたり、逆に「今はとにかく稼ぎたい」と限界まで現場を増やしたりと、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

「自分で選び、自分で決める」。この自由度の高さが、一人親方の大きな魅力です。

| 一人親方には長期的視点での「働き方の自由」もある |

|---|

| 一人親方には、会社員のような定年制度がありません。そのため、「まだ働きたい」と思えば、高齢になっても自分のペースで仕事を続けることができます。 実際に、70代・80代になっても、仕事量を調整しながら現役として活躍している一人親方も少なくありません。 年齢に縛られず、自分で引き際を決められる――これも、一人親方という働き方の大きな魅力のひとつといえるでしょう。 |

3-3. 【やりがい】スキルアップと自己成長が加速する

一人親方は、仕事の幅が広がり、成長のチャンスが格段に増えます。

会社員だと、担当業務や役割が限定され、経験の範囲も固定されがちです。

しかし一人親方は、元請けとの交渉、段取り・現場管理、施工まで、すべて自分でこなさなくてはなりません。

それは負担でもありますが、同時に技術だけでなく段取り力、コミュニケーションスキル、交渉術といった多様なスキルが自然と身につくチャンスでもあるのです。

たとえば、一人親方になって仕事を自分で取ってくるようになると、与えられた現場をこなすだけではなくなります。

予算や人員の管理などにも目を向けるようになり、必然的に経営者目線が身につきます。

裁量が増える分、得られるスキルややりがいも大きくなる一人親方は、自分のポテンシャルを存分に発揮し、さらに高めていける働き方といえます。

4. 一人親方になることの三大リスク

前章では、一人親方が得られる収入・働き方・やりがいの三大メリットをご紹介しました。

しかしその裏には、会社員であればほぼ心配しなくて済むリスクが存在します。

一人親方に当てはまる主要なものとしては、以下の3つの経済的リスクが挙げられます。

|

「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、これらのリスクを事前に理解し、備えておくことが重要です。

それぞれのリスクについて、以下で詳しく見ていきましょう。

4-1. 現場を確保できなければ収入ゼロ

一人親方の最大のリスクといえるのが、「働く現場を確保できなければ収入がゼロになる」ことです。

会社員であれば、現場は会社が確保してくれ、月給制なら一時的に仕事が減っても基本給は保証されます。

一方、一人親方は仕事を取ってくるところからすべて自己責任。原則として請負契約で働くため、現場がなければ1円も入ってきません。

たとえば、独立して間もない時期は特に、見積もりや段取りに不慣れで信頼を得られず、受注が続かないこともあるでしょう。

資格や専門性が不十分で、小規模な案件にしか呼ばれないという状況も、一人親方にはよくある課題です。

安定的に現場を確保するためには、営業力や人脈づくり、複数の取引先との継続的な関係構築など、日頃からの努力が欠かせません。

| 【年々険しさを増す一人親方への道】 |

|---|

| 一人親方という働き方を目指すことが、ますます困難な時代に突入しています。 ・収入減や事務作業増加につながるインボイス制度の導入 ・元請け企業が作業員全員に社会保険加入を厳格に求めるケースの増加 ・建設キャリアアップシステム(CCUS)*登録が事実上の現場入場資格となりつつある状況 (*建設技能者の資格や経験、就業履歴などをデータベースで一元管理するシステム) といった昨今の法改正や、コンプライアンス意識の高まりなどの影響により、一人親方として独立することのハードルが年々上がってきているからです。 このような状況だからこそ、一人親方という働き方を選ぶのであれば、相応の覚悟と周到な準備が不可欠といえます。 |

4-2. 万一の場合に各種給付金・補償を受け取れない

会社員であれば受け取れる各種給付金や補償を受け取れないのも、一人親方のリスクです。

なぜなら、一人親方は、

- 会社が自社社員に対して加入している労災保険

- 雇用契約を結んで働く労働者のための雇用保険

- 会社員が加入している健康保険

といった「会社と雇用契約を結んでいる人向けのセーフティネット」の対象外だからです。

会社員は受け取れる一方、一人親方は受け取れない給付金・補償には、下表に挙げるようなものがあります。

| 会社員が受け取れる(しかし一人親方は受け取れない)給付金・補償の例 | |||

|---|---|---|---|

| カバーしてくれる保険の種類 | 受け取れる給付金・補償 | 対象となる状況 | 給付・補償額 |

| 労災保険 | 療養補償給付 | 業務中に負傷・罹患して治療が必要なとき | 必要な療養費 |

| 療養給付 | 通勤時に負傷して治療が必要なとき | ||

| 休業補償給付 | 業務中に負傷・罹患して治療のため働けないとき | 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額*の60%相当額

+ (休業特別支給金) |

|

| 休業給付 | 通勤時に負傷して治療のため働けないとき | ||

| 雇用保険 | 失業給付 | 失業したとき |

|

| 健康保険 | 傷病手当金 | 病気やケガで働けなくなったとき(4日以上) (※労災保険の給付対象を除く) |

1日当たり【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

※支給を開始日から通算1年6か月まで支給) |

*事故が発生した日または病気が確定した日の直前3か月間の賃金の1日当たり平均額

**離職以前6か月間の賃金の1日当たり平均額

たとえば、会社員なら病気やケガで働けなくなった場合に受け取れる「傷病手当金」や、出産時の「出産手当金」は、一人親方が加入することになる国民健康保険にはありません。

このように、会社員よりも生活保障が手薄となる立場だからこそ、一人親方としてやっていくなら、万一に備えて自ら保険に加入するなど、自分自身で生活保障の手段を整えておくことが重要です。

具体的には、

- 「一人親方労災保険」に特別加入して、労災補償を受けられるようにする

- 民間の保険会社の取り扱う就業不能保険や所得補償保険に加入し、病気やケガで働けなくなった場合の収入減をカバーする

といった方法があります。

4-3. 将来もらえる年金額が会社勤めの場合よりも減る

会社を辞めて一人親方になると、将来もらえる年金額が、会社員時代に想定していたよりも少なくなります。

会社員(および公務員)は「国民年金+厚生年金」の2階建ての年金制度となっていますが、一人親方は原則として1階部分の「国民年金」だけとなるためです。

2階部分に当たる厚生年金は、保険料の半分を会社が負担してくれる上、現役時代の収入に応じて受給額も増えるので、「保険料は全額自己負担+支給額は一律」の国民年金に比べてかなり有利です。

厚生労働省の資料によると、平均年金月額(令和5年度時点)は、国民年金加入者と厚生年金加入者とでは、なんと倍以上の開きがあります。(下表参照)

| 【年金額の比較】国民年金加入者 VS 厚生年金加入者 | |

|---|---|

| 国民年金加入者の平均年金月額 | 約58,000円 |

| 厚生年金加入者の平均年金月額 | 約147,000円 |

出典:厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

この差を埋めるには、

- 国民年金基金に加入して、将来もらえる年金額を上乗せする

- 小規模企業共済に加入して、廃業時に退職金代わりとなる共済金を受け取れるようにする

- 民間の保険会社が取り扱う個人年金保険に申し込み、公的年金だけでは不足する分を補う

といった老後資金対策を、各自で講じる必要があります。

現役時代の自由な働き方と引き換えに、将来の年金額が減るリスクもあるという点は見落とされがちですが、しっかりと認識しておくべきポイントです。

5. 一人親方として活躍するためのアドバイス

ここまで、一人親方のメリットやリスクについてお伝えしてきました。

では、実際にそうした現実と向き合いながら生き残っていくには、どういった対策が必要でしょうか。

この章では、一人親方として長く活躍していくための実践的アドバイス(下記)をご紹介します。

|

一人親方として成功するために、以下で詳しく見ていきましょう。

5-1. とにかく備えをしておくべし

一人親方として長くやっていくために、生活・経営・技術といった全方位で、とことん備えを固めておきましょう。

|

【生活】

|

|

【経営】

|

|

【技術】

|

長く続けるためには、現場での腕前だけでなく、経営者としての土台づくりが不可欠です。

5-2. 地域に即したやり方を徹底するべし

地域性に合わせた営業を徹底しましょう。

地域によって住民構成が異なります。だから、ニーズも異なってきます。

住民同士のつき合い方が異なれば、顧客開拓戦略も変わってきます。

- 農村部などで人間関係が密なエリアでは、地元の行事に参加するなどして、コミュニティの一員として信頼を得るのが肝心

- シニア層の多いエリアではちょっとした修理など細かなニーズが発生しやすい傾向があるので、「地域の便利屋」感覚を目指すのがおすすめ(街の電気屋さんが今なお営業できている理由がそれ)

- オンライン展開が未発達なエリアでは、オンライン集客に力を入れ、一気に地域ナンバーワンを目指す

山間部には山間部の、海沿いには海沿いのニーズがあり、都市部には都市部の、地方には地方のやり方があります。そのエリアならではの勝ち筋を見極め、それを徹底しましょう。

5-3. 「自由な働き方」の厳しさに対する覚悟を持つべし

「自由には責任が伴う」ことの重みをしっかりと受け止めましょう。

- 今日休むか休まないか、案件を受けるか断るか。自分の選択の結果に責任を持つ

- 特に家族がいる場合は、精神的プレッシャーも大きいことをあらかじめ知っておく

自分で選び、自分で責任を引き受ける。

自由と緊張感の両方を受け止める覚悟が、一人親方には求められます。

とはいえ、「現場がない=収入ゼロ」の緊張感に押しつぶされてしまっては本末転倒です。

大切なのは、その危機感をモチベーションに変えていくこと。少しずつ慣れて、自分の力にしていければ理想的です。

6. 一人親方が向いている人の3つの条件

前章では、一人親方として生き残るための実践的アドバイスをご紹介しました。

自由もあれば不安もあり、やり甲斐もあればプレッシャーもある──そんな現実を踏まえると、「誰でも独立して成功できるわけではない」ことがわかります。

では、どんな人がこの働き方に向いているのでしょうか。

3つの条件に絞ると、次の通りです。

【1】気力・体力・技術を兼ね備えている

現場で求められるのは即戦力。技術が未熟だと、そもそも案件が回ってこないか、来ても継続にはつながりません。肉体労働に耐えられる気力と体力は大前提ですが、確かな技術も欠かせません。

【2】幅広い人脈を持っている

案件獲得や、人手が必要な時の協力者確保は、人脈があるかないかで大きな差が出ます。

人脈づくりは独立後に急に始めても遅く、会社員時代からコツコツ築いておくのが理想です。

【3】職人として働き続ける覚悟がある

「いずれ事業を拡大して現場を離れる」という選択肢もありますが、それには長期的な計画と準備が必要です。多くの場合、体が動く限り現場に立ち続ける覚悟がなければ、行き詰まります。

これら3つの条件が揃っていれば、一人親方として長く活躍できる可能性は高まります。

逆に、どれかが大きく欠けているなら、独立前に補強しておくことが必要です。

7. 一人親方を目指すなら幅広い経験を積もう

一人親方に向いている人の条件を前章でお伝えしましたが、一人親方として成功するには、大前提として、生まれ持った才能だけでなくスキルと経験が不可欠です。

そのため、一人親方を目指すなら、十分なスキルと経験が積める会社で働くことが非常に重要です。

そうした環境が整っていない会社にいると、十分なスキルや経験を積めないだけでなく、将来に役立つ人脈も築きにくくなってしまうからです。

その結果、場合によっては、倒産に追い込まれることも考えられます。

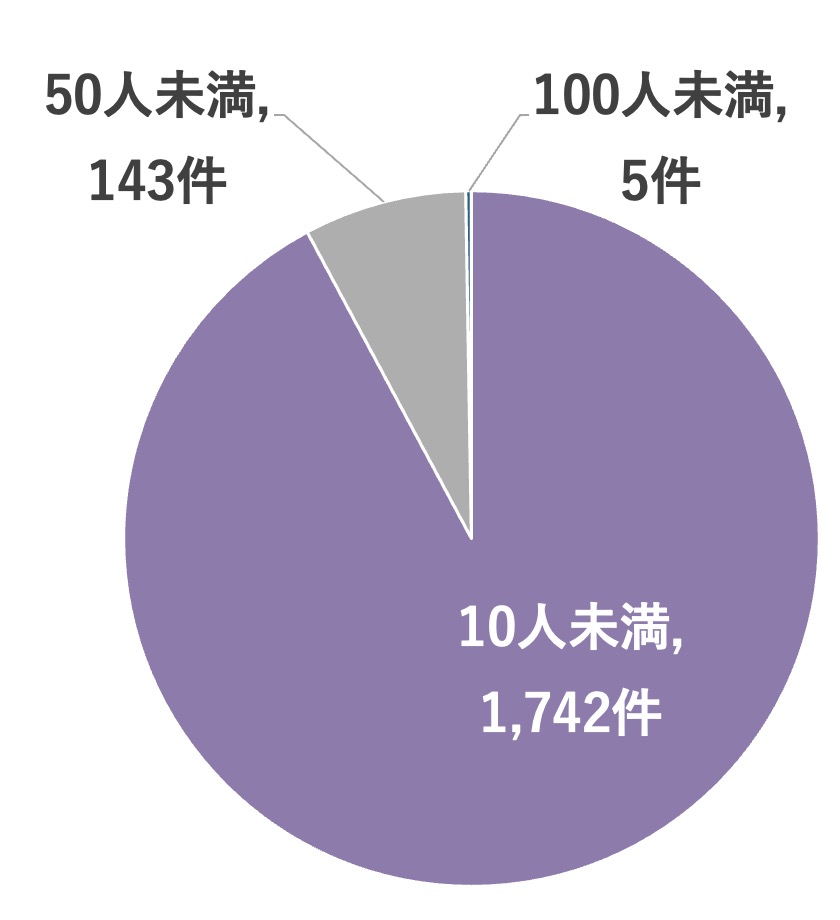

帝国データバンクの「建設業倒産動向調査(2024年)」によれば、2024年に発生した建設業の倒産は1,890件と過去10年で最多。

さらに新しい情報(同じく帝国データバンクの「『建設業』の倒産動向(2025年上半期)」)によれば、2025年上半期だけで986件と、こちらも4年連続で増加が報告されています。

こうした倒産の9割以上を従業員数10人未満の中小零細事業者が占めており、当然、一人親方もその中に含まれます。

【従業員数別倒産件数】

このような状況下でも安定して仕事を得られるのは、確かな技術と信頼を持つ職人だけ。

つまり、「独立前にスキルと実績を十分に積んでおく」ことが成功への近道なのです。

将来的に一人親方として独立することを考えているなら、焦らずまずは経験を積み、腕を磨きましょう。

その際、異なる現場や工法に幅広く触れるために、できるだけ多彩な現場に関われる会社に身を置くことがポイントです。

幅広い現場経験と、それによって培われた確かな技術は、独立後の最大の武器になります。

8. 鳶職で一人親方を目指すなら、幅広い経験を積める株式会社エルラインへ

前章でお伝えした「一人親方を目指すなら、まずは幅広い経験を積める会社で経験を積むべき」ということに対する答えの一つが、私たち株式会社エルラインです。

エルラインでは、足場工事を基盤に施工管理の派遣、太陽光発電など幅広い事業を展開しています。

2008年の創業以来、毎年130%の成長を続け、現在はグループ売上160億円規模、グループ全社員数500名以上へと拡大。上場を目指して引き続き急成長中です。

そんなエルラインが、一人親方を目指す環境としておすすめな理由を3つご紹介します。

8-1. 幅広い案件に関わるチャンス

株式会社エルラインでは、大型案件を中心に多彩な現場を手がけています。

これにより、日々の業務を通じてさまざまな施工方法や管理手法を自然と身につけられます。

小規模な会社ではなかなか経験できないような、大規模なプロジェクトや特殊な現場に関われるのが当社の強みです。

ここ数年の実績としては、医療系複合施設や国内最大級の体操専用体育館といった大規模な現場を施工しました。

マンション、ビル、病院、大学、商業施設、プラント、物流倉庫、競技場など、幅広い現場での作業を通じて、

- 腕(確かな技術)

- 経験(幅広い現場対応力)

- 人脈(信頼できる仲間とのつながり)

を培えるエルラインの環境は、一人親方としての独立を目指している方にとって理想的です。

8-2. 独立を応援!「元・一人親方」の受け入れにも対応

実はエルラインの社員の1〜3割は「元・一人親方」です。

私たちは、独立を志す社員の挑戦を心から応援します。そして、もし独立が難しかったとしても、安心して戻ってこられる場所を用意しています。

一度は独立し、違う世界を経験した上で「やはりエルラインで働きたい」と戻ってきてもらえるのは、私たちにとって大きな喜びです。

独立の厳しさを知っているからこそ、あなたの「挑戦」も「再スタート」も、私たちは全力でサポートします。

8-3. 成長を積極的に後押しする社風

エルラインは、あなたの成長を積極的に後押しする社風です。

年次や年齢に関係なく、半期ごとの自己申告目標の達成度が評価に組み込まれるため、若手ベテラン関係なく公平に評価されます。

努力や実績が正当に評価され、給与や役職にも反映される仕組みです。

努力と成果が目に見える形で報われることで、仕事へのモチベーションが高まり、成長の好循環が生まれます。

以下の動画では、エルラインの社員が、「エルラインに入社してよかったこと」をお伝えしています。ぜひあわせてご覧ください。

一人親方としての独立を視野に入れているなら、まずは私たちと一緒に、「腕」「経験」「人脈」を手に入れませんか。

独立後も活躍できるよう、一人ひとりのスキルアップを全力で支援します。詳しくは、株式会社エルラインの募集要項をご覧ください。

9. まとめ

一人親方について解説しました。

以下に要点を整理します。

▼一人親方とは、「親方」と「職人」の両方の役割をひとりでこなす人、またはその働き方

▼一人親方と会社員の主な違いは下表の通り

| 比較項目 | 一人親方 | 会社員 |

|---|---|---|

| 契約の種類 | 請負契約 | 雇用契約 |

| 労務単価 | 高い | 一人親方と比較して低い |

| 稼ぎ方 | 成果に対する報酬を得る | 労働の対価として給与を得る |

| 働き方 | 自由度高 | 自由度低 |

| 立場 | 経営者 | 従業員 |

| 社会保障 | 必要最低限 | 手厚い |

▼一人親方と個人事業主の違いは下表の通り

| 比較項目 | 一人親方 | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 定義 | 誰にも雇われず、誰も雇わず、一人で仕事を請け負う人を指す呼称 | 開業届を出して個人で事業を営む人の総称 |

| 業界 | 建設業・土木業・運送業など、肉体労働や請負が中心 | 幅広い業界 |

▼一人親方になることの代表的な3つのメリットは以下の通り

- 【収入】頑張りが稼ぎに直結する

- 【働き方】仕事も時間も自分で決められる

- 【やりがい】スキルアップと自己成長が加速する

▼一人親方を含む個人事業主に当てはまる3つの経済的リスクは以下の通り

- 現場を確保できなければ収入ゼロ

- 万一の場合に各種給付金・補償を受け取れない

- 将来もらえる年金額が会社勤めの場合よりも減る

▼一人親方として長く活躍していくためには……

- とにかく備えをしておく

- 地域に即したやり方を徹底する

- 「自由な働き方」の厳しさに対する覚悟を持つ

本記事が、一人親方として独立することを目指す方のご参考となりましたら幸いです。

コメント