「職長って具体的にどんなポジションなのかな?」

「職長の役割について知りたい」

建設現場で活躍する「職長」というポジションが存在することを知ったものの、どんな立場で何をする人なのかがはっきりイメージできずにいませんか?

職長は、建設現場で作業を円滑に進める責任者であり、同時に現場の安全を守るリーダーでもあります。

その役割は、以下の6つです。

|

普通の作業員とは違い、現場全体の流れを理解し、人を動かす力が求められるポジションであるため、任されること自体が信頼の証でもあります。

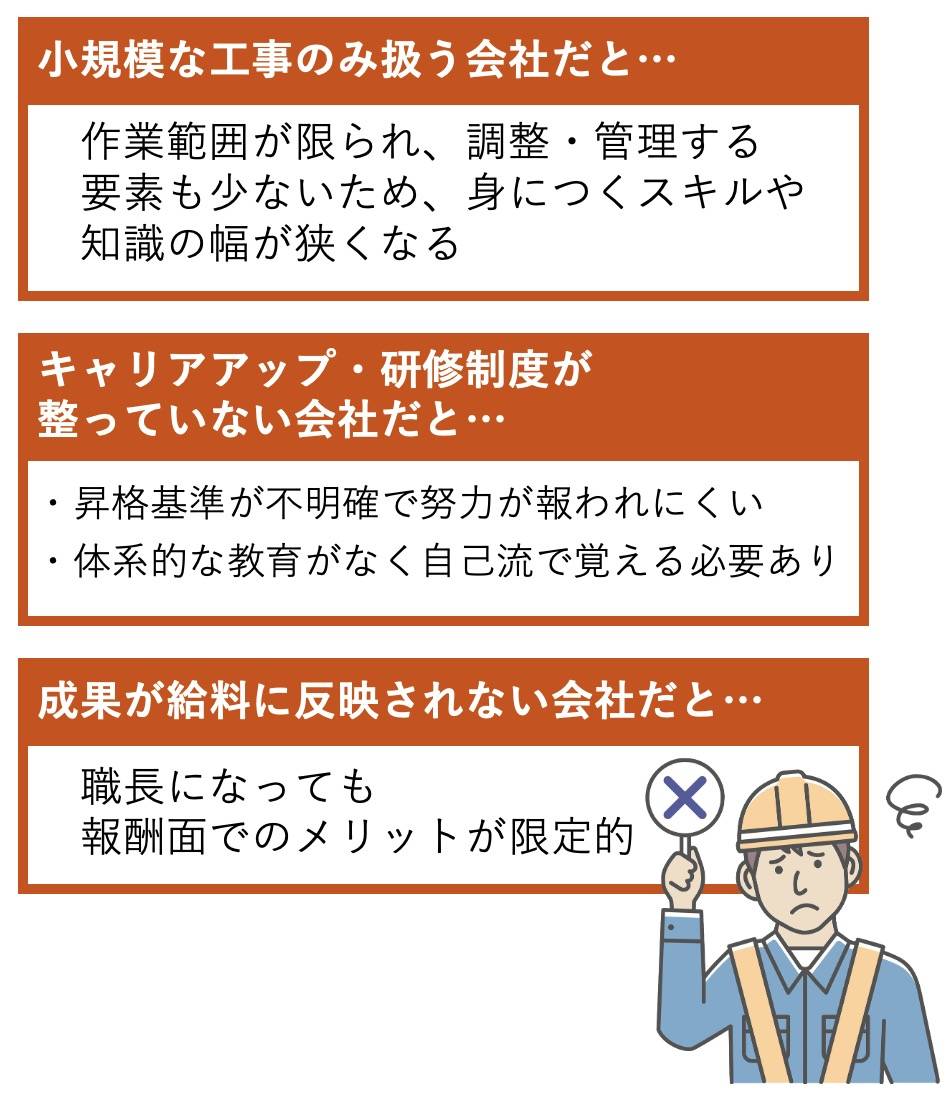

キャリアアップを目指す人にとって大きなチャンスといえますが、注意したいのは「どの会社に入るか」でキャリアの進み方が大きく変わるという点です。

どんなにやる気があっても、努力しても、制度や環境が整っていない会社では報われないことも。

「キャリアアップを支援する制度や環境が整っている会社」を選ぶことが重要です。

本記事では、「職長」についてもっとよく知りたいと考えているあなたに向けて、下記について解説します。

| 【本記事を読むとわかること】 |

|---|

|

この記事を読み終える頃には、職長というポジションの全体像がつかめ、「自分にできそうか」「キャリアの選択肢としてアリか」を判断できるはずです。

ぜひ最後までお読みいただき、職長への道筋をイメージしながら、未来のキャリアを描いてみてください。

1. 職長とは「安全と作業効率を確保する現場のキーパーソン」のこと

職長とは、建設現場における作業責任者であり、同時に災害防止のリーダーです。

建設現場では、「より安全に」「より良いものを」「より効率的に」といった視点が常に求められます。職長は、現場の安全を守りながら、作業全体の流れをコントロールするという、まさに現場のキーパーソンといえる存在なのです。

職長の役割は、6つの管理に集約されます。

(職長が具体的にどういったことを行うのかについては、次章で詳しく解説します。)

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 安全衛生管理 | 「より安全に」 作業員の安全を守り、事故や災害を未然に防ぐ |

| 品質管理 | 「より良く・より良いものを」 図面通り、規格通りに施工を行い、より良い成果物を実現する |

| 工程管理 | 「より早く・より効率的に」 作業の段取りや進行を調整し、効率的に現場を進める |

| 原価管理 | 「より安く」 無駄な工数や資材を減らし、施工コストを最適化する |

| 環境管理 | 「より良い作業環境で」 作業環境を整え、快適で健康的な職場を維持する |

| 人間関係管理 | 「より働きやすい職場で」 作業員が働きやすいチーム環境をつくり、連携を促進する |

参考:一般財団法人 中小建設業特別教育協会「1-3 職長・安全衛生責任者の役割と職務」

とはいえ、職長は「管理だけしている人」ではありません。

多くの職長は、安全や品質、効率、そして人間関係といった現場のすべてを見渡しつつ、自らも現場で動くため、プレイングマネージャーのような働き方になるケースが多いです。

一緒に汗を流して働くからこそ、作業員たちからの信頼が厚くなり、職長としての仕事を円滑に進められるようになるでしょう。

| 【職長は法律で必須ではないけれど、現場には欠かせない存在】 |

|---|

| 職長は重要なポジションではあるものの、実は、法律で「必ず置かなければならない」と定められた役職ではありません。 あくまで会社側が任意で選任する「まとめ役」という位置付けです。 しかし、現場を円滑に回す上で欠かせない存在であるため、ほとんどの現場で選任されているのが実情です。 |

2. 職長の主な仕事内容

職長の全体像がわかったところで、次は職長の仕事内容について見ていきましょう。

職長の行うべき仕事は多岐にわたりますが、大きく次の4つに分類されます。

|

数多くある職長の仕事を、以下で分類ごとにご紹介します。

職長ならではの幅広い役割を捉えていきましょう。

2-1. 作業手順の決定と作業員の配置

最適な作業の進め方、最適な人員配置は現場ごとに異なるため、職長は作業手順を決めたり作業員の配置を考えたりします。

現場作業を効率的に進めるのに必要なプロセスです。

具体的な仕事内容をもう少し詳しく見ると、次のような項目に分けられます。

| 【作業の段取りや全体の流れを決める】 |

|

| 【作業員の最適な配置を行う】 |

|

| 【工程の進捗を管理する】 |

|

| 【手順に問題があれば改善する】 |

|

「工程の進捗を管理する」の例で言えば、工期中に再調整、再々調整の必要性が生じる場合も多々あります。現場では常にイレギュラーが起こるものだからです。

- 建築確認申請の審査に時間がかかっていて、着工できない

- 今日の作業に必要なコンクリートがまだ届かない

- 掘り始めたら遺跡が出土して、工事が一時中断 等

イレギュラーが起きても納期は変わりませんので、なんとかして間に合わせなくてはなりません。

「機械を入れる」「人を増やす」といった手段を取る場合、追加費用が発生するため、原価管理業務も絡んできます。

こうした調整を繰り返しながら、安全・品質・コストのバランスを取りつつ、現場を予定通りに進める責任を負っているのが職長です。

2-2. 作業員の監督・指導・教育

職長は、作業員の作業の様子に目を配り、作業の進め方や安全面での問題を早期に発見して指導・改善を行います。

具体的な仕事内容をもう少し詳しく見ると、次のような項目に分けられます。

| 【作業員を監督・指導する】 |

|

| 【作業員からの気づきを引き出す】 |

|

| 【作業員の安全意識を高める】 |

|

指導する際には、ただ事実を指摘するだけでなく、指導された側に定着するような指導方法を目指しましょう。

作業員の安全意識を高める場面を考えてみましょう。

面倒くさがって、時として安全を二の次にしてしまう作業員も中にはいます。

たとえば、足場の組み立て作業中にヘルメットを正しくかぶっていない作業員がいたとします。

職長はただ「ちゃんとしろ」と注意するだけでなく、その場で正しい着用方法を見せながら、誤った着用方法がなぜ危険なのかを具体的に(できれば事例も交えて)説明します。

そして作業が終わったら、振り返りミーティングで今日の危険ポイントや改善点をみんなで共有。

このようにして作業員各自が主体的に安全を意識するよう導くのも、職長の責務です。

2-3. 環境の改善・保持

「安全で快適な現場」を維持し、必要に応じて改善するのも職長の仕事です。

具体的な仕事内容を見ていきましょう。

| 【リスクを把握し対策する】 |

|

| 【点検を実施する】 |

|

| 【4S(整理・整頓・清掃・清潔)を徹底する】 |

|

| 【作業環境の改善に努める】 |

|

特に「4S」や「環境改善」は、安全だけでなく士気や作業効率の向上にも関係します。

たとえば、通路に資材が乱雑に置かれていた場合、ただ片付けを指示するだけでなく、整理整頓のルールをチームで決め、資材置き場を明確に区分けします。

こうすることで、つまずき事故や資材の紛失を防げるだけでなく、作業効率も高まります。

結果として「安全で快適な現場」を維持でき、作業員の士気向上にもつながるのです。

現場の環境を整えることは、職場全体の質を底上げする取り組みといえるでしょう。

2-4. 異常事態や災害発生時の措置

いざというときに現場の指揮を執り、作業員の命を守るのも職長の重要な役割です。

災害や異常事態が発生した際には、冷静かつ迅速な対応が求められます。

具体的な仕事内容を挙げると、次のように整理できます。

| 【被災者を救出する】 |

|

| 【二次災害を防ぐ】 |

|

| 【状況を把握して通報・連絡する】 |

|

| 【原因を調査して対策を講じる】 |

|

たとえば、仮設配線の絶縁が不十分だったことで感電事故が発生したのであれば、原因を究明し、どこに不備があったのかを洗い出す必要があります。

その上で、

- 電気設備の点検体制を強化する

- 作業手順の見直しを行う

- 作業員全員に対して感電防止の教育を行う

- 絶縁手袋や保護具の使用を徹底させる

といった是正措置や再発防止策を講じます。

「危険を認識しながら是正措置や再発防止策を講じなかった」となれば、行政指導や刑事罰を受ける可能性さえあるということを認識しておく必要があります。

3. 職長と混同されやすい2つの役職との違い

職長の仕事内容について見てきましたが、現場には似た立場の役職も存在します。

具体的には、次の2つの役職と混同されがちです。

|

職長というポジションの理解度を高めるために、上記2つの役職との違いを以下で確認しておきましょう。

3-1. 安全衛生責任者との違い

職長が行う仕事の半分は安全確保のための業務であるため、「安全衛生責任者」とどう違うのか?という疑問を持つ人は多いかと思います。

職長と安全衛生責任者の違いを下表にまとめました。

| 項目 | 職長 | 安全衛生責任者 |

|---|---|---|

| 選任義務 | 法的義務なし (任意) | 労働安全衛生法第16条で定める現場では 法的義務あり |

| 立場 | 業務遂行の責任者 | 元請けとの連絡調整役 |

| 役割 | 現場作業の指揮+安全衛生活動 | 安全衛生活動に関わる連絡調整 |

参考:一般財団法人 中小建設業特別教育協会「1-3 職長・安全衛生責任者の役割と職務」

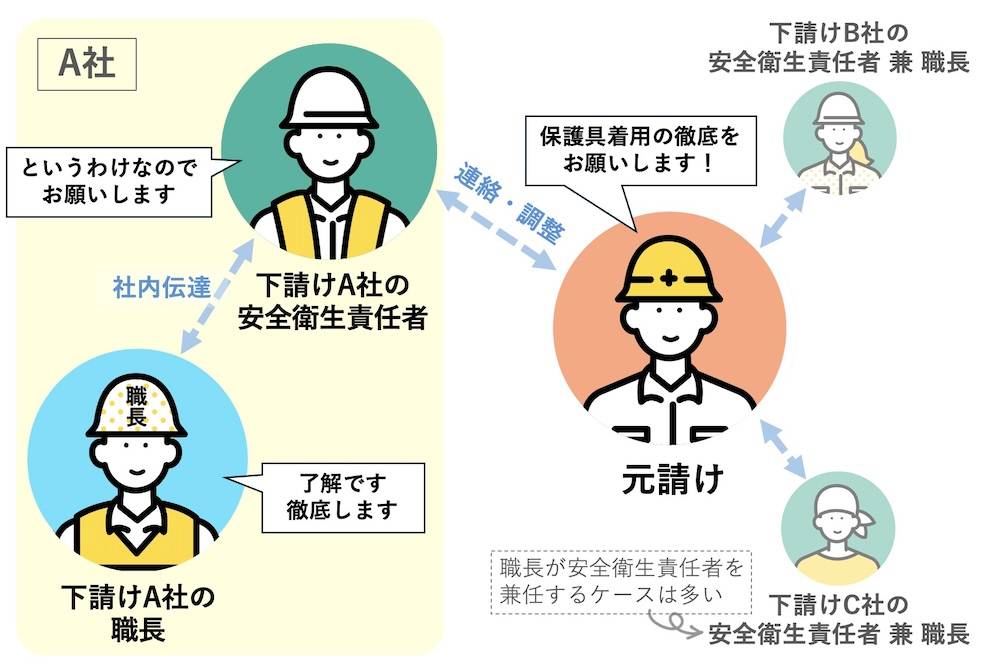

職長と安全衛生責任者の立場の違いと役割の違いを図解したものが、下図です。

実質的に必須とはいえ、職長の選任は任意です。

一方、安全衛生責任者は、複数の請負会社が入る現場(労働安全衛生法第16条で定める現場)では各社から1名選任することが義務付けられています。これは、複数の請負会社が混在する大規模な現場で、各社の労働者が安全に作業できるよう、連絡調整を円滑に行うためです。

また、職長は自身が活動の先頭に立つのに対し、安全衛生責任者はあくまで元請けとの連絡調整役。

元請けの指示が遵守されているかの確認はしても、活動自体を指揮することはありません。

このように職長と安全衛生責任者とでは立場も役割も異なります。しかし、安全衛生責任者の選任が必要な現場において、それぞれ専任で配置するのは労力やコストの面で負担が大きいため、職長が兼任するケースが多いのです。

そのため、職長と安全衛生責任者にはそれぞれ教育の受講義務がありますが、実際には「職長・安全衛生責任者教育」として一体型の講習が行われることが一般的です。

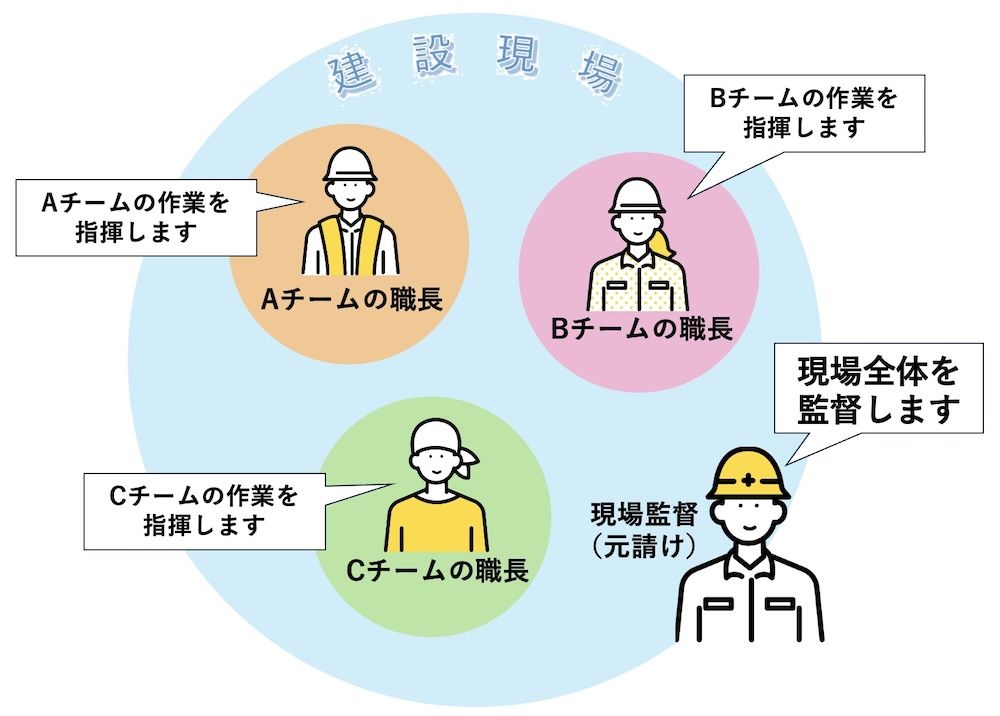

3-2. 現場監督との違い

前項で取り上げた安全衛生責任者以外に、職長と混同されがちな役職として「現場監督」も挙げられます。

違いをまとめたものが下表です。

| 項目 | 職長 | 現場監督 |

|---|---|---|

| 選任義務 | 法的義務なし | |

| 立場 | 現場の責任者 (職人チームのリーダー) | 工事全体の管理者 (元請けの社員) |

| 役割 | 自分(自社)が担当する作業現場の 工程管理、品質管理、 原価管理、安全管理など | 現場全体の 工程管理、品質管理、 原価管理、安全管理など |

| 現場での作業 | する場合が多い | しない(指揮・監督だけ) |

職長と現場監督の根本的な違いは、職長が「特定の種類の作業を行う職人チームのリーダー」である一方、現場監督は「工事現場全体を統括する指揮役」であるという点です。

そのため、所属会社も現場監督は元請け企業、職長は下請けとなり、責任範囲や権限が異なります。

似ているようにも思える職長と現場監督ですが、実際には立場も役割も大きく違うのです。

4. 職長の年収は500〜600万円が目安

職長が現場で果たす役割や業務内容を詳しく見てきましたが、その責任の重さや裁量に見合う収入を得られるのかが気になりませんか?

会社によって差があるため一概には言えませんが、たとえば株式会社エルラインの場合、職長クラスの社員の年収は500〜600万円が目安です。

| 【役職別の年収の目安】(株式会社エルラインの例) | |||

|---|---|---|---|

| レベル | 目安期間 | 仕事内容 | 年収の目安* |

| 見習い(新人) | 0~6か月 | 資材名の把握・運搬、簡単な補助作業、ルールの把握などを行う | 300万円〜 |

| 初級職人 | 6か月~2年 | 簡単な足場の組立・解体などを行う | |

| 中堅職人 | 2年~3年 | 組立や解体など、足場全体の流れを把握し、作業の一部分を任される | 500~600万円 |

| 一人前 | 3年~5年 | 自ら図面を読み、足場の設計・組立・解体を行える | |

| 職長(リーダー職) | 5年~ | 現場責任者として安全・工程を管理できる | |

*残業代・各種手当・賞与などにより増減します。

まず、新米鳶職の場合、年収はおよそ300万円前後が一般的です。

ここから経験と技術を積み、職長に昇格すると、収入は大きく増える傾向にあります。

日々の責任と業務量に応じた補助的報酬である「職長手当」は、概ね1日当たり数百〜千円程度支給されるのがのが一般的です。

上記のような諸々のプラスアルファもあるため、肩書きのつかない職人よりも、年収はずっと多くなると考えて差し支えありません。

5. 職長になるのにかかる平均年数は5年

ここまで、職長の業務内容や、職長の年収目安を見てきました。

では、そうなるまでにどのくらいの年数がかかるのかも気になるところですよね。

個人差はありますが、「未経験で入社して5年目くらいで職長に昇格」というのがよくあるケースです。

その理由は大きく2つあります。

| 理由1:職長には現場経験と信頼が欠かせないから |

|---|

| 作業の指示や安全管理を担う職長は、確かな現場経験と、仲間との信頼関係が土台になります。

経験も信頼も、数年にわたる実務を通じてようやく築かれるものです。 |

| 理由2:扱う資材や必要な技術が多岐にわたるから |

|

たとえば足場材ひとつとっても、種類や形状、使い方はさまざまで、それらすべての扱い方を覚えるだけでもかなりの時間がかかります。 さらに、「指示されれば組み立てられる」と「図面を見れば組み立てられる」とでは全く異なり、図面を読めるようになるだけでも3〜5年は必要です。 現場も多種多様ですので、どんな現場にも対応できるようになるには、できる限り多くの現場を経験しておく必要があります。 |

このように、図面を読む力はもちろん、どんな現場であっても工程全体を管理できるレベルに到達するのに5年程度かかってしまうのが一般的と言えるでしょう。

とはいえ、結局は当人の能力次第なところがあるというのも真実です。

飲み込みが早く、かつ判断力や統率力に優れた人であれば、入社後1〜2年というかなり早い段階で会社から声がかかるケースも現実にあります。(ただし稀です)

しかし、個人差や一部の例外は確かにあるものの、職長になるには概ね5年程度かかるというのが平均的です。

6. 職長になってしんどいこと

前章では、職長になるのにどのくらいかかるのかを解説しましたが、いざ職長になったとき、どのような壁が立ちはだかるのかについても知っておきたいですよね。

職長になった人が「しんどい……」と感じることが多いのは、以下のようなことです。

|

職長の良い面ばかりでなく、職長の大変な点についてもあらかじめ知っておくために、これらの「しんどさ」を以下で順に見ていきましょう。

6-1. 想像以上にプレッシャーが大きい

職長の裁量の大きさはやりがいにつながりますが、その分だけ責任も重く、プレッシャーが常につきまといます。

ひとつの判断ミスが工程の遅延につながり、場合によっては大事故を引き起こすことさえあるからです。工程が遅延すれば、大幅なコスト増につながる恐れもあり、都度クライアント様に説明・各社調整依頼をかける必要があります。

大事故を起こし、万が一人命が失われることがあれば、信頼の失墜はもとより、民事責任・刑事責任を負い多額の賠償金を支払うことになります。体力のない会社であれば、倒産のリスクもありうるでしょう。

そのため職長は、以下のようなことに同時並行で目配りし、都度的確な判断を下す必要があります。

| 【作業効率・品質】 |

|

| 【安全】 |

|

たとえば、予定していた資材が届かなければ、別の作業に切り替えて時間を有効に使う、人員を他の現場に回すなど臨機応変に対処しなくてはなりません。

また、万一事故が発生した場合には「安全配慮を怠ったのではないか」と責任を問われる立場であるため、安全面でのプレッシャーはより一層大きいといえます。

実例として、防水工事現場で作業員が墜落して死亡した事故で、安全帯の使用を徹底しなかったとして職長に業務上過失致死傷罪が認定され、罰金50万円の判決が下されたこともあります。

つまり職長には、遅延や事故を未然に防ぐために、いついかなるときも

- 常に現場全体に目を配り、

- 状況を的確に把握し、

- 次に起こり得るリスクを先読みして動く

ことで、最善を尽くす姿勢が求められます。だからこそ、その重責が大きなプレッシャーとなるのです。

6-2. 気を遣うシーンが格段に増える

職長になると、作業の進み具合や安全性といったことに加え、作業員の体調や疲労度、人間関係にまで配慮する必要があります。そのため気を遣う場面が激増し、想像以上に神経を使います。

結局のところ現場は「人」で動いており、職人たちからの信頼を失えば現場は回らないからです。

具体的には、

- 作業員の体調や集中力に無理が生じていないか

- チーム内でトラブルや諍いが起きていないか

- 現場の声を拾い上げられているか

といったようなことに気をつけていなくてはなりません。

たとえば、チーム内で小さな言い争いが起きたら、大きなトラブルに発展しないよう早めに仲裁する必要があるでしょう。

元請けからは工期短縮を、作業員からは休憩確保を求められる。そんな板挟みの中で折り合いをつけるのも職長の仕事です。

コミュニケーションが不足したり、細かい配慮が欠けたりすると、現場の雰囲気が悪化し、ひいては事故やミスにつながります。

職長になるということは、「作業を進める人」から「現場全体を調和させる人」へと役割が大きく変わるということなのです。

| 【職長には「愛され力」が必要】 |

|---|

| 職長になりたての頃は特に、指示を出す相手の多くが自分より年上という状況に直面します。 建設現場には高齢の職人さんも多く、気難しい人ばかりというわけではなくても、なかなか言うことを聞いてもらえないことは少なくありません。 そんな職長にとって大きな武器となるのは、経験豊富な先輩たちにお願いをする場面で「しょうがないなぁ」と快く協力してもらえるような人柄です。 結局のところ、年上の職人さんを含む現場の人たちから信頼され、愛される力こそ、職長が育っていくために大切な要素なのです。 |

7. 職長を目指すべき人の特徴3つ

前章でお伝えした「職長のしんどさ」は、裏を返せば、それに向き合える人こそが現場に欠かせない存在となり、信頼される職長になっていくということに他なりません。

では、どんな人が職長に向いているのでしょうか。

代表的な特徴は下記の通りです。

|

それぞれについて、以下でもう少し詳しく説明します。

「自分にも当てはまるかも」と思えるポイントがあるかどうかを確認してみてください。

7-1. 現場をまとめるリーダーシップがある

リーダーシップが備わっている人は、職長に向いています。

現場をまとめ、引っ張っていく力は、職長には必須だからです。

特に、「優しいだけのリーダー」ではなく、必要とあらば嫌われ役でも引き受ける「リーダーとしての責任感」を持ち合わせているかどうかが問われます。

安全のために、耳の痛いことを率直に伝えなくてはならない場面もあります。

仲が良いから注意しづらい、嫌なことは言いにくい――そんな遠慮は現場では通用しません。

見て見ぬふりをすれば、最悪の場合は重大な事故につながります。

足場作業で安全帯を付けていない作業員がいれば、「まあ大丈夫だろう」と流すのではなく、即座に厳しく指摘する必要があります。それは叱るためではなく、命を守るためです。

リーダーとして必要なときにはビシッと言えるタイプなら、職長に求められる資質を持っているといえるでしょう。

7-2. 高いコミュニケーション能力を持っている

コミュニケーション能力が高い人は、職長に向いています。

職人の仕事は黙々と作業するだけでも成立しますが、職長は現場全体を動かす立場。

各作業員の状況、各作業の進捗を把握するには、普段から丁寧なコミュニケーションが欠かせないからです。

ちょっとしたことでも知らせてもらえるような信頼関係が築けていれば、小さな問題が大きくなる前に察知でき、事故やトラブルを未然に防げるでしょう。

また、職長になれば元請けや施主など社外の人との関わりも増えるため、社外の人とのコミュニケーションも同じように重要です。

急かすだけの職長には誰もついてきませんが、日頃から皆に声をかけて現場の雰囲気を和らげられる職長には、社内外問わず自然と協力が集まるものです。

コミュニケーション能力が高ければ、円滑な現場を実現するという職長の役割をスムーズに果たせるでしょう。

| 【社外のコミュニケーションが重要なもう一つの理由は人事評価】 |

|---|

| 社外コミュニケーションもおろそかにすべきではない理由として、人事評価に関係してくるということも挙げられます。 職長を評価する立場にある会社側の人には、職長の現場での仕事ぶりを直接見る機会はほとんどありません。そのため、元請けなど社外の人からの評価が重視されるケースが多いのです。 つまり、社外とのやり取りの上手下手がキャリアに直結する可能性が大きいということ。 そういった意味でも、社外コミュニケーションは重要です。 |

7-3. 状況を見極め問題を解決する力がある

「状況を見極める判断力」と「問題解決力」の持ち主は、職長に向いています。

資材の遅れや機械の故障などの突発的なトラブルは日常茶飯事。状況を見て最善の対応を取れるかどうかで、工期や安全に大きな差が出るからです。

たとえば、作業が予定より遅れてしまった場合、次の工程に及ぶ影響を考え、作業員の配置を変えたり応援を呼んだりして全体を調整するのは職長の仕事です。

こうした力は経験の積み重ねで磨かれていくものですが、状況に応じた最適解を見出す能力が高ければ、「現場に安心感を与える職長」の有力候補といえるでしょう。

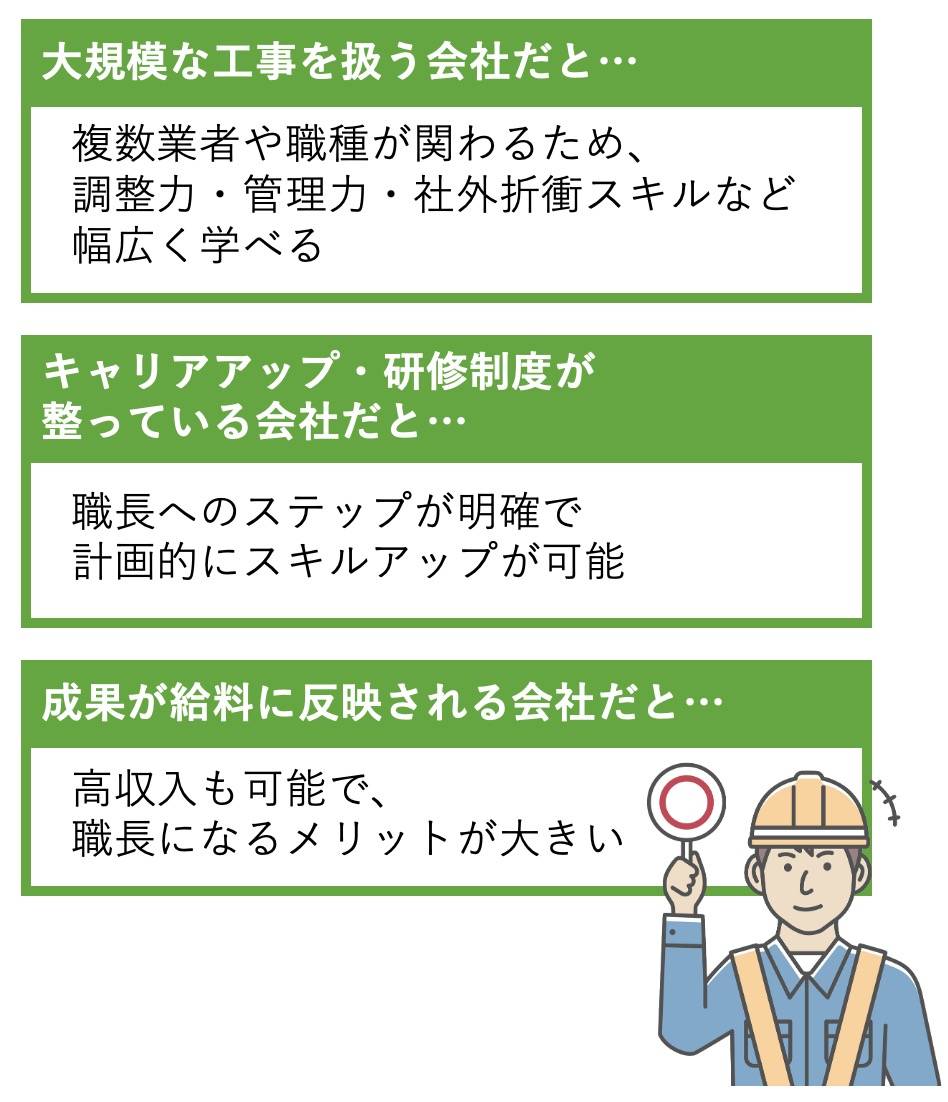

8. 職長を目指すなら会社選びが超重要!

ここまで読み進めて、「職長は想像以上に大変そうだけど、将来的には目指していきたい」と思った方に、ぜひ意識していただきたいポイントがあります。

それは「どんな会社で働くか」ということです。

なぜなら、

- 受注する工事の規模

- キャリアアップ制度や研修制度の充実度

- 実績が給与に反映される仕組みの有無

などは会社ごとに異なり、それがあなたの成長やキャリアに大きく影響するからです。

もしも職長を目指すことを視野に入れるなら、スキルが磨けて、努力が正当に評価され、成果が給与に反映される会社を選ぶことが重要です。

- 募集要項やコーポレートサイトで情報を確認する

- 職場・現場見学で見極める

- 直接問い合わせたり、面談の席で尋ねたりする

などの方法で、案件の規模感、人材育成制度の充実度、人事評価制度などを確認しましょう。

| 【職長を目指す人にも、技を極めたい人にも理想的な環境の株式会社エルライン】 |

|---|

建設業界の仕事が気になっているあなたに知ってほしいのが、業界をリードする株式会社エルラインです。 足場工事を基盤に施工管理の派遣、太陽光発電など幅広い事業を展開。 グループ売上160億円、グループ全社員数500名以上を誇るまでになりました。 【幅広い現場に携われる】 私たちエルラインでは、大規模案件をはじめとする幅広い工事を手がけており、さまざまな施工方法や管理手法を学ぶことができます。 ◎マンション ◎ビル ◎病院 ◎大学 ◎商業施設 ◎プラント ◎物流倉庫 ◎競技場 など 経験値を積むスピードが速く、総合的に腕を磨けるエルラインの環境は、職長を目指す人にとっても、職人として技を極めたい人にとっても理想的といえます。 【充実した教育体制】 座学やOJT、外部研修などのほか、動画コンテンツ「エルラインアカデミー」も活用した充実の教育体制を整えています。 職長として活躍するために必要な知識、職人として成長するために求められるスキルを、体系的に習得できます。 【等級と目標達成度で給与が決まる明快な仕組み】 スキルに応じて等級が上がり、基本給に直結。加えて、半期ごとに自己申告する目標の達成度が評価に反映される実力主義。「頑張った分だけ報われる」実感を得やすい職場です。 【働きやすい環境】 建設業の「休みが少ない」「給与が安定しない」というイメージを覆すため、 ・月給制を導入 ・年間休日120日(土日祝休み/隔週休2日制) ・定時退社可能 ・寮や借上げ社宅あり(家賃70%補助、食事付きも選べる) ・DX化により作業効率アップ(「DX認定事業者」の認定を取得) など、働きやすく、生活面でも安心できる環境を整えています。 キャリアアップも、長く安定した働き方も。 環境と制度が整っているエルラインなら、その両方を叶えられます。 少しでも興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 実際の現場の見学も受け付けております。(交通費全額支給) |

9. まとめ

職長について解説してきました。イメージをつかんでいただけたでしょうか。

要点を以下にまとめます。

▼職長とは、建設現場における作業責任者であり、同時に災害防止のリーダーである存在

▼職長の主な仕事内容は、下記の4つ

- 作業手順の決定と作業員の配置

- 作業員の監督・指導・教育

- 環境の改善・保持

- 異常事態や災害発生時の措置

▼職長の年収の目安は500〜600万円(ただし会社によって幅がある)

▼5年前後経験を積んでから職長になるというのが一般的だが、個人の能力次第でもっと早くなる人もいる

▼職長になった人が「しんどい……」と感じることが多いのは、以下の2つ

- 想像以上にプレッシャーが大きい

- 気を遣うシーンが格段に増える

▼職長に向いているのは、以下のような特徴を持った人

- 現場をまとめるリーダーシップがある

- 高いコミュニケーション能力を持っている

- 状況を見極め問題を解決する力がある

▼職長を目指すなら特に、「どんな会社で働くか」が重要ポイント

本記事が、職長というポジションへの理解を深める一助となりましたら幸いです。

コメント