「フルハーネスの使用期限って何年なんだろう」

「使用期限を過ぎたフルハーネスを使うと法令違反になるのかな?」

上記のような疑問をもち、この記事にたどり着いた方は多いのではないでしょうか。

フルハーネスは、高所作業中の命綱ともいえる器具です。使用期限がはっきりしないと「手元にあるフルハーネスをこのまま使っても大丈夫だろうか」と不安になりますよね。

結論をお伝えすると、現行の法令ではフルハーネスの使用期限に関する明確な規定はありません。

一方で、フルハーネスの業界団体である「日本安全帯研究会」は、交換目安として以下の年数を推奨しています。

そのため、多くの事業者は、業界団体が推奨する交換目安を参考に社内で使用期限を設定し、安全管理を行っています。

ただし、上記の期限内であっても、使用を中止すべきフルハーネスも存在するため注意してください。

具体的には、

- 一度でも落下の衝撃を受けた

- 点検で劣化などの異常が認められた

- 旧規格品だった

という場合です。

そのまま使用すると、重大事故につながる可能性や、法令違反で罰則を科されるリスクがあるため、使用できるかどうかの判断基準をきちんと理解しておくことが非常に重要です。

この記事では、フルハーネスの使用期限について、法令上の扱いや業界団体が推奨する交換目安、使用を中止すべき具体的なケースなどを詳しく解説します。

フルハーネスの点検に使えるチェックリストも紹介するため、フルハーネスの使用期限を正しく理解したうえで、交換が必要な状態を適切に判断できるはずです。

不適切な使用による事故や法令違反のリスクを未然に防ぐためにも、フルハーネスの使用期限に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

1. 【フルハーネスの使用期限】法律上の規制はないが、業界団体推奨の交換目安は2~3年

フルハーネスの使用期限について調べている方が不安を強く感じるのは、

「使用期限を過ぎていたら、罰則があるのか」

という点ではないでしょうか。

実際のところ、現行の法令ではフルハーネスの使用期限について明確な規定は設けられていません。

しかし、業界団体として推奨するフルハーネスの交換目安は存在しており、多くの事業者がそれを参考に自社で使用期限の管理を行っています。

この章では、フルハーネスの使用期限に関する法令上の扱いや業界基準について詳しく解説します。

1-1. フルハーネスの使用期限を定める法令はない

繰り返しになりますが、現行の法令において、フルハーネスの使用期限は明確に定められていません。

厚生労働省の「墜落制止用器具の規格」や「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」では、器具の構造や使用に関する基準を明確に定めていますが、

「使用開始から〇年経過したフルハーネスは使用してはならない」

「〇年以内に交換すること」

といった、具体的な使用年数を定める規定は存在しません。

つまり、フルハーネスの使用期限に関して、法的なルールは存在しないのが現状です。

そのため、フルハーネスの使用期限や交換時期の判断は法令ではなく、事業者の安全管理責任に基づいて考える必要があります。

1-2. 業界団体が推奨する交換目安は2~3年

法令上、フルハーネスの使用期限は定められていませんが、業界団体によって交換の目安が提示されています。

そのため、現場では業界団体が推奨する交換目安を参考に自社で使用期限を定め、安全管理を行うことが一般的です。

フルハーネス等の墜落制止用器具(旧:安全帯)の製造業者で構成される「日本安全帯研究会」は、以下の年数を交換目安として推奨しています。

特にランヤードは、構造物との接触や繰り返しの使用によって摩耗しやすく、細かい傷やほつれが多く発生する部位です。

フルハーネス本体よりも劣化が早く進む傾向があるため、ランヤードと一体型になっているフルハーネスは、期限の短い2年を目安にフルハーネス本体ごと買い替えるとよいでしょう。

ランヤードのみ外して交換できるタイプの製品なら、ランヤードは2年、フルハーネスは3年を目安に交換をおすすめします。

| 【未使用品の場合の交換目安】 未使用品に関しては、業界団体が推奨する交換目安はありません。 しかし、長期間保管された製品は、紫外線や湿気、温度変化などにより経年劣化している可能性があるため注意が必要です。 一部の事業者は、「未使用でも保管から7年を上限に交換する」など独自でルールを決めているケースもあります。 |

日本安全帯研究会が推奨する交換目安は、通常の作業環境下で適切に保管・管理された場合を前提とした年数です。

高温多湿や直射日光、薬品の影響などを受ける環境下では、さらに早めの交換が必要な可能性もあるため注意してください。

いずれにしても、使用前の点検を必ず実施し、異常が見られた場合は交換目安の年数に関係なく使用を中止することが重要です。

フルハーネスの使用中止を判断すべきケースについては、「3. 使用期限内でもNG!フルハーネスの使用を中止すべきケース3つ 」で詳しく解説します。

2. フルハーネスの点検や記録の保管は義務!罰則があるため確実に実施しよう

フルハーネスの使用期限に関する法的な規定はありませんが、安全性を担保するための点検と記録の保管は事業者に義務付けられています。

法令違反とみなされると、労働災害の有無にかかわらず罰則が科されるため注意してください。

労働安全衛生法第21条第2項では、事業者に対し危険防止に必要な措置を講じることを求めています。

事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

そのため、劣化や損傷などの不具合があるフルハーネスを使用させた場合、「危険防止に必要な措置を講じていない」と判断される可能性があるのです。

法令違反と判断された場合、6月以下の拘禁刑、又は50万円以下の罰金が科されてしまいます。(労働安全衛生法第119条)

フルハーネス等の墜落制止用器具の安全性をどのように確保するかについては、厚生労働省の「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に以下のように記載されています。

第6 点検・保守・保管

墜落制止用器具の点検・保守及び保管は、責任者を定める等により確実に行い、管理台帳等にそれらの結果や管理上必要な事項を記録しておくこと。

具体的には、

- 使用前に点検を行うこと

- 半年以内ごとに定期点検を行うこと

- 点検結果の記録を残すこと

などが求められているため、作業員が安心して業務にあたれるよう、安全管理体制の基本として日々の点検を徹底しましょう。

点検で廃棄を判断すべき状態については、「3-2. 点検で劣化などの異常が認められた場合」で詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

フルハーネスは、使用環境や保管状況により劣化スピードが大きく異なるため、使用年数に関係なく点検が不可欠です。

「まだ新しいから大丈夫だろう」

「使用期限がないから使ってもいいか」

とあいまいな基準で判断するのではなく、事業者は責任をもって点検の徹底と記録管理を実施してください。

3. 使用期限内でもNG!フルハーネスの使用を中止すべきケース3つ

ハーネスの使用期限に法的な定めがないことや業界団体が推奨する交換目安の年数を理解したところで、

「使用期限内なら問題なく使用できるのかな」

「手元にあるフルハーネスは、使用しても大丈夫だろうか」

と疑問を抱く方もいるでしょう。

結論をお伝えすると、お手持ちのフルハーネスが以下に該当する場合は、使用期限内であっても新しいものと交換すべきです。

- 一度でも落下の衝撃を受けた場合

- 点検で劣化などの異常が認められた場合

- 旧規格品だった場合

1つずつ解説します。

3-1. 一度でも落下の衝撃を受けた場合

手元にあるフルハーネスが、

- 一度でも落下の衝撃を受けた

- 落下時と同程度の大きな負荷がかかった

という場合は、絶対に再使用してはなりません。

一度でも落下の衝撃を受けたフルハーネスは、「すでに安全性が保証されていない」と考えるべきだからです。

大きな負荷がかかったフルハーネスは、外見上問題がなくても内部の繊維が破損したり、部品の強度が低下したりしている可能性があります。そのまま使用すれば、命にかかわる重大事故につながりかねません。

点検で異常が認められなくても見えない破損が隠れている場合があり、非常に危険なのです。

そのため、一度でも落下の衝撃や落下と同程度の負荷がかかったフルハーネスは、必ず使用を中止して、産業廃棄物として適切に処分しましょう。

3-2. 点検で劣化などの異常が認められた場合

使用前の点検や定期点検で異常が見つかった場合は、使用期限内であってもすぐに使用を中止してください。

フルハーネスは墜落時に作業員の命を守るための重要な保護具です。異常を放置し、本来の強度や性能が発揮されなければ、万が一の際に致命的な事故につながる危険性があります。

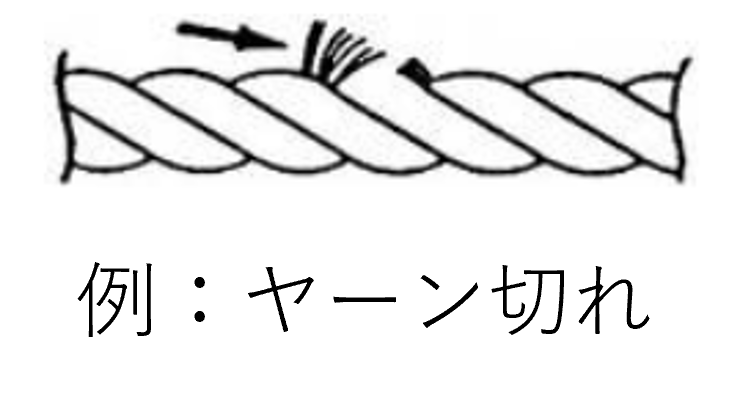

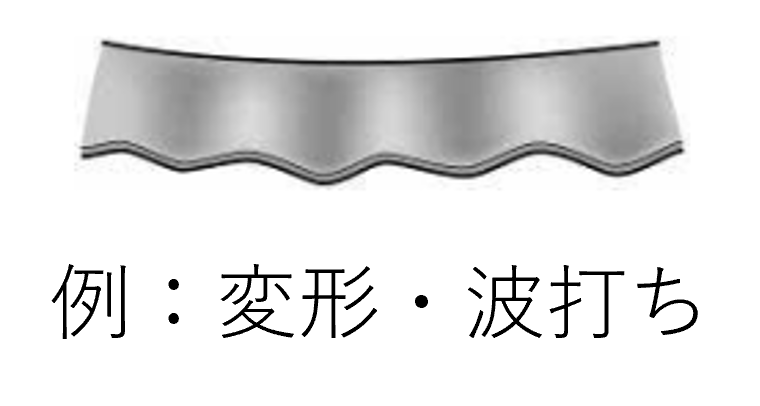

点検で破棄を判断するのは、以下のような劣化が見られるフルハーネスです。

【フルハーネスの廃棄基準(一例)】

| 部位 | 廃棄を判断する劣化状態 | |

|---|---|---|

| ベルト |

| |

| 金具・D環類 |

| |

| ロープ |

|  |

| ストラップ |

|  |

|

ショックアブソーバ

|

| |

参考:日本安全帯研究会「墜落制止用器具の選定と正しい使い方」

参考:日本安全帯研究会「フルハーネス型の廃棄基準の一例」

参考:厚生労働省「第4章 関係法令」

1つでも表に記載したような劣化が確認された場合は、使用期限内であっても迷わず廃棄し、新品と交換することが重要です。

劣化したフルハーネスだと、命にかかわる大事故になる恐れがあるため、少しの違和感も見逃さないよう、細心の注意をもって点検を行いましょう。

フルハーネスの廃棄基準については、日本安全帯研究会のサイトにイラスト付きで掲載されています。より詳しく知りたい方は、下のリンクからアクセスできます。

| フルハーネスの劣化が重大な被害をまねいた事例 |

|---|

| 実際、過去には墜落制止用器具(安全帯)の劣化により、以下のような事故が起こっています。 【事例1:墜落の衝撃で劣化した安全帯のロープが切断】 安全帯を着用し鉄骨の塗装作業をしていたところ、足を踏み外し、墜落の衝撃で安全帯のロープが切断した。 安全帯は製造後6年が経過し、ロープには変色や焦げあと・塗料の付着があり、ストランドの一部が破断するなど、強度が劣化した状態で使用していた。 出典:職場のあんぜんサイト「鉄骨の塗装作業中、足を踏み外して墜落」 【事例2:劣化した安全帯のストラップ部分が切断】 建物の改修工事現場で作業員がバランスを崩して墜落。安全帯をつけていたが、帯ロープ部分が切断した。使用していた安全帯は巻取り式で、使用年数は約5年が経過していた。 出典:東京労働局労働基準部「労働災害情報(No.5)安全帯の緊急点検を!」 2例とも、フルハーネスが「安全帯」と呼ばれていたころの事故ですが、劣化したフルハーネスを使用すると、このような事故が起こりかねません。絶対に避けてください。 |

3-3. 旧規格品だった場合

お手持ちのフルハーネスが旧規格品の場合は、未使用品や使用期限内であっても使用してはなりません。

2019年2月1日、厚生労働省によって「墜落制止用器具の規格」が施行され、フルハーネスの構造規格が大きく見直されました。この改正により、墜落時の衝撃緩和性能が強化されるとともに、名称も「安全帯」から「墜落制止用器具」へと変更されています。

旧規格品については、2022年1月1日以降は使用が認められていません。そのため、改正前の規格に基づいて製造されたフルハーネスが手元にある場合は、新規格品のフルハーネスに買い替える必要があるのです。

参考:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」

旧規格品と新規格品は、以下の方法で簡単に見分けられます。

【旧規格品と新規格品のフルハーネスの見分け方】

| 旧規格 | 新規格 |

|---|---|

|

|

参考:松本労働基準監督署「高所作業においては「墜落防止用器具」を使用しましょう! ~安全・安心な作業のため、適切な器具への変更をお願いします~!」

新規格では、「墜落制止用器具」とラベルに明記するよう義務付けられているため、記載があれば新しい規格で製造されたフルハーネスだと判別できます。

旧規格品を使い続けると法令違反となり、罰則が科される可能性があります。手元に旧規格品がある場合は使用せず、早急に新規格品への買い替えを徹底しましょう。

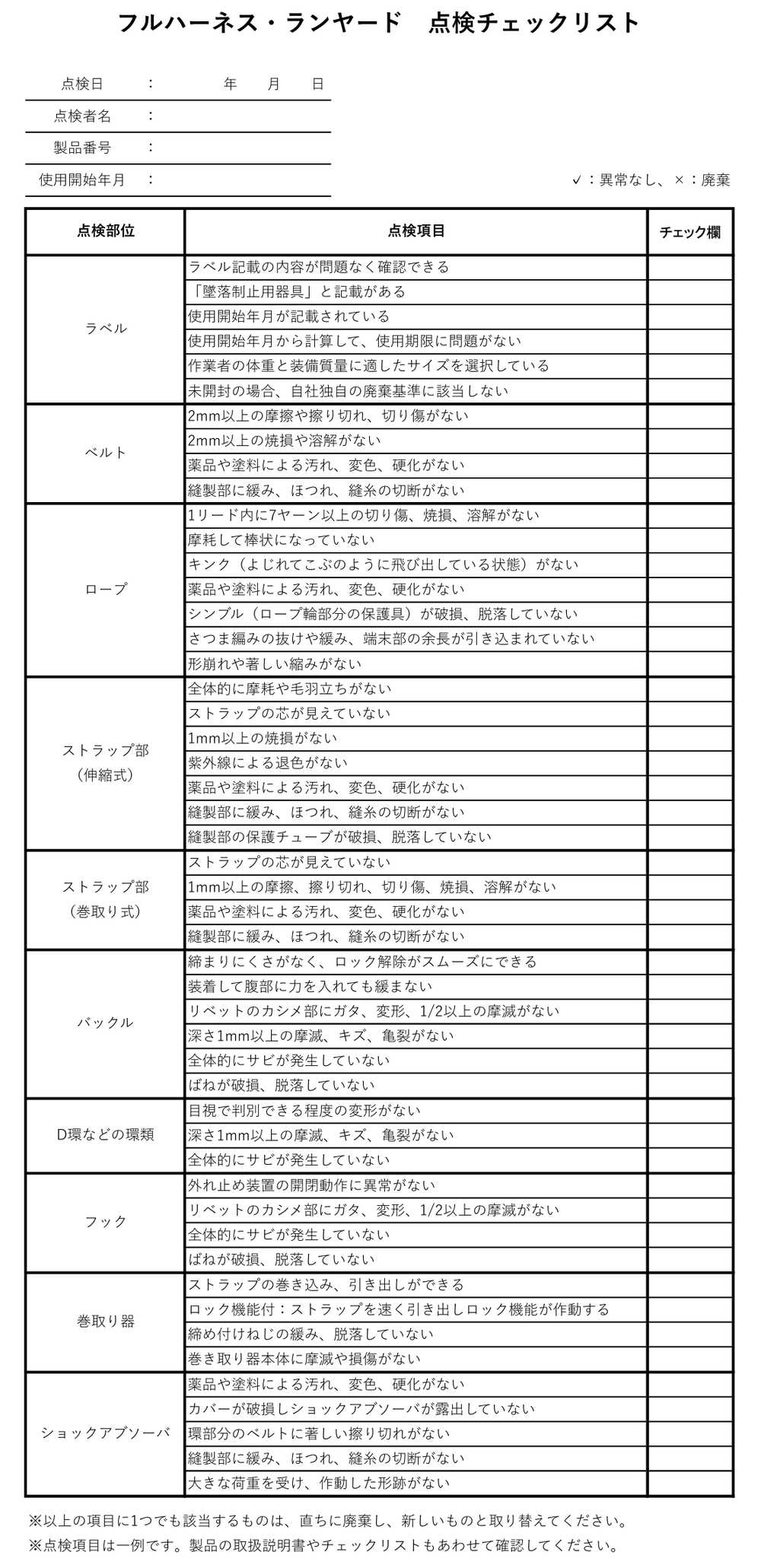

4. 現場で使えるフルハーネスの点検チェックリスト

ここまで、フルハーネスの使用期限や使用を中止すべき具体的なケースについて解説してきました。

「2. フルハーネスの点検や記録の保管は義務!罰則があるため確実に実施しよう」でお伝えしたように、フルハーネスの安全性は使用期限だけでなく、日々の地道な点検業務によって守られます。廃棄基準に該当するような劣化を見逃さないために、確実に点検を実施しなければなりません。

しかし、実際にどのような点に注意してフルハーネスの点検を行えばよいか迷う方もいるでしょう。

そこでこの章では、すぐに現場で使える点検チェックリストをご紹介します。チェックリストを活用して点検の際の見落としを防ぎ、現場作業の安全性を高めましょう。

【フルハーネス・ランヤードの点検チェックリスト】

参考:厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」

参考:日本安全帯研究会「フルハーネス型点検チェックリスト」

特に、ほかの部品や器具とこすれることの多いロープ、ストラップ、フックの近くは、劣化が早い傾向があります。点検時は念入りにチェックしてください。

チェックリストを活用すれば、点検の抜け漏れを防ぎ、フルハーネスの劣化や不具合を早期に発見しやすくなります。

このチェックリストを日々の点検業務に取り入れ、確実な安全管理に役立ててください。

チェックリストを印刷したい方は、こちらから可能です。

▼フルハーネス・ランヤードの点検チェックリストを印刷する

5. 【安さだけで選ぶと危険】フルハーネスは、信用できる業者から新品を購入すべき!

ここまで記事を読み進め、フルハーネスを買い替えようと考えたとき、「どこで購入したらいいんだろう」と悩む方も多いはず。

特に、インターネット上では安価な製品や中古品も見つかるため、価格の安さにひかれてしまう方もいるでしょう。

しかし、フルハーネスの購入において業者選びは非常に重要です。命にかかわる保護具だからこそ、必ず信用できる業者から新品のフルハーネスを購入してください。

なぜなら、市場で流通しているすべてのフルハーネスが、厚生労働省が定めた「墜落制止用器具の規格」を満たしているとは限らないからです。

厚生労働省では、国内で販売されているフルハーネスなどの構造、性能、強度等を検証する買取試験を実施しています。買取試験の結果、以下のように規格不適合の製品が見つかっており、使用しないよう注意喚起するとともに、販売者に対して製品回収を要請しているのです。

- 2024年4月報道発表資料:厚生労働省「規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について」

- 2023年2月報道発表資料:厚生労働省「規格不適合の墜落制止用器具(安全帯)の使用中止と回収について」

- 2022年2月報道発表資料:厚生労働省「規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について」

しかし、規格不適合品は製品を見ただけでは判別できません。そのため、リコール情報や法規制への意識が低い業者から購入すると、気づかないまま不適合品や旧規格品を購入してしまう恐れがあります。

一方、

- 建設資材業者

- メーカーの正規取扱店

などの専門店であれば、業界情報や法規制に関して一定以上の知識があるので、不適合品や旧規格品を誤って販売する可能性は低いでしょう。

販売業者の保管環境や管理体制も整っており、劣化が進んだ製品を購入してしまう心配もありません。

そのため、フルハーネスは建設資材業者やメーカー公式の正規取扱店などの、信頼できる業者から購入することが非常に重要です。価格や手軽さで選ぶのではなく、必ず信頼できる専門業者から購入してください。

| フルハーネスをフリマサイトで購入するのはおすすめしません |

|---|

| フルハーネスの購入を考える際、コストを抑えるためフリマサイトでの購入を検討する方もいるかもしれません。 しかし、フルハーネスをフリマサイトなどの個人間取引で購入するのはおすすめできません。 画像ではきれいに見える製品であっても、使用状況や保管の状態がわからないため、安全性を確認できないからです。 フリマサイトに出品されているフルハーネスは、 ・過去に落下の衝撃を受けている ・高温多湿などの劣悪な環境で保管され、内部劣化が進んでいる などが原因で、目に見えない変形や劣化が起きている危険性があります。 また、リコール情報や法改正に詳しくない個人出品者も多く、メーカーが回収しているリコール品や旧規格品が出品されている例も実際に確認されています。 フルハーネス自体に劣化や機能不全があったら、万が一墜落した際に作業員の命を守れず、重大な事故につながりかねません。フルハーネスを購入するときはフリマサイトの利用は避け、信頼できる業者から新品を購入することが重要です。 |

6. フルハーネスの購入コストにお悩みの方は、足場JAPANにご相談ください

フルハーネスの買い替えを検討しているなら、ぜひ足場JAPANをご利用ください。

足場JAPANを運営する株式会社エルラインは、自社で大規模な建設工事も手がけています。資材販売だけでなく施工現場における豊富な経験があり、業界知識や法規制にも精通しているため安心してフルハーネスをご購入いただけるでしょう。

さまざまな購入先があるなかで、足場JAPANが多くの事業者様に選ばれている理由は、以下の2つです。

- 品質に不安なく、購入価格を抑えられる

- さまざまな器具や資材をまとめて調達できる

1つずつ見ていきましょう。

6-1. 足場JAPANが選ばれる理由1:品質に不安なく、購入価格を抑えられる

足場JAPANが選ばれる理由の1つ目は、品質の安心感と購入コストの削減を両立できることです。

一般的に、フルハーネスをはじめとする器具や資材等は、大量に発注することで仕入れ単価を抑えられる傾向があります。しかし、必要な分だけを数点購入したい事業者様にとって大量発注は現実的ではなく、購入単価が高くなってしまうケースも少なくありません。

そこで足場JAPANでは、運営会社である株式会社エルラインが自社工事で使用する資材と、販売用の製品を一括で仕入れる仕組みを採用。全体の仕入れコストを抑えることで、少量のご注文でも価格を抑えてご提供できる体制を整えているのです。

また、株式会社エルラインは実際に建設現場を手がける専門業者であり、法規制や安全基準にも精通しています。価格の安さだけを重視して選び、不適合品や劣化品を購入してしまう心配もありません。

そのため、フルハーネスの品質に不安を感じることなく価格を抑えて購入したい方には、足場JAPANがおすすめです。

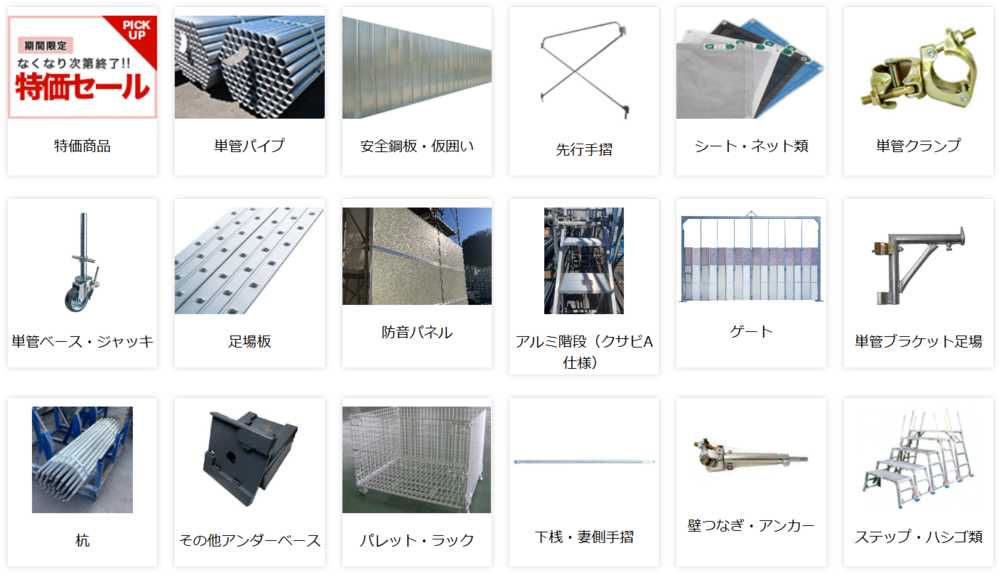

6-2. 足場JAPANが選ばれる理由2:さまざまな器具や資材をまとめて調達できる

足場JAPANが選ばれる理由の2つ目は、フルハーネスを含めたさまざまな器具や資材を、1つのサイトで効率よく調達できることです。

現場では、フルハーネスだけでなく、親綱やはしご、足場材、安全鋼板、単管パイプなどのさまざまな資材が必要です。

必要な資材をそれぞれ別の業者やサイトで手配しなければならない場合、発注や納品管理、支払い処理などに大きな手間がかかってしまいます。

足場JAPANでは、以下のような幅広い製品を取り扱っています。

現場で使われる器具や資材を1つのサイトで注文できるため、複数の業者とやり取りをする必要がなく、効率的に器具や資材を調達できるでしょう。

また、くさび式足場、次世代足場、単管パイプ、安全鋼板といった、定期的に入れ替えが必要な消耗品については、まとめ買いによる値引きのご相談にも対応しています。

「フルハーネスを信頼できる業者から購入したい」

「できるだけフルハーネスの購入費用を抑えたい」

と考えている方は、ぜひ足場JAPANにお問い合わせください。

7. まとめ

この記事では、フルハーネスの使用期限について詳しく解説してきました。

内容を簡潔にまとめると、次のとおりです。

◆フルハーネスの使用期限には、法的な定めはありません。

◆「日本安全帯研究会」が推奨する交換目安は、以下のとおりです。

上記の年数は、あくまで通常の作業環境下で適切に保管・管理された場合を想定しています。使用頻度や保管環境によっては、早めの交換が必要になるケースもあるため注意してください。

◆以下に該当する場合は、使用期限内であっても使用を中止し、新しいものと交換すべきです。

- 一度でも落下の衝撃を受けた場合

- 点検で劣化などの異常が認められた場合

- 旧規格品だった場合

使用を続けると重大事故につながったり、法令違反により罰則を科されたりするリスクが高まるため絶対に避けましょう。

◆法令上、フルハーネスの使用期限に明確な定めはありませんが、墜落防止措置を講じて作業員の安全を守ることは、事業者の責務です。

そのため、フルハーネスの劣化や不具合を早期に発見できるよう、随時点検を徹底してください。そのうえで、日本安全帯研究会が推奨する「使用開始から2〜3年」を目安に自社で使用期限を定め、管理・買い替えを行うことが重要です。

この記事が、御社におけるフルハーネスの安全管理体制の見直し・強化に、少しでもお役立ていただければ幸いです。

コメント