「在庫管理の見える化って具体的には何するの?普通の在庫管理との違いがわからない」

「在庫管理の見える化って簡単にはできないよね?そもそもやる必要があるの?」

在庫管理の見える化とは、全ての関係者がリアルタイムで在庫状況を正しく把握できるようにすること、その仕組みやプロセスを指します。

具体的には、在庫管理システムを導入して、以下のような情報を誰でも確認できる状態を作ることです。

- 何が(在庫)、どこに(倉庫など)どれくらい(在庫数)あるのか

- いつ(タイミング、何を(資材等)、どれくらい発注する予定なのか

これを経営者、本社の担当者、そして現場スタッフ全員がリアルタイムで共有できる状態を整えるのが「見える化」です。

ただし、見える化は、段階を踏まずに無理に進めると以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

- 従来のやり方を変えることへのスタッフの反発による問題

- 新しいシステムに慣れるまでに想定以上に時間がかかってしまう

こうした課題を回避するために、在庫管理の見える化は段階的かつ計画的に進めることが重要です。

記事では、スムーズに見える化を実現するための手順を、どなたでもわかるステップ形式で解説します。

| 【この記事を読めばわかること】 |

|---|

|

この記事を読めば、自社が抱える在庫管理の課題解決に、見える化が必要なのかどうか判断でき、必要となればどのように今後進めていけば良いかわかるようになります。

「面倒そう」「難しいのはいやだな」と感じている方でも、在庫管理を見直したくなる内容になっていますので、ぜひ最後まで目を通していただけたらと思います。

1. 在庫管理の見える化とは「システムを導入して全員がリアルタイムで在庫状況を把握できるようにすること」

在庫管理の見える化とは、専用システムを導入して、関係者全員がリアルタイムで、どこにいても在庫状況を把握できるようにすることを指します。

システムを活用することで、現場で作業するスタッフも、本社で計画を立てる担当者も関係なく、最新の在庫情報を共有できるようになり、以下のようなトラブルを回避できます。

- 資材が不足して作業が止まる

- 必要以上に在庫を抱えて無駄が発生する

- 倉庫や現場の状況が分からず、確認に時間がかかる

「Excelじゃだめなの?倉庫を定期的に整理して、データの管理や共有もしてるけど…」

といわれる方がいるかもしれませんが、Excelでの管理には限界があり、本当の「見える化」とは言えません。

|

Excelでの在庫管理が「見える化」とは言えない理由

|

|---|

|

在庫管理の見える化は、チーム全員がリアルタイムで在庫状況を知り、「いつ」、「何を」、「どれくらい」発注する予定なのかといった情報まで正確に知り得る状態にすることです。

システムを導入して見える化すると、特定の人に頼ることなく、チームの誰もが在庫管理に関して正しい判断を下せる環境が整うのです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

在庫管理とは?目的やメリット、導入の可否判断に役立つ基本を解説!

建設業における資材の在庫管理方法|ステップ別に分かりやすく解説

AIを在庫管理に活用すると現場はどう変わる?メリットや事例を紹介

2. 在庫管理の見える化を行う目的は「脱属人化」

「見える化がシステム化することっていうのは分かったけど、なぜ在庫管理を見える化しなきゃいけないの?」

こんな疑問をお持ちではないでしょうか。

単に在庫状況を明確にするだけなら、システムに頼らない方法もありそうですよね。

在庫管理の見える化を行う目的は、一言でいうと「脱属人化」です。

システムを導入して属人化を脱することで、在庫管理の精度が高まり、人的ミスやトラブルが防げるからです。

「属人化」とは、ある業務に関する手順や状況が特定の人にしか把握されず、周囲に共有されていない状態を指します。

特定の担当者に依存し、業務がその人の経験や勘に頼っていると、業務の進行に遅れが生じたり、人的なミスが発生しやすくなります。

「属人化しているケース」と、見える化で「属人化を脱したケース」を比較した、具体例をみてみましょう。

|

「属人化」しているケースVS見える化して「脱属人化」したケース

|

|---|

| 【属人化しているケース】 ある建設会社では、在庫管理は担当者のAさんがほぼ一人で仕切っていました。 Aさんは豊富な知識と高い処理能力を持ち、いつでも「この資材はどこにあるか?」「入荷はいつ?」といった質問に即座に答えることができ、周囲から信頼されていました。 しかし、Aさんが急病で倒れた際、現場は次のような理由で混乱に陥りました。 ・在庫の最新状況は、Aさんの頭の中にしかなく、他のスタッフはほとんど把握していなかった ・Excelの在庫表にも最新の情報が反映されていないところがあり、必要な資材の正確な数量がわからない 結果として資材が不足し、急遽追加発注が必要となり、コストの増加と工事進行の遅延が発生してしまいました。 |

| 【見える化で「脱属人化」したケース】 Bさんが在庫管理を担当する会社では、在庫管理システムを導入し、見える化が実現しました。 そのため、Bさんが病気で休んだ際も、以下の理由により在庫管理業務が滞ることはありませんでした。 ・在庫の位置や数量、入荷予定などがシステムに入力され、誰でもアクセスできる ・スタッフ全員が資材の状況を正確に把握できている ・在庫数や発注情報が自動で更新されるため、担当が変わっても適切な発注ができる 見える化によって、属人化を脱したBさんの会社では、これ以降、担当者の不在や交代で在庫管理業務に支障が出ることはなくなりました。 |

システムを導入し、在庫情報をリアルタイムで一元管理することで、特定の人に頼ることなく、誰でも正しい判断を下せる環境が整います。

したがって、「見える化」を実現する目的は、効率的で正確な運用を組織全体で行えるようにする「脱属人化」にあるといっていいでしょう。

3. 在庫管理の見える化を行う3つのメリット

在庫管理の見える化を行うことで得られる具体的なメリットを解説します。

| 在庫管理の見える化を行う3つのメリット |

|---|

|

見える化で何が変わるのかを、把握しておきましょう。

3-1. ミスや無駄の早期発見につながる

在庫管理の見える化を行うことで、人的なミスや無駄を早期に発見し、トラブルの未然防止が可能になります。

システム上で資材の数量や使用状況がリアルタイムで確認できるため、過剰在庫や、資材不足に陥っていることに気づきやすいのです。

具体的には以下のようなケースです。

|

在庫管理の見える化で早期発見できること

|

|---|

|

過剰在庫:在庫が必要以上に蓄積され、保管コストや資金の無駄につながる |

|

在庫不足:必要な資材が不足し、作業の遅延や追加発注が必要になる |

|

二重発注:複数の担当者が同じ資材を重複して発注してしまう。 |

これらの問題を早期に発見することで、速やかに適切な対策を講じることができます。

見える化によって、ミスや無駄を未然に防ぎ、コスト効果の高い運営ができるのです。

3-2. 担当者不在でも業務が安定化する

2つめのメリットは、担当者不在でも業務を安定して進められることです。

見える化によって脱属人化が進み、全員が情報を共有できる環境が整うからです。

これにより、特定の担当者に頼ることなく、誰でも正しい判断が下せる仕組みが構築されます。

具体的には以下のような効果が期待できます。

|

脱属人化が在庫管理に与える効果

|

|---|

|

|

これにより、急な担当者変更や不在時でも、混乱を最小限に抑えることができます。

見える化することで、特定の個人(担当者等)に依存しない運営が実現し、どんな状況でも安定した在庫の管理が可能になるのです。

3-3. 現場の意思決定がスピーディになる

在庫管理を見える化すると、現場の意思決定がスピーディになります。

リアルタイムで正確な情報が、チームで共有できるようになり、必要な情報を迅速に収集し、現場の状況に即した判断をすることが可能になるからです。

たとえば、以下のような意思決定が迅速化します。

|

在庫管理の見える化で迅速化すること

|

|---|

|

資材の発注:在庫状況を確認し、現場の需要に応じた即時発注が可能になる。 |

|

トラブル対応:在庫不足や納期遅れの兆候をシステム上で早期に発見し、対応できる。 |

|

優先順位の判断:重要度の高いプロジェクトや緊急対応が必要な案件に資材やリソースを集中させることができる。 |

|

資材の使用計画の立案:複数のプロジェクト間で在庫状況を比較し、資材を効率的に配分できる。 |

近年、建築資材をはじめ、特に海外から輸入している資材や原料の価格高騰が深刻化しており、収束の見通しは立っていません。

こうしたリスクに対応するためには、何よりもスピードが重要です。

建物の仕様を早期に決定し、資材の発注を迅速に行うことで、コストの上昇を抑えられます。

見える化された情報を活用することで、こうした意思決定をスピーディに行い、状況に応じた的確な判断が可能になります。

結果として、業務の停滞を防ぎ、プロジェクトを円滑に進めることができるのです。

【こちらの記事もおすすめ】

【2025年最新】建築資材の高騰と市場動向・今後の対応策も解説

4. 在庫管理の見える化に成功した導入事例3つ

在庫管理の見える化で何が変わるのかを具体的にイメージしていただくために、実際にシステムを導入して見える化に成功した企業の事例をご紹介します。

| 在庫管理の見える化に成功した3つの事例 |

|---|

|

自社の状況と照らし合わせながらご覧ください。

4-1. 建設関連業者の事例|誰もが在庫の漏れやミスに気がつけるようになった

建設関連の某社では、在庫管理システムを導入したことにより、在庫の漏れやミスを早期に回避できるようになりました。

| これまでの状況 |

|---|

|

| 見える化(システム導入)をした結果 |

|---|

|

このように、在庫管理の見える化を実現することで、業務の精度が向上しました。

システム導入を通じて、ミスや漏れを未然に防ぐことが可能となり、将来の業務拡大に向けた安心感も得られました。

出典:LOGIC+A|在庫管理システム導入事例|土木・建設業

4-2. 組立品会社の事例|半年の棚卸工数を1000時間規模で削減できた

組立品会社M社では、スマートFという在庫管理システムを導入したことにより、正確な在庫管理ができる体制が構築でき、人的ミスを減らすことに成功しました。

| これまでの状況 |

|---|

|

| 見える化(システム導入)をした結果 |

|---|

|

以前までの月次棚卸では、半日〜1日生産を止め、従業員総出で実地棚卸を行っていたといいます。

それが、システム導入後は、システム在庫と実在庫の差分を確認するだけの作業になり、棚卸工数は半年で1000時間規模の削減となったそうです。

出典:SmartF|導入事例|マブチモーターオーケン株式会社

4-3. 医療・福祉業の事例|500種類もの在庫管理のストレスが大幅に減った

歯科・口腔領域の医療を提供しているO社では、在庫管理を一手に行っていたスタッフが産休に入ったことにより、属人化による課題が明確になり、在庫管理システム導入に踏み切りました。

| これまでの状況 |

|---|

|

| 見える化(システム導入)をした結果 |

|---|

|

現在は、院内のスタッフ15名全員が、システムを活用し、在庫情報を共有できています。

医薬品、販売品、院内備品など500種類にわたる在庫をバーコードで登録し、システムで管理ができるようになって、一部のスタッフだけにかかっていた負担が激減したそうです。

出典:ZAICO|導入事例

5. 在庫管理を見える化するデメリット3つ

ここまで在庫管理の見える化のメリットや成功例をご紹介してきましたが、デメリットが一切ないわけではありません。

5章では、在庫管理の見える化に伴うデメリットを述べていきます。

| 在庫管理の見える化|3つのデメリット |

|---|

|

これらもしっかり押さえておきましょう。

5-1. コストがかかる

まず、コストがかかることを覚えておきましょう。

在庫管理の見える化にはシステム導入が不可欠であり、それには初期投資や運用に伴う費用が発生します。

|

システム導入に伴って発生するコスト

| |

|---|---|

| 初期費用 | システムの導入にかかる初期費用(約50万円〜100万円程度) |

| 運用費用 | システムの維持・更新に必要な費用(約1万円〜10万円程度) |

| 教育コスト | スタッフが新しいシステムを使いこなすための研修やサポートの費用(数万円程度) |

※費用は目安であり、システム提供会社や形態、導入規模によって異なります。

中小企業にとっては、このような追加コストが重い負担になる場合があります。

そのため、「新たに発生する費用」は、見える化のデメリットといえるでしょう。

5-2. 従来のやり方の変更に伴う反発が生まれる可能性がある

注意しておかねばならないのが、現場のスタッフからの反発です。

システムを導入して、長年慣れ親しんだ手法を変えることに、スタッフが違和感や拒絶感を覚える可能性があります。

具体的には、下記のような態度が示されることを予期しておいた方がいいでしょう。

| 見える化でスタッフが示す可能性のある態度(例) |

|---|

|

こうした反発がある場合、見える化の導入プロセスが滞るだけでなく、現場のモチベーションやチームワークが低下するリスクもあります。

そのため、現場の理解を深めるための説明や、段階的な導入が必要になることをあらかじめ想定しておきましょう。

5-3. 慣れるまでに時間がかかる可能性がある

新しいシステムにチーム全員が慣れるまでには、時間がかかる可能性があります。

前項でも述べたように、誰もが最初から違和感なく新手法を受け入れるとは限りません。

実際、在庫管理システムを導入した当初は、スタッフに次のような負担がかかることが考えられます。

| 在庫管理システム導入当初にスタッフにかかる負担(例) |

|---|

|

これらが積み重なることで、導入初期は現場でストレスが生じやすく、ミスやトラブルが発生するリスクが高まります。

初期段階の負担があることを前提に、導入時には必要なサポート体制を整えることが欠かせません。

6. 在庫管理の見える化を行うべきケース

6章では、在庫管理の見える化を検討している方に向けて、システムを導入すべきケースについて、チェック形式でご紹介します。

在庫管理の見える化には、前述のようなデメリットも存在します。

しかし、もしあなたの会社が以下のような状況に該当するのであれば、迷わずシステムを導入し、在庫管理の見える化を進めることをおすすめします。

貴社の状況が次の項目に該当するかどうか、チェックしてみましょう。

|

【✔チェックリスト】在庫管理の見える化を行うべきケース

|

|---|

| ▢在庫管理を行っているのに過剰在庫や欠品が頻発している <考えるべきポイント> ・倉庫内に「使われない資材」が山積みになり、スペースが圧迫されている ・一方で、必要な資材が欠品し、急遽発注することで高額な追加費用が発生している |

| ▢実際の在庫と帳簿のズレが頻発して業務に支障をきたしている <考えるべきポイント> ・帳簿上では在庫があるはずなのに、実際には不足している事案が多い ・在庫の数が現場で確認されるまでわからず、作業が遅延する |

| ▢在庫の確認に膨大な時間がかかっている <考えるべきポイント> ・在庫リストやエクセルを手作業で更新しており、最新情報がすぐに分からない ・棚卸しや定期的な在庫確認に多くの時間と人員を割かれている |

| ▢事業が拡大し、現行の在庫管理手法では対応が困難になっている <考えるべきポイント> ・管理する在庫の種類や数量が急増している ・新規拠点やプロジェクトが増え、在庫の分散管理が必要になっている ・従来の手法では、対応が追いつかなくなり、人的ミスが増加している |

いかがでしょうか。

これらのいずれか、もしくは複数に該当する場合、大きなトラブルが発生する前に、早期のシステム導入をおすすめします。

初期コストや内部からの反発、慣れるまでの時間といったデメリットがあるものの、それらを上回る効果が期待できるでしょう。

在庫管理の見える化は、組織全体が適切な判断を下せる環境を整え、スムーズで効率的な業務運営を支える基盤となります。

参考:LOGI FLAG|賃貸型冷凍冷蔵倉庫をはじめとする、環境に配慮した冷却設備や自動化設備を導入した先進的な物流施設を提供

7. 在庫管理の見える化を進める7つのステップ

在庫管理を見える化したいけど、どこから手をつければいいかわからない…

という場合があるかと思います。

在庫管理の見える化をスムーズに実現するためには、段階的かつ計画的に進めることが重要です。

ここでは、見える化を進める一般的な手順を、どなたでもわかるステップ形式で解説します。

| 【ステップ解説】在庫管理の見える化を進める手順 |

|---|

| 【ステップ1】自社の在庫管理の課題を明確にする |

| 【ステップ2】在庫管理のゴール設定と要件定義を検討する |

| 【ステップ3】既存のデータ整備と在庫管理のルール統一を行う |

| 【ステップ4】自社に合った在庫管理システムを選定する |

| 【ステップ5】在庫管理システムのトレーニングと試験運用を開始する |

| 【ステップ6】在庫管理システムの本格導入と定期的な見直しを行う |

順にみていきましょう。

7-1. 【ステップ1】自社の在庫管理の課題を明確にする

まず、自社の在庫管理にどんな課題があるのかを明確にしましょう。

現状を整理することで、問題点が具体的になり、見える化して何を改善したいのかがクリアになります。

たとえば、建設業の在庫管理では以下のような課題を抱えているケースが多いです。

|

明確にすべき在庫管理の課題(例)

|

|---|

|

こうした課題を具体的に洗い出し、現状のデータやフローを見直すことで、何を、どう改善すべきかが見えてきます。

システム導入の必然性も明確になるでしょう。

7-2. 【ステップ2】在庫管理のゴール設定と要件定義を検討する

次に、具体的なゴールを設定し、それを実現するための要件定義を検討しましょう。

「何を達成したいのか」を具体的にし、必要な機能をリストアップすることで、導入後の「期待した効果と違う」等のギャップを防ぎ、スムーズな運用を実現できます。

例えば、以下のように考えてみると良いでしょう。

|

ゴール(例)

|

要件定義(例)

|

|---|---|

| 在庫数の誤差をゼロにする | 正確な在庫管理ができるよう、リアルタイム更新機能が必要 |

| 在庫の欠品をなくす | 必要な資材の在庫が一定数を下回ると通知が届くアラート機能が必要 |

| 管理工数を半減させる | 複数の拠点でデータを一元管理できるクラウド対応や、モバイルアクセス機能が必須 |

ゴールを想定することで、必要な要件が的確に判断でき、適切なシステムの導入が可能になります。

7-3. 【ステップ3】既存のデータ整備と在庫管理のルール統一を行う

在庫管理の見える化を成功させるには、「正確なデータ」と「統一された管理ルール」が欠かせません。

データや管理ルールがバラバラのままだと、システムを導入しても正しく運用できず、効果が十分に発揮できないからです。

過去の在庫データの正確性をチェックし、必要なら修正しましょう。

その上で、今後の在庫管理の手順やルールを標準化し、チーム全体で共有することが重要です。

管理ルールとは、具体的には以下のようなものです。

|

在庫管理のルール(例)

|

|---|

|

システムを導入する前に、既存データを整理し、在庫管理の手順を標準化することで、効率的かつ正確な運用が可能になります。

7-4. 【ステップ4】自社に合った在庫管理システムを選定する

自社の課題に合った在庫管理システムを選定することは、見える化を成功させるための重要なステップです。

適切なシステムを選ばなければ、管理の効率化や正確性向上は期待できません。

合わないシステムを導入すると、かえってトラブルが増えたり、運用がスムーズに進まなくなる可能性があります。

選定のポイントの具体例は以下の通りです。

|

在庫管理システムを選定するポイント(例)

|

|---|

|

システム選定を慎重に行い、自社に最適なシステムを選ぶことは、見える化の成功に不可欠な要素です。

在庫管理システムについては、こちらの記事で詳しく解説しています。おすすめのシステムを特徴や業界別に17つご紹介しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

「在庫管理 システム」

7-5. 【ステップ5】在庫管理システムのトレーニングと試験運用を開始する

5つめのステップは、システムの使用トレーニングと試験運用です。

スタッフの不安や抵抗をなくし、円滑にシステム運用を始めるためには、事前に慣れておくことが必要です。

システムの使用に関する研修や、実際の在庫管理業務をシミュレーションしたトレーニングを行うことで、スタッフはシステムに慣れ、実際の業務での活用への不安や抵抗感や減少します。

また、試験運用で実際の業務に近い環境で検証を行うことで、不具合や不便な点がみつかりこともあります。

スタッフからのフィードバックを受けて、操作性や設定を調整することで、より使いやすいシステムへと改善することが可能でしょう。

試験期間を設けてスタッフの不安を解消し、システムを最適化することで、スムーズな運用が実現します。

7-6. 【ステップ6】在庫管理システムの本格導入と定期的な見直しを行う

最終ステップとして、システムを本格導入した後も、定期的に見直しを行い、継続的な改善を図ることが重要です。

運用状況を常にチェックし、課題を早期に発見して対応することで、運用効率を最大化し、業務の質を向上させることができます。

見直しの時期や方法は会社ごとに違いますが、参考例を挙げておきましょう。

|

在庫管理システム|導入後の定期的な見直しの具体例

|

|---|

|

|

|

いかがでしょうか。

ステップに沿って進めることで、無理なく段階を踏んで在庫管理の見える化が進められます。

自社の誰もが知識と情報を共有し、適切な判断が下せるような基盤を構築していきましょう。

8. 建設業の在庫管理の見える化は現場をよく知る「エルライン」におまかせください

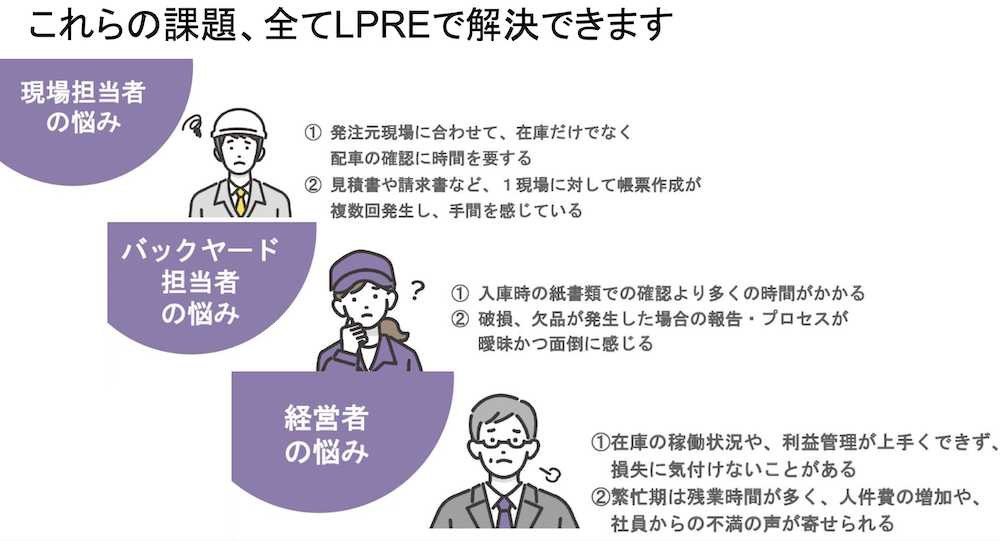

建設業で在庫管理の見える化の実現を目指すなら、現場をよく知り、問題点を把握した上で寄り添った対応ができるエルライの「LPRE」におまかせください。

専門工事事業での豊富な実績を持つエルラインは、DX(デジタル変革)を通じて建設業界の中小企業経営を支援し、安定した経営を実現するための様々なサービスを提供しています。

その中でも「LPRE(エルプレ)」は、在庫管理にお悩みの方にぴったりの、仮設資材に特化したAIカウント機能付きの在庫管理システムです。

【エルラインのLPRE(エルプレ)とは】

LPRE(エルプレ)は、仮設資材に特化した在庫管理システムです。

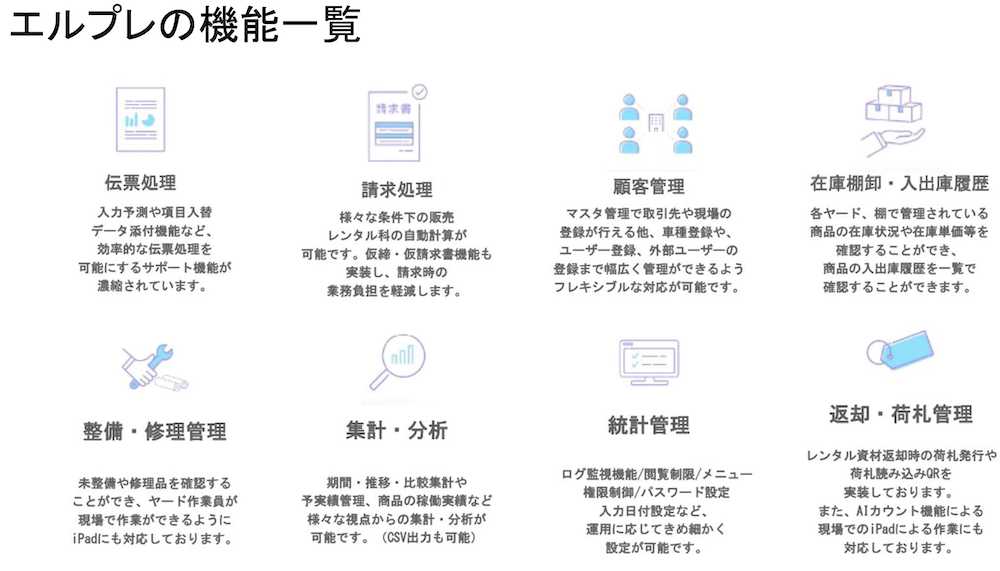

上記通常の在庫管理システムに搭載されている一般的な機能の他、LPREに搭載されている機能のうち、特に大きな強みと言えるのが、下記3つの機能です。

|

機能名

|

概要

|

|---|---|

| 過入庫管理機能 | 「出荷時より多くの資材が返却される」という業界特有の事態が生じた際、「どこの資材センターにどれくらい過入庫があったか」を把握し、トラブルを防ぐ |

| レンタル品の請求管理機能 | 販売品だけでなく、足場仮設資材などのレンタル品の管理もできる |

| WEBオーダー機能 | 現場からスマートフォンで必要な資材を発注部門にオーダーできる |

さらに今後の展開として、

- LPRE登録者がどこにいるか探せる「マップ機能」

- 近場で資材の貸し借りを行える「マッチング機能」

などの「痒いところに手が届く」機能を順次リリース予定です。

建設業向けの在庫管理システムが少ない中、誰でも直感的に利用しやすいデザイン・操作性も追求しているため、初めての導入でも安心してご利用いただけます。

建設業の在庫管理でお悩みなら、現場で働く人のためのイノベーションを推進するエルラインに、お気軽にご相談ください。

9. まとめ

在庫管理の見える化とは、システムを導入して『チーム全員がリアルタイムで在庫状況を把握できるようにすること』です。

属人化を脱して、在庫管理の精度を高め、人的ミスやトラブルを回避するのが目的です。

段階を踏んで計画的にシステムを導入すれば、初期コストや内部からの反発、慣れるまでの時間といったリスクを上回る効果が期待できるでしょう。

この記事が、あなたのお悩みを解消するためのヒントになれば嬉しいです。

▼合わせてこちらもご覧ください▼

建設業における在庫管理とは?5つの管理プロセスを分かりやすく解説

在庫管理システムとは|失敗しない選び方とおすすめ17選も徹底解説

コメント